In questo articolo prendo spunto da una domanda fattami, cui ho risposto con un post. Accolgo l’invito di Tiziana di ampliarlo un po’ poiché tali riflessioni su questo tema non sono facili da trovare in pubblicazioni ed ancor meno in documentari. Vediamo dunque di cosa si tratta.

La domanda era: “Possiamo dire che nell’antico Egitto funzionava un Io collettivo mentre dai greci in poi la civiltà occidentale si è organizzata in Io individuali?”

Domanda quanto mai stimolante poiché noi, studiosi d’Egitto, siamo (qui in Italia e in Europa, Occidente) alla fin fine “figli dei Greci”, e pertanto perennemente portati a comparare le due culture. Esercizio assolutamente – non solo lecito ma – costruttivo; stimolante e costruttivo. Ma pericoloso. Questo perché siamo esseri umani, e in quanto tali soggetti al fenomeno della proiezione. Il ché in sé non è né utile né dannoso; si tratta di un fenomeno incluso nel più grande processo di apprendimento, grazia al quale noi siamo le persone che siamo, frutto della nostra biologia, genetica, cultura, educazione, delle esperienze, insomma, quindi della nostra storia personale. E tutto ciò si fa con meccanismi ben precisi, uno dei quali è la proiezione.

Ora, se non ne siamo coscienti questo fenomeno è fonte di guai inenarrabili: ci porterà a non comprendere chi è diverso da noi, pretendendo che tutto ciò che non riflette il nostro pensiero sia sbagliato; ci porterà a proiettar fuori il nostro pensiero, e a confondere l’immaterialità dell’idea, del sogno, del desiderio, con la realtà: è l’aspettativa, fonte delle delusioni. Per capirci: se io mi attendo 100 e mi si dà 50 sarò infelice. Ma se io mi attendo 0 e ottengo 10 sarò felice. Niente proiezione, niente aspettative, vita migliore. Questo fenomeno poi, culturalmente, è ancora più devastante: ci porterebbe a proiettare la nostra cultura come metro di giudizio di tutte le altre e, maggiori saranno le differenze rilevate, più grave sarà il giudizio. E questo ha portato a razzismo e stermini.

Tuttavia, se siamo coscienti dell’esistenza di questo meccanismo, possiamo evitare la proiezione oppure gestirla come strumento di pensiero. Allora sarà un prezioso strumento comparativo. Perdonatemi questa lunga introduzione, ma credo che ciò renda più comprensibile la risposta.

Eccoci qua, dunque: “Possiamo dire che nell’antico Egitto funzionava un Io collettivo mentre dai greci in poi la civiltà occidentale si è organizzata in Io individuali?” La risposta è: sì e no.

Diciamo che, così formulato, il concetto può indurre in errore.

La risposta è sì nel senso che l’Egitto fu organizzato fondamentalmente (ma parzialmente) in Io collettivo o piuttosto, come io preferisco, “universo costellativo”; preferisco questa definizione poiché evidenzia il concetto di conservazione dell’Io, dell’individualità che è rispettata.

Mi spiego meglio: l’idea di “io collettivo” vede una personalità emergente (ape regina, faraone) e una popolazione asservita passivamente (come in un alveare o formicaio). L’idea di “civiltà occidentale organizzata in Io individuali” per contro dà l’idea di una utopistica società in cui la collettività formata da “Io” individuali si autogestisce nel migliore dei modi. Purtroppo, come sappiamo, così non è, né mai è accaduto. Lungi dal coltivare l’Io più sano ed equilibrato per un’autogestione e per la miglior gestione autocosciente della società, al contrario sin dalla società greca si è coltivato piuttosto l’Ego. Ora, Ego personale, il coltivarlo, il suo farne tema di materia “auto cultuale” è ciò che ha portato ai paradossi della Grecia antica: i tiranni, gli oligarchi o coloro che sono apparenti eroi della democrazia ma in realtà ne sono capi, l’immagine di una “civiltà occidentale organizzata in Io individuali”, contiene in realtà una sorta di ossimoro intellettuale, poiché l’Io individuale è rimpiazzato piuttosto dall’Ego e dunque in contrasto con qualsiasi idea di organizzazione (si veda per esempio l’istruttivo saggio greco di anonimo ateniese: “la democrazia come violenza”).

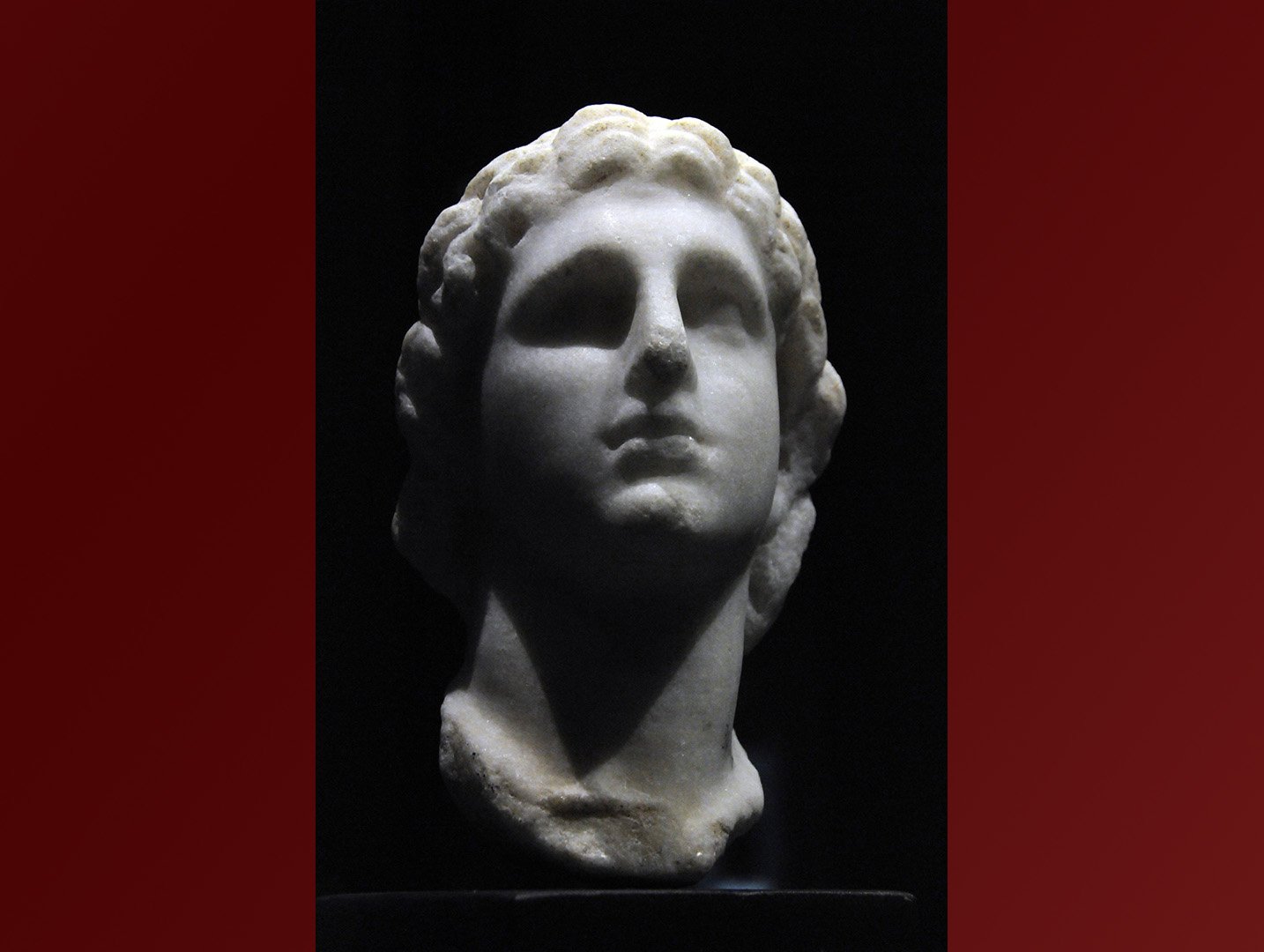

La prova più lampante ne sia il fatto che la tanto esaltata cultura greca (che io ammiro per tanti versi, sia chiaro) non fu mai capace di evolvere neppure dallo stato larvale, ossia, non fu mai capace di creare uno Stato. Solo città-stato l’una contro l’altra armate, anche alleandosi con fieri nemici della Grecia. Dovette essere conquistata da stranieri (i macedoni Filippo e poi Alessandro) per vedere – obtorto collo – finalmente una parvenza di unità nazionale. Ora, gli Egizi, come fecero molto spesso essendo una società etica, ossia che aveva come obbiettivo costante il benessere collettivo, cercarono una sana via di mezzo. Crearono una società “piramidale”, ossia con un monarca assoluto e semi divino, con una serie di sottoposti che dirigevano il paese in una serie scalare di gradi sino al popolo.

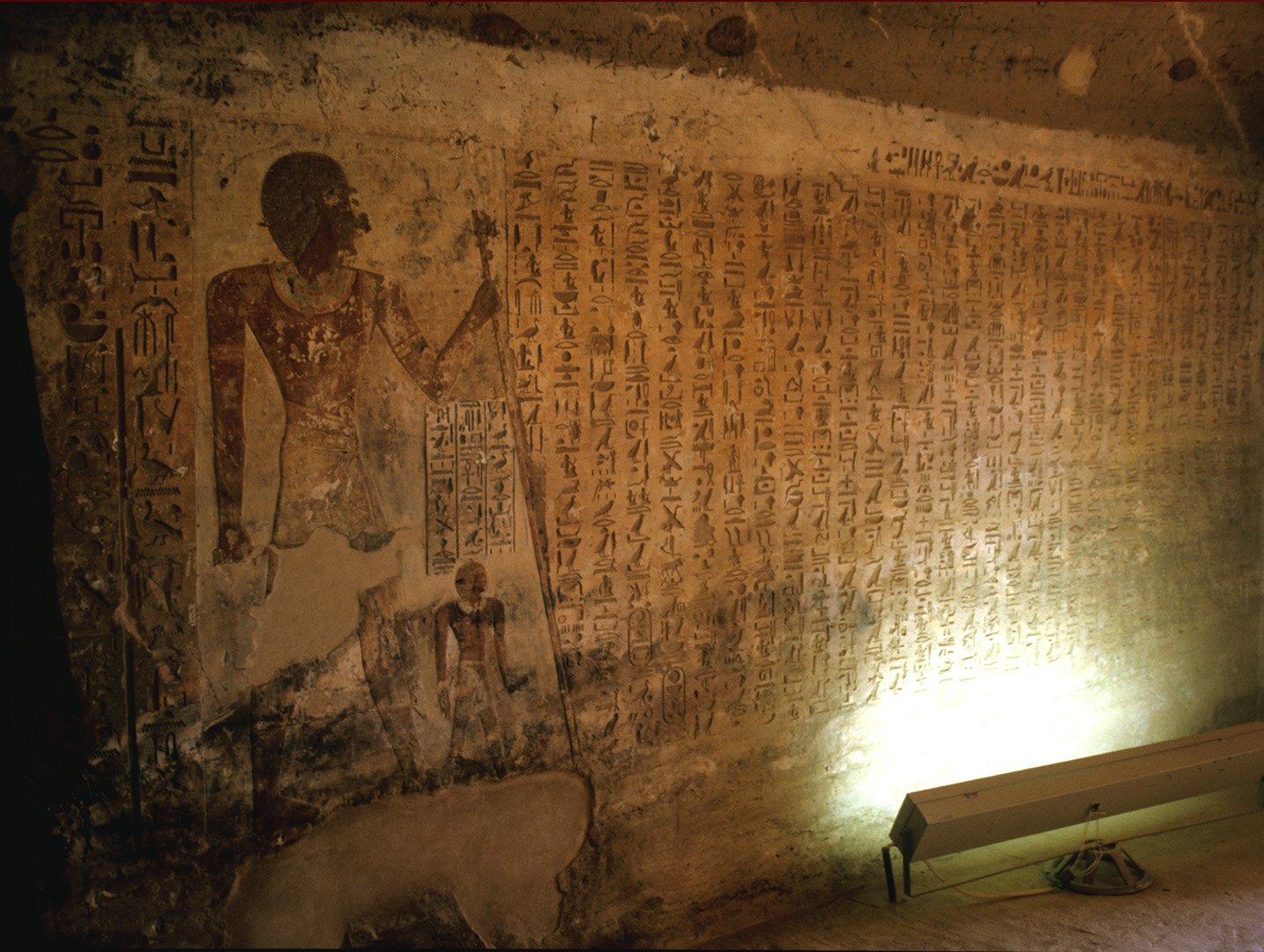

In questa struttura, simile all’alveare o al formicaio, manca però l’annientamento della personalità del singolo. Al contrario, la personalità, che continua a conservare la propria autonomia (come le stelle del firmamento) entra a far parte di un universo costellativo; è una luce che brilla in seno alla costellazione. Ossia, si fonde con la collettività senza perdere la propria individualità. E soprattutto – non va mai dimenticato! – l’Egitto seppe creare una società tanto etica quanto meritocratica. I “cacciatori di teste” del Tempio, come fanno i loro omologhi americani di oggi, giravano per il paese per cercare le menti più brillanti, a prescindere dal fatto che si trattasse del figlio di contadino o di nobile. Così, portatolo alla scuola del Tempio, se avesse avuto le giuste qualità, avrebbe fatto carriera superando figli di nobili o principi.

Ma, al contrario della cultura greca, quella egizia non esalta l’Ego se non ai fini della comunità. Ne siano esempio le autobiografie in cui l’autocompiacimento non esalta l’Ego, ma ciò che il defunto ha saputo fare per la collettività; ed è la dimensione in cui l’individuo esalta e trova il profondo significato di sé stesso. Per capirci ancora meglio: l’Egitto non fu un “organismo” che spersonalizza i membri come l’alveare o il formicaio; al contrario, seppe integrare l’Io personale con l’organizzazione collettiva, ciò che non ne fece un “organismo” ma un’organizzazione, in cui l’Io si manteneva intatto ed esaltava nell’organizzazione sociale, e l’Ego si diluiva nella costruzione collettiva.

Insomma, hanno saputo mettere in pratica ciò che rimase solo un sogno di J.F. Kennedy: “Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese”.

Ecco, gli Egizi lo realizzarono per millenni e fu solo grazie a questo concetto basilare che poterono creare, far vivere per millenni e lasciarci la civiltà più avanzata (socialmente e psicologicamente) del nostro pianeta.

Il concetto di persona “costellativa” fu proposto da Jan Assmann nel suo commento del “Dialogo tra se stesso e anima”, papiro Berlino 3024. “Una persona viene in esistenza, vive, cresce ed esiste costruendo una sfera di “costellazioni” sociali e corporee ed è annichilato se tale sfera è distrutta. Perciò propongo di chiamare tale concetto di persona “costellativo”…