Immagine di copertina: Mosaico firmato da Sophilos dove è rappresentata la regina Berenice II. Alessandria, Museo Greco Romano (ph. A. Pelle ©Centre d’Études Alexandrines CNRS_courtesy of Jean-Yves Empereur)

Passeggiando sotto un cielo stellato, oppure sdraiati su un plaid a contemplare le stelle, abbiamo tutti ammirato l’immensità del cielo e il suo sconfinato splendore senza sapere, probabilmente, che molte delle costellazioni che illuminano il firmamento narrano una storia, un mito, una leggenda. Probabilmente non vi siete mai soffermati a fissare la piccola costellazione a cui è agganciata la bellissima storia d’amore che sto per narrarvi, ma di sicuro avrete visto le sue stelle senza sapere che avevano un nome e una storia.

Quello che sto per proporvi è uno dei racconti più romantici e commoventi che ci è stato tramandato dall’antichità e ci porta in Egitto, al tempo in cui, nel III secolo a.C., Le Due Terre erano governate da Tolomeo III Evergete e sua moglie Berenice II. Sono proprio i due sovrani i protagonisti della nostra storia!

Il mito narra di Berenice Evergete, regina cirenaica di straordinaria bellezza, dai lineamenti delicati e dai lunghissimi e lucidi capelli motivo di ammirazione e d’invidia per tutte le donne. Dopo le nozze Tolomeo partì per una campagna militare in Siria e Berenice, preoccupata per l’incolumità del suo amato, fece voto solenne alla dea Afrodite Zefirite offrendole la propria splendida chioma se si fosse dimostrata benevola al loro amore e avesse fatto tornare incolume e vittorioso sui nemici il proprio amato. Tolomeo tornò trionfante dalla campagna militare e Berenice, mantenendo fede alla promessa, il giorno stesso racchiuse i suoi bei capelli in una lunga treccia che tagliò e portò al tempio dedicato alla dea Afrodite. Ma, il giorno dopo, della preziosa offerta non vi era più traccia. Ci fu un gran vociare e qualcuno chiamò in causa il sacerdote del tempio di Serapide accusandolo di aver rimosso la treccia scandalizzato per l’oltraggio che la regina avrebbe fatto agli dei locali offrendo il suo voto ad una divinità greca. Berenice si disperò e suo marito, mosso dalla rabbia e dall’oltraggio subito, fece chiudere tutte le porte della città e la fece setacciare invano, finché non intervenne Conone di Sarno, grande saggio, matematico, astrologo, nonché astronomo di corte, noto per la sua amicizia con Archimede da Siracusa. Grazie al grande prestigio di cui godeva, quando chiese la parola fu ascoltato da tutti. Conone, alzando le dita verso il cielo, indicò tre stelle e fece notare che non c’era da preoccuparsi di nulla, in quanto gli dei avevano così gradito l’offerta da innalzare la treccia al cielo e fissarla nel firmamento.

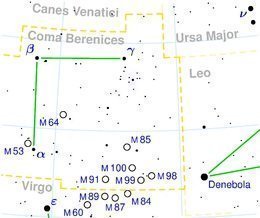

Fu così che da quel giorno, quelle tre stelle che vediamo formare una piccola V nei pressi del centro della coda del carro dell’Orsa Maggiore, grazie a Conone presero il nome di Coma di Berenice (Chioma di Berenice). Cosa spinse Conone ad inventarsi questa storia e a “disegnare” nel firmamento una nuova costellazione che ancora oggi mantiene questo nome non lo sappiamo, forse voleva solo consolare la sua regina o magari salvare la vita ai sacerdoti del tempio, ma di certo regalò alle generazioni future una tenera storia d’amore tramandata e ricordata ancora oggi da astronomi e appassionati di mitologia e storia.

Fu Callimaco – il primo dei poeti alessandrini, uomo erudito e di grande cultura che visse dal 315 al 240 a.C. – che per primo narrò questa storia ne “il poemetto” di cui, purtroppo, sono giunti a noi soltanto pochi frammenti, solo due porzioni di papiro provenienti da Ossirinco per un totale di 40 versi. Fortunatamente il testo fu magistralmente tradotto in latino da Gaio Valerio Catullo (85-54 a.C.) che inserendolo tra le sue opere come carme LXVI permise la divulgazione del mito. Pensate che lo stesso Ugo Foscolo (1778-1827) ne scrisse una versione in italiano volgare di cui ne leggiamo ora un passo:

“[…] Quel Conon vide fra’ celesti raggi

Me del Berenicéo vertice chioma

Chiaro fulgente. A molti ella de’ Numi

Me, supplicando con le terse braccia,

Promise, quando il re, pel nuovo imene

Beato più, partia, gli Assiri campi […]”

(Traduzione di Ugo Foscolo della versione latina di Catullo)

Callimaco, nell’elegia intitolata “La Chioma di Berenice”, narra la storia in modo al quanto singolare: è la treccia stessa a raccontare gli eventi e la sua salita in cielo dichiarandosi fiera per l’onore ricevuto dagli dei, ma allo stesso tempo fa sapere di essere triste, molto triste, perché rimpiange tutte le cure e le attenzioni di cui Berenice la faceva oggetto al punto tale di voler rinunciare al catasterismo.

“[…] chi scruto’ nell’immenso firmamento e apprese delle stelle, delle albe, dei tramonti

e come il fiammeggiante lume del sole si scuri

e in tempi fissi le costellazioni vengano meno

quel conone nel chiarore celeste vide me

una ciocca recisa dalla chioma di Berenice.

[…] Non volevo, regina, lasciare la tua fronte,

non volevo: lo giuro su di te, sul tuo capo

e chi giura il falso abbia la pena che si merita

[…] sapermi lontana dal capo di Berenice,

questo mi angoscia: quand’era fanciulla i profumi

non servivano, anche se poi ne provai migliaia.

voi, giunte alle nozze com’era il desiderio,

non offrite allo sposo adorato il vostro corpo

lasciando cadere la veste a scoprire il seno,

prima di donare a me la gioia di un profumo,

il vostro profumo, voi che onorate l’amore. […]”

(Traduzione in italiano della versione latina di Catullo de Il poemetto di Callimaco: “La chioma di Berenice”)

Berenice (Cirene, 25 dicembre 267 a.C. – 221 a.C.) fu una figura femminile molto importante nel mondo ellenico, fu regina consorte di Cirene dal 250 al 249 a.C. e dell’Egitto dal 246 al 222 a.C., amministrò le Due Terre mentre Tolomeo III era impegnato nella terza guerra siriaca, o “guerra laodicea”, nel 243 a.C. circa vinse una gara nei giochi nemeani e partecipò ai giochi olimpici, fece ricostruire in cirenaica la città di Berenice (l’odierna Bengasi) a cui diede il suo nome e con Tolomeo ebbe almeno quattro figli: Tolomeo IV, Magas, Arsinoe e Berenice.

Nel 222 a.C. Tolomeo III morì e con l’ascesa al trono di Tolomeo IV Filopatore Berenice fu assassinata per volontà dello stesso figlio a sua volta istigato dal ministro reale Sosibio il quale gli aveva fatto credere che sua madre avrebbe messo al trono suo fratello Magas. Insieme a Berenice furono uccisi anche altri membri della famiglia reale.

Dopo la loro morte, i due sovrani furono deificati come Θεοί Εὐεργέτης (Theoí Euergétēs, “Dei Benefattori”) ed inseriti nel culto dinastico con il nome di Dei Evergeti, fu inoltre istituito in onore della sovrana un sacerdozio annuale, l’Athlophoros.

Ora, in una notte serena e stellata, non resta che allontanarci dalle luci della città per cercare nella volta celeste questa romantica storia e chissà che curiosando un po’ tra le costellazioni non si apra un magnifico sipario ricco di miti e leggende tramandate nei secoli proprio per la loro bellezza. Storie tanto belle che non possono essere affidate alla sola evanescente memoria o vergate nelle pagine di un libro, ma che meritano l’immortalità e per questo scolpite nell’immensità dell’universo. Non dobbiamo munirci di nessun biglietto, basta solo da alzare la testa, godersi lo spettacolo e sognare!

Vi lascio con le due versioni del mito che ci sono giunte: la traduzione in italiano del poemetto di Callimaco tramandata Catullo e la versione in volgare di Foscolo.

TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA VERSIONE LATINA DI CATULLO DEL POEMETTO DI CALLIMACO “LA CHIOMA DI BENERICE”

Chi dell’universo distinse tutte le luci

e scoprí il sorgere e il tramontare delle stelle,

come si oscura in un lampo la fiamma del sole

e in che giorni dell’anno si nascondono gli astri,

come per tenero amore la luna dall’orbita

tra le rupi di Latmo furtiva s’allontana;

proprio quello, grazie agli dei, Conone mi vide,

staccata dal capo di Berenice, brillare

di luce, la chioma che lei, tendendo le braccia

morbide, promise in voto ad ogni dea del cielo,

quando il suo re, reso piú grande da queste nozze,

partí per devastare le terre degli Assiri,

col ricordo in cuore della lotta sostenuta

per vincere la sua verginità quella notte.

Ma detestano l’amore queste spose o frustrano

la gioia dei genitori con tutte le lacrime

false che spargono davanti al letto nuziale?

Testimonino gli dei, se quel pianto è vero.

Me lo rivelò coi suoi lamenti la regina,

quando il marito si accinse ad una guerra atroce.

Certo non piangevi solo per un letto vuoto,

ma per l’angoscia che ti lasciasse il tuo amore.

Un’ansia senza fine ti divorava dentro

e ti tremava il cuore, ti sentivi svenire,

impazzivi. Ma fin da quando eri bambina

io ti ritenevo coraggiosa: non ricordi

dunque l’impresa che nessun uomo avrebbe osato,

quella che ti permise di essere regina?

Come ti lamentavi salutando il marito

mio dio, quante lacrime asciugò la tua mano.

Ma chi degli dei ti ha cosí mutata? O forse

gli amanti non sanno proprio vivere lontani?

Sacrificando un toro mi promettesti allora

a tutti quanti gli dei, se fosse ritornato

il tuo amato sposo. E lui poco tempo dopo,

conquistata l’Asia, l’uní al regno egiziano.

Ora per questa impresa accolta in mezzo ai celesti,

sciolgo con un dono insolito il voto promesso.

Non volevo, regina, lasciare la tua fronte,

non volevo: lo giuro su di te, sul tuo capo

e chi giura il falso abbia la pena che si merita:

ma chi può pretendere d’essere uguale al ferro?

Anche quel monte, il piú alto su cui batte il figlio

luminoso di Thia, fu spezzato dal ferro,

quando i Medi crearono un nuovo mare e i barbari

passarono con le loro navi in mezzo all’Athos.

Come resistere, se anche i monti si arrendono

al ferro? Stermina, Giove, il popolo dei Càlibi,

che per primi cercarono il ferro sottoterra

tentando ostinati di piegarne la durezza.

capelli da cui ero recisa piangevano

la mia sorte, quando il cavallo alato di Arsínoe,

nato con l’etiope Mèmnone da stessa madre,

battendo le ali a fendere l’aria, mi prese

e sollevandomi in volo attraverso le tenebre

celesti, mi pose nel grembo casto di Venere.

La greca abitatrice dei lidi di Canòpo,

Venere Zefirítide stessa l’ha mandato,

perché fra tutte le stelle del cielo divino

non fosse posta soltanto la corona d’oro

tolta alle tempie di Arianna, ma anch’io risplendessi,

chioma recisa per voto da una testa bionda.

ancora umida di pianto la dea mi pose

nel firmamento, nuova stella fra quelle antiche.

Io, sfiorando le costellazioni della Vergine

e dell’ardente Leone, insieme con Callisto

volgo ad occidente guidando il lento Boòte,

che solo all’alba s’immerge nel profondo Oceano.

Ma benché di notte senta il passo degli dei

e l’alba mi restituisca alla bianca Teti,

questo non mi rallegra: sapermi ormai lontana

(lasciami parlare, ti prego, vergine Nemesi:

non so tacere la mia verità per paura,

gli astri possono coprirmi di maledizioni,

ripeterò la verità che nascondo in cuore),

sapermi lontana dal capo di Berenice,

questo mi angoscia: quand’era fanciulla i profumi

non servivano, anche se poi ne provai migliaia.

voi, giunte alle nozze com’era il desiderio,

non offrite allo sposo adorato il vostro corpo

lasciando cadere la veste a scoprire il seno,

prima di donare a me la gioia di un profumo,

il vostro profumo, voi che onorate l’amore.

Ma i doni nefasti di chi commette adulterio

li beva senza frutto la polvere leggera:

io certo non chiedo nulla a chi non ne sia degno.

Voglio piuttosto che la concordia dell’amore

in eterno sempre, sempre abiti con voi.

se guardando le stelle placherai, regina,

nelle notti di festa la tua divina Venere,

non lasciarla senza sacrifici, perché tua

per le tue offerte io possa essere ancora.

Tornino com’erano le stelle ed io regina

con Berenice, o splenda Orione dentro l’Aquario.

VOLGARIZZAMENTO DELLA VERSIONE LATINA DE “LA CHIOMA DI BENERICE” DI GAIO VALERIO CATULLO (I sec. a.C.) A CURA DI UGO FOSCOLO (1803)

Quei che spiò del mondo ampio le faci

Tutte quante, e scoprì quando ogni stella

Nasca in cielo o tramonti, e del veloce

Sole come il candor fiammeo si oscuri,

Come a certe stagion cedano gli astri,

E come amore sotto a’ Latmii sassi

Dolcemente contien Trivia di furto

E lei devolve dall’aereo giro,

Quel Conon vide fra’ celesti raggi

Me del Berenicéo vertice chioma

Chiaro fulgente. A molti ella de’ Numi

Me, supplicando con le terse braccia,

Promise, quando il re, pel nuovo imene

Beato più, partia, gli Assiri campi

15Devastando, e ne gìa con li vestigi,

Dolci vestigi di notturna rissa

La qual pugnò per le virginee spoglie.

Alle vergini spose in odio è forse

Venere? Forse a’ genitor la gioia

Froderanno per false lagrimette

Di che bagnan del talamo le soglie

Dirottamente? Esse non veri allora,

Se me giovin gli Dei, gemono guai.

Ben di ciò mi assennò la mia regina

Col suo molto lamento allor che seppe

Vòlto a bieche battaglie il nuovo sposo:

E tu piangesti allora il freddo letto

Abbandonata, e del fratel tuo caro

Il lagrimoso dipartir piangevi.

Ahi! tutte si rodean l’egre midolle

Per l’amorosa cura; il cuore tutto

Tremava; e i sensi abbandonò la mente.

La donzelletta non se’ tu ch’io vidi

Magnanima? Lo gran fatto oblïasti,

Tal che niun de’ più forti osò cotanto,

Però premio tu n’hai le regie nozze?

Deh che pietà nelle parole tue

Quando il marito accomiatavi! Oh quanto

Pianto tergeano le tue rosee dita

Agli occhi tuoi! Te sì gran Dio cangiava?

Dal caro corpo dipartir gli amanti

Non sanno mai? Tu quai voti non festi,

Propizïando con taurino sangue,

Per lo dolce marito agli Immortali

S’ei ritornasse! Nè gran tempo volse,

Ch’ei dotò della vinta Asia l’Egitto.

Per questi fatti de’ celesti al coro

Sacrata, io sciolgo con novello ufficio

I primi voti. A forza io mi partia,

Regina, a forza; e te giuro e il tuo capo:

Paghinlo i Dei se alcuno invan ti giura;

Ma chi presume pareggiarsi al ferro,

E quel monte crollò, di cui null’altra

Più alta vetta dall’eteree strade

La splendida di Thia progenie passa,

Quando i Medi affrettaro ignoto mare

E con le navi per lo mezzo Athos

Nuotò la gioventù barbara. Tanto

Al ferro cede! Or che poriano i crini?

Tutta, per Dio! de’ Calibi la razza

Pera, e le vene a sviscerar sotterra,

E chi a foggiar del ferro la durezza

A principio studiò. ― Piangean le chiome

Sorelle mie da me dianzi disgiunte

I nostri fati; allor che appresentosse,

Rompendo l’aer con l’ondeggiar de’ vanni,

Dell’Etiope Mennone il gemello

Destrier d’Arsinoe Locrïense alivolo:

Ei me per l’ombre eteree alto levando

Vola, e sul grembo di Venere casto

Mi posa: ch’ella il suo ministro (grata

Abitatrice del Canopio lito)

Zefiritide stessa avea mandato

Perchè fissa fra’ cerchi ampli del cielo

La del capo d’Arianna aurea corona

Sola non fosse. E noi risplenderemo

Spoglie devote della bionda testa.

Onde salita a’ templi de Celesti

Rugiadosa per l’onde, io dalla Diva

Fui posto fra gli antichi astro novello.

Però che della Vergine, e del fero

Leon toccando i rai, presso Callisto

Licaonide, piego all’occidente

Duce del tardo Boote cui l’alta

Fonte dell’Oceano a pena lava.

Ma la notte perché degli Immortali

Mi premano i vestigi, e l’aurea luce

Indi a Teti canuta mi rimeni,

(E con tua pace, o Vergine Rannusia,

Il pur dirò: non per temenza fia

Che il ver mi taccia, e non dispieghi intero

Lo secreto del cor; nè se le stelle

Mi strazin tutte con amari motti)

Non di tanto vo lieta ch’io non gema

D’esser lontana dalla donna mia

Lontana sempre! Allor quando con ella

Vergini fummo, io d’ogni unguento intatta,

Assai tesoro mi bevea di mirra.

O voi, cui teda nuzïal congiunge

Nel sospirato dì, nè la discinta

Veste conceda mai nude le mamme,

Nè agli unanimi sposi il caro corpo

Abbandonate, se non versa prima

L’onice a me giocondi libamenti:

L’onice vostro, voi che desïate

Di casto letto i diritti: ah di colei

Che sè all’impuro adultero commette

Beva le male offerte irrita polve!

Chè nullo dono dagli indegni io merco. ―

Sia così la concordia, e sia l’amore

Ospite assiduo delle vostre sedi.

Tu volgendo, regina, al cielo i lumi

Allor che placherai ne’ dì solenni

Venere diva, d’odorati unguenti

Lei non lasciar digiuna, e tua mi torna

Con liberali doni. A che le stelle

Me riterranno? O! regia Chioma io sia

E ad Idrocoo vicin arda Orione.

Didascalia ultima figura: ‘faience’ è la città italiana di Faenza, nota per le ceramiche.