Immagine di copertina: La tomba di Tullia a Formia. Crediti fotografici: Fausto Forcina – Fotography

Il verso presente nel titolo allude alla tomba di Tullia e ad una lampada che irradia luce. Di cosa parlava il poeta John Donne in questo verso della sua “Eclogue”, opera scritta nel 1613 per celebrare le nozze tra Robert Carr, conte di Somerset, e Frances Howard?

Alludeva alla scoperta in età di molto precedente di una tomba attribuita alla figlia di Marco Tullio Cicerone, Tullia. La scoperta è stata raccontata in due diverse versioni, anche se parte del racconto collima, come, ad esempio, l’inevitabile sfondo: la città di Roma.

La prima versione è ambientata nel 1485 e reca un motivo topico di molte importanti scoperte archeologiche: quello del Caso. Alcuni operai, in cerca di marmo, scavavano presso un casale sulla via Appia di proprietà dei frati di Santa Maria Nova, costruita su un castellum aquae (cisterna) di età adrianea, vicino alla sesta pietra miliare. Grande fu la loro sorpresa e la loro paura quando, sprofondando su una volta a tegole profonda circa dodici piedi, trovarono un sarcofago, che, una volta aperto, rivelò il corpo straordinariamente ben conservato di una donna, immerso in due dita di liquido trasparente, profumato e di consistenza grassa. Ai piedi del corpo era posata quella che sembrava essere una lampada funeraria votiva accesa che, al contatto con l’aria, si spense. La tomba, che si trovava in zona Acervara (la cui lettura etimologica alluderebbe ad un monumento funebre eretto per un individuo morto precocemente- acerba ara), era vicina a quella di Cicerone, eretta nei dintorni di Formia, dove il grande oratore fu ucciso dai sicari di Marco Antonio nel 43 a.C.

Samuel William Reynolds, Senior (1790-1830). Achenbach Foundation for Graphic Arts; Fine Art Museums of San Francisco.

Per questo e verosimilmente per il nome della zona il corpo venne attribuito a Tullia ed esposto per un certo periodo al Palazzo dei Conservatori, nell’attuale piazza del Campidoglio.

Il suo destino conclusivo fu quello di essere riseppellito forse fuori da Porta Pinciana per ordine di Innocenzo VIII, preoccupato che una reliquia pagana, ormai ridotta a cenere a contatto con l’aria, potesse diventare oggetto di culto. Niente di strano, poiché le cronache dell’epoca ci raccontano dei continui omaggi, intrisi di superstizione e di religiosità semplice, del popolo romano al corpo della donna. E tuttavia il suo ricordo fu eternato dalla descrizione forse romantica, ma per noi preziosa, operata da un umanista, Bartolomeo Fonte (1445-1513), che così scrisse all’amico Francesco Sassetti.

“(…)apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, erano spartiti e annodati come si conviene a una giovane e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie minuscole, fronte bassa, sopraccigli neri, infine occhi di forma singolare sotto le cui palpebre si scorgeva ancora la cornea. Persino le narici erano ancora intatte e sì morbide da vibrare al semplice contatto di un dito. Le labbra rosse, socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato. Guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Le braccia scendevano intatte dalle spalle sì che, volendo, avresti potuto muoverle. Le unghie aderivano ancora alle splendide lunghe dita delle mani distese. Petto, ventre e grembo erano invece compressi da un lato e dopo l’asportazione della crosta aromatica si decomposero. Dorso, fianchi e il deretano invece, avevano conservato i loro contorni e le forme meravigliose, così come le cosce e le gambe che in vita avevano sicuramente presentato pregi anche maggiori del viso.”

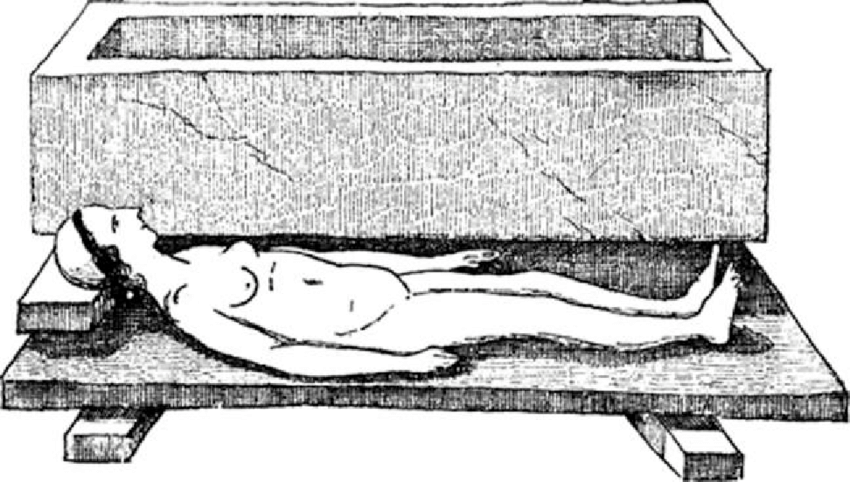

Difficile stabilire se il corpo appartenesse veramente a Tullia: il sarcofago pare non riportasse alcun simbolo o iscrizione che vi facesse riferimento e non vi era traccia del monumento collocato sopra alla cripta. Del ritrovamento abbiamo solo il disegno di un ignoto artista dell’epoca.

La bruna bellezza della (forse) ignota occupante del sarcofago diventò una bionda bellezza in età rinascimentale, quando a metà del XVI secolo, racconta lo storico Wilhelm Schrodter, fu scoperta una tomba contenente una giovane donna che galleggiava su un liquido bluastro. Aveva i capelli biondi raccolti in un cerchietto d’oro o in una rete dorata e l’aspetto di chi fosse morta da poco. Ai suoi piedi era collocata una lampada votiva ancora accesa che si sarebbe spenta a contatto con l’aria. Leggendo alcune iscrizioni, si pensò che si trattasse della giovane Tullia, ma papa Paolo III Farnese, preoccupato degli omaggi popolari ad un corpo pagano, la fece gettare nel Tevere.

I due racconti sono evidentemente simili, ma il sospetto è che il secondo sia una rielaborazione del primo. Restano i particolari interessanti del liquido e della lampada votiva, comuni ai due racconti.

Qualcuno ha pensato all’utilizzo del Natron, che però dissecca i corpi prosciugandoli dei liquidi e non li mantiene morbidi e flessibili come le membra del corpo ritrovato. Si è così pensato all’ asbesto, cioè all’amianto, le cui tracce risalgono a tempi assai antichi e la cui presenza nella tomba spiegherebbe la luminescenza scambiata per quella emanata da una lampada votiva. Luminescenza emanata dal corpo, a ben guardare, forse a contatto con un telo funebre intrecciato di fibre d’ asbesto, secondo l’uso che nei tempi antichi era riservato ai re, per preservare le loro preziose ceneri dal contatto con le ceneri prodotte dal legno della pira funebre. O forse immerso nello stesso absesto.

Ce ne parla anche Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis Historia”, riprendendo Erodoto, e, ben prima di Plinio ma dopo Erodoto, il botanico e filosofo Teofrasto (IV-III secolo a.C.) nel suo trattato “Sulle pietre”, dove aveva descritto uno stoppino realizzato con asbesto che era rimasto acceso anche in assenza di olio all’interno di una lampada votiva della dea Atena.

La presenza di asbesto nel sarcofago potrebbe essere stato, dunque, un omaggio regale di un padre nei confronti di una figlia tanto amata. Sono ipotesi, naturalmente, senza ulteriori supporti in assenza del corpo o delle sue ceneri che molto avrebbero potuto comunicarci.

Ma chi era Tullia, la figlia tanto amata di Cicerone?

E’ noto il legame profondo stretto tra il grande oratore latino e la figlia, nata probabilmente nel 75 dal suo matrimonio con Terenzia, la prima moglie. Poco sappiamo della fanciulla, se non quello che possiamo intuire dalle numerose lettere in cui Cicerone esprime i sensi del suo amore, alludendo ad una concordia mai venuta meno con la figlia, anche e soprattutto nei momenti più difficili, e a tre doti esplicitate in una lettera al fratello Quinto, in cui la definisce “affettuosa, modesta e intelligente”. Una somiglianza di intenti e di visioni evidenziata anche dalla politica matrimoniale praticata dall’Arpinate, che, secondo l’uso dell’epoca, scelse i mariti di Tullia sulla base di precisi calcoli politici. Sappiamo che, giovanissima (doveva avere tra 13 e i 15 anni), andò sposa a Caio Calpurnio Pisone Frugi: era una scelta mirata, che consentiva alla gens Tullia di entrare nell’aristocrazia romana.

La gens Calpurnia sosteneva di essere discendente di Calpus, terzo figlio del re Numa Pompilio, ed era suddivisa in numerose branche, tra cui i Bestia, i Bibuli, i Pisoni e i Frugi. Pare che il matrimonio sia stato felice. Cicerone non mancò durante il suo esilio (58 a.C.) di rallegrarsi con l’amico Attico e con Terenzia per la fedeltà e lo zelo manifestati dal genero, che brigava per il ritorno a Roma del suocero. La sua soddisfazione non durò molto, perché Caio Calpurnio Pisone Frugi morì prematuramente, quando ancora Cicerone non era tornato dall’esilio. E Tullia, da pochissimo vedova, andò a Brindisi al posto di Terenzia ad accogliere l’amato padre. Un comportamento, questo, che ci consegna l’immagine di un rapporto, quello tra padre e figlia, davvero privilegiato e che spiegherebbe, sia pure solo in parte, la gelosia che Terenzia provava per la sua esclusione dal “cerchio magico” amoroso.

La giovane donna, rimasta vedova e senza figli, dopo i 10 mesi prescritti per la vedovanza, si risposò con Furio Crassipede, ricchissimo e incline alla bella vita. Il matrimonio finì per motivi oscuri nel 51: proprio l’anno in cui Cicerone fu nominato proconsole in Cilicia e dovette lasciare Roma. Non sappiamo se l’infelice scelta del terzo marito di Tullia (o Tulliola, come la chiamava il padre) sia stata pilotata dalla madre, concorde la figlia, o ancora una volta da Cicerone: sappiamo che Dolabella, inizialmente pompeiano, poi cesariano di ferro fino alla morte di Cesare e infine seguace di Antonio, non era il marito adatto a Tullia, fanciulla sensibile ed istruita e, qualcuno dice, schiacciata dal suo ruolo sociale e incline a vivere all’ombra del famoso padre.

Sul conto di Dolabella circolavano a Roma notizie poco edificanti. Niente di sorprendente, dunque, se a Cicerone non piaceva. Era un facinoroso ma esercitava un grande fascino sulle donne. I contrasti col suocero nacquero quando questi salpò per la Grecia in occasione della guerra civile tra Cesare e Pompeo. Tullia partorì un figlio morto e poi si separò dal marito, che continuava a tradirla senza nasconderlo. Trovò ospitalità dalla madre in attesa che la situazione si chiarisse. Cicerone tornò dalla Grecia mentre il genero partì per l’Africa. Al ritorno di Dolabella, Tullia ritornò col marito e rimase incinta, ma la relazione con Dolabella peggiorò e il divorzio fu inevitabile.

Cicerone la portò nella sua villa nel Tuscolano per il parto, ma la salute di Tullia era ormai compromessa e la giovane donna morì all’età di trentaquattro anni nell’anno 45, lasciando il padre affranto e solo. Nel 47 l’oratore latino aveva divorziato dalla prima moglie Terenzia e poco dopo aveva sposato Publilia, bella e ricca ma troppo più giovane di lui. Ne divorziò poco dopo la morte della figlia, rimproverandola di non aver espresso abbastanza dolore per la morte della sola persona che avesse davvero amato.

A Servio Sulpicio Rufo che gli scriveva una lunga lettera per consolarlo nel suo dolore (Ad Familiares, IV, 5) …

Dopo l’annuncio della scomparsa della tua figliola Tullia, ho provato tanto sconforto e tanto sgomento quanto non potevo non provarne e ho considerato questa morte una disgrazia comune: fossi stato lì, non ti sarebbe mancata la mia presenza e ti avrei manifestato di persona tutto il mio dolore. Sebbene questa sorta di consolazione sia penosa e amara: chi deve esprimerla, o parente o intimo amico, è egli stesso affranto da un’eguale afflizione né sono senza lacrime le parole che si sforza di dire, al punto da sembrare bisognoso piuttosto della compassione altrui che non in grado di offrire ad altri il pietoso ufficio del consolatore; pure, i pensieri che ora mi si affollano nella mente ho voluto esprimerli a te in queste poche pagine; e non perché creda che possano sfuggirti, ma perché, forse impeditone dal dolore, puoi meno facilmente formularli a te stesso.

Qual è il motivo per cui tanto ti sconvolge questa tua sofferenza privata? Pensa a come finora il destino si è comportato con noi: pensa che ci sono stati strappati dei beni che agli uomini devono essere cari non meno dei figli, come la patria, la dignità, la posizione sociale, tutte le distinzioni. Aggiuntovi ancora quest’unico evento infelice, si è potuto forse aggiungere dolore a dolore? E un animo provato da quelle precedenti esperienze non deve oramai essere indurito e considerare tutto meno importante? O tu ti duoli, dimmi, della sua vicenda terrena? Quante volte di necessità sei giunto anche tu alla conclusione e a me è occorso spesso che in tempi come questi sia stata non negativa la sorte toccata a coloro, cui fu concesso senza soffrire di scambiare la morte con la vita? Che cosa c’era che potesse con grandi lusinghe invitarla a vivere, in questo tempo? Quale realtà? Quali speranze? Quale conforto per l’animo suo? Di passare gli anni unita a qualche giovane di nobile condizione?

…ecco cosa rispose l’Arpinate (Ad Familiares, IV, 6):

Ego vero, Servi, vellem, ut scribis, in meo gravissimo casu affuisses; quantum enim praesens me adiuvare potueris et consolando et prope aeque dolendo, facile ex eo intelligo, quod litteris lectis aliquantum acquievi, nam et ea scripsisti, quae levare luctum possent, et in me consolando non mediocrem ipse animi dolorem adhibuisti: Servius tamen tuus omnibus officiis, quae illi tempori tribui potuerunt, declaravit et quanti ipse me faceret et quam suum talem erga me animum tibi gratum putaret fore; cuius officia iucundiora scilicet saepe mihi fuerunt, numquam tamen gratiora. Me autem non oratio tua solum et societas paene aegritudinis, sed etiam auctoritas consolatur; turpe enim esse existimo me non ita ferre casum meum, ut tu, tali sapientia praeditus, ferendum putas; sed opprimor interdum et vix resisto dolori…

Io davvero, Servio, vorrei, come scrivi, che tu fossi stato con me nella mia gravissima disgrazia. Quanto avresti potuto infatti aiutarmi con la tua presenza confortandomi e soffrendo quasi con me lo capisco facilmente dal fatto che ho trovato alquanto sollievo una volta lette le lettere. Infatti hai scritto parole tali da poter alleviare il mio lutto e consolandomi hai dimostrato tu stesso un grande dolore dell’animo. Tuttavia il tuo Servio dimostrò con tutte le premure che si poterono accordare in quel frangente quanto mi tenesse in considerazione e quanto pensava che ti sarebbe stata gradita una tale disposizione d’animo nei miei confronti. E le sue premure mi furono spesso certamente assai bene accette, tuttavia mai più gradite. Mi procurano conforto non solo le tue parole e la tua partecipazione al mio dolore,ma anche la tua autorevolezza. Ritengo infatti vergognoso che io non sopporti così la mia disgrazia come tu dotato di tale saggezza pensi che si debba sopportare. Ma sono talvolta oppresso e a stento resisto al dolore…

Cicerone scrisse in onore della figlia una “Consolatio” (opera non pervenutaci se non per pochi frammenti) che, a dire di Plinio il Vecchio (“Naturalis Historia”, prefazione libro XXII), nulla aveva di inferiore a quelle di Crantore, il modello greco del genere delle consolationes. Anzi, Cicerone aveva la modestia (“simplicitas”) di citare il suo modello: nella “Consolatio” Crantore, nel “De re publica” Platone, nel “De Officiis” Panezio di Rodi.

L’opera ciceroniana era diventato, infatti, un piccolo classico, tanto che Seneca vi aveva fatto riferimento nella sua “Consolatio ad Helviam matrem”. E non era certo un caso se in essa Cicerone sosteneva senza riserve e con la massima decisione l’idea che l’anima fosse immortale. Un’idea sempre affermata ma che in questa “Consolatio” assume una valenza ancora più disperata.