Da queste pagine amerei parlare di arte egizia, uno dei tratti che più attira il pubblico.

Ed è anche un tema che da sempre mi sta particolarmente a cuore.

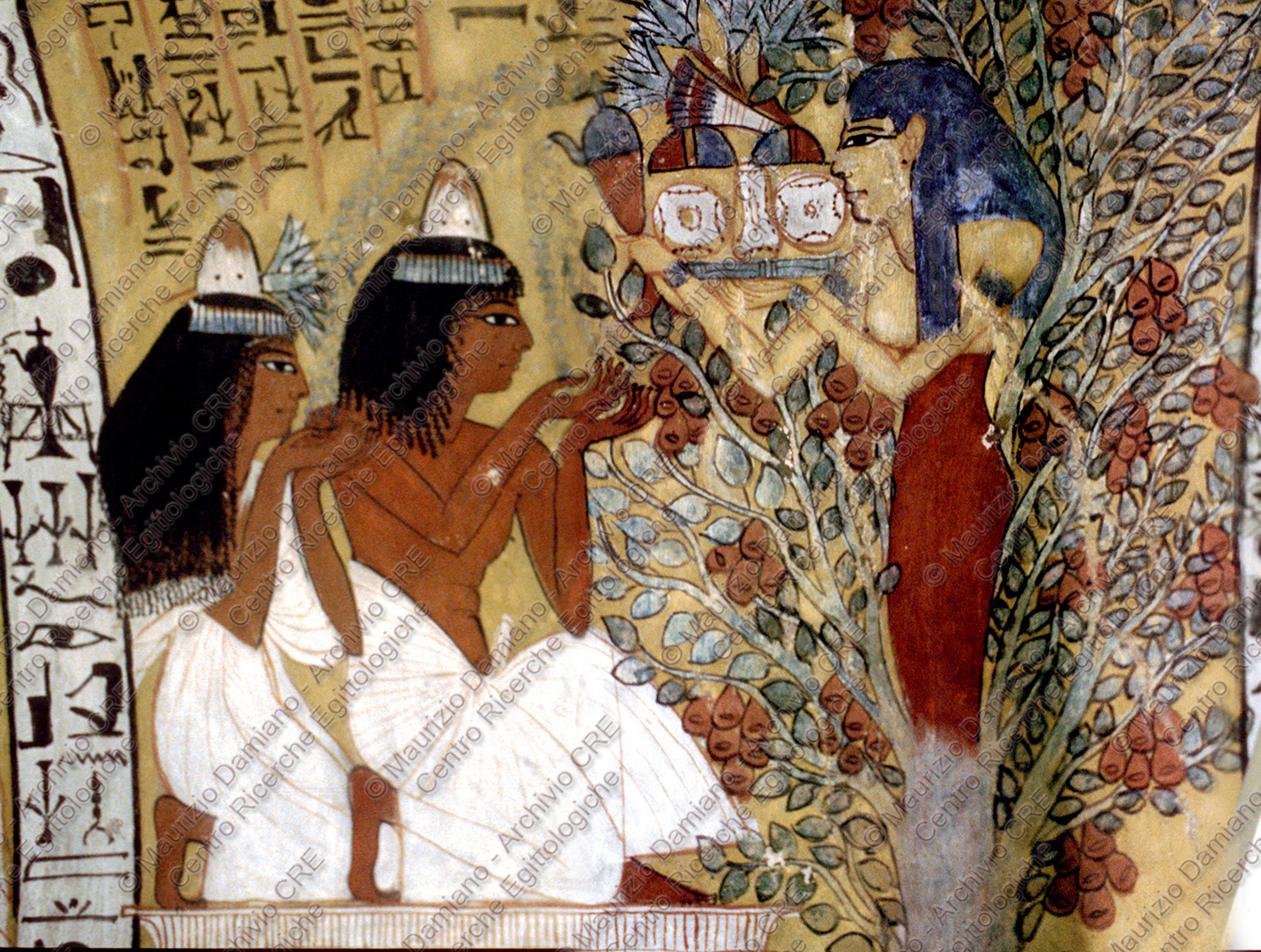

Questo, non solo per la sublime bellezza e l’assoluta unicità di quelle opere, dalle pitture ai rilievi, alla statuaria o all’architettura, ma per la particolare genesi di ogni opera, dall’immensità al singolo dettaglio. Nulla per caso, nulla lasciato al caso. Perché il fine non è ciò che noi consideriamo e chiamiamo “arte”, bensì l’universo stesso. O meglio: gli universi. Quello in cui viviamo e quello della dimensione parallela, da noi separata eppure intimamente unita: l’universo del Divino, ove gli umani defunti, divinizzati e immortali nei campi di Iaru o nei cieli infiniti, sono compagni di divinità cosmiche e di luminose stelle.

I concetti che più profondamente sono alla base, e la stessa linfa della creazione egizia, in nuce furono da me esposti molti anni fa nel mio volume sul tema (“Antico Egitto”, della Electa, 2001).

Qui riprenderò come base l’introduzione di allora, ampliandola nei concetti e nelle connessioni, ripromettendomi di riprendere pian piano singoli argomenti e capitoli per approfondirli nel tempo.

Forse una difficile impresa.

Perché “difficile”? Perché addirittura “impresa”?

Perché dalle origini dell’Egittologia (all’alba del XIX secolo) sino a tempi recenti, lo studio dell’arte egizia (come tutti gli studi, le discipline, e l’intero mondo del pensiero) è cambiato col cambiare dei flussi culturali e sociali. Questo è un fenomeno normale, che fa parte della storia del pensiero e della stessa essenza dell’umanità. Il discorso è complesso ma proverò a sintetizzarne i punti salienti.

E, in questo caso specifico, le interconnessioni che propongo sono indispensabili perché tutto appaia con grande chiarezza. Solo se si sarà attraversato il muro, la barriera della differenza temporale e culturale che ci separa dal popolo dei faraoni potremo capire a fondo la loro mente, e dunque apparirà con chiarezza il loro mondo.

- Il processo di apprendimento.

Più su, accennavo al fatto che lo studio dell’arte egizia è cambiato nel tempo.

Prima di accennare al “come” vediamo il “perché” in una estrema semplificazione. Ogni essere vivente, sia esso un virus, un vegetale o animale, sino all’essere umano, reagisce a stimoli, con un processo che va dall’elementare reazione alla più evoluta elaborazione del pensiero. Di questo meccanismo basilare fa parte una delle sue più complesse evoluzioni: il processo di apprendimento. Noi lo connettiamo automaticamente alla cultura. Ma esso implica un tutto globale. L’apprendimento è l’assimilazione degli input che pervengono alle nostre percezioni, con successive elaborazioni.

Ergo, il processo inizia in utero, e il feto avrà reazioni diverse (e differenti corsi di sviluppo alla nascita) a seconda delle percezioni ricevute: se sono i suoni ovattati di armonie classiche e luci soffuse le reazioni neurali – e le relative nuove connessioni – saranno diverse da chi riceve traumi diretti o indiretti (materni). E così dalla nascita in poi: la famiglia, poi la scuola, gli amici e il resto del mondo; e lo stesso ambiente, naturale e artificiale, influirà sulla formazione delle vie neurali (le “strade e autostrade” del pensiero).

Da tutto ciò deriva il fatto che ciò che noi amiamo considerare “pensiero libero e del tutto indipendente” non esiste. Il nostro pensiero è sempre influenza dagli input. A tutto ciò si aggiunge la nostra storia personale: le esperienze, le reazioni, riflessioni, elaborazioni. Ciò che ho schematizzato si riflette dunque in ogni campo della vita, della cultura e dunque della società. Inevitabilmente, chi scrive una storia dell’arte (o qualsiasi altra cosa) sarà influenzato dalla propria storia e dunque dalle idee correnti della sua epoca.

In egittologia ciò lo si vede in ogni campo: dalla religione, all’interpretazione della storia, sino alla visione dell’arte, che cambia nel tempo. Qui ricorderò solo che (per fare un esempio) le visioni romantiche del Winkelmann (1717-1768), con i suoi dogmi sulla purezza dell’arte greca, che risplendeva del biancore del marmo pario di templi e statue hanno condizionato intere generazioni… sino a scoprire che era tutto errato, poiché quei monumenti erano coperti da colori sfavillanti. Così la storia dell’arte egizia, descritta anche in lavori magistrali, sublimi per la profondità e bellezza delle descrizioni e delle interpretazioni della stessa storia dell’arte, ha imperato sino ai nostri giorni, dominata dalla visione eurocentrica. Il giudizio sull’arte era incentrato al metro di paragone della nostra civiltà e cultura.

Anni fa ho voluto intraprendere un percorso diverso. Perché diverse sono state la mia formazione e le esperienze lavorative. Non solo archeologia e storia; ma anche antropologia culturale (sul campo), psicologia e molto altro; programmi che richiedevano preparazione, visioni e applicazioni olistiche (progetto di Ecologia Umana applicata alla Regione Nord del Sudan e al Darfur; Ministero degli Esteri Italiano, ONU). Il risultato è stato il diverso approccio alla visione delle cose: il distacco che permette di osservarle da un punto esterno a sé stessi.

E qui arriviamo dunque all’arte egizia.

Circondato, nei miei anni di studi d’egittologia, da volumi che descrivono mirabilmente l’arte egizia con occhi occidentali, era lampante che quegli splendidi concetti fossero del tutto estranei agli Egizi, nella loro totalità, ma soprattutto a partire da una parola.

Arte.

Come tutti i concetti, anche quello di arte è una convenzione sociale, culturale, dunque frutto di input, di apprendimento, sistema sociale e culturale. Vediamo cosa fu questo concetto per gli Egizi; qui non userò parole nuove per parlarne, ma quelle usate nell’introduzione al mio volume, citato prima. Sono passati gli anni, e accumulati studi ed esperienza, ma quelle mie riflessioni si vedono confermate.

Ed eccole dunque per voi.

- Arte?

Arte egizia.

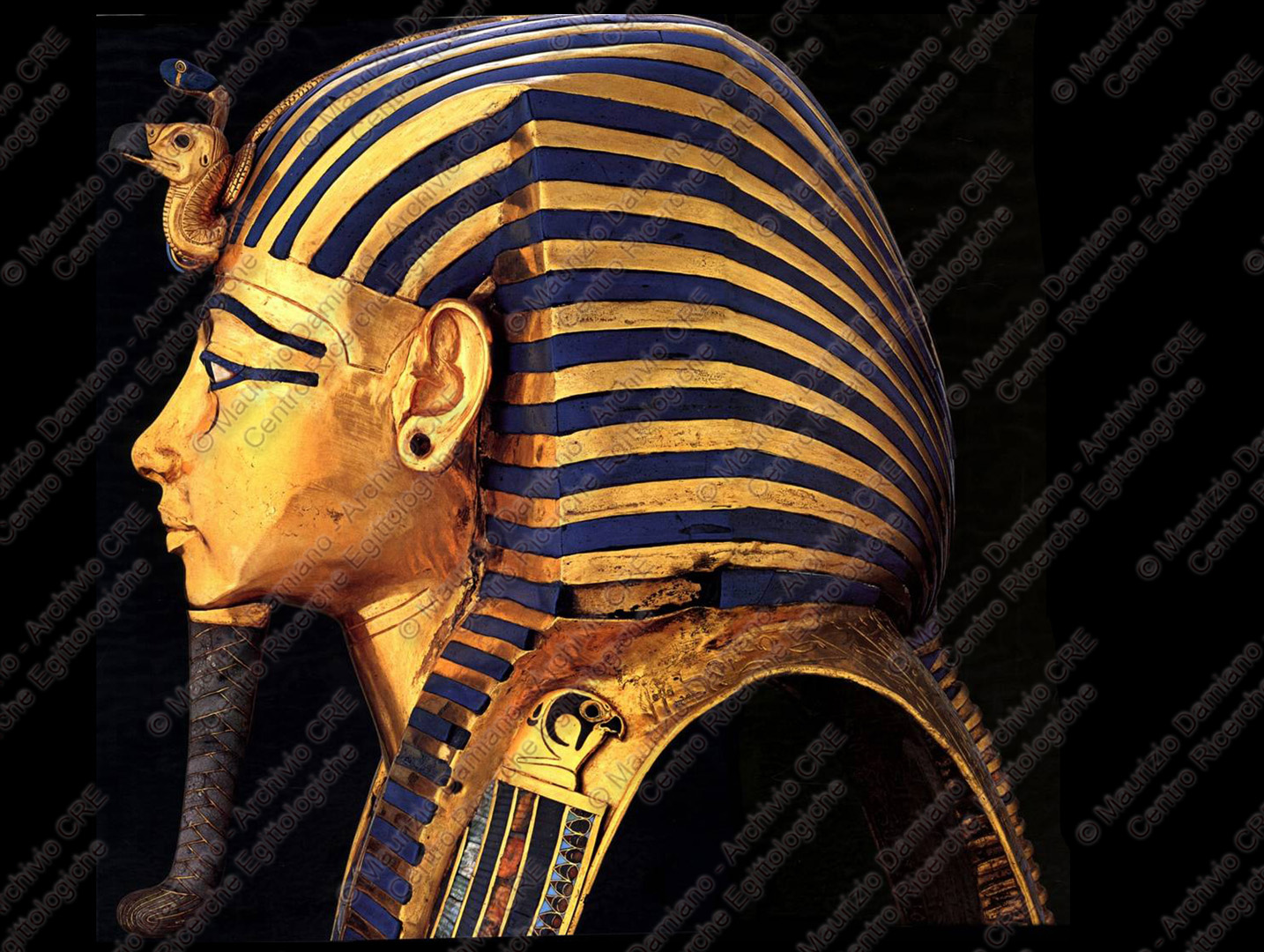

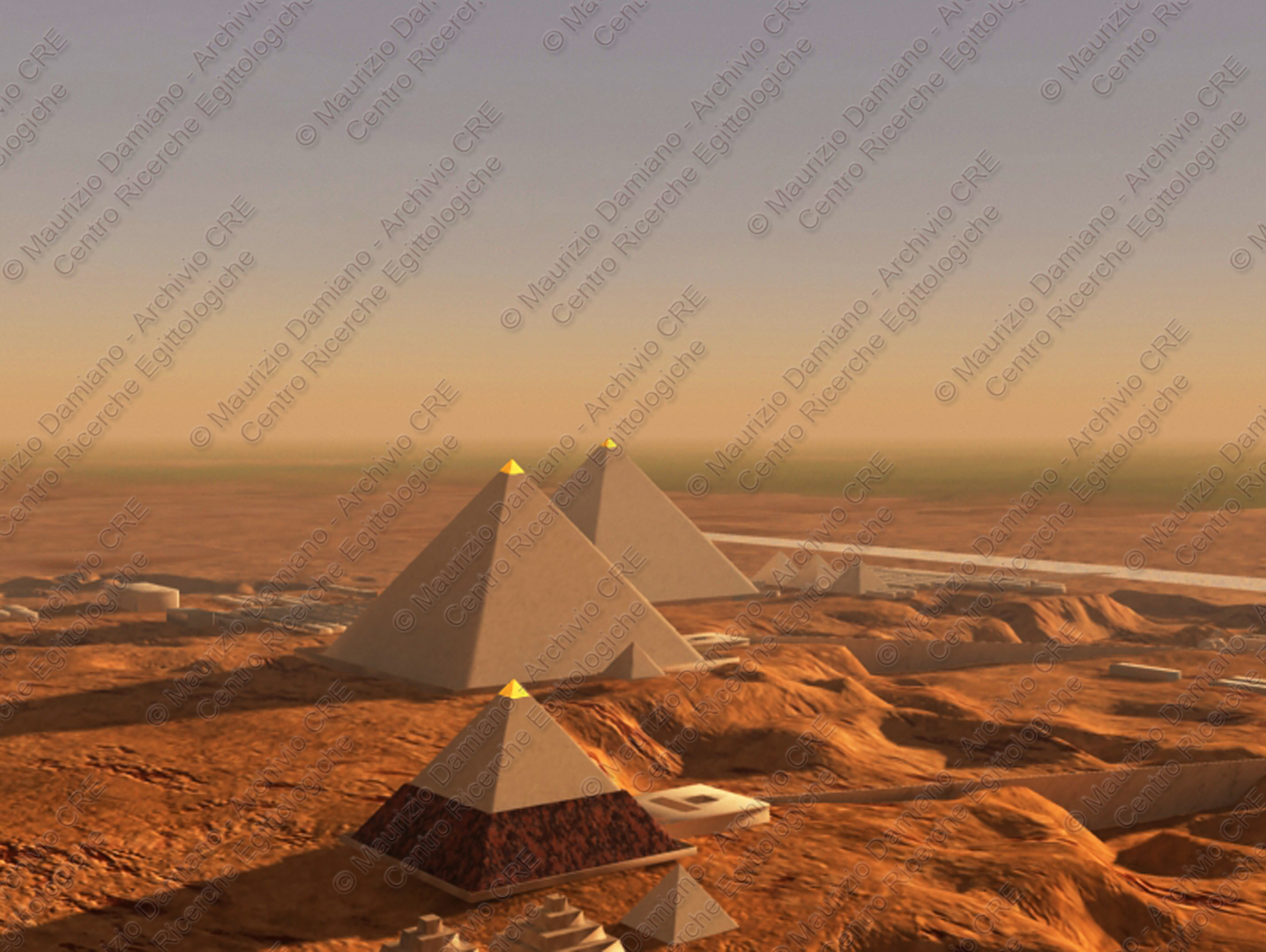

Queste due parole evocano immagini da sogno: maschere auree, piramidi immense, profili eleganti che riempiono oscure pareti di tombe sepolte. Percorrere l’evoluzione dell’arte, esplorare i tesori lasciatici dal popolo dai faraoni vuol dire intraprendere un viaggio nell’anima degli antichi egizi. Imparare a comprenderne il pensiero, la spiritualità, la religiosità. Ma in un lavoro sull’arte egizia va chiarita una cosa innanzi tutto. La definizione di arte.

Arte.

Una piccola, semplice parola; eppure di grande complessità. Cos’è l’arte? Prima di azzardare una risposta, dobbiamo andare indietro rispetto al problema: perché ci poniamo questa domanda? In effetti quella di porre delle etichette è la caratteristica della civiltà occidentale. Altri popoli vivono determinate cose senza porsi il “problema” (solo nostro!) dell’etichetta da apporre. Così è per l’arte: cosa essa sia è una domanda della nostra cultura, che da secoli ha la tendenza, quasi il bisogno viscerale, di porre etichette “precise” su tutto (frutto della visione analitica greca).

Ma se proprio una risposta dobbiamo dare, per questa esigenza imposta dalla cultura occidentale, vediamo che non ve n’è una, ma molte, e diverse. Purtroppo spesso si osserva nella nostra mentalità un grande dispendio di energie nella critica, nello studio di un’opera; in altre civilizzazioni, ove tali critiche dell’arte erano sconosciute, le energie furono riversate unicamente nello sforzo creativo. E questo è proprio il caso dell’antico Egitto, i cui artisti non badavano alle etichette ma alla sostanza delle cose poiché alla base di tutto questo c’era la parola.

- Parola.

Cos’è la parola? Nella nostra mente occidentale purtroppo è sempre di più un vuoto insieme di suoni che trasforma il pensiero in rumore intelligibile; la tendenza è quella di farne un contenitore – dall’aspetto più o meno bello – sempre più inconsistente.

Il piacere edonistico della parola la svuota del suo potere iniziale, simbolico, che rinvia a un più complesso mondo interiore. Il suo valore, sempre nella nostra mentalità, varia molto a seconda del paese, dell’educazione, della cultura locale e dei singoli individui. Ma anche nei casi migliori, in cui si dia un significato enorme alla parola, esso non si avvicinerà mai al valore che aveva per gli Egizi.

In effetti, per il popolo dei faraoni la parola e quanto le era connesso avevano il potere più grande: quello della creazione. Lo stesso demiurgo menfita, Ptah, crea con la parola l’intero universo (“e in principio fu il Verbo” è un concetto egizio).

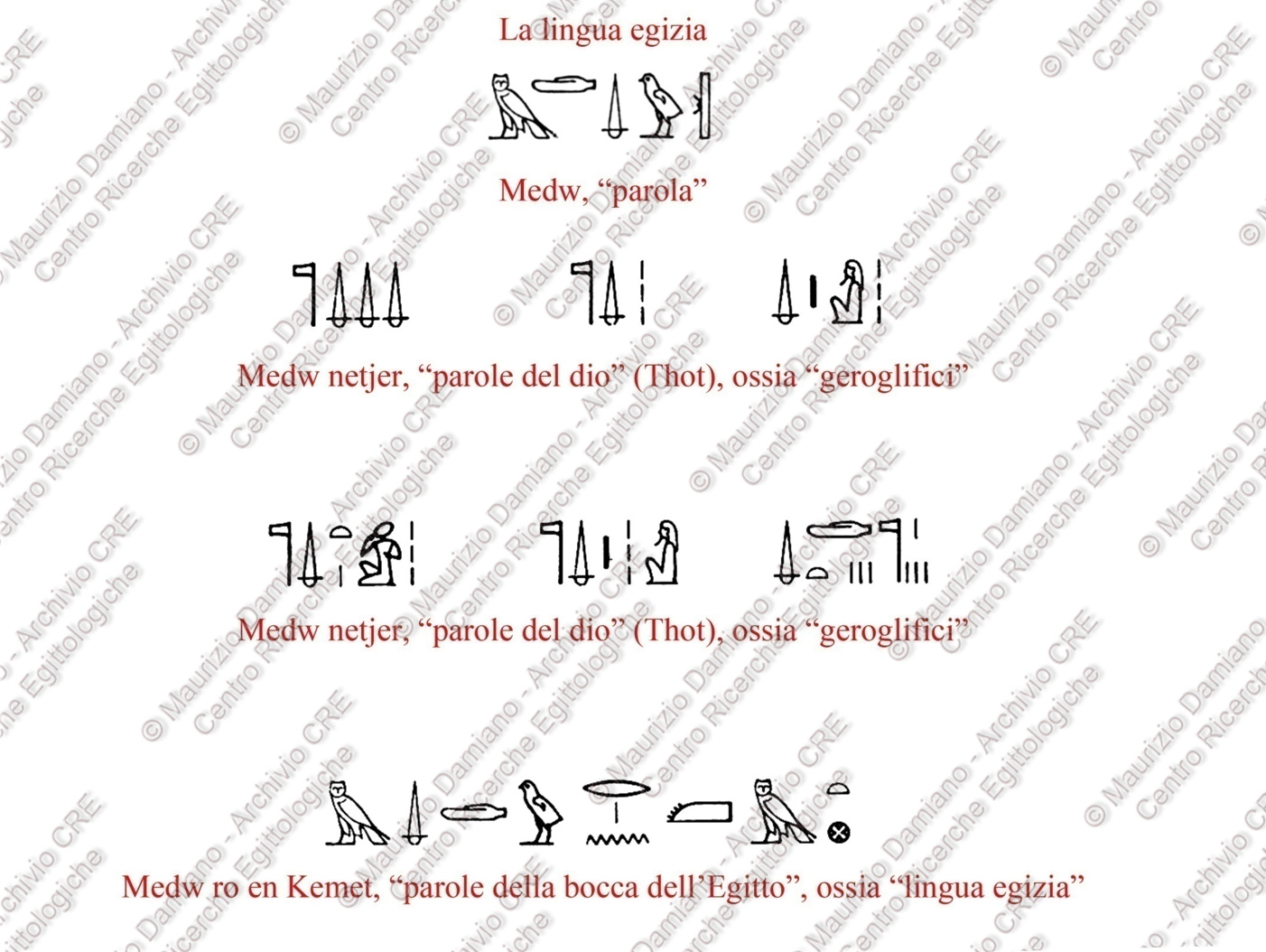

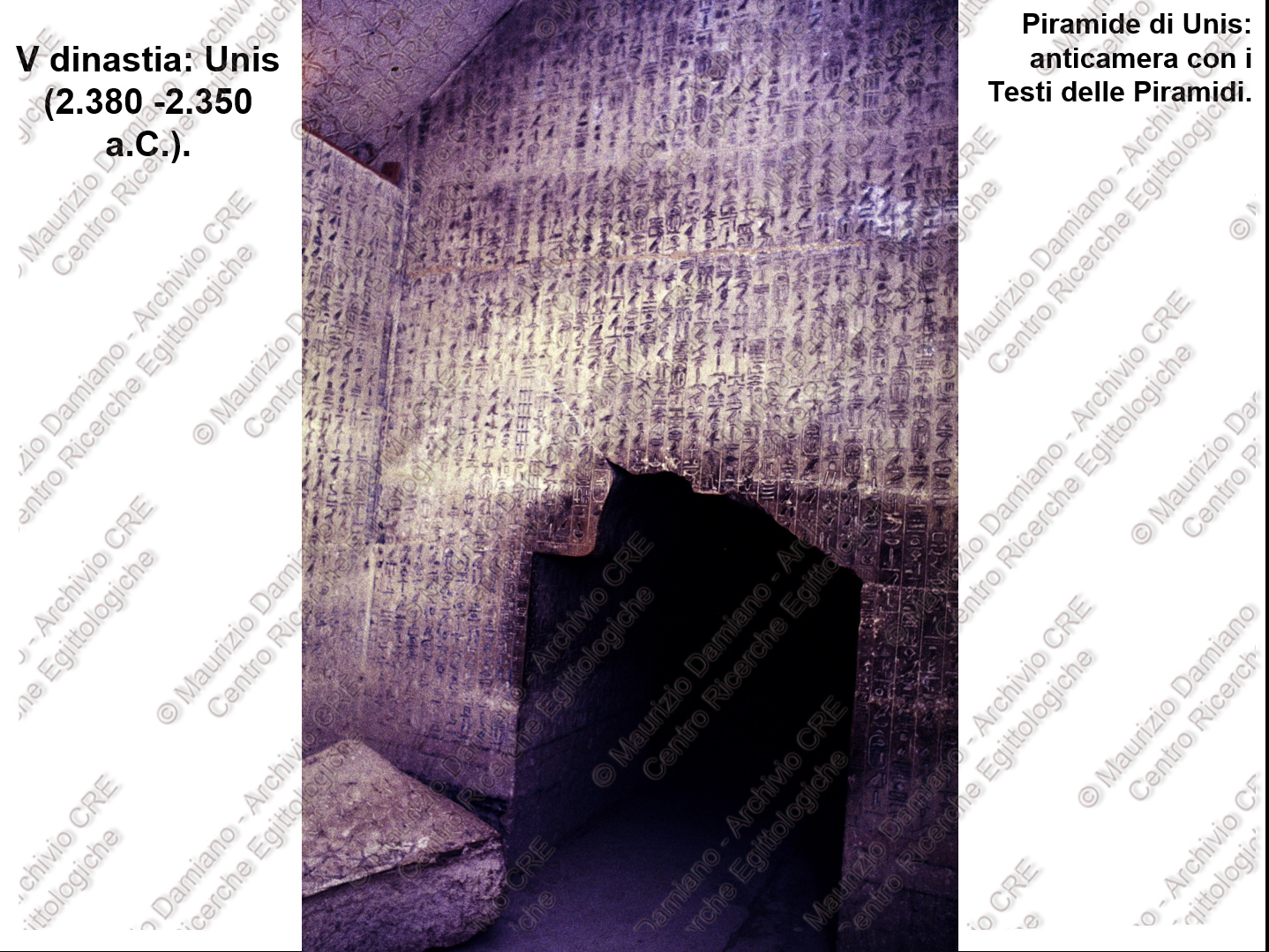

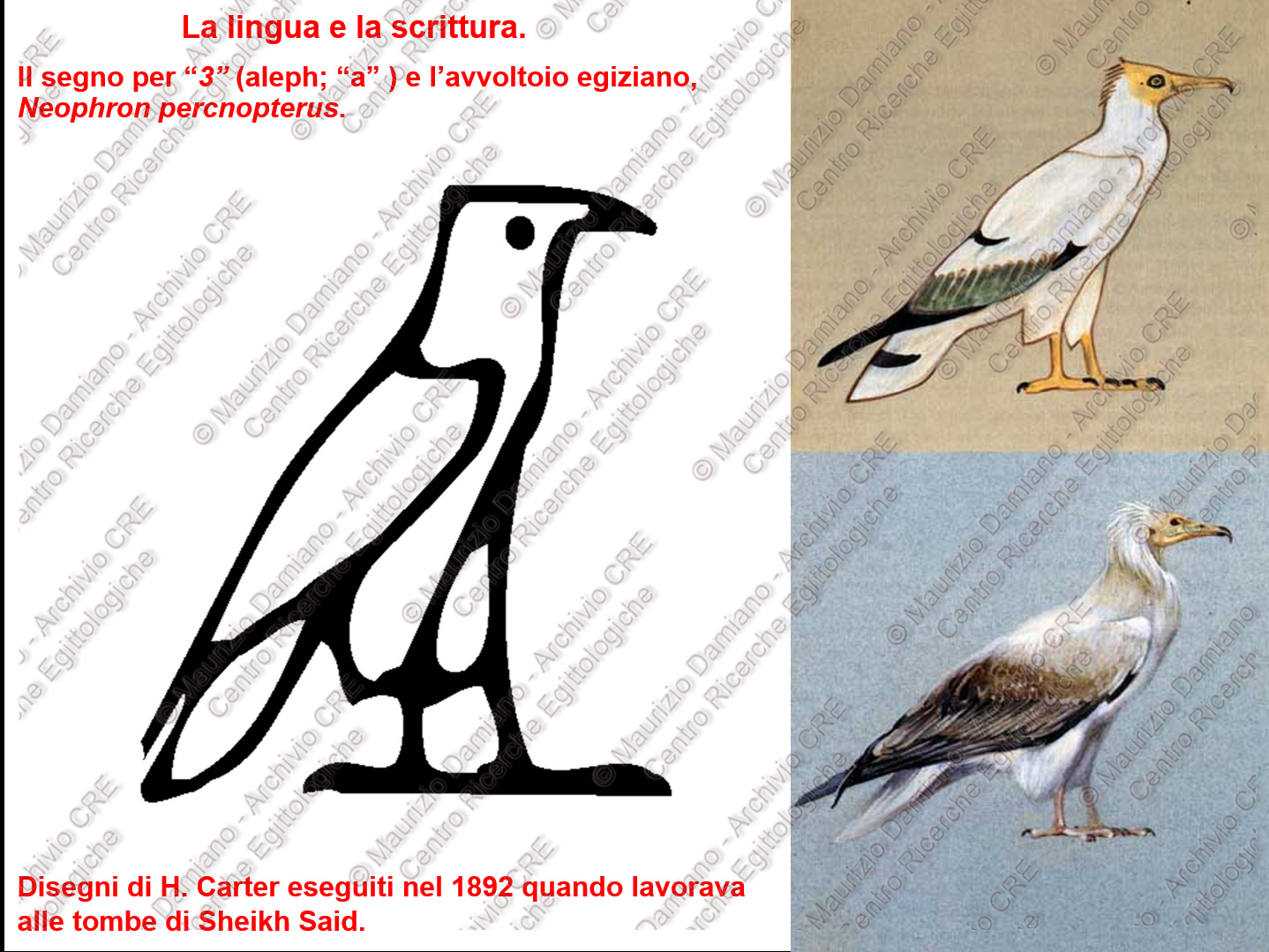

Il nome di una cosa evoca, crea, è la cosa nominata; solo pronunciare il nome di una cosa vuol dire crearla. La vita degli egizi è permeata da questi concetti; concetti che per estensione sono trasposti nell’immagine (che è parola scritta o disegnata) dando un potere creatore tanto alla scrittura geroglifica quanto alle raffigurazioni tombali o templari. Così la scrittura, gli stessi singoli segni geroglifici, erano medw-netjer, “parole divina”. Essi possedevano in sé la forza della parola, erano il seme in cui era racchiusa la piena potenza della creazione. Possederne la chiave voleva dire avere accesso alle più complesse possibilità del mondo divino: la parola, scritta o letta, poteva creare l’offerta del semplice pane per il defunto o la resurrezione e la rinascita alla vita eterna.

Per questo fine nacque e si sviluppò la scrittura, che inizialmente serviva solo per le iscrizioni celebrative. La stretta connessione fra scrittura e immagine è provata dal fatto che in antico egizio, benché il ricchissimo lessico avesse molti vocaboli per entrambe le parole, generalmente si impiegava una sola parola per “scrittura” e “disegno”.

- Parola e “arte”.

Una logica estensione di queste idee è l’applicazione della parola, del segno scritto, all’arte. In realtà gli stessi geroglifici sono nati prima come disegni che come sistema scrittorio; il nucleo era il medesimo: la parola, espressione del pensiero creatore, si fa tangibile nei tratti del disegno, del rilievo, della scultura (che è disegno tridimensionale); e quando nascono le prime immagini, le più antiche rappresentazioni (su graffiti o pitture rupestri, pitture vascolari, palette, placche, o come decorazioni di utensili, tombe o tessuti), esse sono già espressione di racconto, di parola figurata, già intesa e creata come magica realizzazione dell’eternizzare l’evento compiuto e commemorato.

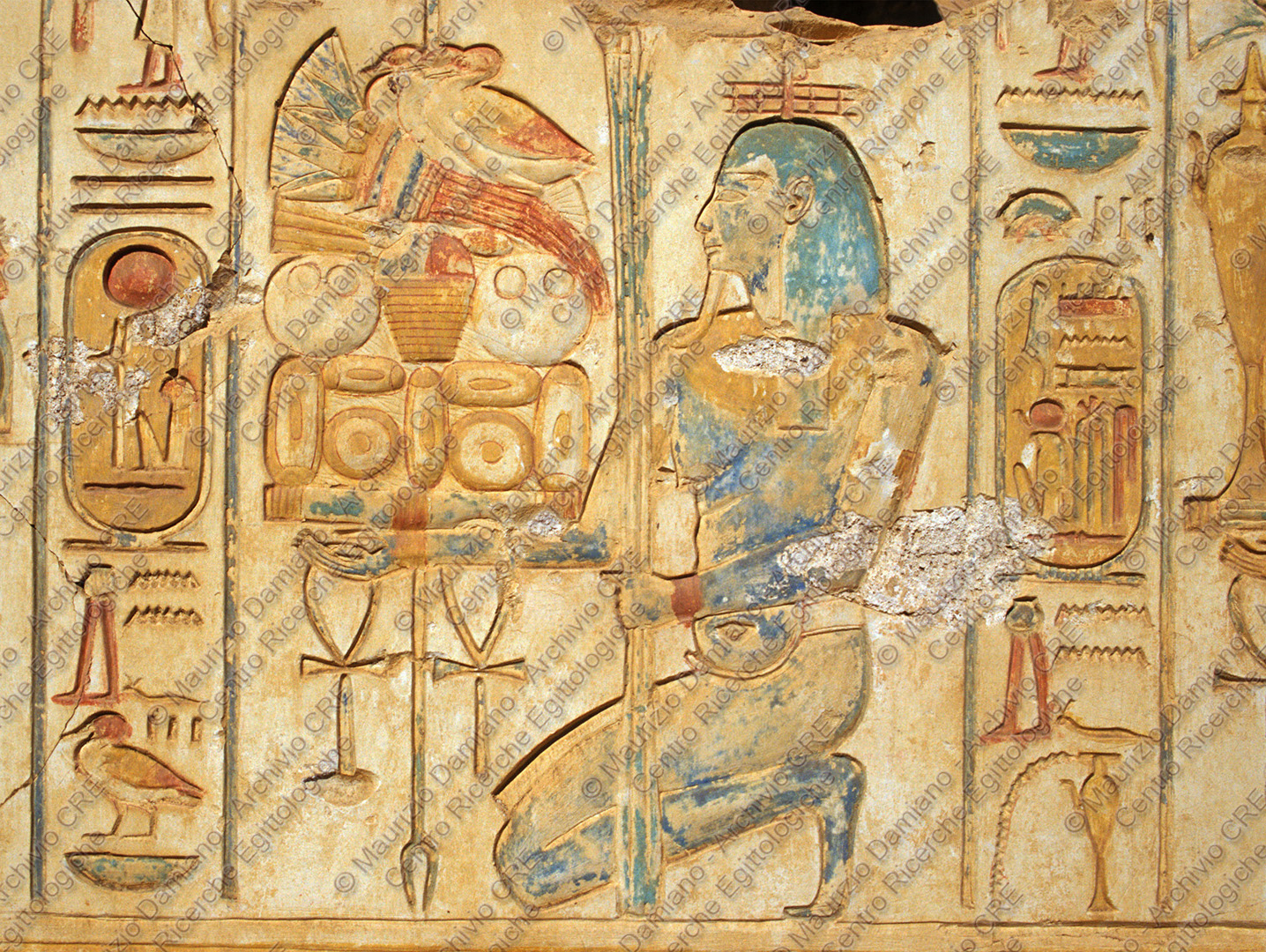

Pertanto, pittura e scultura avevano significato solo rispetto alla magia religiosa, non per sé stesse. Lo scultore si chiamava: “colui che provoca la vita”, e la scultura era “dare la nascita”. Le immagini non erano mere copie della vita, ma erano imbevute di vita, preservavano l’esistenza della persona, della cosa o dell’azione per un periodo senza fine.

Se la mummia era danneggiata o persa il suo ka (il doppio spirituale, l’energia della vita, l’energia cosmica che legava ai ka del passato, presente e futuro, la scintilla divina donata dalle divinità stesse all’uomo) poteva trovare rifugio nella statua.

Le statue poste nei templi come offerte votive servivano affinché il donatore potesse partecipare ai rituali di donazione di vita. Le pitture tombali servivano a perpetuare le proprietà del defunto per l’eternità. Ciò che gli Occidentali di oggi chiamano simbolo era per gli Egizi realtà.

- Scelte stilistiche e divina perfezione.

Le immagini divine contenevano in sé il potere della realtà. Erano condizionate da questa filosofia anche le scelte stilistiche; la loro ragion d’essere risiede nella filosofia artistica egizia legata alla religione: la statua nasce dal dialogo dell’uomo con l’aldilà; è ricettacolo dell’anima divina quando si tratti della statua di divinità, sostituto del corpo ove sia destinato a ricevere l’anima del defunto in caso di deterioramento del vero corpo mummificato e, come quest’ultimo, la statua veniva “svegliata” con il rituale dell’Apertura della Bocca; inoltre, nel conservare la staticità del blocco originale da cui la statua è ricavata si attribuiscono al soggetto riprodotto le qualità del blocco stesso, di eternità e staticità.

Il geroglifico, che è insieme disegno, rilievo e pittura, integra sempre la composizione: la scrittura e l’immagine si completano a vicenda per consentire a quella che noi chiamiamo arte di svolgere la funzione, magica, che gli egiziani le attribuivano.

Quanto all’evoluzione stilistica, che si parli di templi grandiosi o di umili tombe rupestri, di palazzi reali, di statue orgogliose o di dipinti policromi, tutto ciò che oggi possiamo osservare dell’antico Egitto ci parla di una civiltà in cui, al di là degli indissolubili legami con la magia religiosa, con la spiritualità, la ricerca del bello si accompagnò sempre ad una ricerca dell’armonia e delle regole auree che a quell’armonia portavano. L’apparente immobilismo dell’arte egizia deriva in parte dall’uso del canone, ossia lo schema fisso utilizzato per ottenere le armoniche proporzioni di figure umane, tanto nelle statue quanto nelle pitture o nel rilievo. Similmente si osserva nell’architettura la medesima ripetizione di schemi, elementi, decorazioni.

Questo perché all’inizio dei tempi il mondo, sortito dalla mente e dalla parola degli dei, non poteva che essere perfetto come ogni divina creazione; dunque tale perfezione andava garantita, conservata nei millenni. In questo articolo e nei successivi ho volutamente scelto di lasciare spazio alle immagini, circoscrivendo i commenti delle mia mente occidentale, per fornire una semplice guida ai lettori; ho scelto di lasciar parlare gli Egizi, con le loro opere, con le loro idee. Bisognerà, per comprendere quell’antico mondo, abbandonare le proprie idee preconcette, il proprio senso critico da Occidentali, e lasciarli andare, svuotare la mente permettendo all’arte egizia, allo spirito dei faraoni, di penetrare in noi senza preconcetti, in un’anima tornata vergine; permettere alle opere di parlarci con le loro forme, con i loro colori, perché quei medw-netjer, quelle parole divine trasposte in arte possano ancora essere accolte in noi e trasmetterci un messaggio che viene dall’eternità dello spirito umano e, chissà, forse divino.