Il 22 settembre 2021 è stata inaugurata nel Castello Rosso di Tripoli la mostra “Libia-Italia: attività congiunte nel campo della archeologia”. Questo evento, voluto dall’Ambasciata italiana e dal Dipartimento delle Antichità della Repubblica libica, finanziato dal ministero degli Affari Esteri italiano, è stato organizzato dalla Fondazione MedA – Mediterraneo Antico, con la partecipazione di tutte le missioni archeologiche italiane attive in Libia. L’inaugurazione della mostra è coincisa con la ripresa dei lavori nell’ipogeo greco-romano detto “tomba dei fedeli di Mitra”. Il 19 febbraio, con un tweet dell’Ambasciata Italiana a Tripoli, si annuncia il restauro degli affreschi dell’ipogeo. Un progetto che mira a preservare gli affreschi che decorano la cripta.

https://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm113

https://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm113

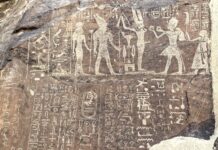

La suddetta tomba, che dovrebbe collocarsi secondo gli archeologi tra la fine del III e il IV secolo d.C., è situata nella moderna oasi di Gargaresh, tra Oea (nome antico di Tripoli) e Leptis Magna.

Dell’intero ipogeo, le evidenze indicano che Aelia Arisuth ne sia la proprietaria poiché la sua nicchia è la più grande, la più riccamente decorata e, sebbene sia vestita in modo sobrio, tiene nella mano sinistra un rotolo. Questo indica, come analizzato da Alföldi-Rosenbaum nel 1968, che si tratti di un’aristocratica colta. Secondo la descrizione di Clemont-Ganneau, che dà notizia dell’ipogeo nel 1903, sul loculo principale era raffigurata una leonessa mentre su quello più piccolo un leone. Questo ha fatto ipotizzare allo studioso che la tomba appartenesse a seguaci di Mitra al quarto livello di iniziazione, ovvero quello del leone; così come la presenza dei portatori di fiaccola ivi rappresentati. Tuttavia, questi ultimi sono parte dell’iconografia greca e romana, e i portatori di fiaccola sono presenti in diversi culti, tra cui anche quello dedicato ad Artemide; ancora, al momento, non possiamo dire che la religione mitraica prevedesse seguaci donne.

https://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm113

All’interno dell’ipogeo vi è anche la raffigurazione di una corsa di carri. Ora, come scrive M. De Marre (Aelia Arisuth – Mithraic Matron or Popular Patron?) la rappresentazione di Aelia Arisuth e del consorte Aelios Magnus come leoni non rimanda necessariamente al culto persiano di Mitra poiché nell’Africa Romana i leoni sono simbolo di potere e protettori di vivi e defunti, e quindi i due proprietari potrebbero essere indicati come protettori della loro comunità. Per di più nella zona del Maghreb dee come Cibele, Astarte, e la libica Tanit hanno connessione con il leone. Bisogna pure aggiungere la rappresentazione della scena di corsa di carro e cavalli al di sotto del tondo che raffigura la proprietaria. In questo contesto la spiegazione più plausibile vedrebbe in Aelia Arisuth la benefattrice o la finanziatrice della corsa con i cavalli nel circo.

https://hishamtabib.wordpress.com/2018/02/28/مقبرة-ميترا/

Nonostante il nome dato all’ipogeo, pare che in effetti i suoi proprietari non siano stati seguaci di Mitra. A noi non resta che aspettare la conclusione del restauro degli affreschi per poterli ammirare.