Quella mattina il caldo umido e l’aria intrisa di salsedine impedivano quasi di respirare, ma nessuno avrebbe voluto rinunciare allo spettacolo che si preannunciava.

Hamelqart e Imilco, i sufeti in carica per quell’ anno, aspettavano in silenzio sulla soglia del carcere, il viso impassibile e contornato dalla folta barba, le insegne del potere strette nelle mani. Dietro di loro erano disposti, a semicerchio, i trenta anziani del Consiglio Supremo di Cartagine. Un drappello di soldati era schierato davanti alla costruzione di legno, bassa e massiccia, adibita a carcere.

– Sia condotto qui il prigioniero- disse Hamelqart, facendo un gesto con la mano.

Due soldati si staccarono dal drappello e avanzarono, picchiando alla porta con la lunga asta, sormontata da un disco e una mezzaluna. Indossavano, sopra una corta tunica, una corazza in cuoio e un mantello. Sul capo portavano un elmo rotondo, che si allungava a punta in cima. Sotto i loro passi cadenzati scricchiolava il terreno, sabbioso e ricoperto di sassi minuti.

La porta si aprì con un cigolìo. I due entrarono e ne uscirono dopo qualche minuto. Ma stavolta non erano soli.

Quello che era emerso dal buio di una cella piccola e maleodorante era un uomo che un tempo doveva essere stato alto e ben piantato, ma che adesso era curvo sotto il peso degli anni e degli stenti. Gli avevano messo un sacco sulla testa, come ai falconi per proteggerli dalla luce.

– Toglietegli il cappuccio! – ordinò Hamelqart.

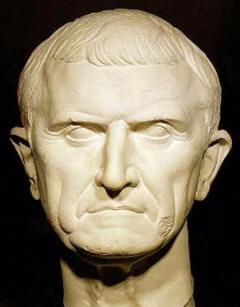

Un soldato sfilò il sacco di cuoio dalla testa del console Marco Attilio Regolo.

Marco Attilio Regolo era nato nel territorio di Sora, probabilmente tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.

La sua famiglia di origine non era di ascendenza patrizia, ma plebea, esattamente come quella dei Deci. La nobiltà fu acquisita da entrambe le famiglie attraverso il cursus honorum e la fedeltà nel servizio prestato, come possiamo evincere dai consolati plurimi di Marco Attilio e di suo figlio, Caio; o, per parlare dei Deci, dai sacrifici devozionali per la salvezza della patria (devotio).

Eletto console per la prima volta nel 267, con Lucio Giulio Libone, Marco Attilio Regolo combatté contro le città greche della Puglia e della Lucania, a seguito della vittoria di Benevento contro Pirro, re dell’Epiro (275 a.C.), e della conquista di Taranto (272 a.C.), sottomettendo buona parte della Puglia e la città di Brindisi.

Console per la seconda volta nel 256 (in qualità di suffectus, cioè “sostituto”, del defunto Quinto Cedicio, morto durante l’anno del suo consolato), prese il comando di una numerosa flotta e di un esercito da sbarco di quattro legioni, e si scontrò con la flotta cartaginese, proveniente da Lilibeo, all’altezza del capo Ecnomo, sulla costa meridionale della Sicilia. Uscì vincitore dalla “più grande battaglia navale dell’antichità”: così la battaglia di Capo Ecnomo fu definita, infatti, dallo storico greco Polibio nelle sue “Storie”.

Ecco cosa dice lo storico greco vicino alla famiglia degli Scipioni:

I Romani “salparono con trecentosessanta navi lunghe coperte e approdarono a Messana (Messina). Salpati da lì, navigavano avendo la Sicilia a destra e, doppiato il Pachino (Capo Passero), si spinsero fino all’Ecnomo, per il fatto che anche l’esercito di terra si trovava in quegli stessi luoghi. I Cartaginesi, salpati con trecentocinquanta navi coperte, si accostarono a Lilibeo (Marsala), e da lì approdarono a Heraclea Minoa”.

Polibio, esperto di arte militare, calcola che ogni nave romana portasse 300 rematori e 120 soldati di marina. Ne deriverebbe quindi una forza navale di circa 140.000 uomini. Con un calcolo analogo i Cartaginesi venivano accreditati di 150.000 uomini. Le cifre di Polibio appaiono decisamente esagerate, ma attestano la sua volontà di attribuire alla battaglia un carattere di assoluta eccezionalità. Le cifre dello storico sono state ridimensionate in età moderna: 230 e 250 navi rispettivamente romane e cartaginesi, da 100.000 a 150.000 gli uomini schierati tra marinai e fanti.

Le perdite per i Romani furono minime, sempre secondo Polibio: 24 navi perse e nessuna prigioniera, mentre i Cartaginesi persero ben 64 navi.

Conquistato così il dominio del mare, Regolo sbarcò in Africa, nella penisola del Capo Ermeo (Capo Bon), prese Clupea (prima Aspis, attuale Kelibia) e da qui proseguì la guerra contro Cartagine. Quando buona parte della flotta e i prigionieri cartaginesi, in autunno, tornarono in Italia, al comando dell’altro console, Lucio Manlio Vulsone Longo, Attilio Regolo rimase in Africa con due legioni, per complessivi 15.000 fanti e 500 cavalieri, e una flotta di 40 navi, come ci informa sempre Polibio. Dopo aver sconfitto i Cartaginesi ad Adys, conquistò anche Tunisi. La guerra pareva vinta, ma Regolo, a cui era stato rinnovato il mandato, fece un errore grave: cercò di imporre ai Cartaginesi, che avevano iniziato le trattative di pace, una resa senza condizioni, esigendo che si rimettessero alla fides romana. I Cartaginesi non accettarono e si prepararono a riprendere la guerra, questa volta con un nuovo comandante, lo spartano Santippo.

Quest’ ultimo aveva notato gli errori fatti durante la battaglia di Adys dai generali cartaginesi e li aveva segnalati al Consiglio supremo, aggiungendo che “i Cartaginesi erano stati battuti non dai Romani, ma da se stessi, a causa dell’inesperienza dei capi.” (Polibio, “Storie”, I, 32)

I maggiorenti cartaginesi lo avevano nominato stratega.

Le sorti della guerra cambiarono radicalmente: l’esercito cartaginese, superiore per cavalleria a quello romano, sconfisse presso Tunisi le legioni romane al comando di Regolo e fece prigioniero il console e altri 500 soldati. Solo 2000 soldati romani poterono rifugiarsi a Clupea. Regolo rimase per 5 anni prigioniero dei Cartaginesi, poi da loro fu inviato a Roma per trattare lo scambio dei prigionieri o la pace. Dovette tuttavia giurare che, se le trattative fossero fallite, egli sarebbe ritornato a Cartagine. Durante il periodo della sua prigionia, il console si era accorto della difficilissima situazione economica attraversata da Cartagine e questo gli aveva dato materia di riflessione. Così, quando arrivò a Roma, tra il 250 e il 249 a.C., e parlò davanti ai senatori, anziché cercare di persuaderli a stipulare la pace con Cartagine, raccontò ciò che aveva visto, perorando la causa della guerra ad oltranza. Sostenne che restituire i prigionieri cartaginesi, giovani e in forze, all’esercito nemico come merce di scambio per la libertà di un vecchio come lui, sarebbe stato un errore imperdonabile.

Così possiamo leggere nelle “Periochae” tratte dai “Libri ab urbe condita” di Tito Livio (XVIII):

“Regulus missus a Carthaginiensibus ad senatum ut de pace et, si eam non posset impetrare, de commutandis captivis ageret, et iureiurando adstrictus, rediturum se Carthaginem, si commutari captivos non placuisset, utrimque negandi auctor senatui fuit, et cum fide custodita reversus esset, supplicio a Carthaginiensibus de eo sumpto periit.”

“Regolo, inviato dai Cartaginesi al senato per trattare la pace e, nel caso in cui non si potesse richiedere, lo scambio dei prigionieri, costretto dal giuramento a ritornare a Cartagine se lo scambio non fosse accettato, persuase il senato a non accettare l’una e l’altra cosa, e, essendo ritornato per mantenere la parola data, fu condannato dai Cartaginesi a morire tra i tormenti.”

Anche Cicerone nel “De officiis” (III, 99), discutendo di cosa sia utile e cosa no, riprende la storia, lontana ormai duecento anni, del console:

“Fu inviato al senato sotto giuramento che sarebbe tornato a Cartagine, se non fossero stati restituiti ai Cartaginesi alcuni nobili prigionieri. Venuto a Roma, egli vedeva l’apparenza dell’utilità, ma, come dichiarano i fatti, la giudicò falsa: e si trattava di restare in patria, in casa propria con la moglie e i figli, conservare il grado della dignità consolare, giudicando la disgrazia patita in guerra come una cosa normale nella fortuna militare. Chi potrebbe affermare che non si tratta di cose utili?”

Invano fu trattenuto dalla moglie e dai figli, tra cui il nuovo console, Gaio, che aveva adesso, assieme al vecchio collega di Marco, Vulsone Longo, l’imperium sull’ esercito. Regolo si comportò da straniero, rifiutando l’abbraccio dei familiari, poiché in lui, prigioniero dei Cartaginesi, non c’era più nulla di romano. Così disse. Alcuni senatori cercarono di persuaderlo a restare a Roma, poiché il ritorno sarebbe equivalso alla morte, ma il console rifiutò.

Fin qui quasi tutti gli storici nel complesso concordano, ma sulle torture inflitte al console romano (e dunque anche sulle cause o con-cause della morte) le opinioni divergono in maniera evidente.

La propaganda romana, sempre abile quando si tratta di costruire leggende che giustifichino le scelte politiche e militari dell’Urbe, ha consegnato al tempo più versioni sulla tragica morte di Regolo: la botte irta di chiodi, in cui il console venne collocato e fatto rotolare giù per un pendio, il lento avvelenamento- per dargli il tempo di tornare a Roma e perorare la causa della pace o dello scambio-, la cucitura delle palpebre con conseguente abbacinamento e la crocifissione.

Aulio Gellio nelle sue “Noctes Atticae” (VII, 4), riferendosi alla sua fonte principale, il console Publio Sempronio Tuditano, afferma:

“Tuditanus autem somno diu prohibitum atque ita vita privatum refert, idque ubi Romae cognitum est, nobilissimos Poenorum captivos liberis Reguli a senatu deditos et ab his in armario muricibus praefixo destitutos eademque insomnia cruciatos interisse”.

“Tuditano inoltre riferisce che fu tenuto a lungo sveglio e privato così della vita, e che quando ciò fu risaputo a Roma, i più nobili prigionieri dei Punici furono consegnati dal Senato ai figli di Regolo, furono da essi chiusi in un armadio munito di punte e uccisi torturati dalla stessa insonnia.”

Aulo Gellio riporta anche la versione di Tuberone, giurista e annalista del I secolo a.C. (“Notti attiche”, VII, 2-3):

“Tuberone nelle Storie dice che lo stesso Regolo tornò a Cartagine e fu torturato dai Punici con nuovi generi di metodi: “Lo chiudevano – dice- in buie e profonde prigioni e a lungo dopo, quando era apparso un sole molto forte, subito era portato via, lo trattenevano messo davanti ai raggi del sole e lo costringevano a volgere gli occhi verso il cielo e, affinchè non potesse chiudere anche le sue palpebre, le cucivano rivolte in alto e in basso”.

L’ abbacinamento veniva effettuato tramite il taglio delle palpebre o l’accostamento agli occhi, tenuti forzosamente aperti, di un oggetto (un bacino di rame o altro) rovente, che prosciugava la cornea e accecato la vittima. La tortura è di origine cartaginese, ma fu assunta successivamente come strumento punitivo anche dal mondo bizantino: ricordiamo, ad esempio, l’imperatrice Irene che fece accecare suo figlio, Costantino VI, per usurpargli il trono. Anche Federico II di Svevia, grande estimatore delle usanze orientali, fece accecare Pier delle Vigne, ritenuto un traditore, con un chiodo rovente conficcato nell’occhio.

Il taglio o la cucitura delle palpebre permetteva, invece, la continua apertura degli occhi: pertanto il condannato non poteva dormire e, se portato all’ aperto dopo una lunga permanenza al buio, perdeva la vista. Dopo l’abbacinamento, a Regolo sarebbe stata inferta la tortura della botte irta di chiodi, fatta rotolare da un pendio.

Più interessante, semmai, è la versione relativa alla morte per crocifissione.

Seneca nelle Epistulae morales ad Lucilium (XII) afferma:

“Singula vicere iam multi: ignem Mucius, crucem Regulus, venenum Socrates”.

“Tanti uomini nel passato vinsero singoli mali: Muzio il fuoco, Regolo la croce, Socrate il veleno”.

Lucio Anneo Floro nel suo “Compendio di storia romana” (I, 18) conferma:

“Sed nec illo voluntario ad hostis suos reditu nec ultimo sive carceris seu crucis supplicio deformata maiestas, immo his omnibus admirabilior. Quid aliud quam victor de victoribus atque etiam, quia Carthago non cesserat, de fortuna triumphavit? Populus autem Romanus multo acrior intentiorque pro ultione Reguli quam pro victoria fuit.”

“Ma la sua onorabilità non subì alcun detrimento né per quel suo volontario ritorno dai nemici, né per il supplizio della crocifissione, anzi fu ancora più ammirevole per tutto questo. Cos’altro si può dire dire di uno che, da vincitore, trionfò sui vincitori e, poiché Cartagine non era stata abbattuta, anche sulla fortuna? Però il popolo romano fu ancora più spietato e accanito per la vendetta di Regolo che per la vittoria.”

Tertulliano fa di Regolo un martire pagano, ergendolo a simbolo di forza d’animo contro la crudeltà della pena inferta, quella della croce. Tuttavia, come si è notato, qui finiscono le allusioni alla crocifissione, visto che Aulo Gellio (e le sue fonti Tuberone e Tuditano), Cicerone e persino Orazio non ne parlano, scegliendo o la vaghezza (Orazio) o il veleno a lento rilascio o l’abbacinamento.

Se Aulo Gellio (e Tuditano ancor prima) consegnano alla tradizione la versione della vendetta ordita ai danni dei prigionieri cartaginesi, Diodoro Siculo si spinge anche oltre.

Nella sua “Bibliotheca historica” (XXIV, 12) lo storico afferma che la vedova di Regolo, pensando che il marito fosse morto “per mancanza di cure” (δι’ ἀμέλειαν), e quindi non per torture, avrebbe lasciato senza cibo in una ristretta cella due nobili prigionieri cartaginesi a lei affidati, cioè Amilcare e Bodostare. Il secondo morì “di tristezza e di fame”, poiché la vedova e i figli del console privarono i prigionieri di cibo e acqua per cinque giorni. Sopravvisse Amilcare, che pregò a lungo la donna affinché smettesse di torturarlo, ma le sue suppliche non sortirono alcun effetto. Anzi, per punirlo ulteriormente, al prigioniero superstite veniva somministrato quel tanto di cibo che gli servisse a prendere coscienza ulteriore del suo stato. Non solo: il corpo di Amilcare venne legato al cadavere del suo compagno, che stava pian piano decomponendosi. La notizia delle torture inflitte ai due cartaginesi arrivò ai tribuni della plebe tramite alcune persone estranee alla casata degli Attili, informate dai servi della casa. “Poco mancò”, afferma sempre Diodoro, “che non fossero condannati alla pena capitale per avere disonorato con la loro ferocia il nome romano”.

La disumana tortura fu un caso unico della storia romana, anche se viene citata da Virgilio e da Valerio Massimo: l’uno ne attribuisce l’invenzione a Mezenzio, re etrusco di Caere, l’altro ai pirati etruschi, considerati dallo storico non meno feroci di altri popoli “nell’escogitare la pena”.

Così Virgilio (Eneide, l. VIII, 687-691):

“…che persino i morti ai vivi congiungeva,

e mani a mani e bocca a bocca unite e di putredine

insiem colanti, in tal mostruoso abbraccio

li faceva morir di lunga morte”.

Valerio Massimo ricava la notizia della tortura etrusca verosimilmente dall’ “Hortensius” ciceroniano, in cui l’Arpinate cita un testo oggi perduto di Aristotele, mettendo a raffronto il composto di corpo e anima con la tortura praticata dai pirati etruschi, e sostenendo che noi siamo puniti come quelli che un tempo cadevano nelle loro mani ed erano uccisi con efferata crudeltà. I corpi dei vivi, infatti, erano legati nel modo più esatto possibile ai cadaveri. Allo stesso modo la nostra anima è legata insieme al nostro corpo come il vivente fissato sul morto, in una sorta di efferato “sposalizio”, bocca con bocca, occhio con occhio, membro con membro.

Ma, al di là della riflessione filosofica, resta il dato oggettivo: quello di una tortura di origine probabilmente etrusca di cui non si perderà il ricordo neanche nel Medioevo.

La notizia della morte di Bodostare (le cui ceneri furono significativamente inviate dal figlio di Regolo, Caio, a Cartagine) e delle torture inflitte ai due prigionieri avrebbe gettato un’ombra sinistra sulla potenza romana, se non fosse stata “giustificata” da precedenti torture inflitte al console Marco Attilio Regolo. Sarebbe stato incongruente, infatti, l’intervento dei tribuni della plebe se la famiglia degli Attili avesse solo esercitato la vendetta sui due prigionieri. A ciò possiamo aggiungere che Polibio non accenna alla tragica fine del console, mentre si sofferma abbondantemente sulla disfatta di Regolo a Tunisi (I, 35). Pare trattarsi di una prova, sia pure indiretta e scaturita dal silenzio dello storico, del fatto che Regolo non morì tra le torture come la propaganda ci ha sempre raccontato.

Appare di tutta evidenza, dunque, che la “versione” della storia, fornitaci dalla storiografia romana, inneggiante alla fierezza e al coraggio del console nell’ affrontare i peggiori tormenti, sia stata inventata per nascondere l’ atto di crudeltà- quello senza dubbio veritiero- della vedova e dei figli.