Entrando in un museo raramente ci capita di immaginarlo oltre i limiti delle mura che ne delimitano gli spazi e ancor meno ci capita di pensare alla sua storia, rapiti da quella che le collezioni esposte raccontano.

Eppure i musei hanno una data di nascita, uno sviluppo, vivono la loro fase adulta e – non di rado – diventano protagonisti di una rinascita che ne garantisce l’immortalità.

E poi ci sono le persone. Quelle che il museo lo hanno fortemente voluto e tenuto a battesimo e quelle che ne hanno agevolato lo sviluppo nel tempo grazie alle loro proficue attività, sia accademiche che politiche.

Chi ha visitato in questo periodo il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, percorrendo l’Emiciclo Castellani ed entrando nella Sala dei Sette Colli, avrà notato una piccola mostra dedicata ad una persona speciale, annuncio delle celebrazioni che le verranno dedicate ad ottobre del prossimo anno, nel centenario della sua morte: Felice Barnabei.

Classe 1845, teramano di Castelli, una delle “Città della Ceramica” descritte nella guida del Touring Club, Felice Barnabei nasce in una storica famiglia di ceramisti dedita alla realizzazione di maioliche artistiche da molto tempo. Nella sua generazione viene riposta la speranza di una rinascita di questa particolare e preziosa industria nella città di Castelli, ormai in crisi da anni, sperando negli effetti benefici che le vicende legate all’Unità d’Italia avrebbero dovuto portare. Speranze disattese, e ce ne dispiace, ma che hanno consentito al Barnabei di dare un respiro più ampio ai suoi interessi e ai suoi studi, affiancando alle funzioni di archeologo un’attività politica di grande spessore, verso le quali tutti noi oggi siamo debitori.

Il suo percorso di studi lo porta a viaggiare tra Firenze, Napoli e poi il viaggio a Londra e Parigi dove il giovane abruzzese prende consapevolezza delle difficoltà legate ad una palingenesi delle industrie ceramiche nel Regno d’Italia e lo fa con una lucidità che sorprende:

“Di Sèvres io non ti parlo, le cui produzioni fanno stupire. E tutte queste meraviglie vengono dai grandi stabilimenti fondati a forza di milioni e milioni! E che potremo far noi, poveri sventurati, non dirò senza milioni, ma senza un’idea di ferrovia, senza mezzi di traporto, senza macchine, senza nulla e superbi, poi, perché involti nella più schifosa ignoranza? Bisogna vedere un po’ di mondo, conoscere poscia noi stessi e sentire compassione e vergogna del nostro misero stato”. Da una lettera inviata ad un amico da Londra nel 1862 (Barnabei-Delpino 1991).

A Parigi ha modo di vedere l’intero Museo Campana, “barbaramente venduto” dal “governo dei preti”, nell’esposizione voluta da Napoleone III al Palais de l’Industrie con un enorme successo di pubblico e critica, sentendosi “…opprimere da rabbia e insieme da dispetto”. E forse è al termine di questo Gran Tour al contrario che Felice Barnabei decide di entrare alla Scuola Normale Superiore di Pisa, come annunciato in una lettera al padre, indirizzando i propri studi verso l’archeologia e la filologia e laureandosi in Lettere con una tesi sulle forme delle ceramiche greche.

Un’eredità, quella delle ceramiche, di cui evidentemente non riesce a liberarsi: già docente a Napoli di latino e greco, presta la sua opera di ceramografo e ceramista nel laboratorio allestito in città dal notissimo collezionista e mercante d’arte Alessandro Castellani.

Nel 1875 la svolta decisiva. Il grande archeologo Giuseppe Fiorelli lo chiama a Roma presso la Direzione centrale per i Musei e gli Scavi di Antichità, un ufficio appena creato dal Ministero della Pubblica Istruzione con competenze specifiche in ambito archeologico, e da questo momento l’operato di Felice Barnabei si estende beneficamente a tutta la Penisola.

Vi sarà modo il prossimo anno, durante le celebrazioni a lui dedicate, di delineare con precisione in quanti e quali ambiti l’azione di Barnabei è stata efficace, ma una conseguenza diretta del suo operato è evidente: il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

In questo gioiello rinascimentale voluto da papa Giulio III, vengono collocati ed esposti temporaneamente i reperti provenienti da Falerii, oggi Civita Castellana, città dei Falisci, grazie agli scavi in corso dagli anni ’80 del Ottocento.

La quasi contemporanea nascita del Museo Nazionale Romano ingloba Villa Giulia in un progetto più ampio che prevede un’ulteriore sede, i grandi ambienti delle Terme di Diocleziano, ed una suddivisione dei reperti in base al loro luogo di provenienza: quelli extraurbani continuano ad affluire a Villa Giulia e quelli urbani vengono inviati alle Terme di Diocleziano. Siamo così al 1899, anno in cui nasce ufficialmente il Museo dedicato alle civiltà sorte nel Lazio e nelle regioni vicine, prima della conquista romana.

Gli imponenti scavi della seconda metà del Novecento condotti nel Lazio, in Toscana e nell’Umbria, hanno prodotto una notevole quantità di reperti afferenti alla civiltà etrusca, caratterizzando in tal senso le collezioni del Museo di Villa Giulia e la sua denominazione definitiva.

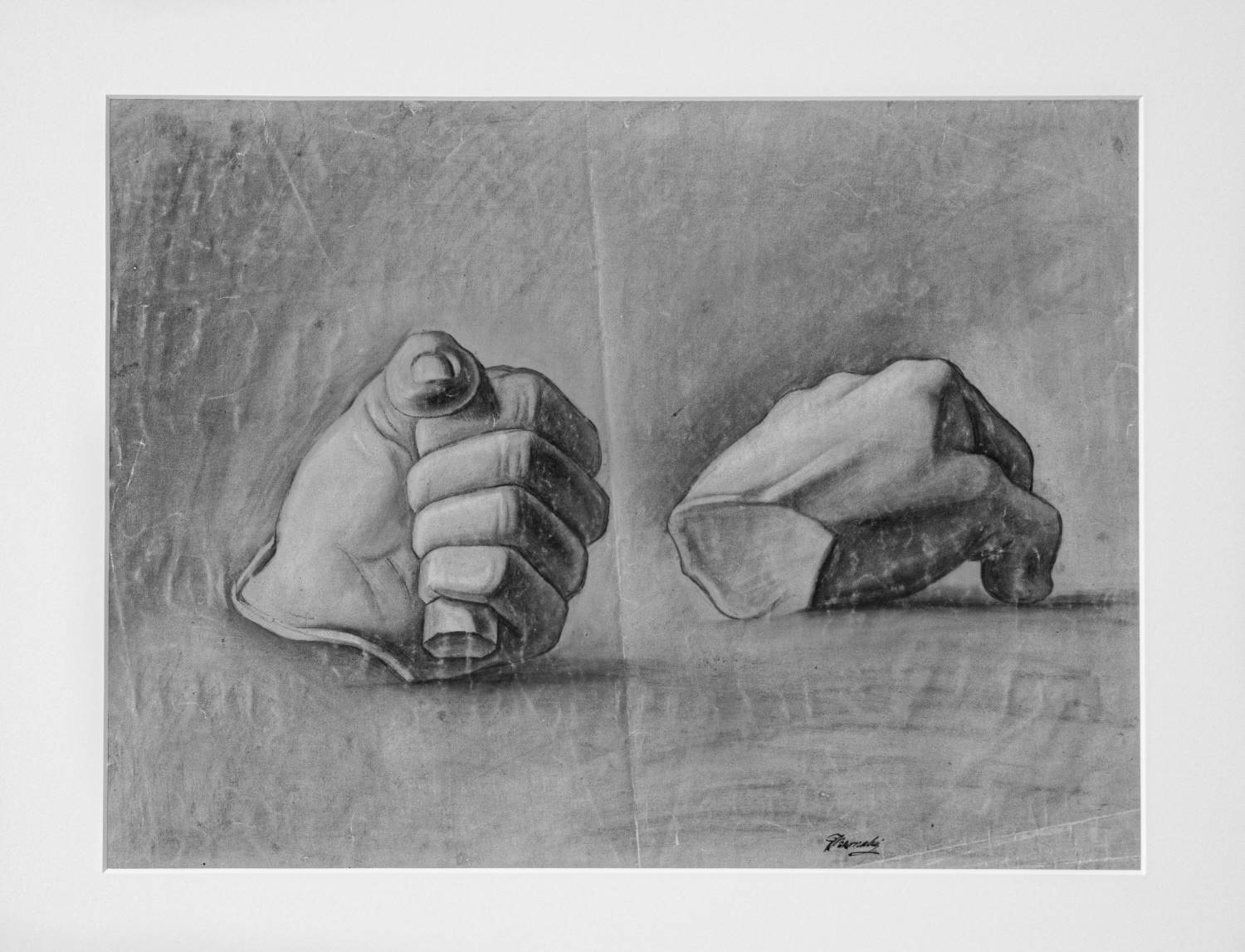

In questo spazio dedicato all’archeologo e politico abruzzese (ricoprì la carica di deputato per 5 legislature) si dà un cenno dell’uomo Felice Barnabei, “gocce di memorie” per l’appunto, che si possono rintracciare nei tratti dei suoi disegni eseguiti durante le esercitazioni di anatomia, ritrovati nel 2018 nella soffitta di Palazzo Fuschi a Castelli e restaurati da Barbara Costantini.

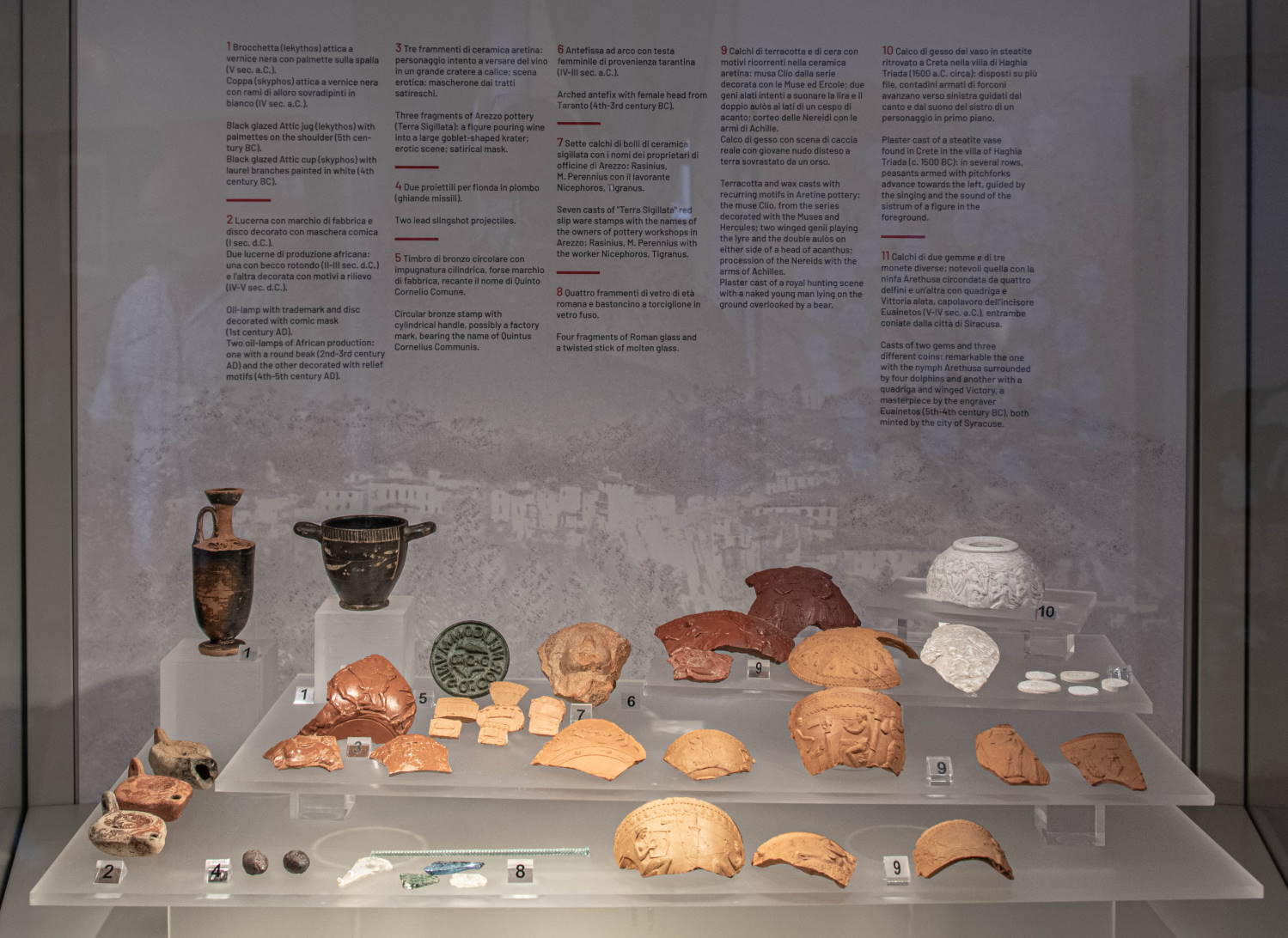

Memorie che si fanno intime in alcune foto di famiglia esposte, assieme ad una scelta di reperti archeologici e riproduzioni moderne che gli sono appartenuti e che adesso fanno parte, insieme al suo intero vissuto, del patrimonio culturale a disposizione di tutti noi.

Un grazie a Maria Paola Guidobaldi che ha curato l’esposizione, a Miriam Lamonaca e Irene Cristofani che hanno restaurato i reperti archeologici e agli eredi di Felice Barnabei per averci donato un pezzo importante della loro storia.