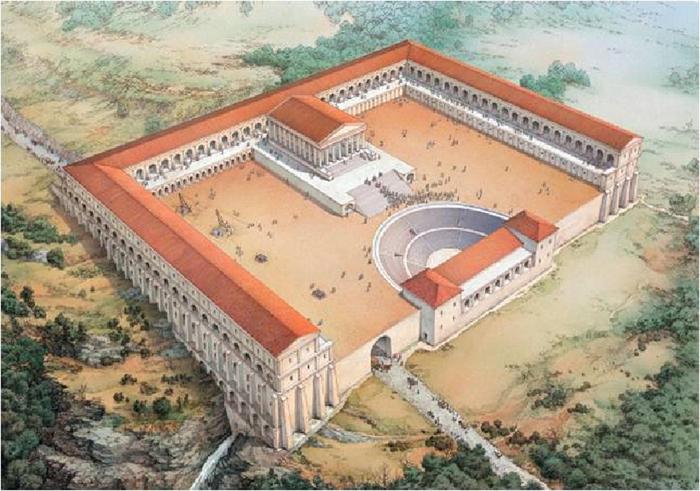

È probabile che l’origine dei giochi gladiatori derivi dal mondo etrusco e che la diffusione a Roma sia passata attraverso la mediazione della Campania, dove, durante il periodo sannita, venivano celebrati giochi cruenti in onore dei defunti, come illustrano molte pitture osche di ambito funerario. È proprio in Campania, inoltre, che è maggiormente diffusa la concentrazione di edifici per lo svolgimento di tali spettacoli, con caratteristiche architettoniche già ben definite sin dall’età repubblicana. Nei maggiori anfiteatri campani, come quelli di Capua e Avella, gli scavi archeologici hanno riscontrato addirittura fasi costruttive anteriori all’età sillana, periodo al quale si data l’anfiteatro oggi ritenuto più antico a noi pervenuto, ovvero quello di Pompei.

Questa scuola, passata successivamente sotto l’amministrazione imperiale, cambierà il nome con Nerone, in ludus Neronianus, e avrà sempre un ruolo di rilievo tra le compagnie di gladiatori di tutto l’Impero. A Pompei, come in qualsiasi altra città dotata di un anfiteatro, la popolazione nutriva un vero e proprio spasimo per i giochi, per i gladiatori e per gli spettacoli più cruenti. Una vasta documentazione epigrafica che ci è pervenuta, non manca di graffiti riguardanti il tifo per uno o per l’altro campione, ma anche apprezzamenti femminili sulla fisicità. Il ritrovamento sempre a Pompei nella Caserma dei gladiatori di un corpo di donna ingioiellato, vittima dell’eruzione, ha ben alimentato la letteratura di storie romantiche tra ricche matrone e gladiatori.

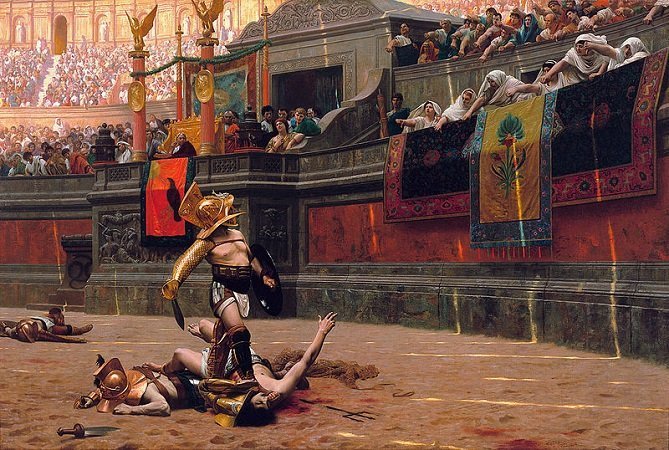

I ludi gladiatoria furono certamente lo spettacolo più cruento che l’antichità ci abbia fatto conoscere, ma, contrariamente a quanto si crede, non era finalizzato alla morte, anche perché allenare un gladiatore doveva costare non poco ad un imprenditore. La morte poteva sopraggiungere in due modi: o durante il combattimento nell’arena o nel caso che l’editor o il pubblico si rifiutasse di concedere la grazia al gladiatore perdente; questa era un’accezione e accadeva solo se il gladiatore non aveva combattuto abbastanza da far divertire gli spettatori o si era mostrato meschino e vile. Sempre attraverso i graffiti pompeiani, è stata permessa una verifica degli esiti dei combattimenti: con la lettera V si indicava la vittoria, con la lettera M la sconfitta con grazia ricevuta, con la P la morte. Dai resoconti risulta che tra tutti i combattimenti attestati, trentadue, quasi tutti gli sconfitti vennero graziati (missus est) e che i morti furono solo sei. Oltre ai graffiti, Pompei, ci restituisce anche gli edicta munerum, cioè i programmi che annunciavano gli spettacoli previsti nell’Anfiteatro. Come i manifesti elettorali, questi venivano dipinti sui muri delle case o delle taverne, e i più numerosi si trovano sulla via principale della città, Via dell’Abbondanza. I manifesti erano strutturati in maniera tale che comparisse il nome dell’editor muneris, il numero delle coppie di gladiatori che si esibivano, questo variava da dieci a quarantanove con una prevalenza di coppie da venti, probabilmente numero standard per questo genere di combattimenti. A volte era motivata anche l’occasione per cui lo spettacolo si svolgeva, come inaugurazione di un edificio importante, oppure semplicemente pro salute imperatoris, in onore dell’imperatore, e venivano elencati anche i comfort offerti agli spettatori come la presenza del velarium che in estate spesso evitava svenimenti ed insolazioni.

Nell’Anfiteatro di Pompei, inoltre, gli spettacoli con animali si dovevano limitare ad esemplari di fauna locale, come l’orso contro il quale combatté Felice; leoni, pantere,elefanti, e ogni altro animale esotico pericoloso erano riservati ad arene più importanti tanto più che l’anfiteatro pompeiano aveva un parapetto di protezione dell’arena di solo 2.18 metri, troppo pochi per un’adeguata frenata dello slancio delle belve.

Quella da frenare era invece la passione per questi spettacoli che nel 59 d.C. portò ad una rissa epocale a Pompei, tanto da essere raccontata da Tacito nei suoi Annales (Ann., XIV,17) e di cui abbiamo quasi un’immagine fotografica in un affresco esposto oggi al Museo Archeologico di Napoli. Durante uno spettacolo di gladiatori ,organizzato da Livineio Regolo su iniziativa del senato, scoppiò una rissa tra pompeiani e nocerini; prima – scrive Tacito- “come capita spesso nelle piccole città, gli spettatori si derisero a vicenda scagliandosi insulti e volgarità; poi passarono alle pietre e infine alle armi. I tifosi di Pompei, più numerosi dato che lo spettacolo si teneva in casa loro, ebbero la meglio. Molti tifosi di Nocera furono riportati a casa pieni di ferite e molti piansero la morte di un figlio o un genitore”. La rissa, però, differentemente da quanto riportato da Tacito che parla di oppidania lascivia, sembra essere scoppiata per un malcontento dei pompeiani per la deduzione della colonia di Nocera da parte di Nerone e la conseguente distribuzione dei territori di Stabiae alla nuova città, su cui Pompei da tempo sperava di mettere mani. A diffondere il malumore Livineio Regolo che, attraverso questi giochi, intendeva fomentare la massa e portare la questione a Roma. Ovviamente tutto questo non avvenne e per la gravità dell’accaduto, la sola cosa che riuscì a Pompei, fu la squalifica dell’anfiteatro per 10 anni e l’esilio per coloro che avevano capeggiato i disordini.