A Saqqara scoperto un laboratorio per l’imbalsamazione e circa 35 mummie

Circa 35 mummie, 5 sarcofagi 4 dei quali ancora sigillati, oli per la mummificazione conservati in vasi che riportano inscritti i nomi delle sostanze ivi contenute, una maschera in argento dorato (la prima ad essere scoperta in una tomba privata dell’antico Egitto dal 1939) e molto altro è ciò che stato scoperto a sud della piramide di Unas, nella necropoli di Saqqara. La notizia della scoperta di oggetti per l’imbalsamazione e di un numero considerevole di mummie era già trapelata i giorni scorsi mettendo in fermento media e appassionati dell’antico Egitto, ma con la conferenza stampa internazionale rilasciata dal Ministero delle Antichità egiziano ora ne sono emersi i dettagli. Scopriamoli in questo nuovo articolo.

A Stabiae una nuova campagna di scavi condotta dal Museo Ermitage

Nel complesso archeologico di Villa Arianna a Stabiae continua, per il nono anno consecutivo, il progetto di scavo e restauro condotto dal Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo sotto la direzione scientifica del Parco Archeologico di Pompei e con il coordinamento della Fondazione RAS (Restoring Ancient Stabiae)

Gli Annali di Sennacherib dal Prisma di Chicago

Sennacherib(705-681) salì sul trono d’Assiria, succedendo al padre Sargon II (721-705), il dodicesimo

giorno del mese di Ab (luglio-agosto) del 705 a.C.

Fu un re guerriero e due prismi d’argilla contengono la descrizione delle otto spedizioni condotte dal sovrano

assiro durante il suo regno: il Prisma Taylor, datato al 691 a.C. (eponimato di Bēl-Emuranni), e il Prisma di

Chicago, del 689 (eponimato di Gakhilu).

Il testo qui considerato è quello del Prisma di Chicago, conservato presso l’Oriental Institute di Chicago,

Illinois (il Prisma Taylor è conservato al British Museum).

I DUE RACCONTI DEMOTICI DI SETNE-KHAMUAS

Khamuas “Colui che sorge in Tebe” era il quarto figlio di Ramesse II, il secondo avuto dalla regina Isinofre. Il

più noto dei figli del grande Faraone, non riuscì a succedere sul trono al longevo padre, ma seppe comunque

guadagnarsi gloria futura per la sua opera nel restauro degli antichi monumenti (si veda, per esempio,

l’iscrizione da lui lasciata sul rivestimento esterno della piramide di Unis).

Molti secoli dopo la sua morte, sotto il nome di Setne (derivato da corruzione del suo titolo sm, poi stm, portato

quale sommo sacerdote di Ptah a Menfi), Khamuas divenne il protagonista di due racconti demotici, noti come

Setne I (o Il libro magico di Naneferkaptah) e Setne II (o I prodigi di magia del piccolo Siosiri), conservatici

rispettivamente su un papiro del III secolo a.C., quindi di epoca tolemaica, proveniente da Tebe e ora conservato

al Museo del Cairo (n° 30646), e su un papiro del British Museum, del II secolo d.C., in epoca romana (D.C.

IV).

Al termine del lavoro filologico un'appendice di Andrea Rubiola arricchisce questo Speciale di MediterraneoAntico.

Museo Regionale di Messina: un ponte verso l’antichità

La visita al Museo regionale di Messina (MuMe) rappresenta una seducente immersione nella cultura mediterranea di un tempo. Fulcro economico, politico e storico, la città dello Stretto riporta i segni della ricchezza che nei secoli l’hanno qualificata ed il museo regionale ne è la testimonianza. Dopo decenni di attesa, da circa un anno è stato finalmente valorizzato mediante i nuovi locali appositamente realizzati.

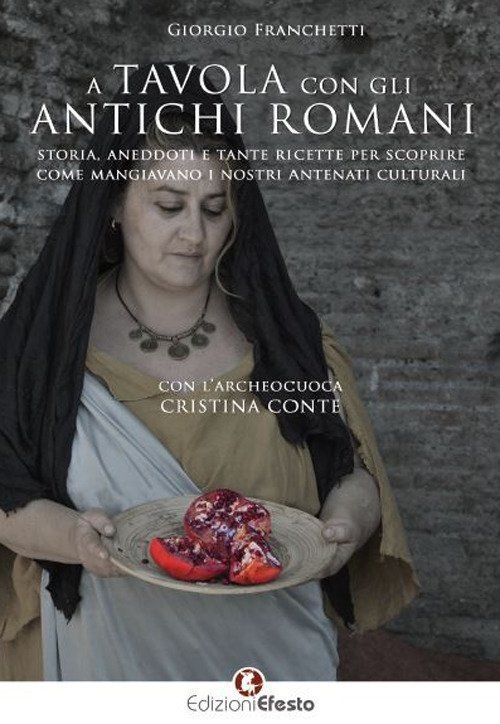

A Tavola con gli Antichi Romani

Già storiografi e grandi personaggi del passato ci hanno lasciato una notevole quantità di indicazioni riguardo il cibo, che messe in relazione con gli scavi archeologici hanno fornito agli studiosi in quadro davvero interessante.