La lingua meroitica

La scrittura meroitica fu un sistema ideato, partendo dai geroglifici, nel IV/III secolo a.C. per scrivere la lingua locale parlata in Alta Nubia. Questa nuova scrittura fu identificata dai primi viaggiatori europei che nel XIX secolo percorsero il regno Kushita, ma fu decifrata, purtroppo solo parzialmente, nel 1910. Ci racconta tutto Mario Lauro in questo interessante articolo. Buona lettura!

Continua la pubblicazione di M. Chioffi e G. Rigamonti dei “decreti...

Chioffi, G. Rigamonti, Antico Regno, “I Decreti Reali”, Decreto dell’Horo Netjerybau (Copto I), 2 Voll., Editrice La Mandragora, 2021, 2022.

Gli autori dei due succitati...

I DUE RACCONTI DEMOTICI DI SETNE-KHAMUAS

Khamuas “Colui che sorge in Tebe” era il quarto figlio di Ramesse II, il secondo avuto dalla regina Isinofre. Il

più noto dei figli del grande Faraone, non riuscì a succedere sul trono al longevo padre, ma seppe comunque

guadagnarsi gloria futura per la sua opera nel restauro degli antichi monumenti (si veda, per esempio,

l’iscrizione da lui lasciata sul rivestimento esterno della piramide di Unis).

Molti secoli dopo la sua morte, sotto il nome di Setne (derivato da corruzione del suo titolo sm, poi stm, portato

quale sommo sacerdote di Ptah a Menfi), Khamuas divenne il protagonista di due racconti demotici, noti come

Setne I (o Il libro magico di Naneferkaptah) e Setne II (o I prodigi di magia del piccolo Siosiri), conservatici

rispettivamente su un papiro del III secolo a.C., quindi di epoca tolemaica, proveniente da Tebe e ora conservato

al Museo del Cairo (n° 30646), e su un papiro del British Museum, del II secolo d.C., in epoca romana (D.C.

IV).

Al termine del lavoro filologico un'appendice di Andrea Rubiola arricchisce questo Speciale di MediterraneoAntico.

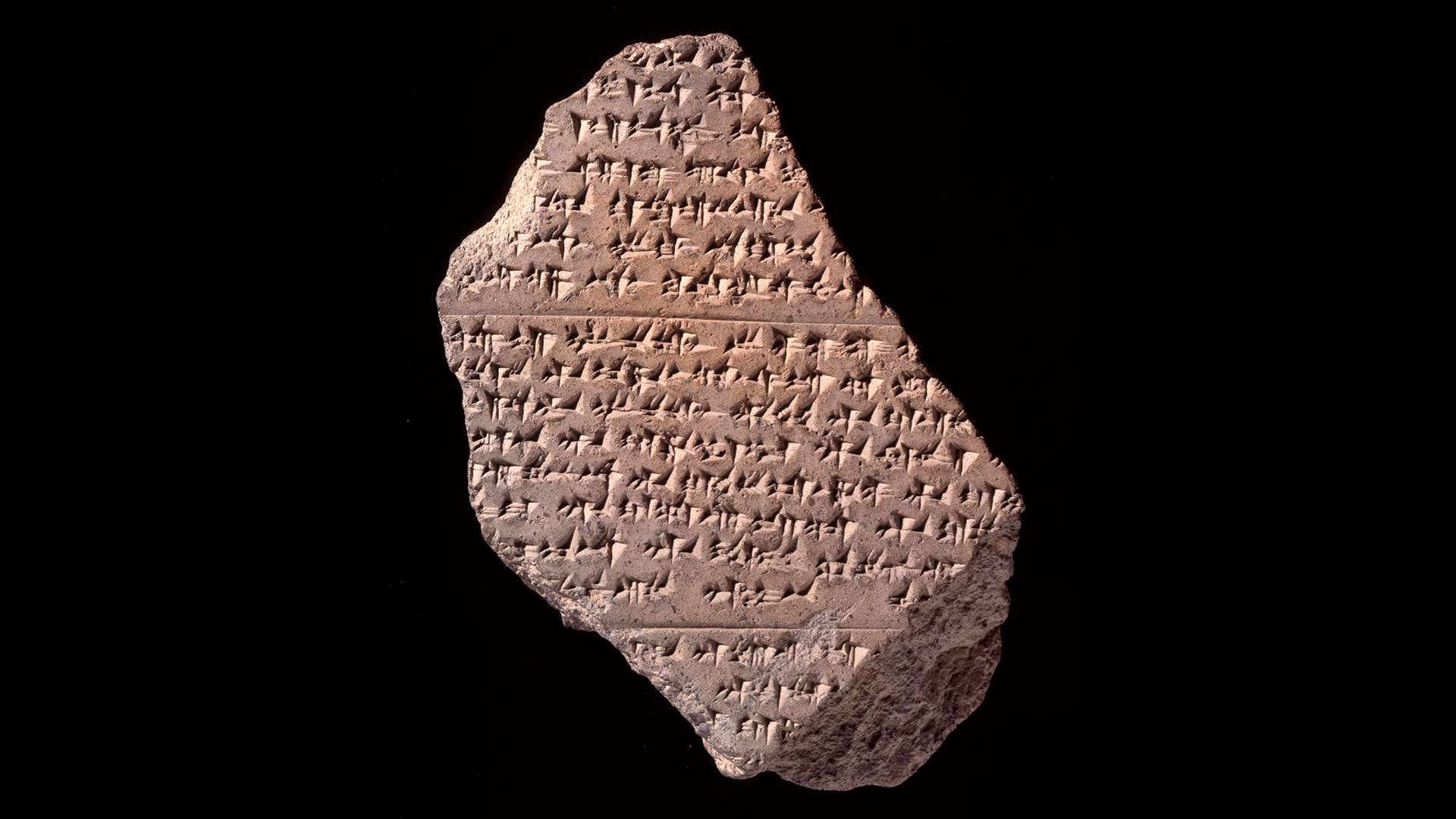

Un bacio per sempre: la più antica immagine di un bacio...

Ci sono comportamenti e attività talmente connaturati alla natura dell’essere umano, da apparire assolutamente naturali e “senza tempo”. La scienza, tuttavia, applica il suo...

Il mistero della lingua dimenticata dalla capitale ittita

Oltre 3500 anni fa, nel cuore della penisola anatolica (attuale Turchia), nasceva e rapidamente di espandeva a macchia d’olio uno dei più grandi regni...

AI tenta di svelare antico mistero assiro

Si è tenuto nelle giornate di ieri e avant'ieri, 26-27 aprile, un convegno presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dedicato alla prassi della produzione...