© Metropolitan Museum of Art

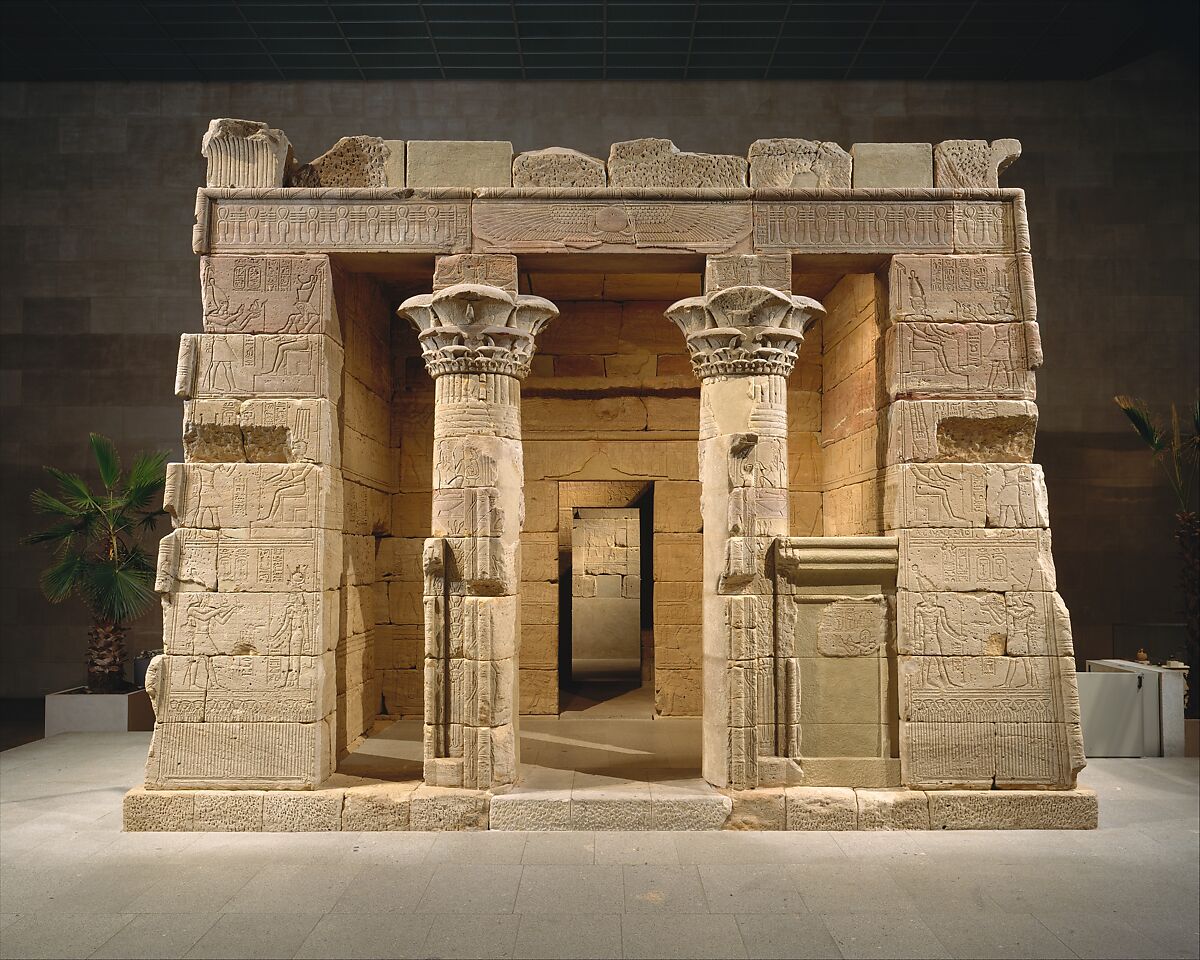

Al Metropolitan Museum of Art di New York si celebra il 50° anniversario della donazione del tempio nubiano di Dendur agli Stati Uniti. Era il 28 aprile 1967 quando, al presidente L. B. Johnson, l’Egitto donò il tempio come ringraziamento per l’aiuto che gli Stati Uniti diedero al Paese per salvare i templi della Nubia che, diversamente, sarebbero stati sommersi per la realizzazione della diga di Aswan. Il 27 settembre 1978 venne aperta al pubblico l’Ala Sackler del MET: il tempio di Dendur poteva ora essere ammirato.

In occasione di questo importante anniversario, i curatori e gli assistenti curatori dei dipartimenti di Egyptian Art e Objects Conservation hanno preparato diversi dossier in cui si racconta del tempio di Dendur, del suo spostamento a New York; della sua architettura, decorazione, rituali; delle sue prime rappresentazioni ad opera dei viaggiatori europei, tra i quali Amelia B. Edwards, Frederick Lewis Norden, David Roberts e Félix Teynard (a quest’ultimo si deve la prima fotografia del tempio); dei lavori di manutenzione e conservazione, degli eventi culturali ed esibizioni, nonché dei contenuti digitali che permettono a tutti la fruizione di questo patrimonio.

Nel 1954, sotto la guida di Nasser, l’Egitto avviò il progetto della grande diga di Assuan che avrebbe inondato gran parte della regione nubiana, ricca di monumenti. La consapevolezza della minaccia per questo patrimonio storico mobilitò l’intera comunità internazionale, con l’UNESCO a guidare gli sforzi di conservazione. Nel gennaio del 1955, il Dipartimento delle Antichità egiziane inviò una missione di esperti in Nubia, mentre Christiane Desroches Noblecourt creò il Centro di Documentazione per la Storia dell’Arte e della Civiltà Egizia. Furono spostati più di venti templi, tra cui i noti Philae e Abu Simbel. Quattro templi, Dendur, Ellesija, Debod e Taffa, lasciarono il Paese e furono donati a Stati Uniti (Metropolitan Museum of Art), Torino (Museo Egizio), Madrid e Leida (Rijksmuseum van Oudheden) come ringraziamento per essersi prodigati con lavoro e dedizione in questa fondamentale occasione. I lavori per la diga iniziarono nel 1960 e furono completati nel 1970: il lago artificiale Nasser aveva sommerso più di 2000 mq di territorio, facendo scomparire altri siti archeologici che non era stato possibile salvare.

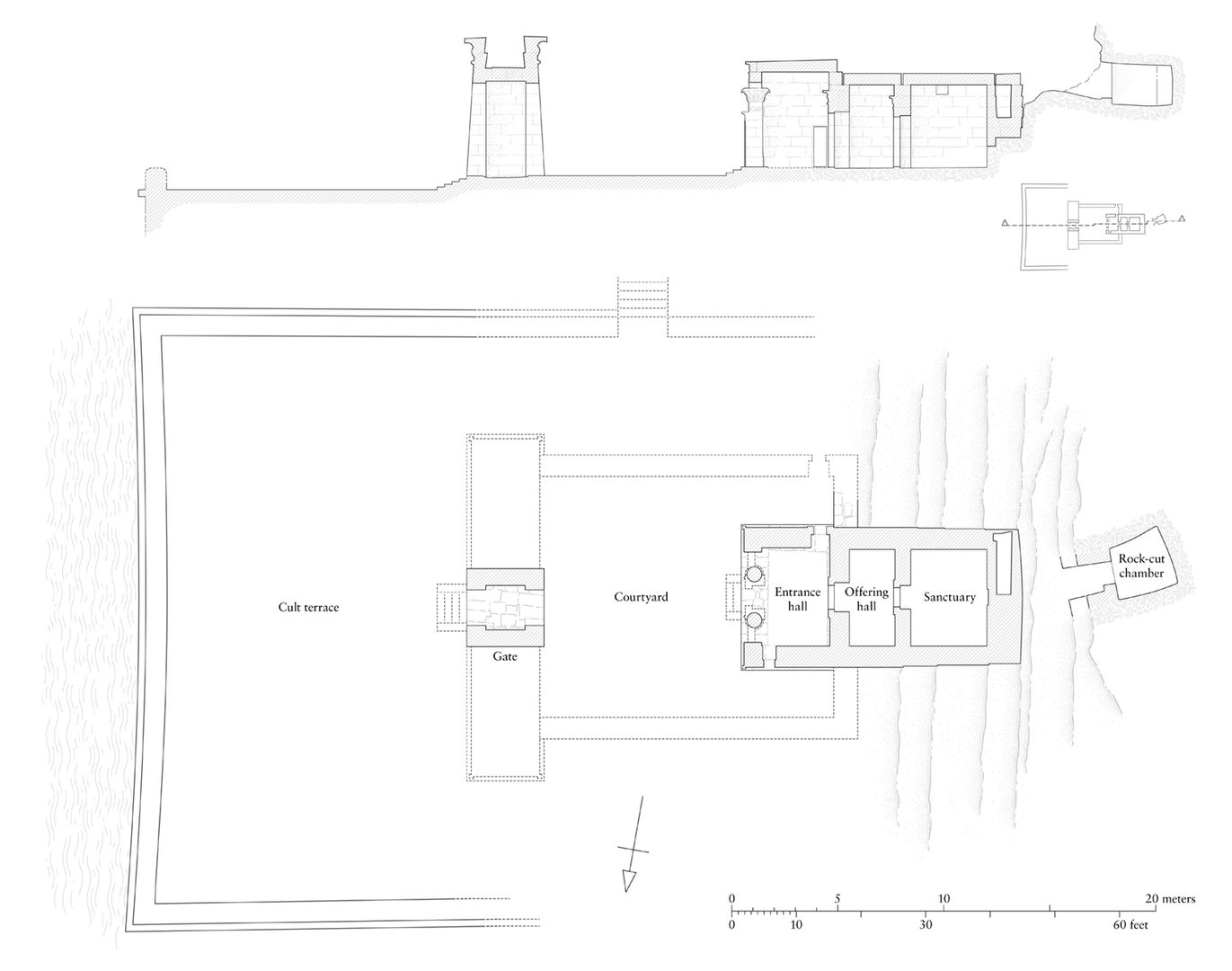

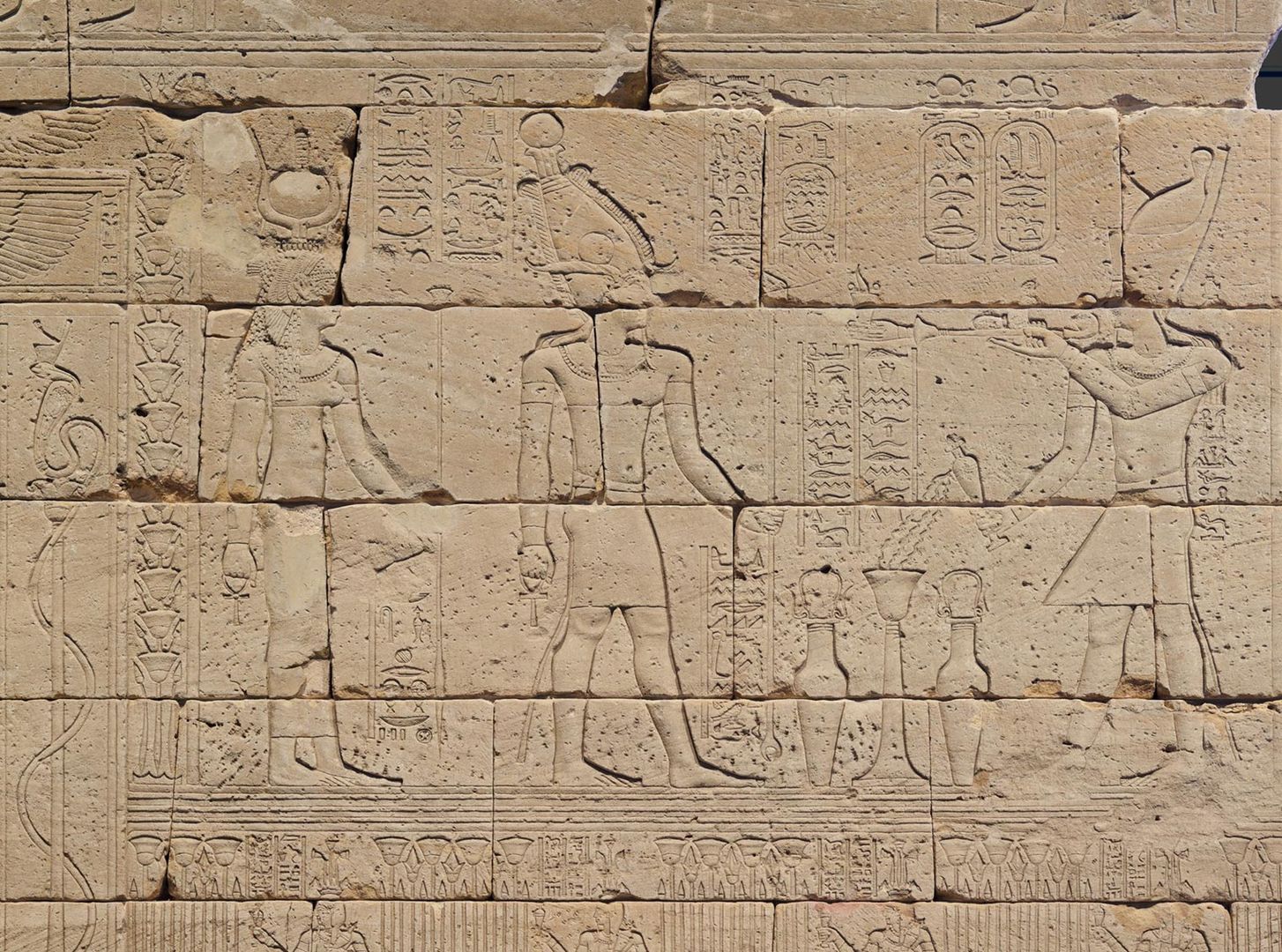

Il Tempio di Dendur fu voluto dall’imperatore Augusto, intono al 15 a.C., il quale scelse quest’area poiché già considerata sacra dai Nubiani. Era una zona sotto l’influenza del tempio di Philae, dedicato ad Iside, e sulla quale doveva sorgere un culto per i fratelli Pedesi e Pihor, figli del capo Medjay Kuper, annegati nel Nilo e poi divinizzati. Quello di Dendur è un tempio di dimensioni contenute, di epoca romana ma di tipologia architettonica egizia. La sua struttura comprende un pronaos con colonne separate da pareti divisorie (di cui ne resta una sola) e due stanze ampie. Costruito in arenaria nubiana, il tempio misura circa 13 metri di lunghezza, 6,5 metri di larghezza e 5 metri di altezza.

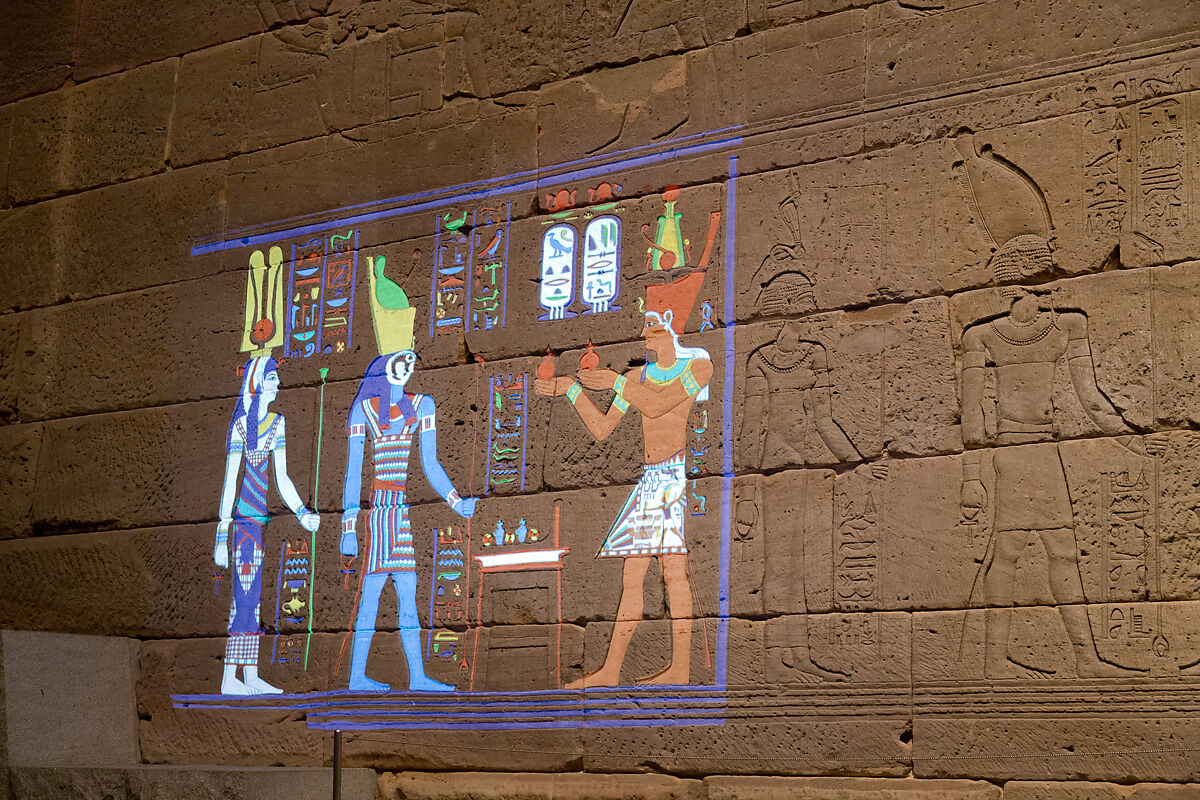

Il tempio di Dendur originariamente era situato su una piattaforma sopra il Nilo: per questo motivo la struttura non ha i basamenti tutti alla stessa altezza e una parte venne realizzata nella roccia. Al MET la piattaforma è stata ricostruita in granito per la sua esposizione, circondata dall’acqua che ricorda quella del Nilo. Il santuario del tempio, ovvero la parte più nascosta, contiene raffigurazioni di Pedesi (“Dono di Iside”) e Pihor (“Colui che appartiene ad Horus”) che adorano rispettivamente Iside e Osiride. Diverse sono le scene in cui il faraone Augusto presenta offerte di incenso e libagioni di latte non solo ad Iside e Osiride ma anche ad Harpocrates (Horus bambino).

Nella parete posteriore del santuario c’è una piccola stanza segreta, accessibile dall’esterno, la cui funzione non è chiara, ma che potrebbe aver ospitato attrezzature cultuali. Due aperture nella parte superiore della parete permettevano l’ingresso della luce, e questa area probabilmente accoglieva statue cultuali, forse collocate su altari di legno distrutti dal tempo. Da qui, la statua di Iside iniziava il suo percorso verso le aree esterne del tempio.

Le informazioni sono state rielaborate da:

The Temple of Dendur: Celebrating 50 Years at The Met

Potete trovare ulteriori informazioni ai seguenti articoli:

Il Museo Egizio e il Tempio di Ellesija – Parte 1

Il Museo Egizio e il Tempio di Ellesija – Parte 2

Il Museo Egizio e il Tempio di Ellesija – parte 3

Il tempio di Debod: l’Egitto nella multiculturale Madrid

Christiane Desroches Noblecourt: la madre di Abu Simbel

La scoperta del Tempio grande di Abu Simbel

Come da millenni, anche oggi si è ripetuto il “Miracolo del Sole” ad Abu Simbel