Il Museo di Federico II Stupor Mundi

Un bilancio senz’altro positivo quello redatto in questo primo anno dal Museo Federico II Stupor Mundi che ha registrato un afflusso di oltre 18.000 visitatori e 4000 studenti superando ogni aspettativa.

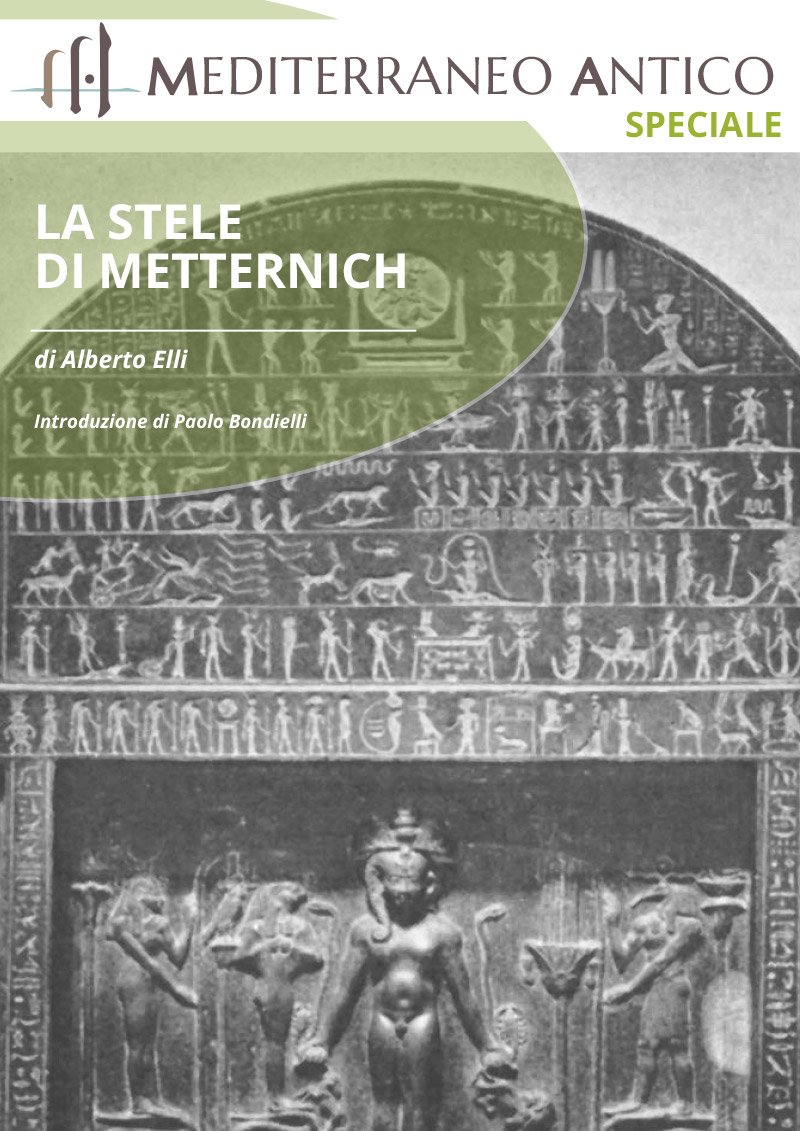

La stele di Metternich

Il Metropolitan Museum of Art di New York custodisce un oggetto che appartiene ad una serie di reperti tra i più singolari ed affascinanti che ci siano pervenuti dall’Antico Egitto, per altro in ottimo stato di conservazione.

Amenhotep II: una scoperta straordinaria

Queste righe che seguiranno non vogliono trattare della mostra in scena al Mudec di Milano “EGITTO - La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II” sulla quale si è già tanto parlato, ma vogliono solo prendere spunto dai suoi contenuti per focalizzare l’attenzione su Amenhotep II, su cosa la sua tomba ci ha donato e cosa ha reso la sua scoperta così straordinaria visto che la vita di Amenophis II, eppur trattandosi dell’esistenza di un valoroso faraone, non è stata poi così eclatante da emergere nella millenaria storia dell’antico Egitto.

Un’insolita psicostasia scoperta nella chiesa di San Nicolò a Jesi

“Riportare alla luce questi affreschi significa riportare in vita la nostra città” è con queste parole che si è presentata la conclusione del lavoro di conservazione e restauro del bellissimo e particolarissimo affresco scoperto la scorsa estate nella chiesa di San Nicolò a Jesi raffigurante l’arcangelo Michele psicopompo e che potrebbe retrodatare la costruzione dell’edificio cultuale marchigiano. Con l’intenzione di rimuovere uno strato di calce che era stato posto nella notte dei tempi sull’abside della chiesa più antica della città, e cercare così di capire cosa nascondesse, si è scoperto l’importante dipinto medievale, unico nel suo genere sia per le numerose domande che ha innescato tra gli esperti che per le raffinate, nonché inusuali, rappresentazioni figurative.

Pompei e i Greci. Storia di un incontro

Visitando Pompei l’impressione è quella di una città che non si rivela mai con un’identità ben definita. Quella che vediamo è solo la parziale...

La stele di Rosetta, un reperto famoso, ma fu davvero così...

Oggi ricorre l’anniversario della scoperta della celebre Stele di Rosetta, nei modi e nei tempi che ormai sono noti a tutti.

Quello che forse ai più sfugge è il tempo intercorso tra la scoperta della Stele – correva l’anno 1799 – e la scoperta del sistema che stava alla base della scrittura gergoflica, avvenuta nel 1822.

Ben 23 anni duranti i quali la Stele di Rosetta respinse tutti i tentativi di traduzione messi in atto da studiosi di primordine, quanto da improvvisati esperti. L’unico testo che fu tradotto fin da subito, quello greco, non portò nessun beneficio al tentativo di traduzione, benché nella sua parte finale affermasse che lo stesso testo era stato trascritto in geroglifico, demotico e greco appunto.

Qui di seguito propongo il capitolo che scrissi nel libro “La Stele di Rosetta e il Decreto di Menfi” di Alberto Elli, dove curai l’approfondimento storico, affinché la storia della decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion non venga banalizzata dalla presenza ingombrante della Stele di Rosetta, che in questa corsa alla decifrazione ebbe il solo merito di riaccendere l’interesse degli studiosi intorno a questa misteriosa scrittura.