La Cappella Bianca di Sesostri I

La Cappella Bianca del re Sesostri I è uno splendido monumento che si trova nel museo all'aperto del complesso di Karnak. Edificata durante il Medio Regno dal sovrano della XII dinastia per le celebrazioni della festa Sed (il giubileo), divenne poi un punto di sosta per la processione della barca sacra. Infine, nel Nuovo Regno sotto Amenohotep III, il monumento fu smantellato per ottenere blocchi di riempimento del terzo pilone. Una delle sue caratteristiche più importanti ed interessanti è la lista dei “nomi” d'Egitto incisa sulle pareti e sui pilastri. I "nomi" erano le province amministrative in cui il paese era diviso fin dall'antichità, e in questo saggio possiamo conoscerli uno per uno con la denominazione, la capitale, la divinità tutelare e i geroglifici con cui erano indicati.

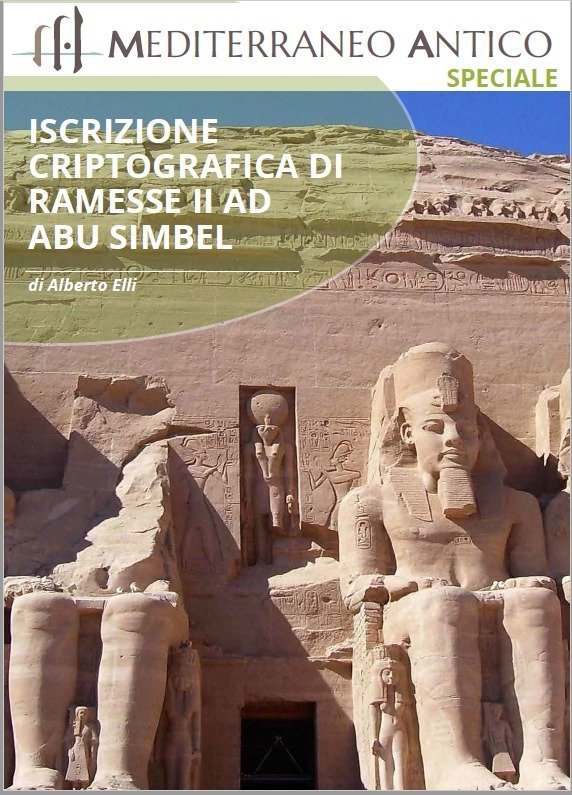

Iscrizione criptografica di Ramesse II ad Abu Simbel

Chi entra nel grande tempio di Abu Simbel può notare, sui montanti della porta, inciso a grandi caratteri, il protocollo di Ramesse II.

A destra esso compare scritto “in chiaro”, ossia in caratteri ordinari, con la particolarità di presentare un unico cartiglio. A sinistra, invece (e questo pochi lo notano), lo stesso protocollo compare, all’interno di un rettangolo sormontato dal geroglifico del cielo, redatto in modo criptografico, sotto forma di una processione di divinità.

Il papiro di Netchemet

Il Papiro di Netchemet 1 fu rinvenuto a Deir-el-Bahari, un distretto di Tebe, ed acquistato dal British Museum di Londra nel 1894. Il papiro ha una lunghezza di circa 430 cm. ed è scritto in jeratico. Il Budge trascrisse i segni in caratteri geroglifici con la relativa traduzione. Il lavoro unitamente ai

papiri di Hunefer, Anhai e Kersher fu oggetto di una pubblicazione edita a Londra nel 1899 2. Il papiro riporta alcuni capitoli del Libro die Morti ed è dedicato a Netchemet che fu probabilmente la figlia del prete re Her-heru-sa-Imun e della Madre Reale Hurere (epoca risalente al periodo dei

cosidetti preti sacerdoti – 1000 BCE). Il papiro risulta arricchito anche da numerose vignette.

Il Papiro Chirurgico Edwin Smith

Come ormai tutti sanno, l’antico Egitto fu una delle grandi civiltà del bacino medio orientale. La sua organizzazione si manifestò in tutti gli aspetti sociali e religiosi raggiungendo un grado di cultura che ancora oggi ci lascia sorpresi. L’architettura sacra e profana, l’urbanistica, l’arte, la saggezza, l’etica sociale, la conoscenza approfondita e sistematica del mondo circostante (acque; terra; cielo), l’oculato sfruttamento delle risorse naturali e la strutturazione bellica di difesa e offesa, ne fanno un modello di cultura antica che dette dei punti alle civiltà mesopotamiche e ai Greci.

Nella vita quotidiana degli antichi Egiziani non poteva mancare il campo della medicina. La ricerca in questa branca della scienza coinvolge lo studio di molti aspetti della civiltà nilotica. Le indagini sulle fonti letterarie e le rappresentazioni artistiche, ma ancor di più l’esame dei resti umani e delle mummie, ha espanso il campo delle conoscenze antiche.

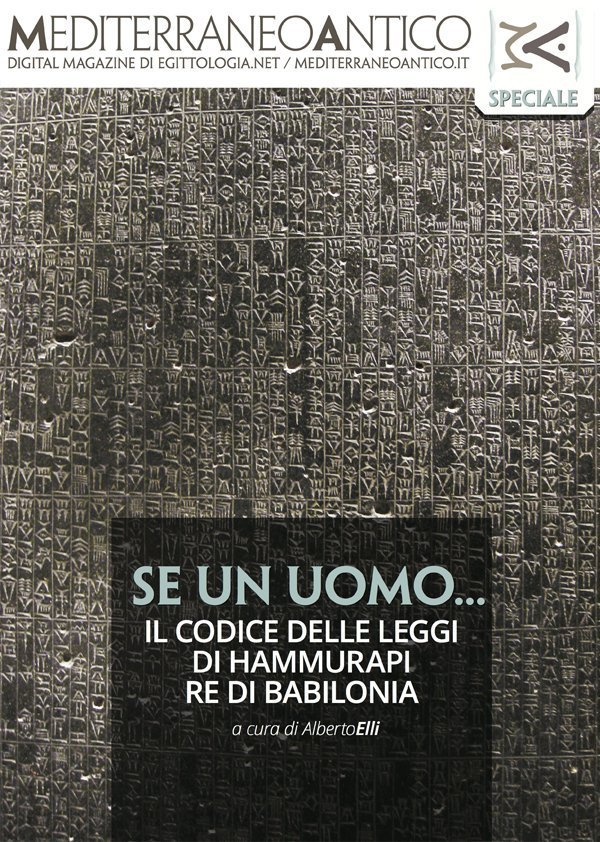

Se un uomo… Il codice delle leggi di Hammurapi re di...

La traduzione della Stele di Hammurapi , che riporta il testo in cuneiforme antico-babilonese (ossia quello in cui la stele è redatta) e in caratteri neo-assiri, la traslitterazione, segno per segno, la trascrizione, la traduzione e il commento grammaticale.

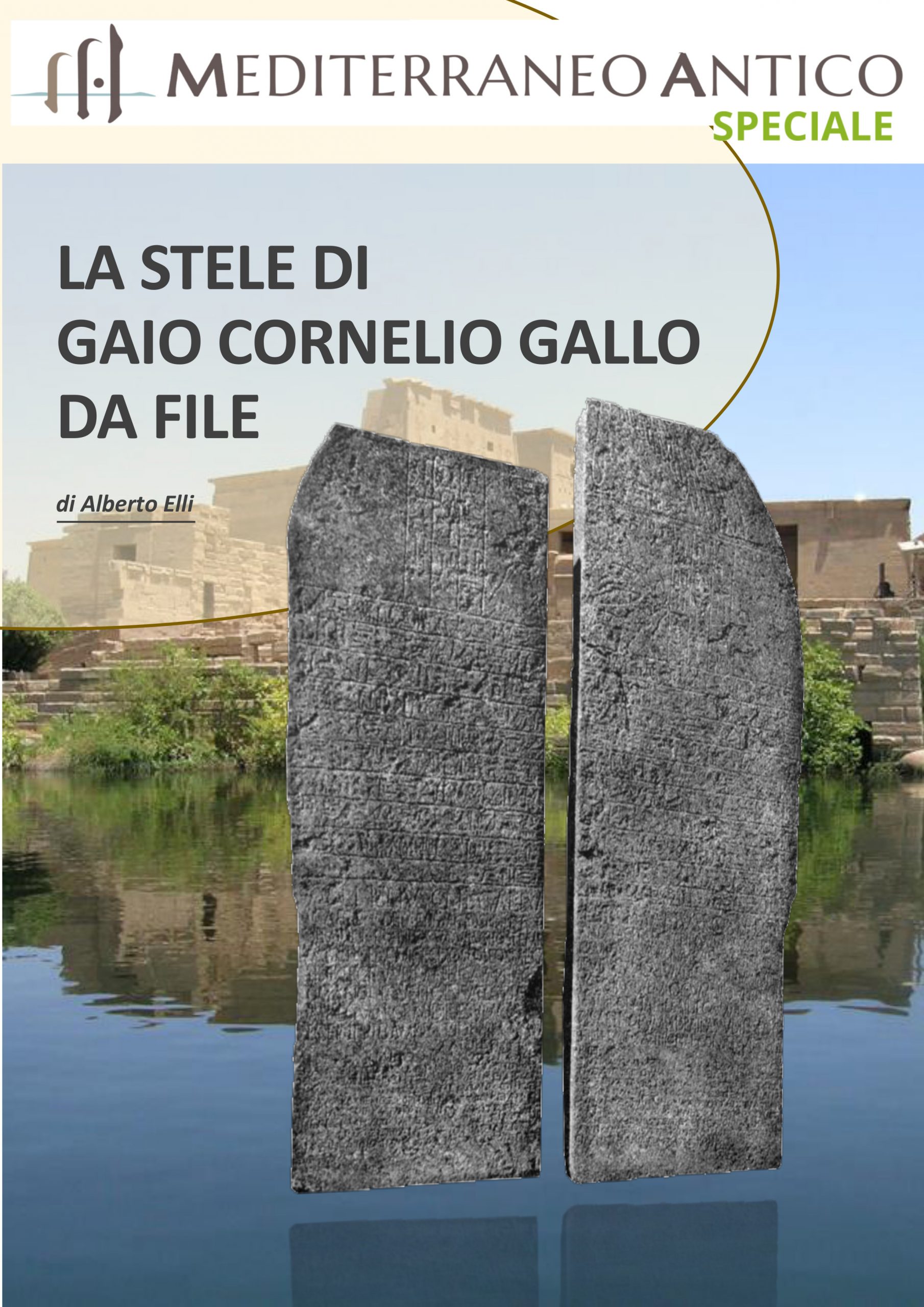

La stele di Gaio Cornelio Gallo da File

La figura di Gaio Cornelio Gallo è stata quasi ignorata, quando non infamata, dagli storici antichi e

moderni, nonostante presenti aspetti non meno interessanti di altri personaggi dell’epoca, per le cui gesta

sono stati versati fiumi di inchiostro.

Gaio Cornelio, chiamato Gallo perché nato a Forum Iulii, colonia navale nella Gallia Narbonense,

l’odierna Frejus (per altri si tratterebbe invece di Forum Iulii Iriensium, ossia di Voghera, nella Gallia

Cisalpina1), verso il 70/69 a.C., era stato un fine letterato, creatore, insieme con Catullo, di una scuola di

poeti che si erano chiamati novi. Essi, attingendo a temi della poesia greca alessandrina, avevano

perfezionato un genere originale, l’elegia, dove si esprimevano in forme studiate e raffinatissime i sentimenti

più intimi ed appassionati dell’amore.