Il papiro Lansing

Il Papiro Lansing proviene con ogni probabilità da una tomba tebana. Il reverendo missionario Dr. Lansing, dal quale il reperto prese il nome, lo...

Lettere da Mari

Nel 1933 fu scoperta la città di Mari, importante centro mesopotamico, contemporaneo di Uruk. Negli anni successivi, il sito archeologico restituì oltre ventimila tavolette di argilla con preziose informazioni riguardanti l'amministrazione statale, i rapporti diplomatici fra le varie entità statali e i rapporti commerciali con alcuni paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Asia meridionale. In questo nuovo Speciale, Alberto Elli ci presenta una ventina di lettere tratte da quel vastissimo archivio. Buona lettura!

Gli insegnamenti di Silvano

Il testo qui presentato dovrebbe risalire a un periodo non molto successivo a Clemente di Alessandria (circa 150-215) ed Origene (185-254), poiché esso mostra numerose affinità con la loro teologia. L’autore è presentato col nome pseudoepigrafico di Silvano, il compagno di Paolo, e probabilmente era un copto.

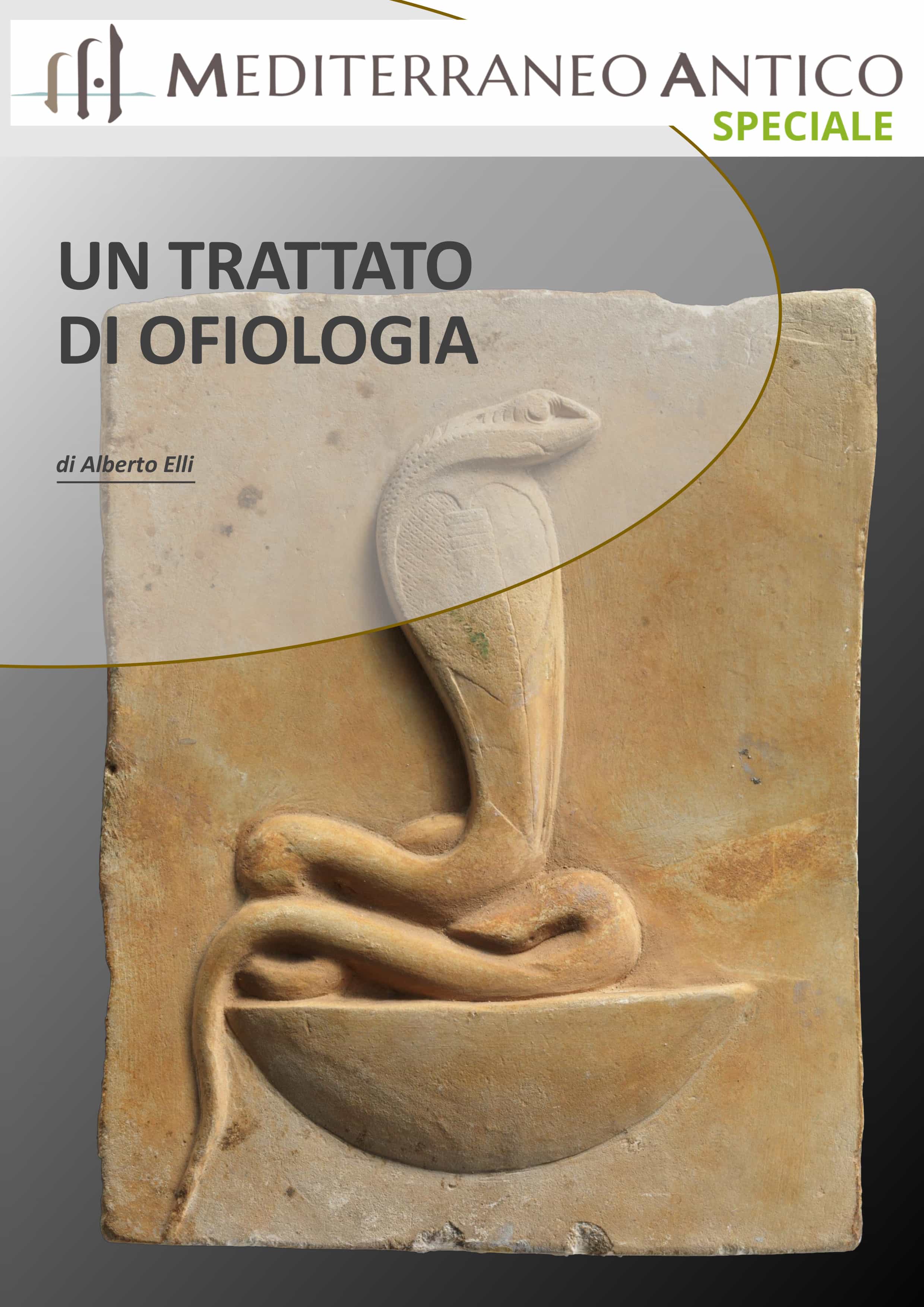

Un trattato di ofiologia

Il testo qui presentato risale probabilmente alla XXX dinastia o all'inizio dell'epoca tolemaica, ed è costituito da due papiri indipendenti conservati al Museo di Brooklyn con i numeri 42.218.48 e 42.218.85.

Si trattava certamente di un unico papiro, strappato in due dal suo ritrovatore, probabilmente per guadagnare di più nella vendita di due papiri.

Il testo si compone di due parti: una prima parte, purtroppo mutila all'inizio, contiene una descrizione dei diversi serpenti, con l'esposizione delle conseguenze del loro morso. Una seconda parte, invece, è una specie di antidotario, dove vengono dati i diversi rimedi per far fronte alle morsicature dei singoli serpenti.

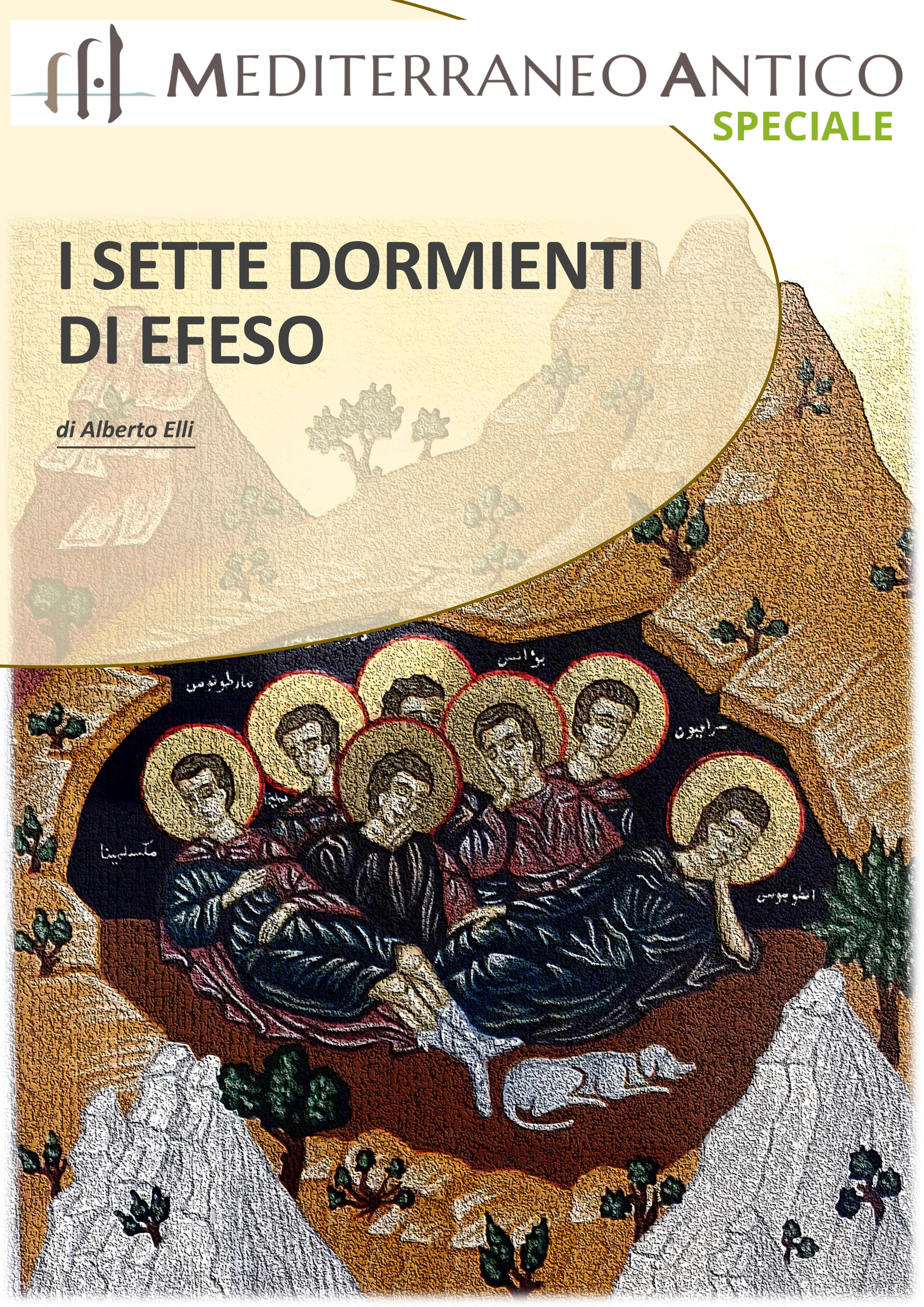

I sette dormienti di Efeso

Il testo sahidico qui presentato è conservato nel manoscritto M 633, Fogli 1-46, della Pierpont Morgan Library di New York e risale alla fine...

Il papiro di Berlino 3038

Il Papiro di Berlino 3038 chiamato anche, per quanto si vedrà, Papiro Brugsch o Grande Papiro di Berlino, fu scoperto, unitamente ad altri antichi...