Millecinquecento anni prima della nascita di Cristo, la società egiziana era già organizzata in solide istituzioni politiche e religiose, mentre Pompei ancora non esisteva. La Campania era riunita in villaggi di capanne e le popolazioni non conoscevano ancora la scrittura. Ci vorranno quasi altri mille anni prima che Pompei diventi una città e avverrà solo nel VI secolo a.C., quando ormai il potente Egitto dei faraoni sarà un regno in declino. Nell’ottica dei curatori sembra proprio questo forte contrasto il leit motiv di tutta la mostra, cioè attraverso le distanze temporali nette unire l’Egitto nel periodo del massimo splendore al mondo che poi lo recepisce, lo rivista e lo fa proprio.

In anteprima oggi per la stampa e da domani 20 aprile fruibile per tutti fino al 2 novembre 2016, la seconda tappa del grande evento “Egitto-Pompei” che ha visto arrivare per la prima volta dal Museo Egizio di Torino nella restaurata Palestra Grande del sito vesuviano otto statue colossali, una del re Thutmosi I e sette della terribile Sekhmet, dea egizia della testa leonina, inquietante e misteriosa, dispensatrice di abbondanza, ma allo stesso tempo potenza devastatrice temuta dagli uomini.

I curatori della mostra Massimo Osanna, Marco Fabbri e Simon Connor hanno cercato così di far dialogare culture diverse e lontane ma intimamente connesse attraverso reperti puramente legati all’Egitto faraonico e altri legati al culto di Iside arrivati in Campania e felicemente accolti a Pompei.

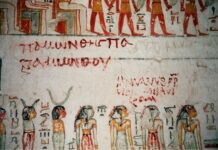

Seguendo il primo percorso della mostra che si avvale di un’altra prestigiosa collaborazione, quella dell’architetto Francesco Venezia, si arriva nel braccio settentrionale del porticato della Palestra Grande proiettando il visitatore in un viaggio a ritroso di 3300 anni con il preciso intento di disorientarlo dall’immaginario comune dell’Egitto.

Luci soffuse, corridoi stretti, contrasti di colori immettono il visitatore in una lunga sala che accoglie le possenti statue, per giungere agli aspetti più lontani di questo mondo attraverso dei simboli magici, Aegyptiaca, già diffusi in Campania attorno all’VIII secolo a.C. e usati come potenti amuleti.

A completare il percorso espositivo una coinvolgente istallazione audio visiva realizzata da Studio Azzurro, che racconta un complesso viaggio, dalle spende del Nilo, attraverso la Grecia, fino alle coste italiane.

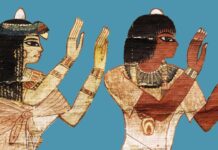

Il secondo percorso porta invece alla testimonianza più diretta del culto isiaco a Pompei, ovvero il tempio dedicato alla dea ormai entrata a pieno titolo nel Pantheon romano non solo attraverso cerimonie ufficiali, ma anche accolto nel culto privato con la dedica di appositi altari, affreschi e arredi. Per l’occasione nell’area del Tempio di Iside sono state inserite riproduzioni di oggetti d’arredo, statue e affreschi che originariamente decoravano l’edificio, ed è stato creato all’interno del piano della fruizione del Grande Progetto Pompei un video di Stefano Incerti che ha così il potere di restituire la suggestione del momento della scoperta.

La conferenza stampa è stata animata dai tre principali protagonisti: Massimo Osanna, Christian Greco e Paolo Giulierini, oltre ai curatori Marco Fabbri e Simon Connor, che hanno illustrato i vari aspetti della mostra e annunciato che la collaborazione tra questi enti continuerà nel tempo, con nuove iniziative legate ad attività di scavo e di ricerca. Importante tra questi l’annuncio a sorpresa di Massimo Osanna di una ripresa degli scavi nel tempio di Iside attraverso una fitta collaborazione tra gli egittologi di Torino e gli archeologi di Pompei.

Ricordiamo che la mostra presenta tre distinti momenti, di cui uno già presentato al pubblico presso il Museo Egizio di Torino e il prossimo a breve sarà inaugurato il 28 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.