Dove ci eravamo lasciati?

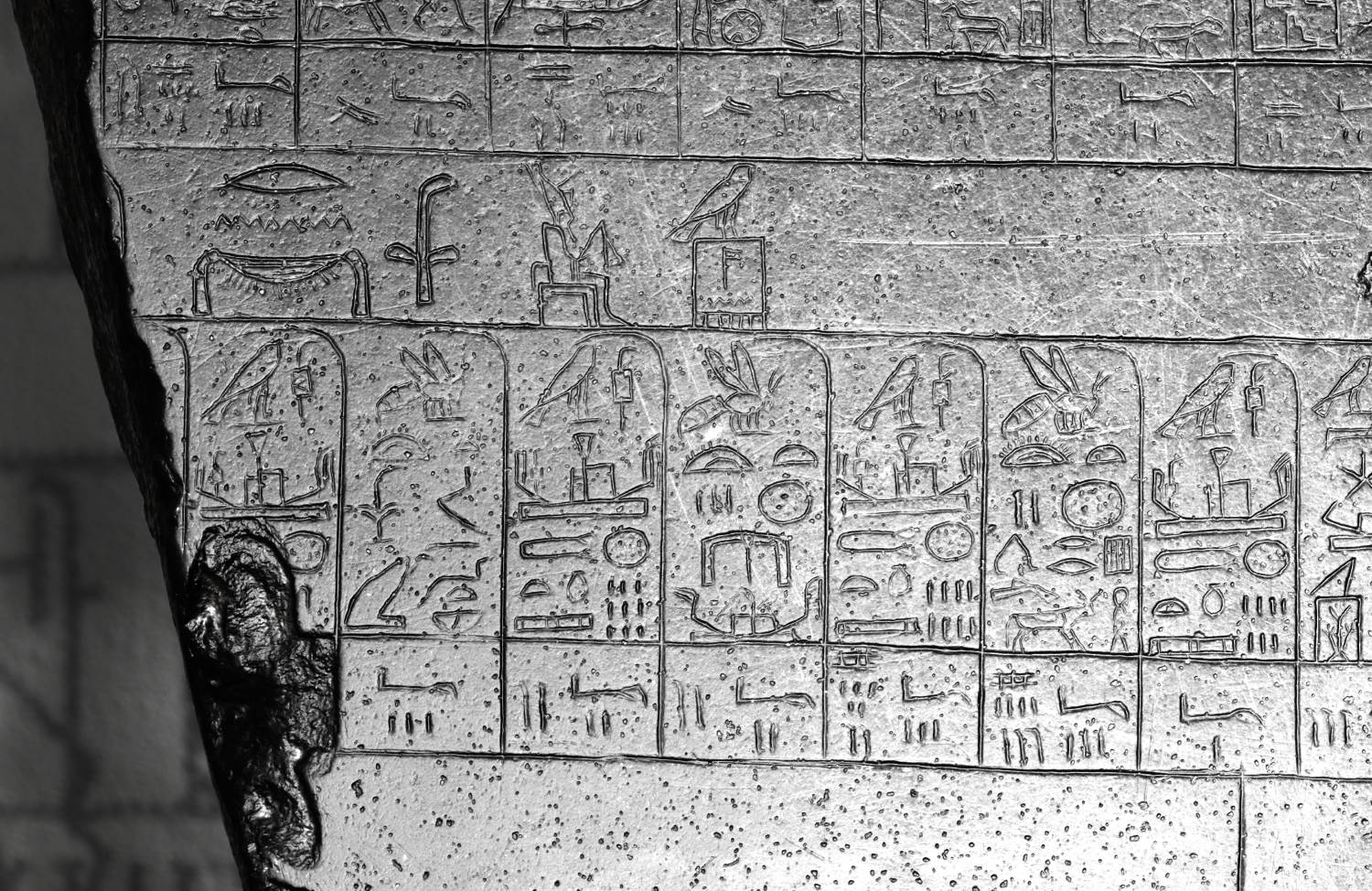

Lo scorso settembre 2018 vi avevamo iniziato a raccontare la storia della Pieta di Palermo, il più antico annale regale della civiltà del Nilo, ossia un’iscrizione che contiene i nomi dei faraoni, e i principali eventi succedutisi nei loro regni, dagli inizi della storia egiziana fino alla metà della V dinastia, dunque un arco cronologico vastissimo che abbraccia circa 700 anni. La Pietra, che è il più grande di 7 frammenti conservati al Museo Egizio del Cairo (5 frammenti) e al Petrie Museum di Londra (1 frammento), è attualmente conservata al museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo, dove arrivò, come donazione, nel 1877 ad opera dell’avvocato Palermitano Ferdinando Gaudiano.

Poco o nulla si sa di come la pietra fu acquisita prima di essere donata al museo, e non tutte le informazioni storiche incise su di essa sono state finora lette e tradotte. La Pietra – e in particolar modo il suo lato posteriore, chiamato convenzionalmente “Verso” – è infatti assai danneggiata e il testo geroglifico spesso illeggibile. Da circa un anno, dunque, l’Egittologo Massimiliano Nuzzolo, dell’università Carlo IV di Praga – coadiuvato dai colleghi Kathryn Piquette, della University College di Londra, e Mohamed Osman, della Free University di Berlino – ha iniziato un progetto di analisi del manufatto tramite le più moderne tecniche di documentazione fotografica, in particolar modo la fotogrammetria combinata con la “Reflectance Transformation Imaginig” (RTI).

Quest’ultima tecnologia, in particolar modo, di cui vi abbiamo già detto in dettaglio la volta scorsa, permette una visione assolutamente innovativa del manufatto in questione, una visione che va ad implementare in maniera esponenziale le possibilità di lettura e visibilità – e dunque comprensione – dello stesso rispetto a quelle comunemente ottenibili con normali fotografie, seppur ad altissima risoluzione, o con uno studio autoptico del manufatto con luci radenti e lenti di ingrandimento. In effetti, paradossale ma vero, l’unica fotografia ad “alta risoluzione” ad oggi disponibile sulle pubblicazioni scientifiche è quella realizzata nel 1900 dall’allora direttore del museo di Palermo Antonino Salinas in occasione della pubblicazione della prima monografia scientifica edita sulla Pietra dallo studioso tedesco Heinrich Schäfer nel 1902.

Nel settembre 2018 avevamo intervistato Nuzzolo subito dopo la fine dei lavori sulla Pietra di Palermo, con l’intenzione di rivederci di lì a poco, a conclusione del lavoro, ancora da svolgere all’epoca, sui frammenti del Cairo, i più numerosi dell’interno corpus di testi. Dunque, come è andata a finire?

Che novità ci sono dall’analisi dei frammenti della Pietra di Palermo conservati al Cairo?

I frammenti conservati al Museo Egizio del Cairo sono 5, tutti di dimensioni assai ridotte rispetto alla Pietra di Palermo tranne uno, il cosiddetto “Cairo Fragment 1”, che ha pressappoco la stessa taglia del manufatto Palermitano.

Come per la Pietra di Palermo, anche nel caso dei frammenti del Cairo non sappiamo praticamente nulla della loro provenienza dal momento che i frammenti furono acquistati sul mercato antiquario del Cairo in un arco di tempo che va dal 1910 al 1963. Di almeno 3 di essi, i trafficanti di antichità riferirono agli archeologi del Museo Cairota che la provenienza era dal Medio Egitto, e precisamente dalla zona dell’odierna città di Minya, situata non lontano dal famosissimo sito di Tell el-Amarna, la città del faraone eretico Akhenaton. Come è facile capire, tuttavia, notizie del genere sono da prendere con le pinze visto che gli antiquari non hanno alcun interesse a svelare i loro segreti agli archeologi e i pezzi, in ultimo, potrebbero tranquillamente venire da qualsiasi parte dell’Egitto. Solo di uno di essi, il cosiddetto “Cairo Fragment 4”, si sa che fu trovato durante degli scavi effettuati nel 1912 in uno dei cortili, di epoca Ramesside, del tempio di Ptah a Memphis, l’odierna Mit Rahina. Si tratta, però, di un contesto non primario: il pezzo si trovava infatti in un grosso butto insieme a materiale eterogeneo quanto a contenuto e datazione. Dunque, seppur non proveniente da un contesto antiquario, e seppur certamente più affidabile degli altri, anche questo frammento non ci dà una notizia certa riguardo al contesto originario del manufatto.

Cosa possiamo dunque dire di nuovo rispetto al passato su questi frammenti cairoti?

Nonostante le scarse informazioni sulla provenienza dei frammenti, le novità sono molte e riguardano vari settori. In primo luogo, grazie alla tecnica RTI che abbiamo potuto effettuare su tutti i frammenti, siamo adesso in grado di leggere molto di più del testo geroglifico inciso su di essi. In particolare la nostra attenzione si è focalizzata sul già menzionato Cairo Fragment 1, a ragione del fatto che tale frammento è quello con il testo geroglifico più esteso dei 5 e, soprattutto, quello meno leggibile ad occhio nudo.

Secondo quanto riferito dagli antiquari il frammento fu reimpiegato per molto tempo come soglia di una porta ed in effetti molta parte del testo geroglifico è perduta per sempre e non più visibile nemmeno tramite la RTI. In generale, il pezzo si conserva meglio sul Recto rispetto al Verso, come nel caso della Pietra di Palermo, ma, a differenza di quest’ultima, dove il Recto è perfettamente conservato e visibile, il Recto del “Cairo Fragment 1” appare non facilmente leggibile e in vari punti evidentemente non finito. L’analisi paleografica del testo geroglifico di questo frammento ci rimanda senza dubbio al testo palermitano confermando l’ipotesi che i due frammenti appartengano ad un unico documento e vadano insieme, un’ipotesi che viene ulteriormente confermata da quello che siamo riusciti a leggere, tramite RTI, sul Verso del “Cairo Fragment 1”.

Qui la situazione era veramente complicata e in passato solo la prima linea del testo – riferita al faraone Userkaf, primo sovrano della V dinastia – era stata parzialmente letta e tradotta. Noi invece siamo riusciti a leggere, per la prima volta, anche buona parte della seconda linea, riferita al faraone Sahura, successore di Userkaf. Ebbene su questa linea, si fa riferimento ad eventi prima non conosciuti, come la fabbricazione (tecnicamente chiamata nel testo “nascita e apertura della bocca”) di 7 statue del faraone in rame asiatico, o la realizzazione di una spedizione alla ricerca del turchese. La menzione del rame asiatico, in particolare, è unica, dal momento che il rame viene utilizzato e menzionato nei testi scritti almeno a partire dagli inizi del III Millennio a.C., ossia circa 500 anni prima del faraone Sahura, ma mai associato all’attributo asiatico.

Cosa dobbiamo dunque intendere con questo attributo, che gli antichi Egizi avessero fatto spedizioni commerciali in Asia?

Sicuramente si, ed evidentemente in aree che non avevano mai esplorato prima del faraone Sahura, dal momento che usano questo attributo per la prima volta durante il suo regno. Il problema però è capire cosa loro intendessero per “Asiatico”. Noi sappiamo infatti che con questo termine gli antichi Egizi indicavano molto probabilmente tutto ciò che era ad est dell’odierno stretto di Suez, dunque, per esempio, anche la penisola del Sinai. Qui, tuttavia, come sappiamo dalla documentazione archeologica, gli Egizi erano venuti varie volte a procurarsi il rame, anche in epoche molto precedenti la V dinastia (ossia l’epoca di Sahura), per cui non si capirebbe come mai solo adesso avrebbero sentito il bisogno di indicare semanticamente questo rame come “asiatico”.

Sappiamo inoltre che, a partire dal Nuovo Regno, dunque circa 800 anni dopo l’epoca di Sahura, gli Egizi iniziarono a controllare direttamente le grandi miniere di rame dell’area chiamata Wadi Feynan, un territorio collocato a ridosso fra gli odierni stati di Israele e Giordania, parecchio più a nord dalle miniere del Sinai che erano invece utilizzate prima. L’area del Wadi Feynan sarà il grande ed ininterrotto bacino di approvvigionamento del rame per gli Egizi per oltre 500 anni, per cui non è affatto improbabile che gli Egizi dell’epoca di Sahura fossero arrivati, almeno commercialmente, se non direttamente, proprio alle miniere del Wadi Feynan, che solo molti secoli dopo gli Egizi saranno in grado di controllare anche politicamente.

La diversa qualità di rame procurato rispetto al passato avrebbe quindi pienamente giustificato l’impiego del nuovo termine “asiatico”. Non va inoltre dimenticato il fatto che nello stesso periodo in cui in Egitto abbiamo la V dinastia, nella zona sud-anatolica, a ridosso delle odierne Turchia e Siria, vi sono una serie di realtà locali la cui ricchezza era basata proprio sul commercio del rame. Gli Egizi della V dinastia avevano sicuramente rapporti con il grande porto di Byblos, che non è poi così lontano dall’area in questione. Da lì questa nuova varietà di rame potrebbe dunque essere transitata verso la terra del Nilo. In entrambi i casi siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma quello che è interessante è che su uno dei frammenti del Cairo siano attestate spedizioni commerciali per procurarsi materiali prima menzionati.

E d’altronde Sahura è colui che fa intraprendere – per la prima volta stando alle nostre attuali conoscenze – una spedizione commerciale nella lontana, e ancora largamente sconosciuta, terra di Punt, alla ricerca principalmente dell’incenso, fondamentale elemento dei rituali di culto della civiltà dei faraoni.

La terra di Punt: se non sbaglio, è citata proprio sulla Pietra di Palermo? Ma dove si trova esattamente?

No, non sbaglia, la terra di Punt è citata per la prima volta sulla Pietra, oltre che sui rilievi del complesso funerario del faraone Sahura ad Abusir. Dove sia collocata Punt esattamente non è mai stato appurato, anche se pare che l’area sia da rintracciare nella vasta zona del corno d’Africa, che faceva probabilmente da centro catalizzatore sia delle risorse locali che di quelle provenienti dall’area sud-arabica.

Ma in questo contesto non ci interessa tanto dove è situata Punt ma il fatto che la Pietra la menzioni, dando cosi un riscontro esatto ai dati archeologici. Questo ci dà ancora una volta l’idea del valore storico eccezionale ed unico della Pietra di Palermo, oggi ulteriormente confermato dall’analisi dei relativi frammenti del Cairo. E le dirò di più: continuando la nostra lettura del testo geroglifico del “Cairo Fragment 1” abbiamo trovato la probabile menzione (il testo è frammentario) del tempio solare del faraone Sahura, chiamato “I Campi di Ra”.

I templi solari erano un monumento unico che i faraoni della V dinastia fecero costruire, ufficialmente, per il culto del dio sole ma, nella pratica, per il loro stesso culto, come incarnazioni viventi del dio sole, dal cui culto ricevevano, indirettamente, linfa e legittimazione costante. Ebbene, il tempio solare di Sahura non è mai stato trovato e alcuni studiosi in passato hanno persino ipotizzato che non sarebbe mai stato attivo, dal momento che il tempio è menzionato solo nei testi autobiografici di due funzionari della V dinastia. La citazione sul frammento del Cairo – dunque un testo ufficiale, della cancelleria regale – va invece a mio avviso a confermare che il tempio fu realmente costruito ed in funzione, ed aspetta solo di essere scoperto dagli archeologi.

Da quello che ci dice pare dunque che i frammenti del Cairo si uniscono perfettamente alla Pietra di Palermo a formare un unico documento: è giusto?

In realtà no; la situazione è abbastanza complessa. Da un’analisi preliminare della paleografia nonché dalle caratteristiche di composizione del testo, appare chiaro che solo 3 frammenti del Cairo, incluso il “Cairo Fragment 1” di cui abbiamo appena parlato, possono andare insieme alla Pietra di Palermo. Altri due sicuramente no, sebbene tutti i frammenti siano dello stesso materiale, ossia basalto olivinico, lo stesso materiale che le nostre analisi dell’anno scorso avevano rivelato essere stato usato per la Pietra di Palermo. Dunque ci dovevano essere almeno 2 copie di questi annali regali la cui collocazione originaria resta ad oggi sconosciuta.

Cosa intende per caratteristiche di composizione del testo?

Nella Pietra di Palermo, cosi come nei frammenti del Cairo che sono compatibili con essa, ogni registro di avvenimenti storici è formato da 3 sotto-registri:

uno, una sorta di titolo principale, con il nome del faraone a cui appartengono gli eventi storici registrati; un altro con gli eventi storici stessi, e un ultimo con il livello delle piene del Nilo, altro fatto storico straordinario registrato dalla Pietra di Palermo. Su 2 dei 5 frammenti cairoti, invece, per ogni registro ci sono solo due sotto-registri, ossia quello con gli eventi storici e quello con i livelli delle piene del Nilo. La cosa rende palese che i frammenti non possano andare insieme, almeno non in continuità o sulla stessa superficie muraria.

Dunque qual è la sua ipotesi?

La mia ipotesi è che potessero esservi in circolazione più copie di questi annali regali, magari mandate ai templi principali in giro per il paese, o almeno ai principali santuari della capitale, ossia l’area di Menfi, dove, ricordiamolo, uno dei 5 frammenti del Cairo fu ritrovato. Tutto sommato, se consideriamo il valore storico-ideologico del documento, e il suo valore propagandistico di cui abbiamo parlato la scorsa volta, non stupisce poi tanto che un simile documento possa essere stato prodotto in più copie. In linea teorica, non si può escludere neppure l’ipotesi che due copie del testo potessero semplicemente essere situate su due muri diversi, magari fronteggiantisi, di uno stesso edificio, ma a me tale ipotesi convince poco, soprattutto perché i due frammenti del Cairo strutturati diversamente sono anche quelli che mostrano una paleografia differente. A me sembra quindi che le due versioni del testo siano state prodotte da mani diverse seppure, grosso modo, nello stesso periodo. Fra l’altro, ed è questo certamente l’elemento più interessante, il testo di tutti i frammenti del Cairo, nonché della Pietra di Palermo, è scritto in un geroglifico di dimensioni minuscole, dell’ordine di un centimetro o poco più, ed appare, chiarissimamente, come una trasposizione, su pietra, ed in scala 1:1, di un testo papiraceo. Sarei dunque portato a concludere che non necessariamente questi annali regali erano stati fatti dagli Egizi per essere visti, ma piuttosto per esistere ed essere conservati per i secoli a venire, come dei veri e propri papiri ma su un supporto resistente come la pietra e dunque eterno e non deperibile.

Possiamo dire quindi conclusa l’analisi sulla Pietra di Palermo e i suoi frammenti associati?

Certamente una grossa parte del lavoro è fatta, e adesso non ci resta che pubblicare il tutto per la comunità scientifica. Dire però che abbiamo risolto tutte le questioni relative alla pietra sarebbe assolutamente fuorviante. Come abbiamo visto i quesiti aperti sono ancora tanti e alcuni anche parecchio complessi, a partire dalle vicende storiche che circondano l’arrivo della Pietra a Palermo, su cui ancora sto lavorando con ricerche su documenti d’archivio e su cui spero di poter avere ulteriori novità in un prossimo futuro.

Per il momento quello che posso anticipare è che, dai documenti d’archivio, appare chiarissimo come fra la fine dell’Ottocento e i primissimi anni del Novecento vari musei italiani e stranieri abbiano fatto carte false per poter ottenere la pietra per le proprie collezioni, senza però mai riuscirvi, a ragione di una stregua difesa dell’allora direttore del museo palermitano, l’archeologo Antonino Salinas, che si oppose sempre a qualsiasi ipotesi di cessione del manufatto.

Spero dunque che, fra le altre cose, il nostro progetto e le nostre ricerche servano prima di tutto a far ritornare viva l’attenzione sulla Pietra di Palermo, un manufatto eccezionale ed unico che meriterebbe certamente uno spazio maggiore all’interno degli spazi espositivi del museo siciliano.