Introduzione

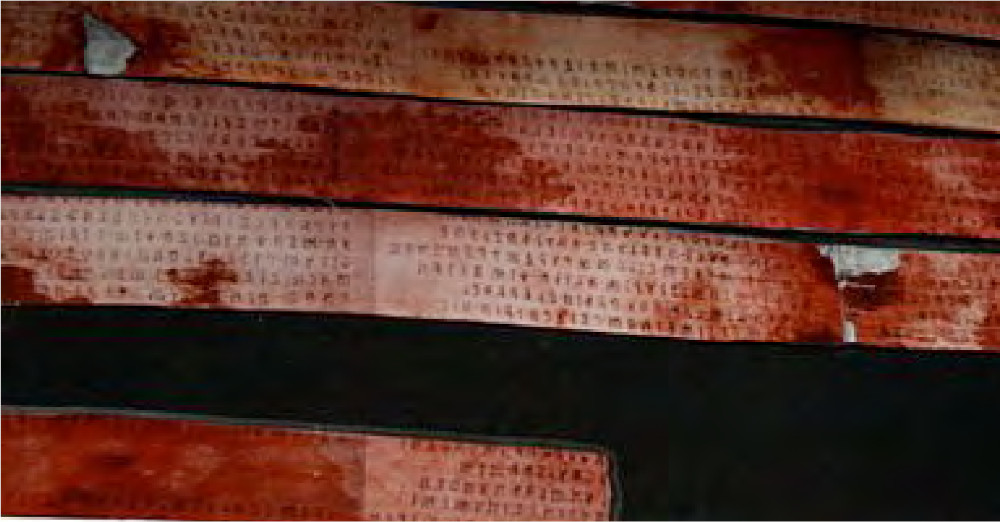

Il Liber Linteus di Zagabria (foto in copertina) è un unicum nell’ambito degli studi di Etruscologia per lunghezza, per quantità di lessemi attestati, per la natura del suo contenuto e per il materiale impiegato come supporto epigrafico. Pallottino ha inoltre sottolineato che si tratta dell’unico esempio di liber linteus conservatosi di tutta l’antichità, oltre che di una delle più antiche attestazioni della confezione libraria a codex anziché a volumen. I libri lintei sono poco testimoniati nel mondo greco, mentre da numerose fonti romane sappiamo che erano impiegati soprattutto per la redazione di documenti d’archivio a carattere religioso. Inoltre libri lintei analoghi sono rappresentati in molti monumenti funerari etruschi fin dal IV secolo a.C.

Fin dal momento in cui furono riscontrate tracce di scrittura sulle 5 bende che avvolgevano la mummia proveniente dall’Egitto, immediato e forte è stato l’interesse per questo reperto insolito ed eccezionale. Tanti sono stati gli studiosi che si sono dedicati a risolvere le tante domande che la mummia di Zagabria aveva sollevato:

-

- Quale era stata la funzione originaria del testo?

- Il testo in origine era stato impiegato in ambito pubblico o privato?

- Quale era stata la relazione del testo originario con la presenza etrusca in Egitto?

- C’era relazione tra la mummia e il testo in etrusco?

- Perché il testo sul lino era stato ridotto in fasce?

Molte le domande sulla storia di questo reperto, che però sono destinate a rimanere senza risposta.

Il liber linteus di Zagabria venne trovato in Egitto e si ipotizza il fatto che il libro sia stato portato (o fatto venire) dall’Etruria da immigrati etruschi. Si tratta di un libro di carattere religioso, più precisamente rituale, probabilmente impiegato durante i culti di una comunità straniera stabilitasi in Egitto. Secondo Pallottino non si può escludere l’ipotesi che il libro sia stato scritto in Egitto, nell’ambito della supposta comunità etrusca, avendo però come modello un testo derivato da un originale, proveniente dalla madrepatria o comunque ispirato a formule tradizionali.

Il liber linteus di Zagabria viene datato tra il III e il I secolo a.C. sulla base dei caratteri che compongono le parole. L’eccezionalità del ritrovamento risiede, oltre che per il fatto di essere stato trovato in Egitto, nel non essere un testo epigrafico ma librario, cioè un testo manoscritto; inoltre, un altro elemento che lo rende eccezionale è il suo essere una testimonianza così eloquente di quei contatti fra il mondo etrusco e l’Egitto greco-romano che sicuramente devono essere stati frequenti e che per un caso fortuito sono testimoniati da questo reperto archeologico.

Il liber linteus Zagrabiensis

Forse il gruppo di persone cui apparteneva il libro scomparve ed è da quel momento che questo oggetto rimase “abbandonato” perdendo di conseguenza la sua funzione originaria; probabilmente è da questo momento che venne riutilizzato come stoffa per imballaggio e, ridotto in strisce sottili, utilizzato per avvolgere la mummia di una ragazza, che poi venne comprata da un europeo e portata in Europa.

Il liber linteus della mummia di Zagabria è un libro di tela di lino, una delle più antiche attestazioni di confezione libraria del tipo a codex, cioè di un libro a pagine come i nostri libri moderni, la versione alternativa al volumen o rotolo. Accanto al papiro e alla pergamena sappiamo che la stoffa a Roma era molto utilizzata come materia scrittoria fin dall’età arcaica ed era soprattutto impiegata per una particolare categoria di documenti di archivio: quelli di carattere religioso. In Etruria i libri lintei si vedono riprodotti nei monumenti funerari a partire dal IV secolo a.C.

Per lunghezza di testo questo documento ha confronti solo con le Tavole di bronzo di Gubbio, anch’esse di contenuto religioso e rituale, ed entrambi si distaccano profondamente da ogni altro oggetto fino ad ora conosciuto. Le Tavole Iuguvine (foto 2) contengono 4250 parole, mentre le bende della mummia di Zagabria contengono 1130 parole più o meno sicuramente leggibili. Il manoscritto della mummia è comunque il più esteso testo etrusco che possediamo, oltre che l’unico di carattere librario in grado di fornirci un’idea di quella letteratura sacrale presente in Etruria che sappiamo esistere dalle fonti classiche. Il suo valore storico-documentario è naturalmente legato al contenuto e quindi alle sue interpretazioni.

Gli studiosi non hanno alcun dubbio sul fatto che si tratti di materia attinente alla sfera religiosa. Un esempio è la costante ricorrenza delle parole ais, aiser, aiseraš, aisvale, aisna, aisunal, che le “glosse” degli antichi scrittori (cioè termini etruschi interpretati in greco o in latino) consentono di tradurre con “dio”, “dei” e con i loro derivati. Inoltre sono presenti nomi sufficientemente riconoscibili di alcune divinità come Nerunsl (Nettuno), Culšcva (Culsu), Tuchla (Tuchulca), Veiveš (Veiove), Unialti ( Uni); come la presenza di molte parole che appartengono alla sfera semantica del linguaggio sacrificale e a formule di offerta, primo fra tutti il verbo tur, “offrire”, che hanno ulteriormente confermato l’interpretazione del testo. Quindi è ragionevole supporre che questo testo è un rituale corredato da prescrizioni di cerimonie che sono descritte nei particolari attraverso lo svolgimento di singoli atti sacri, come si conoscono già da alcuni testi latini, come nel De agri cultura di Catone e nelle Tavole Iuguvine. Comunque, ancora ad oggi è impossibile effettuare una traduzione letterale di gran parte delle frasi e delle parole. L’esame delle singole parole analizzate nel contesto in cui si trovano, insieme allo studio degli intervalli di scrittura che segnano la partizione in paragrafi più o meno lunghi, ha consentito di riconoscere almeno l’esistenza di parti ben distinte dal punto di vista dei contenuti. Si può così individuare la presenza di tre grandi sequenze riferibili a cerimonie sacrificali rispettivamente dedicate, con formulari più o meno analoghi, a tre diverse entità divine:

-

- una speciale categoria di dei indicati nella loro pluralità come aiser (o eiser) ši-c šeu-c (sequenza ripetuta due volte nelle colonne II e V);

- un nume indicato con le parole flere in crapšti, forse ricollegabile al Grabovio italico (colonne III e IV);

- il dio Nettuno indicato con le parole flere nethunšl (colonne VIII e IX).

Ma soprattutto interessante è l’apparizione, al principio dei paragrafi contrassegnati da intervalli, di notazioni numerali che in due casi si accompagnano a nomi di mesi come acale e ćeli: probabilmente date corrispondenti ai giorni delle feste con le relative cerimonie; per cui il rituale sarebbe articolato nello schema di un calendario. È fortemente probabile, quindi, che il liber linteus di Zagabria sia un esempio di quei famosi Libri Rituales di cui le fonti classiche ci hanno parlato in maniera molto sommaria, ma che erano alla base della letteratura sacra etrusca, la cui origine veniva fatta risalire ad un dio in persona: Tagete, tanto che per la religione etrusca si parla infatti di religione rivelata.

L’acquisizione

Nell’inventario del Museo Nazionale di Zagabria redatto negli anni tra il 1862 e il 1865, al n°1 della collezione di antichità egizie si legge la scheda:

Numero progressivo: 1

Dono: Del signor Ilija Barić vice Arcidiacono della Diocesi di Djakovo, a Golabinci.

Luogo di ritrovamento: Portata dall’Egitto da Mihail Barić, scrittore della Regia Cancelleria di Corte Ungherese, e dopo la sua morte lasciata al fratello Ilija.

Descrizione:

- Mummia femminile ignuda, stante, agganciata ad un’asta di ferro, su di un basamento di legno levigato, con capelli rossicci, tracce di doratura su fronte e spalle, entro una vetrina nera levigata, con vetro sui quattro lati, e all’interno con un tendaggio di seta di color grigio-cenere, sportelli guarniti, due serrature con chiavi, della quali la superiore blocca la corda, con la quale viene sollevata la tenda.

- Altra vetrina, posta su piedistallo sollevato, nero levigato, con porte di vetro, guarnizioni, serratura e chiave. In essa si trovano le interiora e le bende della suddetta mummia e frammenti di documenti scritti su papiro. Anche la maggior parte delle bende reca iscrizioni e geroglifici.

L’individuazione di “iscrizioni e geroglifici” su quelle bende fu il primo passo verso il riconoscimento di quello che ancora oggi è il più importante documento della lingua etrusca giunto fino a noi: il Liber Linteus di Zagabria. La storia a noi nota della mummia e delle bende ha inizio nel 1848/49, quando vengono acquistate dal nobile Mihail de Barić in Egitto. Nel 1829 Barić era divenuto Scrittore della Regia Cancelleria Ungherese esercitando questa professione fino al 1848 quando, scoppiata la rivoluzione, inizia a viaggiare raggiungendo anche l’Egitto dove pare abbia fatto il fortunato acquisto, ma dove esattamente e da chi non si sa. Di ritorno in patria, Barić vede negato il reinserimento nel suo precedente incarico e allora si stabilisce in una delle sue case nel centro di Vienna dove inizia ad occuparsi della sua collezione d’arte, che appunto comprendeva anche la mummia, ancora interamente avvolta nelle sue bende. La mummia era stata esposta in posizione eretta poiché Barić aveva provveduto a fissarla ad una spranga di ferro, all’interno di una vetrina, addobbata da tendaggi. Una nipote di Barić racconterà di aver visto il volto infantile della mummia: il che testimonia come ad un certo momento Barić aveva iniziato a liberarla dalle bende. Operazione che doveva aver quasi completato prima di morire, se nel 1859 mummia e bende erano custodite in due teche distinte e separate. Alla morte di Barić erede universale ne fu la nipote ed esecutore testamentario il fratello Ilija, subarcidiacono di Golubinci, un paese della diocesi di Djakovo (odierna Croazia).

Dopo la sua morte (1859) apparvero due documenti interessanti. Il primo contiene una dichiarazione di Ilija Barić del 14 dicembre 1861 in cui afferma che, in conformità con le ultime volontà del fratello Mihail, la mummia avrebbe dovuto essere ceduta all’Accademia Jugoslava; dove la prima si fosse mostrata inadeguata, destinatario alternativo sarebbe stato il Museo Nazionale di Zagabria. Una seconda lettera di Ilija Barić indirizzata al Capo dello Stato il 19 marzo 1862, contiene una dettagliata descrizione della “straordinaria mummia egiziana” già indicata come “interamente nuda”; ad essa appartengono “frammenti di lino insieme ad una incrostazione resinosa in cui la mummia era stata avvolta un tempo, come pure quattro o cinque rotoli delle suddette foglie di palma inscritti con segni e figure che potrebbero contenere una descrizione storica, tutti conservati in un’altra teca orizzontale, che odora di balsamo ed è chiusa da un coperchio di vetro”.

La ricostruzione del testo: codex o volumen?

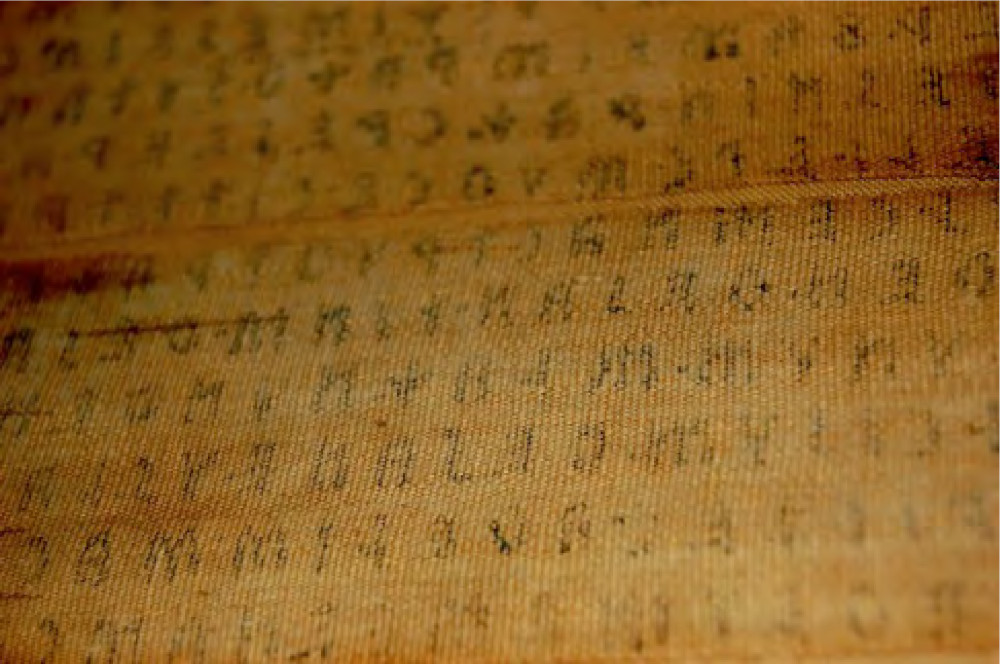

La vicenda del rinvenimento della mummia non si conosce nei dettagli; quello che si sa è che la mummia venne trasportata dall’Egitto a Vienna tra il 1848 e il 1849 dall’ex funzionario sloveno della Regia Cancelleria Ungherese Mihail Barić, e il testo trovato sul risvolto delle bende fu riconosciuto come etrusco solo nel 1891. Il testo era scritto su 11 bende di lino di diversa lunghezza; la lunghezza complessiva delle bende misurava 13,57 m.; le lettere erano alte 6 mm. Ogni benda conteneva dalle 5 alle 6 righe e si pensa che in origine le righe fossero circa 340; da questi e altri elementi Krall ipotizzò che le bende fossero pertinenti al contesto dell’imbalsamazione di una persona facente parte di una colonia di commercianti etruschi stabilitasi in Egitto. Secondo Roncalli, invece, sarebbero ipotizzabili in totale 8 bende, 5 delle quali contenenti il testo rituale e una perduta anch’essa scritta, mentre 2, prive di scrittura, avrebbero costituito i margini superiore e inferiore. L’altezza complessiva sarebbe quella di 1 1⁄2 piede attico-romano (44,4 cm.) e la lunghezza quella di 11,5 piedi.

In particolare è stato Roncalli che ha dimostrato che il lino non era un supporto scrittorio adatto per farne un volumen, ma che doveva piuttosto trattarsi di un liber piegato a fisarmonica, a giudicare dalla cura dello scriba nell’evitare di spezzare le parole con gli “a capo”, e dall’identica preoccupazione di non oltrepassare la doppia linea verticale rossa, delimitante sui due lati il testo delle colonne.

Inoltre, le conclusioni riguardanti le dimensioni e la forma originaria del liber si devono al confronto con il panno ripiegato rappresentato a rilievo sul sarcofago del Museo Gregoriano etrusco, proveniente dalla Tomba dei Sarcofagi di Cerveteri (foto 3), nonché al confronto con il tessuto ripiegato sulla Kibotos della Tomba dei Rilievi (foto 4). Osservando questi rilievi, lo spessore del tessuto ripiegato è tale da far ipotizzare l’uso di piegare dapprima il panno a metà nel senso della lunghezza, e solo in seguito “a fisarmonica”.

Grafia e cronologia

Secondo le ultime misurazioni, il liber presenta 12 colonne della lunghezza di 26,5 cm, separate l’una dall’altra da uno spazio di 1,8 cm (foto 5). La scrittura corre in direzione sinistrorsa e l’interpunzione è piuttosto regolare: le parole sono separate mediante un punto unico. La presenza di spazi liberi da scrittura è l’espediente più usato per separare una sezione del testo dall’altra, ma non manca il ricorso ad una linea orizzontale rossa. Le lettere sono alte in media 6 mm e sono eseguite secondo i canoni del tipo “regolarizzato” diffuso in Etruria settentrionale soprattutto tra il III e I secolo a.C. Inoltre, dal momento che nell’esecuzione dei segni non si riscontrano varianti sensibili, si pensa che l’intero testo sia stato redatto da un’unica mano. Inizialmente attribuito ad uno scriba inesperto della lingua etrusca e operante sotto dettatura, questa prospettiva è stata smentita dall’analisi di Roncalli, che anzi ha sottolineato la cura usata dallo scriba nell’organizzazione del teso che presenta segni diacritici in rosso, spaziature calcolate e una particolare attenzione nell’evitare gli “a capo” mediante il ricorso ai “complementi sovrapposti”. L’analisi grafica e fonetica ha fatto restringere il campo della probabile area di origine del testo all’Etruria settentrionale. Ma diversa è invece la conclusione di Maggiani per il quale, invece, in base ad alcuni indizi, ritiene che lo scriba sarebbe da considerarsi di formazione tarquiniese, ma ingaggiato da una clientela di origine settentrionale.

L’interpretazione del testo

Tante sono state le ipotesi formulate sulla natura del testo della mummia di Zagabria, fin dalle prime edizioni. Pallottino, incerto se lo scritto provenisse dalla madrepatria o se fosse stato prodotto localmente in Egitto, ha concluso che una comunità di etruschi si fosse stanziata in Egitto in età ellenistico-romana e che avesse utilizzato il testo per gli usi del culto. Roncalli ha ipotizzato la possibilità di investimenti commerciali con isolate presenze di colonie mercantili, in mano a famiglie etrusche magnatizie in Egitto sul finire del II secolo a.C., come conseguenza dell’esplosione dei mercati commerciali e artigianali mediterranei che seguì alle conquiste romane in Africa settentrionale (146 a.C.). Colonna ha infine menzionato la possibilità che a portare il liber in Egitto siano stati i seguaci di Marco Antonio fuggiti nel 40 a.C. da Perugia per raggiungerlo nella terra dei faraoni.

Ma una datazione più alta di circa un secolo troverebbe invece riscontro sulla base delle iscrizioni funerarie rinvenute ad Alessandria (foto 6) che presentano etnici che indicano l’origine italica del defunto già in età ellenistica. La presenza di commercianti provenienti dalla penisola italiana sembra già attestata dall’inizio del III secolo a.C. per via dei forti interessi di carattere commerciale che caratterizzano il regno di Tolomeo II, durante il quale viene intrapresa anche un’opera di riorganizzazione dei porti per potenziare i commerci. Queste circostanze spiegherebbero quindi la presenza nel Basso Egitto di comunità di stranieri che, insieme alle merci, avrebbero potuto trasferire anche i culti della madrepatria, e da cui sarebbe provenuto anche un tessuto come il lino.

Con l’edizione di Herbig del 1911 terminava una prima fase nell’interpretazione del testo, alla quale gli studiosi erano approdati con varie prese di posizione, il cui denominatore comune era la natura rituale del suo contenuto:

-

- il liber costituiva un rituale sacrificale di un colombario etrusco per Lattes

- un calendario rituale secondo Torp

- un culto locale di origine beotica per Bugge

- parte della disciplina fulguratoria secondo Skutsch

- un monumento di poesia sacrale analogo alle Tavole Iuguvine per Tulin

Fu però Olzscha il primo a procedere ad un’analisi sistematica delle parti di testo che erano ripetute, tenendo conto dello strumento di studio offerto dall’analogia dei rituali umbri e delle preghiere latine: inizio di ogni strofa era considerato da Olzscha l’invocazione del nume cui era rivolto il rituale. Nella sua opera, basata sul confronto sistematico con i testi rituali latini e italici, Olzscha sosteneva la tesi che il liber presentasse spesso la struttura di una preghiera, comprendente nella forma più completa 5 momenti sintattico-strutturali:

-

- L’invocatio, contenente l’invocazione della divinità destinataria della cerimonia

- La placatio (es: sis volens propitius; fave; pacem da)

- L’oblatio, o promessa di un’offerta secondo la legge del do ut des

- La postulatio, contenente la richiesta vera e propria

- L’acceptatio

Più recentemente, rifacendosi allo studio di Olzscha, Rix ha riproposto l’idea che, come anche nei rituali umbri, i testi paralleli del Liber siano delle preghiere e che ci sia la presenza di una proposizione iniziale che contiene la data, il nome della divinità cui il rituale è rivolto e una dichiarazione finale che il rito è compiuto. Poi segue una parte “preparativa” con l’elenco delle azioni da eseguire e infine una fase “esecutiva” in cui si descrive il rituale vero e proprio.

Considerazioni conclusive

Il problema nello studio del testo della mummia di Zagabria è che, accanto alle difficoltà di confronto con le testimonianze degli autori latini, non esiste una precisa corrispondenza neanche all’interno della documentazione archeologica ed epigrafica etrusca, perché il pantheon attestato dal liber non presenta confronti con nessuna fonte epigrafica conosciuta, neanche dal cerimoniale di Capua o dal fegato di Piacenza, che approssimativamente sono ascrivibili alla stessa cronologia. Il testo della mummia è stato analizzato da più punti di vista e, a partire dal suo contenuto liturgico, si è voluta evidenziare la prevalenza di preghiere (Olzscha, Rix) o di prescrizioni (Pfiffig), entrambe comunque ben attestate a giudicare dal ricorrere di formule di invocazione e dal costante ripetersi di intere sequenze.

Un tema centrale nello studio del liber è rappresentato dall’organizzazione del suo calendario. Dopo il lungo rituale di Nettuno, stabilito per il 26 settembre, sono riportate una serie di locuzioni temporali, le quali, forse a causa della lacunosità del testo, apparente- mente non individuano un rituale preciso per una divinità, ma una serie di azioni. Significativo e particolare è quindi il mano- scritto della mummia di Zagabria, testimonianza della sfera spirituale della civiltà degli Etruschi.

Ma quando decidererete di ammettere che si traduce soltanto con la lingua antica albanese? Vi è così difficile???? L’etrusco altro non è che la lingua degli illiri

gnurant Ale, basta con l’ideologia slava. Se non credi agli studi degli etruscologi ora hai anche le recenti analisi del DNA a confermare l’origine italica