È stata finalmente inaugurata il 12 giugno scorso la mostra “Gli Etruschi e il MANN”, dopo la sospensione dei lavori – e il conseguente congelamento della data di apertura – dovuta alle ben note vicende sanitarie che hanno profondamente scosso il nostro Paese.

La notizia più importante è che la quasi totalità di questi reperti verranno organizzati in una collezione permanente a cui lo staff del Museo Archeologico di Napoli sta già lavorando da tempo.

Che cos’è una mostra?

Prima di raccontarvi la mia esperienza di visita, vorrei spostare per un momento lo sguardo di chi mi legge su un aspetto che non tutti riescono a cogliere. Del resto, non è semplice comprendere appieno la strada percorsa da un oggetto che vediamo all’interno di una vetrina illuminata, percorso che ha ragion d’essere proprio nel nascondere sé stesso e lasciare spazio, o per meglio dire mostrare, una serie di reperti organizzati lungo un percorso scientifico, che li raccoglie e li racconta ai visitatori.

Ogni mostra ha una storia a sé, ma ad accomunare ogni esposizione vi sono uomini e donne che hanno qualcosa di nuovo da raccontare, utilizzando oggetti del passato che guardano al nostro presente, senza tuttavia mancare di una prospettiva più ampia verso il futuro.

Nella fattispecie il fatto rilevante è stato una vera e propria attività di scavo che non prevede l’utilizzo di strumenti specifici come la trowel o la total station e che non ha avuto come location un lotto di terra, ma gli sterminati depositi del Museo Archeologico di Napoli.

Dal 1777 l’ex “caserma di cavalleria”, sorta nel 1585 sulla necropoli greca di via Santa Teresa degli Scalzi (V-IV sec. a.C.) e nel frattempo divenuta sede dell’Università dei Regi Studi, venne identificata da Ferdinando IV come l’idonea sede per accogliere la Collezione Farnese e i reperti afferenti agli scavi dell’area vesuviana, precedentemente esposti nel Museo Ercolanense all’interno della Reggia di Portici.

Dopo i necessari lavori di adeguamento, tra le solide mura del Palazzo degli Studi iniziarono a confluire reperti dagli scavi della Campania e dell’Italia Meridionale, mentre un numero sempre maggiore di collezionisti privati cedettero in modi e tempi differenti le loro raccolte. Il risultato ad oggi è una sterminata raccolta di reperti archeologici che va ben oltre il materiale esposto, con magazzini ricolmi di opere che coprono un arco temporale pressoché completo della presenza antropica nella nostra Penisola.

Ed è qui che è avvenuto lo scavo, alla ricerca di quel materiale necessario e funzionale al racconto degli Etruschi al MANN, voluto da Paolo Giulierini (direttore del MANN), curato da Valentino Nizzo (direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia), coadiuvato da Emanuela Santiello e organizzato da Electa, con il sostegno della Regione Campania.

Gli studiosi coinvolti nella realizzazione della mostra, coadiuvati dagli uffici del MANN di Museologia, dell’Archivio Fotografico e del Laboratorio di Restauro, hanno lavorato per più di un anno all’individuazione e al restauro di reperti che erano stati semplicemente depositati all’interno del museo, indicandone l’ingresso negli appositi registri. A sostenere tutti ormai la grande esperienza di Electa, già organizzatrice della mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna” in corso al Museo Archeologico di Bologna, che ha tra gli enti prestatori anche il MANN.

Il complesso percorso di restauro ha coinvolto istituzioni come l’Accademia di Belle Arti di Napoli, che unendo con sapienza il lavoro sul campo e la formazione in aula, ha organizzato interessanti e proficui stage formativi che si sono conclusi con due tesi di laurea su reperti utilizzati lungo il percorso espositivo.

Al termine, come già detto, gran parte dei reperti verranno organizzati in una collezione permanente, altro inestimabile tesoro nello scrigno del MANN.

Le mostre sono dunque la parte visibile di un meccanismo complesso che crea dialogo, focalizzando l’attenzione su aspetti che ci riguardano da vicino, pur guardandoci da lontano. Dialogo tra i reperti esposti che convergono in una storia e dialogo tra la storia che essi raccontano e il visitatore.

Permeabilità culturale e contaminatio

Si arriva alle sale della mostra attraversando una collezione riaperta al pubblico da poco, quella preistorica e protostorica che, con i suoi reperti, è propedeutica alla prima sezione dell’esposizione: Gli Etruschi in Campania.

La presenza etrusca in quest’area geografica si rintraccia a partire dal periodo cardine tra la fine dell’Età del Bronzo e l’inizio dell’Età del Ferro (X-IX sec. a.C.)

Ce lo raccontano i reperti presenti in questa nuova sezione permanente afferenti alle necropoli in area campana, che ci parlano di indigeni che praticano l’inumazione dei defunti e di comunità che invece si rifanno al modello protoetrusco e villanoviano, praticando l’incinerazione e utilizzando ossari di forma biconica a decorazioni geometriche.

Del resto la Campania non ha confini naturali che possano delineare una marcatura netta verso nord e le sue pianure fertili, irrigate da un reticolo di fiumi e torrenti, richiamano verso sud gruppi che cercano nuove terre da coltivare e nuovi centri di scambio commerciale. Questo movimento di genti non innesca guerre di conquista o reazioni di difesa, ma piuttosto un’interazione culturale intensa che fa di questa regione il maggior polo di attrazione dell’intera Penisola, punto nevralgico in grado di far comunicare – e quindi organizzare ingenti scambi materiali e immateriali – tutti i protagonisti di questa fase storica, dagli Etruschi ai Levantini e dagli Indigeni ai Greci, che dal primo quarto dell’VIII sec. a.C. si affacciano nello scenario sociopolitico di quest’area geografica, il cui apporto si aggiunge al sostrato culturale dell’epoca.

Gli etruschi in Campania

La mostra accoglie il visitatore con un pannello che lo informa come In Tuscorum iure paene omnis Italia fuerat (quasi tutta l’Italia era sotto il dominio degli Etruschi). È catone il Censore che lo afferma già nel II sec. a.C., ripreso da Tito Livio.

E nel pannello accanto Polibio continua dicendo che “Questa pianura (Padana) era anticamente abitata dagli Etruschi, che occupavano pure i così detti Campi Flegrei, intorno a Capua e a Nola. Accessibili e noti a molti, anch’essi hanno acquistato grande fama per la loro fertilità: perciò chi vuol conoscere la storia della potenza degli Etruschi non deve riferirsi al territorio che essi possiedono al presente, ma alle pianure sopra ricordate e alle rendite che se ne ricavano”.

Due fonti storiche che gli studiosi dapprima relegarono al mito e che cominciarono ad assumere dignità di prova grazie all’azione sul campo dell’archeologia.

E l’esposizione ci mette subito di fronte, in un accostamento audace ma esplicativo, due gruppi di reperti raccolti in altrettante sepolture: la tomba Artiaco 104 di Cuma, datata alla fine del VIII sec. a.C. e la straordinaria Tomba Bernardini di Palestrina, la cui datazione si colloca tra il 675 e il 650 a.C., importante prestito del Museo Etrusco di Villa Giulia.

Due uomini di ceto molto elevato, appartenenti all’élite più ristretta dei rispettivi gruppi sociali, nessuno dei quali di origine etrusca. Ma il mondo etrusco entra nelle sepolture di questi due personaggi attraverso la realizzazione di parte dei corredi funerari, creando un collegamento ideale ma tuttavia probante, tra l’area etrusco-laziale (Palestrina) e la Campania (Cuma).

Nella Tomba Artiaco 104 il racconto omerico trova per la prima volta riscontro nella cultura materiale. Un preziosissimo cinerario emisferico in argento conteneva i resti di un uomo di altissimo rango, oggetto di un processo di incinerazione complesso, e sopra di esso uno scudo in bronzo di tipo villanoviano. Nel corredo anche un affibbiaglio (sistema di chiusura di una cintura) e alcuni fermagli a pettine in elettro e argento con decorazione a granulazione, reperti presenti anche nella Tomba Bernardini di Palestrina, tutti di fattura chiaramente etrusca con elementi orientalizzanti.

Lungo il percorso della prima sala troviamo altre sepolture che ci ripropongono lo stesso schema culturale, come la Tomba 1 della necropoli di Cales, che con i suoi oltre 100 reperti ci racconta ancora di una élite parte integrante di quella società composita di cui abbiamo cercato di dare conto fin qui. Oltre a fibule e armille, il corredo impressiona per la gran quantità di materiale vascolare, ceramico e metallico e per una piccola oinochoe in pasta vitrea di soli 8,5 cm di altezza, probabilmente utilizzata per versare i preziosi unguenti provenienti dall’Oriente.

Ma non solo necropoli. La prima parte del percorso espositivo porta all’attenzione del visitatore una selezione di iscrizioni e testimonianze della lingua etrusca osservabili in una serie di coppe dedicatorie, ma soprattutto nel lunghissimo testo della celebre Tabula di Capua, scoperta a Santa Maria Capua Vetere nel 1898. Quella esposta è una copia prestito del Museo Etrusco di Villa Giulia, mentre l’originale – che venne ritenuta un falso dall’allora direttore del Museo di Napoli e riconosciuta come autentica dallo studioso tedesco Ludwig Pollak – fa parte delle collezioni dello Staatliche Museen di Berlino.

Anche le strutture templari concorrono a realizzare il quadro generale della presenza etrusca in Campania, con l’esposizione in mostra di antefisse – parti delle terrecotte architettoniche con cui venivano realizzate le coperture – provenienti dall’antica Capua e della Dea Marica alla foce del fiume Garigliano, oggi confine politico tra le regioni Lazio e Campania.

Gli Etruschi al MANN

Forse potrà stupire, ma la rivalutazione della presenza etrusca in Campania – e non solo – può essere considerata il riflesso di un’attività che oggi è illegale: lo scavo, la raccolta e la vendita di reperti archeologici. Ovvero tutto ciò che possiamo definire come commercio antiquario, che trova il suo apice nel secolo dei grandi fermenti europei, del vapore, dell’elettricità e del romanticismo: l’Ottocento.

Tra le raccolte più cospicue e celebri del tempo possiamo senza dubbio annoverare il Museum Borgianum, la cui collezione costituisce oggi uno dei più cospicui fondi del Museo Archeologico di Napoli.

A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo Clemente Erminio Borgia iniziò a mettere insieme il nucleo originale della collezione, ampliata poi dal figlio Alessandro. Ma protagonista della “borgiana” fu senza dubbio il cardinale Stefano Borgia, nipote di Clemente, uomo erudito e con incarichi importanti presso il Vaticano, grazie ai quali riuscì ad acquisire materiali e reperti espressione di popoli lontani. Nella sua casa-museo di Velletri aveva riunito un’immensa raccolta di opere provenienti dal Lazio, dalla Toscana, dalle Marche e dalle aree della Magna Grecia, oltre che dall’Egitto e dal Vicino Oriente, ed era luogo di incontro dei viaggiatori di quel tempo. Agli studiosi affidava l’esame e l’interpretazione dei materiali, dei codici e delle iscrizioni che successivamente venivano pubblicate in appositi cataloghi per consentirne una fruizione maggiore.

Non va dimenticato inoltre che Stefano Borgia fu lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona, membro dell’Accademia Colombaria di Firenze e segretario dell’Accademia degli Erranti di Fermo. Oggi diremmo che quel suo attivarsi per promuovere la conoscenza dei popoli etrusco-italici lo aveva scritto nel DNA.

Fu lui infatti a riportare alla luce le celebri lastre di rivestimento di un tempio del periodo tardo-arcaico che possiamo ammirare nella seconda parte della mostra, scoperto nel 1784 nei presi della Chiesa delle Stimmate, da cui ha mutuato il nome che ancora oggi lo identifica: Tempio delle Stimmate.

Le terrecotte architettoniche, in stile etrusco ionico e molto probabilmente realizzate nella città etrusca di Veio, raccontano di ludi e corse con i cavalli, banchetti e cortei processionali e infine la trasformazione di Eracle in divinità, la sua apothéōsis.

Altri nuclei di reperti andarono ad integrare la collezione borgiana, provenienti da scavi nelle aree dell’Etruria più classica, con gli antiquari più accorti che cominciavano a prendere nota di una serie di dati utili a ricreare un contesto archeologico. Alcuni improvvisarono anche una sorta di stratigrafia ante litteram con l’intento di ricreare una cronologia attendibile all’interno di una medesima area di scavo.

Tra questi ricordiamo Marcello Venuti e il figlio Domenico. Il primo fu protagonista di quel fenomeno noto come “etruscheria”, nato nel Settecento a seguito di una sfrenata passione per gli Etruschi, veicolandolo negli ambienti culturali napoletani. Il secondo scavò con notevoli risultati a Sant’Agata de’ Goti, Montesarchio, Telese e Sales, mentre Andrea De Jorio e Pietro Vivenzio furono attivi rispettivamente a Cuma e a Nola.

In particolare Pietro Vivenzio mise assieme un’imponente collezione di reperti che il museo si assicurò per una somma pari a 30.000 ducati, per quel tempo una somma davvero ingente.

La sua collezione, oltre ad una notevole quantità di vasi attici di gran pregio, era formata anche da reperti di chiara fattura etrusca, come quelli ad impasto e in bucchero, datati al VII-VI sec. a.C.

E poi ancora gli “Acquisti Falconnet”, dal nome dei banchieri svizzeri che ne curarono il passaggio al Museo dall’area archeologica di Vulci, che grazie al fratello di Napoleone Bonaparte – Luciano – ricevette una grande attenzione.

Va fatto cenno anche dell’originale storia che va sotto il nome di “Acquisto Gargiulo”, dal nome di un restauratore del Museo che era anche uno spregiudicato antiquario, protagonista con l’istituzione napoletana della vendita di una prima collezione di 21 vasi attici a figure nere e di una seconda collezione in cui aveva inserito reperti etruschi originali ed altri contraffatti dalle sue abili mani. Del suo “Acquisto” fanno parte i tre sarcofagi ellenistici in terracotta, probabilmente di probabile origine tuscaniese, posti al termine del percorso espositivo.

E infine uno dei più grandi antiquari dell’Ottocento, Alessandro Castellani, che con il suo “Dono” del 1865 fa entrare nella collezione del museo otto tegole sepolcrali con iscrizioni etrusche, provenienti dalla necropoli di Chiusi.

I materiali afferenti a questo periodo “magico” dell’archeologia del meridione – pur con tutti i limiti che conosciamo – che si intreccia con la storia delle più celebri casate nobiliari del tempo, sono stati collocati dai curatori dell’esposizione all’interno di vetrine ottocentesche che giacevano nei magazzini del MANN, riportate in vita con attento e rispettoso restauro proprio in occasione della mostra.

Nonostante l’abbondanza delle fonti e della cultura materiale di cui abbiamo cercato di dare conto fin qui e che la mostra mirabilmente sottolinea, la presenza ed il dominio degli Etruschi in Campania rimase relegata all’ambito del mito, evidentemente schiacciata dall’invadente presenza della Magna Grecia. Finché gli studiosi riuscirono a collegare tra loro i fatti e a fornire le prove necessarie per vincere ogni resistenza e preconcetto all’interno del mondo accademico, grazie anche a ritrovamenti eccezionali come la già citata Tabula di Capua.

La mostra dunque si presenta al visitatore come un percorso di accrescimento su un’epoca che ha preceduto eventi noti che porteranno all’affermazione di Roma sull’intera area, facendo chiarezza su quel sostrato multietnico e composito ed indicando il ruolo che gli Etruschi ebbero nel definire la storia del Mediterraneo occidentale.

Agli organizzatori va dato anche il merito di aver saputo gestire la sospensione dei lavori di realizzazione della mostra a causa dell’emergenza sanitaria di cui tutti sappiamo, che li ha costretti a rivedere la data di apertura ed anche il modo con cui i visitatori possono fruire della mostra.

Va certamente menzionato il poderoso catalogo a cui Electa ci ha ormai abituati, ormai non più solo un elenco di reperti con le relative schede, ma un insieme di saggi di rilevante importanza che consentono di approfondire in modo adeguato ciò che il percorso espositivo piò soltanto evocare con la visione diretta degli splendidi reperti.

In particolare uno di questi saggi, curato da Valentino Nizzo, si è trasformato in una approfondita monografia, sempre edita da Electa all’interno della collana QM – quaderniMANN, dal titolo “Gli Etruschi in Campania. Storia di una (ri)scoperta dal XVI al XIX secolo”. Anche questo ulteriore strumento consente di approfondire i temi che si individuano all’interno del percorso espositivo. L’acquisto di entrambi i volumi è assolutamente consigliato, un acquisto che avrebbe ancor più valore se effettuato prima di visitare la mostra.

GALLERY:

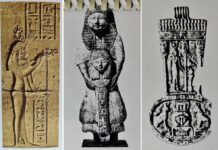

Pribo di dati sul sul rinvenimento o sulla pertinenza a qualcuna delle collezioni storiche del MANN, il carattere cultuale del reperto è reso certo dalle analogie che esso presenta con molti oggetti dalle funzioni affini, diffusi in prevalenza tra la fine del IX e l’inizio del VII sec. a.C. dal nord al sud della Penisola, con particolare frequenza nell’Etruria villanoviana. Museo Archeologico di Napoli. Credits: Paolo Bondielli.