Veduta di una parte del Vallo di Adriano. Crediti: romanoimpero.com

Patrimonio UNESCO dal 2005, quest’anno il Vallum Hadriani compie 1900 anni dalla sua edificazione.

La conquista della Britannia da parte dei romani fu affatto facile: le campagne militari iniziarono già sotto l’egida di Giulio Cesare, negli anni 55/54 a.C., partendo dalla Gallia. Sebbene nulla fu l’invasione, essa mise in contatto, culturalmente ed economicamente, il sud dell’Inghilterra con la capitale del futuro impero. Successivamente Ottaviano, poi Augusto, pianificò la conquista dell’isola nel 34, nel 27 e nel 25 a.C., senza che nessuna missione partisse. Un ulteriore, vano, tentativo venne fatto dall’imperatore Caligola nel 40 d.C. Sotto il regno di Claudio, nel 43 d.C., il senatore Aulo Plauzio iniziò la conquista della Britannia accanto allo stesso imperatore, e ne divenne il primo legatus Augusti pro praetore, ovvero governatore di una provincia imperiale proveniente dalla classe senatoria che aveva la delega militare dell’imperium da parte del princeps. La Britannia romana ebbe come capitale prima Camulodunum, “fortezza di Camulos”, divinità guerriera equiparata a Marte (odierna Colchester, Essex), e successivamente Londinium (Londra), fino a quando nel 207 d.C. l’imperarote Diocleziano divise la Britannia in quattro province: a nord la Britannia Secunda, con capitale a Eburacum (York); a sud-est la Maxima Caesariensis, con capitale Londinium; ad est la Flavia Caesariensis, con capitale Lindum Colonia (Lincoln); a ovest la Britannia Prima, che comprendeva anche il Galles e aveva come capitale Corinium Dobunnorum (Cirencester). Secondo le fonti archeologiche la presenza romana è in decadenza verso la fine del IV sec. d.C. L’anno di abbandono della Britannia da parte dei romani è da collocarsi al momento della proclamazione di Constantino III come imperatore nel 407 d.C.

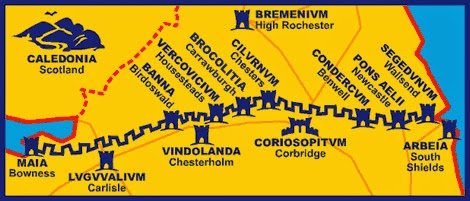

Nel 122 d.C. Adriano (117-138 d.C.) intraprese un viaggio lungo le province dell’impero. Mentre si trovava in Britannia, l’ennesima rivolta delle popolazioni autoctone portò l’imperatore ad edificare un vallum, una costruzione a difesa dei castra e del limes romani. L’impresa, che cronologicamente si colloca tra il 122 e il 128 d.C., e quindi in particolare sotto il governatore Aulo Pletorio Nepote, andava a proteggere i territori a meridione del confine fissato tra Wallsend (Segedunum), ad est, e Bowness-on-Solway (Maia), ad ovest.

Dai rinvenimenti archeologici sappiamo che le legioni interessate nella costruzione del vallo erano tre: la II Augusta, la XX Valeria Victrix, e la VI Victrix, tra cui figurava anche la classis Britannica, ovvero la flotta, e probabilmente il lavoro coatto della popolazione indigena. Il vallo è situato un po’ più a sud dell’attuale confine tra Inghilterra e Scozia, e percorre ca. 117/118km. La nuova linea difensiva doveva creare una barriera tra le foci dei fiumi Tyne (est) e Forth (ovest). Ad ogni miglio romano (ca. 1,48km) doveva corrispondere un forte, il milecastle, ognuno dei quali era intervallato nel percorso da due piccole torri. Sebbene i resti odierni non superino i 3m di altezza, il vallum doveva avere un’altezza compresa tra i 5 e i 7m, e uno spessore di ca. 3m.

Oltre a fungere da barriera per il limes nord-occidentale dell’impero, il vallo di Adriano serviva anche come dogana per controllare gli scambi commerciali. Insieme ai diversi insediamenti militari, si trovano anche città, che servivano ad alloggiare i cittadini e come luoghi di approvvigionamento.

Il Vallum Hadriani venne successivamente sostituito da quello costruito dall’imperatore Antonino Pio (138-161 a.C.) più a nord, ovvero nella Scozia meridionale.

Fonti:

Il Vallo di Adriano, romanoimpero.com

Hadrian’s Wall, English Heritage

Le province europee dell’Impero romano. La Britannia: Il Vallo di Adriano, treccani.it