Tra gli avvenimenti più importanti che si sono verificati in questa prima parte del 2021 ce ne sono un paio che in qualche modo si ricollegano al Museo Egizio e alla sua storia. Due avvenimenti che non hanno punti in comune, se non la portata mediatica mondiale e un personaggio a noi molto caro di cui tra poco vi dirò.

Riuscite dunque a collegare l’ammartaggio di Providence sul suolo del pianeta rosso e l’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, con la celebre istituzione museale torinese che parla di Egitto?

Non è semplice.

La persona su cui ricade il singolare effetto di convergenza è lo storico direttore del Museo, Ernesto Schiaparelli, la cui storia familiare è sempre foriera di grandi sorprese. Seguitemi tra i rami dell’albero genealogico degli Schiaparelli, così non ci perdiamo.

Ernesto aveva una zia, Caterina, che convolò a nozze con un cugino di terzo grado, Antonino, dopo aver ricevuto il necessario nulla osta per via del grado di parentela che li legava. La coppia ebbe due figli, Giovanni e Celestino, cugini di Ernesto, il primo astronomo e il secondo arabista.

Giovanni Schiaparelli è colui che ci collega a Marte – e quindi a Providence – e chi ha seguito con attenzione tutta la diretta dell’ammartaggio sa anche perché. Per tutti gli altri rimediamo subito, magari con qualche aneddoto divertente in più.

Giovanni ha il suo primo incontro con l’immensità della volta celeste mentre sta in braccio a suo padre Antonino, facciamocelo raccontare da lui: “Così, da bimbo di quattro anni, imparai a conoscere le Pleiadi, il Carro grande, e la Via Lattea. D’un tratto si spiccò una stella cadente; poi un’altra; poi un’altra. Alla mia domanda cosa fossero, egli rispose che queste cose le sapeva soltanto Domeneddio. Io tacqui ed un confuso sentimento di cose immense e di cose adorabili si impadronì di me”.

Il piglio è quello giusto e di fatti a soli diciannove anni Giovanni si laurea in Ingegneria Idraulica e Architettura e dopo una breve esperienza come docente di matematica in un Ginnasio, grazie ad una borsa di studio parte alla volta di Berlino. In Germania è l’astronomia che cattura totalmente la sua attenzione e dopo un soggiorno nella splendida San Pietroburgo, dove ha modo di approfondire ulteriormente le sue conoscenze dei pianeti e de il sole e l’altre stelle, torna in Italia per lavorare all’Osservatorio Astronomico di Brera.

Ne diventa ben presto direttore, del resto è uno Schiaparelli, e attua una politica di rinnovamento riuscendo ad assumere nuovo personale specializzato e a farsi rinnovare le attrezzature, parte delle quali risale ormai alla seconda metà del Settecento! Del resto è uno Schiaparelli, l’ho già detto?

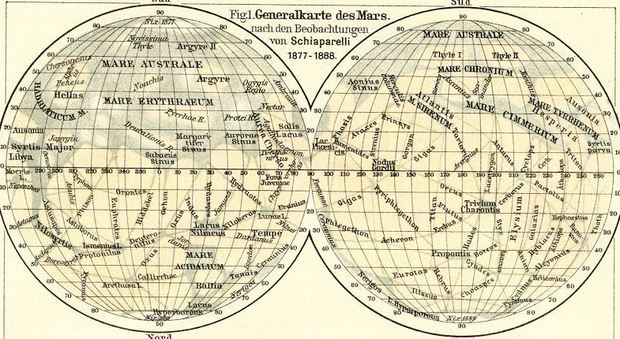

Con il nuovo telescopio riesce a vedere cose che prima non vedeva e quando lo punta su Marte individua alcuni riferimenti precisi grazie ai quali realizza una griglia, un po’ come è avvenuto per i nostri meridiani e paralleli, entro la quale collocare sempre più elementi.

Lavorando con costanza, sera dopo sera, crea il primo planisfero del pianeta Marte, che non so se è come scoprire la tomba di Nefertari, ma è di certo un risultato notevole.

Si accorge però che il suo telescopio crea un effetto ottico che lui chiama “geminazione dei canali”, ovvero una sorta di raddoppio delle singole linee che sono visibili sulla superficie di Marte, che assumono l’aspetto di canali compresi tra due argini che corrono parallelamente. Sembrano proprio opere di ingegneria idraulica, una sorta di paleoirrigazione, un archetipo di canalizzazione a scopo agricolo, praticamente…una Pompei su Marte, un’Atlantide riemersa, la Cappella Sistina della galassia.

La notizia fa il giro del mondo tradotta in inglese, ma con un errore fatale. Per tradurre il termine “canali” viene utilizzato “canals” e non “channels”: il primo indica sempre opere realizzate dall’uomo, il secondo invece anche opere della natura. E così gli astronomi diventano inconsapevolmente portatori sani di una fake news ante litteram, grazie alla quale viene coniato il termine “marziani”, che presto diventerà sinonimo di alieni.

Giovanni dimostra di essere un po’ meno austero del cugino Ernesto e si diverte molto all’idea che qualcuno possa irrigare qualcosa su Marte facendo della spassosa ironia. Ad esempio definisce Marte come il paradiso degli idraulici ed immaginando i marziani impegnati in un turno elettorale per eleggere i propri rappresentanti, anche il paradiso dei socialisti!

Giovanni è considerato uno dei maggiori astronomi del suo tempo. A lui dobbiamo l’intuizione, rivelatasi poi esatta, che gli sciami meteorici siano residui di comete, per la quale nel 1872 riceve la Medaglia d’oro della Royal Astronomical Society.

Poi ci sarebbe anche un’altra faccenda che riguarda Giovanni e “le sfere omocentriche di Eudosso di Cnido e di Callippo di Cizico, [che] a differenza di quelle usate da molti astronomi di epoche successive, non erano concepite come sfere materiali, ma solo come elementi di un algoritmo di calcolo analogo alla moderna serie di Fourier”. Lui l’ha capito prima di tutti e noi ci fidiamo senza indagare oltre.

Per quanto riguarda il tormentato passaggio di consegne tra gli inquilini della Casa Bianca che è culminato con l’insediamento del Presidente Biden, le cose sono un po’ differenti.

Com’è d’uso fare durante le celebrazioni di insediamento, artisti famosissimi dedicano un brano al Presidente eletto e ancora tutti ricordiamo con emozione Aretha Franklin interpretare My Country ‘Tis of Thee di fronte ad un commosso Barack Obama e Beyoncé intonare l’Inno Nazionale.

Per il giorno del giuramento di Joe Biden presso il Campidoglio è intervenuta, tra gli altri, Lady Gaga che ha cantato The Star-Spangled Banner, l’inno nazionale degli Stati Uniti d’America. È apparsa accompagnata da un baldo militare che l’ha aiutata a scendere le scale, operazione resa complessa da un vistoso e corposo abito su cui spiccava una grande colomba dorata con ramoscello d’ulivo in bocca.

Lo splendido abito houte couture color rosa Schiaparelli è stato fornito dalla Maison Schiaparelli, realizzato appositamente per lei dal direttore creativo Daniel Roseberry. Si, proprio Schiaparelli, come Ernesto.

Torniamo per un attimo tra i rami dell’albero genealogico di questa singolare famiglia piemontese per ritrovare Caterina e Antonino, i cugini di terzo grado sposati con apposito nulla osta, che hanno due figli: Giovanni l’astronomo, di cui abbiamo detto, e Celestino l’arabista, entrambi cugini di primo grado di Ernesto. Celestino a sua volta ha due figlie, Elsa e Barbara, cugine di secondo grado del nostro Schiaparelli, che in questo periodo è direttore della sezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, incarico che ha ricoperto dal 1881 al 1893.

La Maison Schiaparelli e l’abito che ha indossato Lady Gada durante le celebrazioni di insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti, sono una diretta conseguenza delle azioni di Elsa, sicuramente il membro più eclettico e rivoluzionario che abbia mai alloggiato tra i prestigiosi rami dell’albero genealogico Schiaparelli.

Non so se i due cugini, Ernesto ed Elsa, si siano mai incontrati. Quando Elsa nasce Ernesto è già un uomo di 34 anni e vivono in città diverse senza il supporto di gruppi Whatsapp, dei Freccia Rossa e dei voli low cost che oggi tengono unite le famiglie, anche numerose, in diaspora per il mondo.

Ma non è importante nell’economia di questo scritto che i due personaggi si siano incontrati, ma la possibilità che abbiamo di metterli accanto osservandoli da lontano.

Chiunque abbia letto qualcosa su Ernesto Schiaparelli non ha certo faticato a farsi l’idea di uno studioso serio e rigoroso, profondamente religioso, che ha condotto una vita spartana dedicandola interamente al proprio lavoro.

Ora proviamo ad immaginarci Elsa, china sul tavolo scrittorio della sua casa romana, che intinge il pennino nell’inchiostro denso e scuro del suo calamaio, concentrata a scrivere la sua opera prima: una raccolta di poesie…erotiche, dal titolo “Arethusa”. Se nel saggio “Poetesse Italiane” di Camilla Bisi pubblicato nel 1916, viene entusiasticamente definita dall’autrice “orientale per l’esuberanza, come di magnifica flora, del verso; per le ardenti immagini; per la plastica bellezza che noi sentiamo in lei”, altra reazione si ha in casa Schiaparelli.

Celestino l’arabista, cugino di primo grado di Ernesto, è un accademico tutto d’un pezzo, nominato direttamente da Vittorio Emanuele II bibliotecario dell’Accademia dei Lincei e la mamma, Giuseppa Maria de Dominicis, un’aristocratica di discendenza medicea. Entrambi spiazzati dall’uscita editoriale della figlia la spediscono in men che non si dica in un collegio svizzero gestito da religiose, nel tentativo – che oggi sappiamo essere stato vano – di portare l’esuberante e giovane Schiap a più miti atteggiamenti.

Dopo aver messo in atto uno sciopero della fame ed aver respinto le avance di un uomo d’affari russo, molto gradito in famiglia, Elsa fugge a Londra dove conosce il conte William de Wendt de Kerlor di cui si innamora follemente e che sposa nel 1914. Tutto a posto dunque? No!

Il conte William, a dispetto del titolo nobiliare, è un affascinante e squattrinato truffatore che si occupa di teosofia e di paranormale da cui Elsa divorzierà nel 1922, poco dopo la nascita di una figlia e non prima di aver dilapidato quasi del tutto la propria dote tra lussuosissime crociere e frequentazioni, spesso al di sopra delle loro possibilità, vissute tra Londra e New York.

Mentre Elsa compie queste peripezie transoceaniche, Ernesto – che fin dal 1894 ha assunto il ruolo di direttore del Museo Egizio di Torino – fonda la Missione Archeologica Italiana le cui attività riportano alla luce la tomba di Nefertari, la tomba intatta di Kha e Merit, le tombe dei figli di Ramesse III, solo per citarne alcune tra le più significative. L’egittologo lascerà la guida del Museo nel 1927 per spegnersi l’anno dopo, proprio nel periodo in cui sta cominciando a prendere forma la straordinaria avventura di Elsa nel mondo della moda, nella stessa città in cui Ernesto si è specializzato in Egittologia con Gaston Maspero.

Dopo il divorzio Elsa si traferisce a Parigi con la figlia, Maria Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor, che opportunamente decide di farsi chiamare più semplicemente Gogo Schiaparelli.

Gogo avrà due figlie, Marisa Vittoria Schiaparelli Berenson e Berinthia “Berry” Berenson Perkins.

La prima è una splendida settantenne con un passato da modella e attrice, che ha recitato in Morte a Venezia di Luchino Visconti e in Barry Lyndon di Kubrick. Nel 1972 recita assieme a Liza Minnelli in Cabaret, la trasposizione cinematografica del celebre musical di Broadway del 1966, a cui vengono assegnati ben otto oscar e due nominations e grazie al quale Marisa vince il National Board of Review Award come migliore attrice non protagonista.

La seconda, modella e attrice sulle orme della sorella maggiore, sale di buon mattino a bordo del volo American Airlines 11 per spostarsi da Boston a Los Angeles. Il Boing 767 finirà la sua corsa alle 8.46 schiantandosi contro la Torre Nord del World Trade Center. Era l’11 settembre 2001.

Ma torniamo da Elsa, perché dobbiamo renderle giustizia e perché questo racconto non vuole essere una ballata del bene e del male, ma semmai un omaggio alla genialità di questa famiglia.

Dopo questa prima fase un po’ turbolenta e dopo aver vissuto momenti di grande sconforto nella casa parigina di Francis e Gaby Picabia, conosciuti durante le frequentazioni newyorkesi, Elsa trova la sua strada nel mondo della moda diventando allieva di colui che liberò le donne dal fastidioso corsetto: Paul Poiret.

Tra passi in avanti, alcune porte chiuse e qualche coraggioso investimento andato a buon fine, il genio di Elsa esplode, incontenibile, in una moltitudine di “prime volte”.

Per citarle tutte dovrei fare un lungo elenco e non credo sia questo lo spazio giusto. Ma come non ringraziarla per aver dato dignità al maglione, relegato ai soli lavori della campagna per la sua informe comodità, reso capo elegante grazie a decorazioni a trompe l’oeil e a nuove soluzioni di taglio e tessitura.

E come non ringraziarla per aver vestito con la prima gonna-pantalone la tennista Lilí Álvarez, creando un certo scandalo nell’ambiente conservatore del tennis inglese dei primi anni Trenta.

Ma il suo è anche e soprattutto un lavoro di ricerca con un impegno costante nel realizzare tessuti originali e nuove soluzioni, come ad esempio integrare l’invenzione di Elias Howe, la cerniera, in abiti eleganti, sostituendo i fastidiosi e numerosi bottoncini da chiudere uno ad uno.

E poi ancora il primo abito da sera che avvolge e fascia il corpo della donna con una profonda e sensuale scollatura sulla schiena, disponibile anche in double-face alternando i colori bianco e nero, ma soprattutto in quella nuance di magenta “rafforzato” conosciuto ancora oggi come “Rosa Schiaparelli”.

Il primo profumo di una Maison è uno Schiaparelli ed è un successo mondiale, con la sua celebre bottiglia disegnata da Léonor Fini sulle sensuali curve dell’attrice Mae West. Ma Elsa è anche la prima stilista ad inserire delle frasi stampate sui propri abiti, per lo più aforismi di Jean Cocteau, oltre a creare l’abito…scheletro! Inserendo opportunamente delle strisce di stoffa al di sotto di un abito fasciante, Elsa vuole riprodurre a rilievo le principali ossa di uno scheletro umano, realizzando un bozzetto che gli ha donato Salvador Dalì.

Devo obbligarmi a mettere un punto a questa storia! Ma prima un piccolo elenco lo devo proprio fare, perché le donne che Elsa Schiaparelli ha vestito nel corso della sua carriera costituiscono un formidabile insieme di stile e glamour.

Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Wallis Simpson che diventerà poi duchessa di Windsor, Ginger Rogers, Vivien Leigh, Juliette Gréco, Lauren Bacall, Mae West, Nusch Éluard. Quest’ultima è musa ispiratrice di Pablo Picasso, che la ritrae in molte opere. Tra queste la più celebre è forse “Ritratto di Nusch Éluard” del 1937, dove la modella indossa proprio un abito della Maison Schiaparelli, ben riconoscibile nei giochi d’immagine e di luce del celebre pittore spagnolo.

Perdermi tra i rami di questo straordinario albero genealogico è stato per me un viaggio illuminante, grazie al quale ho potuto conoscere i membri di una famiglia rimasta sempre a margine dei miei interessi, concentrato sulle opere del solo Ernesto.

È stata l’occasione per ritrovarmi immerso in un periodo su cui avevo già indagato per altri motivi, dove ho ritrovato uomini e donne che hanno segnato il loro e il nostro tempo. Uomini e donne coraggiosi, colti ed estroversi, capaci di cogliere appieno i vantaggi delle innovazioni di quel periodo il cui ritmo avanzava alla velocità della luce.

Si va su Marte anche grazie al lavoro di Giovanni e la bellezza, declinata nell’eleganza di un abito, si propaga nel mondo ancora oggi nel nome di Elsa, mentre Ernesto pare ancora di vederlo tra le sale del Museo Egizio, chino su una mensola a sistemare un po’ meglio uno dei reperti della tomba di Kha e Merit.

Di lui si apprezza il silenzio, il suo operare a bassa voce ma con grande capacità e tenacia, al punto che il senatore Fedele Lampertico lo descrive così: “Avete qualche bella idea, qualche progetto difficile, impossibile da effettuarsi? Affidatelo al Prof. Schiaparelli e lo vedrete realizzato”. Doti che Ernesto Schiaparelli mette anche a servizio del prossimo e ci piace ricordare l’Associazione benefica da lui fondata a Firenze, che dopo pochi anni di attività conterà più di 200 opere distribuite in una trentina di Paesi: scuole elementari, medie e superiori; orfanotrofi; ospedali e dispensari…

Ma tra le ramificazioni di quell’albero troviamo il padre Luigi, docente di archeologia all’Università di Torino; un Giovanni Battista fratello del nonno indicato come farmaceutico, un altro Giovanni Battista forse coetaneo che invece è farmacista. Di Giovanni l’astronomo e Celestino l’arabista si è detto, ma troviamo anche un generale, Cesare, zio di Ernesto e un cugino quasi coetaneo, Luigi, paleografo allievo di Grauert e di Heigel. Ernesto ha un fratello, Cesare, laureato in chimica ed apprezzato fotografo, fondatore e presidente della Società Fotografica Subalpina di Torino, ancora oggi attiva con tantissime iniziative dedicate al mondo della fotografia.

E poi la luce intensa e a contrasto di Elsa. La sua spregiudicatezza, la sua genialità e il suo coraggio si possono quasi toccare nella paziente e costante azione dell’ago e del filo, rintracciando nei preziosissimi abiti che confeziona la trama complessa della sua vita.

Figure, forse, contrapposte nella forma, ma che molto hanno in comune nella sostanza. Perché, parafrasando Cavaradossi nella Tosca di Puccini, la genialità nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde.