Il gatto nell’antico Egitto: animale domestico e divinità multiforme

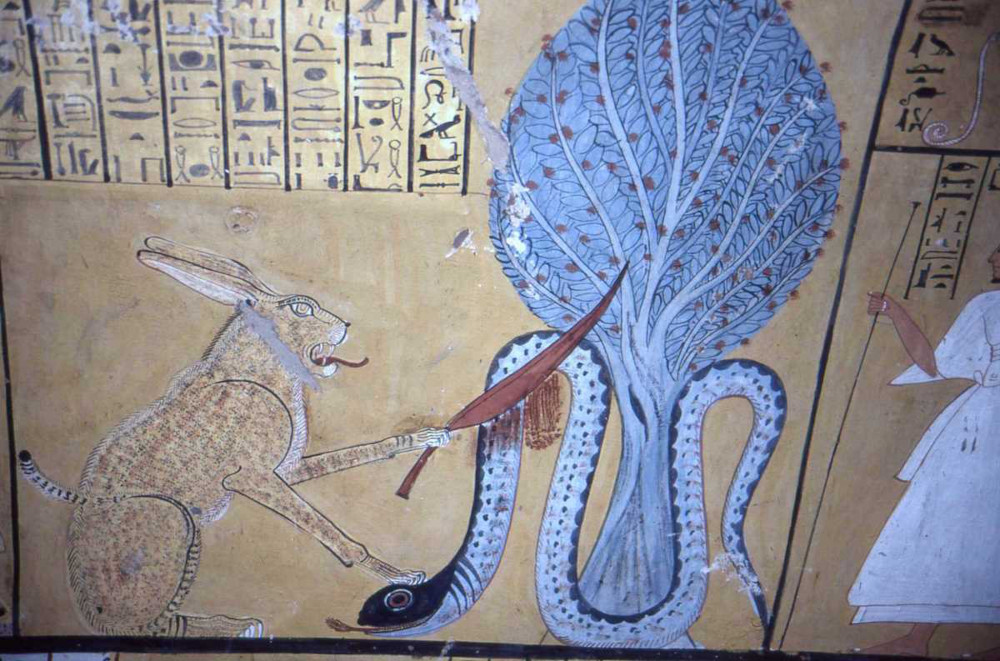

Dopo la sua prima comparsa nella tomba di Khnumhotep III a Beni Hasan, l’attività del gatto è ben documentata da rappresentazioni e testi. Esso compare come animale domestico in tombe private e come divinità nel pantheon egizio. Il gatto maschio è l’ipostasi del dio sole Ra, che combatte quotidianamente il mostruoso serpente Apopi, manifestazione del caos; la gatta si identifica con l’amorevole e materna dea Bastet, pronta però a trasformarsi in una feroce leonessa quando il caso lo richiede. Il gatto ha un ruolo fondamentale in alcuni miti, nel culto, in determinate feste popolari e perfino nelle fiabe.

La domesticazione del gatto

Si è attuata all’alba della storia: il gatto egizio è del tipo Felis silvestris libica, un animale che si lascia addomesticare facilmente, al contrario di altri gatti del tutto tetragoni all’addomesticamento anche se allevati dall’uomo fin dalla nascita.

Il gatto era utile all’uomo per la sua attitudine a dare la caccia ai topi: nel territorio paludoso i roditori dovevano essere numerosi, danneggiando i raccolti e infestando le case alla ricerca di cibo nei silos in cui veniva riposto il grano.

I gatti erano anche utili contro i serpenti risultando vittoriosi nelle lotte contro di loro. I gatti sanno perfino quali erbe mangiare come antidoto ai morsi dei serpenti.

Il gatto europeo discende direttamente dal gatto egiziano. Si ritiene che nel I secolo d.C. i gatti fossero imbarcati sulle navi per contrastare i topi e che durante questi viaggi abbiano raggiunto l’Europa.

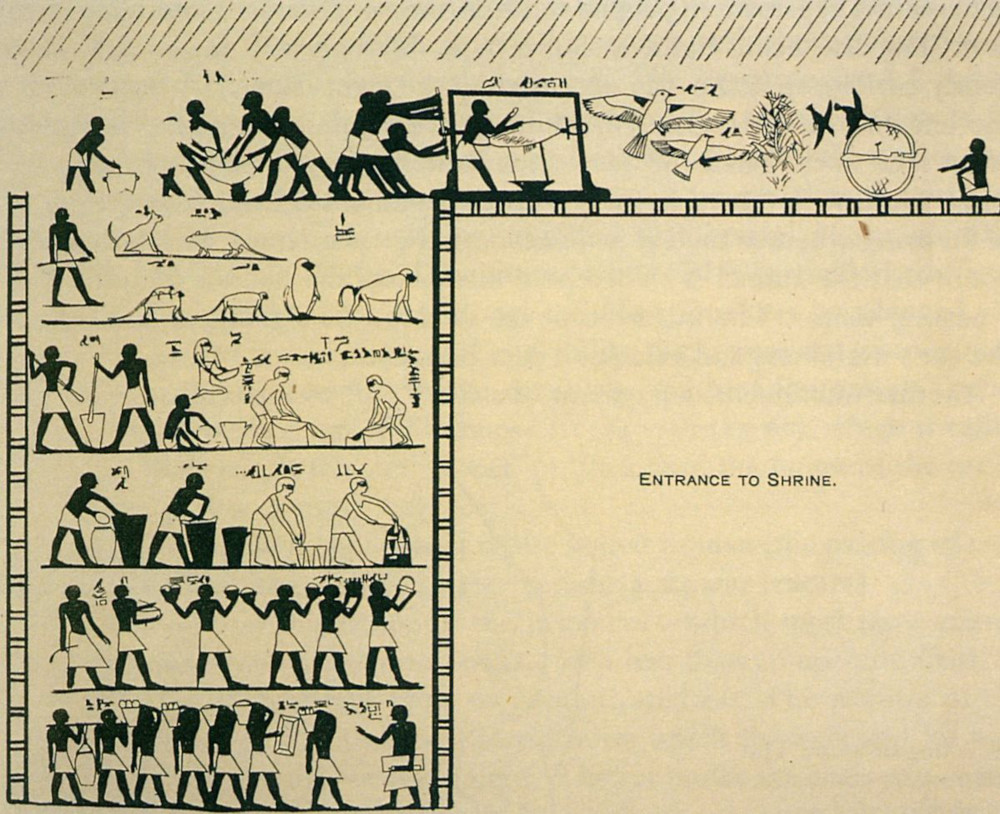

I gatti selvatici

I gatti domestici compaiono nelle rappresentazioni tombali egizie solo a partire dal Nuovo Regno, verso il 1500 a.C. Nelle rappresentazioni antecedenti si vedono gatti selvatici impegnati a catturare uccelli in scene di caccia nelle paludi da parte del titolare della tomba. Il gatto delle paludi nilotiche appartiene alla specie Felis chaus nilotica e si confonde spesso con la lince.

Si ritiene che la prima comparsa del gatto in una rappresentazione si trovi nella tomba di Khnumhotep III (XII dinastia – Medio Regno), a Beni Hasan.

Il defunto è rappresentato nella palude mentre cerca di infilzare dei pesci con uno spiedo; il gatto è appostato sopra un fascio di papiri pronto a scattare sulle prede. Nelle tombe dell’Antico Regno, il periodo delle piramidi, sono numerose analoghe rappresentazioni. Ma in questo periodo gli animali che insidiano gli uccelli della palude sono genette1 e manguste2.

È interessante notare che nelle necropoli di animali non c’è alcuna distinzione tra le varie razze di gatti e fra loro compaiono anche genette e manguste.

I fasci di papiri non potevano sostenere il peso dei gatti e degli altri animali cacciatori, come compare nelle rappresentazioni. Quindi il realismo delle scene è relativo perché il loro presupposto è religioso. Infatti, queste scene nilotiche continuano a essere rappresentate anche nel Nuovo Regno e nei periodi successivi per mostrare che il defunto dominava gli elementi del caos, simboleggiati dagli animali della palude. In questo compito il defunto aveva degli aiutanti magici, gli animali che erano manifestazioni di divinità3.

In alcune tombe del Nuovo Regno i dipinti mostrano gatti nella palude a caccia di uccelli. Il più bel dipinto del genere è rappresentato nella tomba di Nebamon, ora conservato nel British Museum.

La fauna celata nei papiri della palude è costantemente minacciata da un gatto.

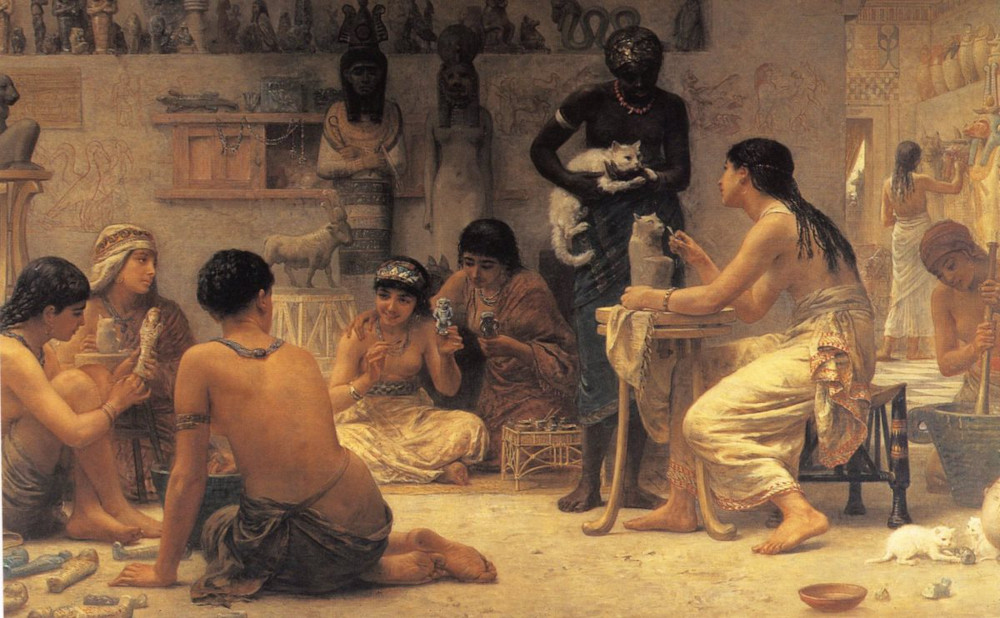

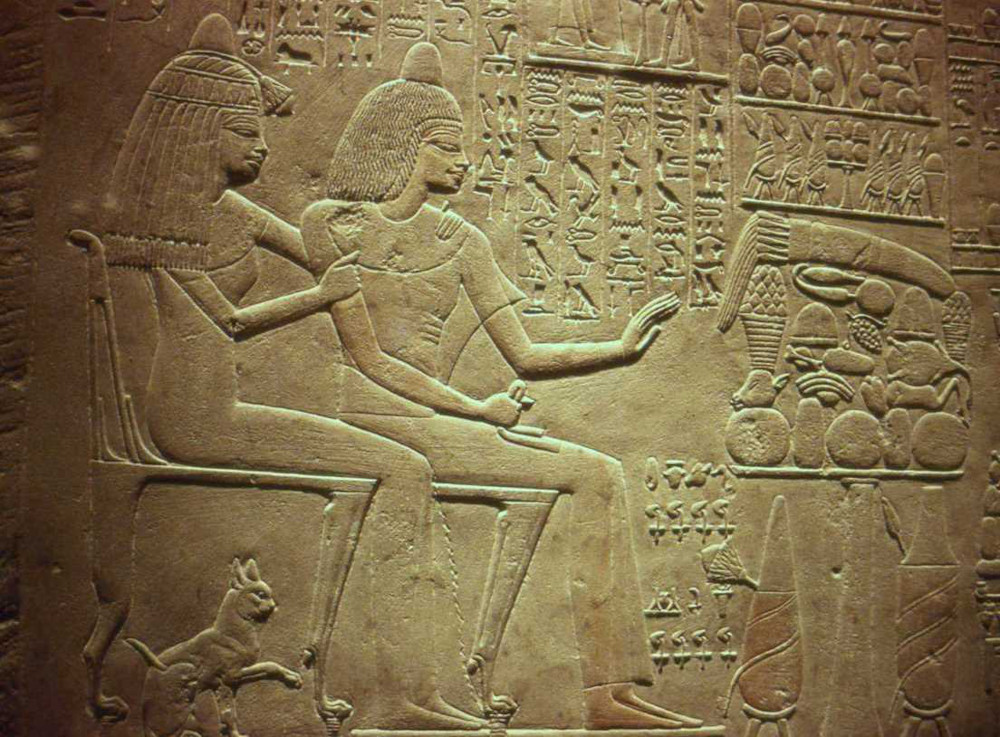

I gatti domestici

A partire dal Nuovo Regno, verso il 1500 a.C., le rappresentazioni tombali mostrano spesso una gatta sotto il sedile della “signora della casa”. I due sposi sono rappresentati seduti fianco a fianco, ma la gatta risulta invariabilmente associata alla donna.

La gatta è un simbolo della sessualità femminile4 e, come vedremo in seguito, esprime l’idea di una madre feconda. Talvolta compaiono insieme la gatta e un’oca e magari anche una scimmia. L’oca e la scimmia simboleggiano le pulsioni sessuali maschili: quindi queste rappresentazioni configurano gli stimoli dell’eros che consentiranno ai due sposi di unirsi post mortem per rigenerarsi.

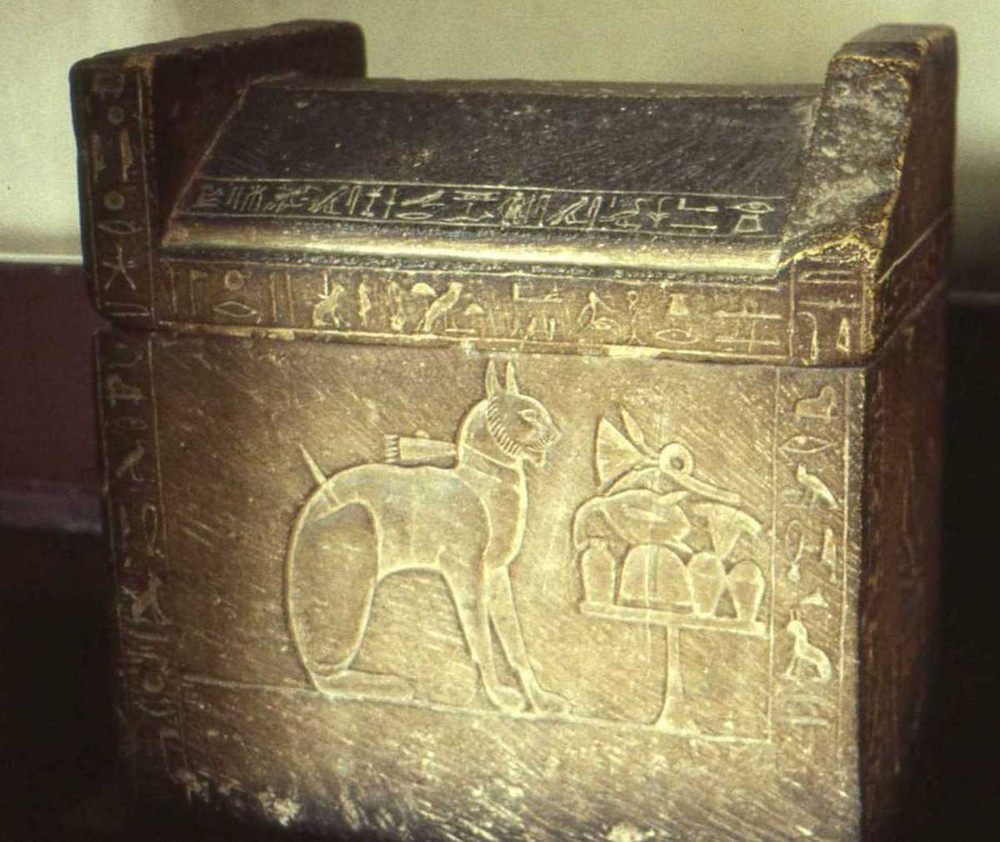

La rappresentazione di gatti nelle tombe esprime un significato religioso. Ma nella vita quotidiana doveva esserci anche della vera affezione dei titolari delle tombe per il loro gatto. Altrimenti non si spiegherebbe la cura con cui in questo periodo i gatti venivano sepolti dopo la morte5. Un caso eclatante di tale affetto si verifica con il principe ereditario Thutmosi6, figlio di Amenhotep III (XVIII dinastia), che fece costruire un sarcofago di calcare per la propria gatta defunta. I testi e le immagini scolpiti sul sarcofago sono del tutto analoghi a quelli degli umani: i riti trasformano la gatta in un Osiri, il dio dei morti.

Il nome del gatto

Per tutto il corso della civiltà egizia il gatto maschio fu chiamato miu-mi e la femmina miut-mit. Il gatto veniva quindi designato con un nome decisamente onomatopeico.

Nel Nuovo Regno troviamo però una spiegazione di tipo religioso basata sulle allitterazioni. In una glossa del capitolo 17 del Libro dei Morti si legge: “Chi è questo grande Gatto?” “È Ra; lo si è chiamato gatto (miu) quando Sia7 ha detto su di lui: <C’è qualcuno simile (miwy) a lui in ciò che egli fa?> È così che esiste il suo nome di gatto (miu)”.

Il gatto nell’onomastica

Il nome del gatto compare anche nell’onomastica. In alcune tombe dell’Antico e del Medio Regno sono stati riscontrati casi di donne chiamate Mit, “Gatta”8. Un caso illustre è quello del faraone Pamiu9 (773-767 a.C.) della XXII dinastia, il cui nome significa “Il Gatto Maschio” (pa è l’articolo il e mi sta per gatto).

Una stele del Medio Regno trovata a Saqqara mostra una iscrizione geroglifica con il nome di due figlie di un certo Mentuhotep chiamate Miit, Gatta10.

Il gatto come forma di Ra, il dio sole

Nelle tombe regali del Nuovo Regno, nella Valle dei Re, è riportato un testo funerario conosciuto come “Le litanie del Sole”. Questo testo descrive le 77 forme che può assumere Ra. Il gatto è una di tali forme.

La religione egizia esprime un conflitto permanente tra Ra, che rappresenta la continuità della creazione, e un mostruoso serpente di nome Apopi. È un conflitto cosmico poiché Apopi cerca di bloccare il corso del sole per tornare al caos delle origini. Questo conflitto è il tema dominante di tutti i testi funerari regali. Naturalmente Ra risulta sempre vincitore. Nei vari “libri” funerari Ra è coadiuvato da assistenti divini. Alcuni di questi, rappresentati con le orecchie di gatto, sono impegnati a straziare o a tagliare le teste degli alleati di Apopi.

La lotta tra Ra e Apopi è rappresentata con scene vivaci in tombe private e in papiri che riportano le vignette del Libro dei Morti: un feroce gattone, Ra, con un grosso coltello seziona un serpente, Apopi, che comunque la notte successiva tenterà nuovamente la malvagia impresa di bloccare il corso del sole.

Nella settima ora del “Libro dell’Amduat” una divinità a testa di gatto mozza le teste dei nemici del dio Ra11.

Il gatto in funzione apotropaica

In alcune stele false-porte di tombe e templi è rappresentato un gatto nei due lati superiori del monumento. I due gatti guardano verso l’interno della tomba o del tempio. Talvolta al posto dei gatti compaiono due leonesse oppure due sfingi regali12. Queste associazioni rendono evidente che i gatti erano rappresentati per svolgere la funzione magica di prevenire e proteggere da pericoli provenienti dall’esterno.

La gatta, figlia di Ra

In quanto tale, la Gatta era l’ureo, rappresentava cioè la dea Udjat, il serpente cobra che stava sulla fronte di Ra a sua protezione. Ma “la gatta, figlia di Ra”, era anche una forma di Hathor, dea della gioia e dell’amore, che nel “Mito della Vacca celeste” si tramuta nella terrificante dea leonessa Sekhmet.

Questo mito racconta che per vendicarsi di una congiura degli uomini contro di lui, Ra ordina a Hathor di distruggere l’umanità. Hathor si trasforma in leonessa e come Sekhmet compie una terribile strage. Alla vista della carneficina Ra si pente e per salvare gli uomini ricorre a un trucco: durante la notte, mentre Sekhmet riposa, fa preparare una grande quantità di birra, colorata di rosso, che al mattino fa poi spargere nel deserto. Al suo risveglio Sekhmet, ingannata dal colore, beve avidamente la birra credendola sangue. Così si ubriaca e dimentica di proseguire la sua truce impresa. La “festa dell’ebrezza”, che nel mese di Thot13 si celebrava in tutto l’Egitto e con particolare enfasi a Bubasti (“la casa di Bastet”), consisteva in clamorose bevute di vino14 a ricordo del modo in cui si era interrotta la carneficina.

La trasformazione della amorosa vacca Hathor nella feroce leonessa Sekmet è la regola e non l’eccezione nella religione egizia. Tutte le divinità femminili, quali: Hathor, Sekhmet, Bastet, Uadjet, Tefnut, Mut, Nekhbet, Mafdet, Mehyt, Menhyt, ecc., potevano identificarsi l’una nell’altra e assumere di volta in volta aspetti gioiosi e pacifici o manifestarsi come leonesse estremamente feroci.

Così la gatta di Ra è di fatto una divinità che assume diverse identità e che spesso prende le forme di leonessa.

È noto che Bastet è il nome di una dea gatta. Ma, come diremo più avanti, questa identificazione si avrà a partire dalla XXII dinastia. Prima di questo periodo e anche successivamente non è possibile separare la personalità di Bastet da quella di Sekhmet. Fra l’altro i medici erano preti di Sekhmet, ma nella loro attività usavano i saperi e gli strumenti contenuti nel cestello di Bastet.

Lo scettro di Sekhmet è lo uadj, a forma stilizzata di papiro, segno di frescura che la dea rivolge ai malati per guarirli.

Bastet non aveva templi propri se non a Bubasti e a Saqqara nord. Però le sue immagini coincidono sempre con quelle della leonessa Sekhmet e nei resti del tempio di Bubasti compaiono anche numerose immagini della dea Hathor.

Il mito della dea lontana

Il mito racconta che per una lite tra il dio Ra e l’ureo, sua figlia, quest’ultima abbandona l’Egitto e si rifugia in Nubia dove si trasforma nella leonessa Tefnut. Ma Ra vuole che sua figlia ritorni e riprenda il suo ruolo di protezione magica. Invia quindi alla figlia due messaggeri, Onuris (=colui che riporta la lontana), e Thot, il suo visir, per convincerla a tornare in Egitto. Il dio Thot si trasforma in babbuino per dialogare con la fiera, mostrandosi in questa occorrenza anche maestro di eloquenza. Tefnut resiste a lungo agli allettamenti di Thot, ma alla fine acconsente a tornare alla patria natia e ai suoi affetti familiari.

A mano a mano che la dea procede sul suolo d’Egitto, la leonessa Tefnut si trasforma e prende le forme delle divinità femminili che presiedono alle varie località. Un gruppo statuario del museo del Louvre, artisticamente piuttosto brutto, è grandemente significativo nel mostrare l’interdipendenza tra le principali divinità femminili: la più appariscente è Hathor nella sua forma di vacca, la dea di Dendera; si identificano poi Mut, la dea di Tebe, rappresentata come donna; la dea Uadjet, dea di Buto e patrona del Basso Egitto, nella sua forma di cobra; la dea Bastet, la dea di Bubasti, rappresentata come un felino.

In Egitto la feroce Tefnut cambia gradatamente la sua natura fino a diventare la dolce e amabile gatta Bastet. Alcuni templi minori avevano lo scopo di festeggiare il ritorno della dea e anche i templi maggiori riportavano nei testi e nelle rappresentazioni tracce di questo mito. La spiegazione più ovvia di questo mito è che esso fosse una metafora dell’inondazione proveniente da sud, dalla Nubia, rinnovando la vita in Egitto e annunciando un prossimo cambio di stagione, con giornate meno torride e quindi più godibili.

La dea gatta Bastet

E con la XXII dinastia, verso il 950 a.C., che si espande il culto di Bastet e a promuoverlo sono i preti di Sekhmet sotto i sovrani di origine libica.

Nell’Antico Regno Bastet è una divinità leonina. Lo provano i portali del tempio di granito di Chefren (il portale nord è dedicato a Bastet e il portale sud a Hathor), alcuni passi dei Testi delle Piramidi e i resti di una cappella di Pepi I (VI dinastia) a Bubasti. Anche nei templi della XXII dinastia e in quelli successivi Bastet è identificata con una leonessa. Ma nelle tombe private e nella devozione popolare la dea assume la forma di una gatta. In questo periodo compaiono una infinità di bronzetti che rappresentano sia una gatta accucciata che una gatta attorniata da vari micini. La gatta Bastet è diventata un talismano di felice maternità.

Sorge anche un suo stretto collegamento con Mut rappresentata come avvoltoio, in quanto la figura dell’avvoltoio nel geroglifico significa madre.

L’associazione della gatta Bastet con la dea dell’amore Hathor è documentata anche dalle numerose immagini di gatte trovate nei santuari hathorici di Serabit el-Khadim e di Timna nel Sinai. D’altra parte, anche Bastet, come Hathor, viene pacificata dal suono dei sistri e delle collane menat, strumenti ai quali queste divinità erano associate.

La gatta Bastet e l’eros

La stretta connessione tra Bastet e Hathor è di per sé allusiva di un ruolo erotico della gatta. Nel tempio di Hibis, nell’oasi di Kharga, sono rappresentati dei sistri associati con il fallo. In una di queste rappresentazioni due gatte stanno ai lati del sistro. Il significato di queste immagini richiama la masturbazione con cui il demiurgo ha dato origine alla creazione.

Erodoto15, storico greco del V sec. a.C., ci ha lasciato un resoconto della festa di Bubasti alla quale partecipavano grandi masse di pellegrini che confluivano qui da tutto l’Egitto utilizzando la via del fiume. Le barche erano affollate di uomini e donne impegnati in canti, nel battere le mani e nel suonare i sistri. In vista dei villaggi le barche si accostavano alla riva e le donne lanciavano lazzi e sollevavano le loro vesti per mostrare il sesso. A Bubasti tutti questi pellegrini celebravano la festa dell’ubriachezza, bevendo più vino in questa solennità che in tutto il resto dell’anno. Questa festa assumeva quindi sfumature orgiastiche.

La necropoli di gatti

In tutto l’Egitto si sono trovate vaste necropoli di gatti. Il culto per tutta una specie invece che per un singolo animale si è diffuso a partire dal IV secolo a.C. per iniziativa dei sovrani tolemaici. Nella religiosità del popolo egizio questi sovrani colsero la possibilità di ottenere grossi benefici economici. Le specie animali associate alle varie divinità (gatti, cani, ibis, montoni, uccelli rapaci, ecc.) furono allevate su vasta scala in prossimità dei templi dove confluivano le masse dei pellegrini. I pellegrinaggi religiosi erano molto importanti all’epoca: Erodoto racconta che in occasione della festa di Bastet giungevano a Bubasti fino a 700.000 pellegrini. Per inviare le loro richieste agli dei, entità astratte che vivevano in cielo, i pellegrini sceglievano un animale associato alla divinità di riferimento, il gatto nel nostro caso, e pagavano una quota perché l’animale fosse ucciso, imbalsamato e sepolto. L’esame delle mummie di gatti ha mostrato che i vari esemplari avevano in genere pochi mesi di vita e che la loro morte era avvenuta per torsione del collo. I riti dell’imbalsamazione trasformavano il povero animale in un Osiri, il dio dei morti, quindi un essere divino con una vita felice nell’aldilà egizio.

Diodoro Siculo16, storico del I sec. a.C., racconta che chi uccideva un gatto subiva la pena di morte e cita un caso a cui assistette di persona: un cittadino romano, che uccise involontariamente un gatto, venne linciato dalla folla. La contraddizione con l’uccisione rituale dei gatti è solo apparente: il rituale trasformava il gatto ucciso in un essere divino, quindi anche l’animale ne traeva un vantaggio.

A sua volta Polieno17, storico greco del II secolo d.C., racconta che il re persiano Cambise (VI sec. a.C.) per conquistare la città di Pelusio ricorse allo stratagemma di mettere degli animali, fra cui dei gatti, davanti ai suoi soldati: la città cadde subito perché i difensori evitarono di lanciare frecce per non colpire gli animali.

Nel Bubasteion (= necropoli di gatti) di Saqqara nord si sono trovate anche le spoglie di due giovani leonesse, a riprova della analoga identità con cui venivano considerati questi felini.

Le mummie di gatti e di cani ritrovate nelle rispettive necropoli erano così numerose che nel XIX secolo, fino al 1860, furono spedite a interi navigli in Inghilterra e in Francia per essere usate come concime nei campi.

Il gatto e “il mondo alla rovescia”

In papiri e in ostraka (= scaglie di calcare e cocci di vasi) ci sono pervenute dal mondo egizio rappresentazioni e schizzi di scene in cui il ruolo e la natura dei personaggi sono totalmente rovesciati rispetto alla realtà. I gatti, spesso presenti in queste scene, compaiono in totale dipendenza dei topi. Una femmina di topo esercita la funzione sovrana, mentre i gatti agiscono attorno a lei in vari tipi di azioni servili.

Prendendo a riferimento antiche favole medio-orientali, una egittologa tedesca18 ha messo in ordine i materiali egizi e ne ha ricavato una ipotetica ma probabile favola di una guerra tra gatti e topi. L’uccisione di un giovane topo da parte di un gatto sarebbe stato l’atto scatenante della guerra. Un esercito di topi avrebbe assalito con successo la fortezza dei gatti e sarebbe così iniziato un periodo di dominio da parte dei gatti. Ma un affresco del Museo Copto del Cairo, proveniente dalla chiesa di Bauit, mostra una delegazione di topi che si presenta a un gatto per chiedere la pace. Alla fine, la natura avrebbe ripreso il suo corso normale. Il racconto ha una sua morale in linea con le credenze egizie: l’ordine naturale del mondo, rappresentato dalla dea Maat, può essere temporaneamente alterato e riportare il caos; ma le regole istituite dagli dei durante la creazione alla fine prevalgono sul caos.

E infine, una curiosità: durante gli scavi nell’area della residenza reale di Lisht è stata trovata una porzione della parete decorata a rilievo, proveniente forse da un tempio di Pepi II (VI dinastia), con un segno geroglifico neb (= signore) e tre gatti seduti. Questa iscrizione va letta come “Signore della città dei gatti”. Una città di gatti? Nel suo commento a questa iscrizione Malek ipotizza la possibilità che i tre gatti siano solo un’indicazione di pronuncia.19

Bibliografia essenziale

– Bakr, Tell Basta, E.A.O. Press, Cairo 1992

– Bresciani, L’insegnamento di Ankh-scescionqui, in Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Einaudi Tascabili, Torino 1999, pagg. 825-846

– Bresciani, Il mito dell’Occhio del Sole, Paideia, Brescia 1992

– Brunner-Traut, Favole, miti e leggende dell’antico Egitto, Newton Compton Ed., Milano 1999

– Corteggiani, L’Egypte ancienne et ses dieux, Fayard, Paris 2007

– Delvaux & Warmenhol (a cura di), Les divins chats d’Egypte, Peeters Ed., Leuven1991

– Desroches-Noblecourt, Amours et fureurs de La Lointaine, Stock/Pernoud, Paris 1997

– Germond, Bestiario egizio, Le Lettere, Firenze 2001

– Houlihan, The Animal World of the Pharaohs, The American University Press, Cairo 1995

– Inconnu-Bocquillon, Le mythe de la Déesse Loinyaine à Philae, IFAO. Le Caire 2001

– Les Chats des Pharaons, 4000 ans de divinité feline, Institut Royal des Science, Bruxelles 1990

– Malek, The Cat in ancient Egypt, British Museum Press, London 1993

– Naville, Bubastis (1887-1889), The Egypt Exploration Fund, London 1891

– Roccati & Tosi, Stele e altre epigrafi da Deir el-Medina, F.lli Pozzo, Torino 1971

– Rosenow, The Domain of the Cat-Goddes, Bastet, in Ancient Egypt Magazine, Manchester, August-September 2008, pagg. 27-33

– Rosenow, The Naos of “Bastet, Lady of the Shrine” from Bubasts, in The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 94, 2008, pagg. 247-266

– R. Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London 2003

– Yoyotte, Chat, in Vernus & Yoyotte, Le Bestiaire des pharaons, Perrin, Paris 2005, pagg. 513-534

Gilberto Modonesi

1) La genetta era l’ipostasi della dea Mafdet, che a sua volta era spesso equiparata a Bastet.

2) La mangusta era un animale associato al dio solare Atum.

3) Il gatto era una delle previste trasformazioni di Ra, il dio sole.

4) Negli insegnamenti di Ankhsheshonqy al figlio si fa riferimento alla femmina “grande dama di giorno, gatta la notte”.

5) La zoolatria inizia nel IV secolo a.C.

6) Thutmosi morì prematuramente e alla morte di Amenhotep III ascese al trono Amenhotep IV-Akhenaton

7) Sia è il dio della conoscenza.

8) Il Museo Egizio di Torino espone i sarcofagi di tre sorelle, figlie di un prete tebano del Nuovo Regno, i cui nomi sono: La Gatta”, “La Topa” e “Buon Anno”: Donadoni Roveri, Il gatto nell’antico Egitto, in <I gatti nell’arte. Il magico e il quotidiano>, Multigrafica Ed., Roma 1987, pagg. 20-24.

9) Nesut-bit (User-Maat-Ra-setep-n-Ra) e sa-Ra (Pami-meri-Amon): Rose, The Sons of Re: Cartouches of the Kings of Egypt, JRT, London 1985, pag. 115.

10) Malek, 1993, op. cit., pag. 48, fig. 26.

11) Abt & Hornung, Knowledge for the Afterlife, Zurigo 2003, pa.gg. 84 e 86.

12) Come si può vedere nelle false porte delle cappelle del tempio di Sethi I a Abydos. Lì sono sfingi.

13) Corrisponde al nostro settembre. Va ricordato che in questo mese l’inondazione era al suo culmine e che l’acqua del Nilo era di colore rossastro.

14) Il colore della birra nel mito giustifica l’associazione con il vino.

15) Libro II, 60.

16) Libro I, 83.

17) Libro VII, 9.

18) Emma Brunner-Traut.

19) Malek, 1993, op. cit. pag. 47.