I riti funebri nella Roma repubblicana sembrano attingere dalla civiltà greca e da quella etrusca, di cui il mondo romano arcaico è stato, sia pure in parte, il portato.

Dopo la morte, il defunto etrusco veniva esposto in casa e poi trasportato, da personale adibito allo scopo, al luogo del seppellimento, seguito da un corteo di amici e parenti. Al termine della cerimonia funebre, i parenti tenevano banchetti e facevano eseguire danze e giochi per enfatizzare i divertimenti di cui il defunto avrebbe goduto nell’ oltretomba. Relativamente alla modalità di seppellimento, la prima fase della storia etrusca è contraddistinta dall’ incinerazione, poi sostituita dall’ inumazione, in cui il defunto veniva deposto all’ interno della tomba e al di sopra di un sarcofago spesso scolpito con lo stesso materiale in cui era stata scavata la tomba, inizialmente a fossa e poi a camera. Nell’incinerazione, invece, le ceneri del defunto erano inserite nei vasi canopi, sorta di contenitori dalla forma umana seduta in una poltrona dall’ alto schienale; oppure in apposite urne di argilla o di bronzo che riproducevano la forma di una capanna a pianta circolare o rettangolare.

La realtà però è, come spesso accade, molto più complessa: i riti dell’ incinerazione e dell’ inumazione sono attestati in Etruria anche contemporaneamente in più regioni (ad esempio nell’ Etruria centro- settentrionale sembra prevalere l’incinerazione) e talvolta la scelta tra l’una o l’altro sembra essere correlata alla famiglia o al singolo individuo. Esistono persino delle necropoli in cui gli incinerati riposano accanto agli inumati.

In ogni caso nelle tombe i familiari aggiungevano generi di conforto, come vasellame, gioielli, armi e cibi di ogni genere, che rendessero più comoda la vita del defunto nell’ oltretomba. E’ innegabile che ci siano state, poi, influenze greche sulle pratiche funerarie romane, come si evincerà più sotto.

Nella Roma repubblicana la forma di seppellimento privilegiata era l’incinerazione. Soltanto durante il primo principato cominciò a prendere piede l’inumazione, in un primo tempo destinata ai bambini e ai poveri.

Vero è, peraltro, che la scelta delle modalità del seppellimento aveva una precisa relazione con l’idea di oltremondanità. La società romana tra il I secolo a.C. e il I sec. d.C. sembrava credere nella sua maggioranza all’ idea di un’ anima che restasse consapevole anche dopo la morte e che fosse possibile una reciproca influenza tra vivi e morti. Esisteva, però, una frangia della popolazione, quella più colta e a contatto col mondo ellenico, che attingeva per le proprie credenze sull’ anima alle dottrine filosofiche stoica ed epicurea, per le quali essa, in quanto costituita da materia, era mortale e tornava al nulla dopo la morte, perdendo coscienza e individualità. Insomma, per gli intellettuali nutriti di filosofia greca, la vita umana era solo un intermezzo tra due nulla, quello precedente alla nascita e quello successivo alla morte.

A Roma al momento del trapasso un parente raccoglieva con un bacio l’ultimo respiro del moribondo, poi gli chiudeva gli occhi. Moltissime le fonti che lo certificano, tra cui due “Consolationes” senecane, “Ad Marciam” e “Ad Polybium”, di epoca giulio-claudia. Per tutti citiamo Cicerone nelle “In Verrem” (V, 45, 118)

“matresque miserae pernoctabant ad ostium carceris ab extremo conspectu liberum exclusae; quae nihil aliud orabant nisi ut filiorum suorum postremum spiritum ore excipere liceret.”

“E le misere madri trascorrevano le notti davanti alla porta del carcere, escluse dall’ ultimo sguardo dei figli; queste non chiedevano null’altro se non che fosse loro concesso cogliere dalla bocca dei loro figli l’ultimo respiro”.

E sul rito della chiusura degli occhi:

“Heu, terra ignota canibus data praeda latinis alitibusque iaces,nec te tua funera

mater produxi pressive oculos aut volnera lavi”.

“Ahimè, tu giaci in terra sconosciuta, dato come preda alle cagne latine e agli uccelli; e io, tua madre, non ho potuto accompagnare te, il tuo funerale o chiuderti gli occhi o lavarti le ferite.ˮ (Eneide, l. IX, v. 485-487)

Così si lamenta la madre di Eurialo, vedendo la testa del figlio confitta, assieme a quella di Niso, sulle aste dei nemici trionfanti.

Chi rifiuta di compiere questo rito pietoso è condannato. Così, ad esempio, Citemnestra nell’ “Odissea” di Omero (l. XI) attraverso le parole dell’ ombra di Agamennone.

(…) ed io percotea con le le braccia la terra,

morendo, con la spada confitta nel corpo. E la cagna

s’allontanò; né, mentre scendevo alle case dell’Ade,

degnò tender la mano, per chiudermi gli occhi e le labbra.

Successivamente veniva invocato per tre volte (e poi ad intervalli regolari) il nome del defunto, fino al momento del seppellimento. I lamenti funebri erano effettuati dalle donne della famiglia, ma anche dalle praeficae, che intonavano neniae e che venivano pagate per manifestare dolore per il lutto, piangendo ed elevando grida di dolore. La parola praefica deriva da prae e facere e designa “colei che opera davanti alla casa” del defunto. Tra le prèfiche, inoltre, spicca la figura di una donna, la corifèa, che le istruiva sul modus plangendi e sulle movenze da assumere per compiangere il defunto, come colpirsi al petto e alla braccia, urlare e piangere ad intervalli regolari, strapparsi i capelli o scuotere la testa facendo ondeggiare i capelli, e lacerarsi le vesti. La presenza delle prèfiche, tra l’altro, non si è perduta nella storia: come afferma De Gubernatis, “ancora oggi vige in alcuni paesi (Italia, Grecia, Albania, Romania, Irlanda) l’usanza di chiamare a cantare sulla bara le lodi del morto donne, che il popolo indica con varî nomi (reputatrici, computatrici, voceratrici, ecc.); varî anche i nomi delle loro nenie: riepitu, tribolo, naccarata, titio, vocero, ecc…”

La lunghezza del rito e l’ utilizzo della voce umana aveva peraltro un altro fine: quello di scongiurare il pericolo di morte apparente, o pseudothanatos. Ce ne parla il grammatico Servio nel suo commentario al VI libro dell’ “Eneide”.

“Plinius in Naturali Historia dicit hanc esse causam ut mortui et calida abluantur et per intervalla conclamentur, quod solet plerumque vitalis spiritus exclusus putari et homines fallere. Denique refert quendam superpositum pyrae adhibitis ignibus erectum esse nec potuisse liberari.”

“Plinio nella sua Naturalis Historia dice che questa è la ragione per cui i morti vengono lavati e chiamati ad intervalli regolari, poiché avviene spesso che crediamo che il respiro della vita sia uscito e che gli uomini si sbaglino. Poi dice che un uomo che era stato posto su una pira che era stata data alle fiamme si è rialzato ma non aveva potuto essere salvatoˮ.

Plinio, infatti, aveva citato i casi di morte apparente dell’ ex console Aviola, dell’ex pretore Lucio Lamia e del pretore Gaio Elio Tuberone (Nat. Hist., VII): se, però, i primi due furono arsi vivi perché si risvegliarono troppo tardi, quando era già stata accesa la fiamma del rogo, Tuberone riuscì a salvarsi.

La preoccupazione di un seppellimento prematuro dovette evidentemente pervadere non solo gli antichi Romani, se si pensa che la morte del papa fino a poco tempo fa non veniva certificata solo tramite dichiarazione ufficiale del medico, ma anche attraverso un protocollo governato dal cardinale camerlengo alla presenza del cancelliere della Camera Apostolica. E se l’ anello del Pescatore, che il papa riceve all’ inizio del suo pontificato, viene tolto ancora oggi dall’ anulare della mano destra e il sigillo papale spezzato, un tempo il camerlengo batteva per tre volte con un martelletto d’argento sulla fronte del pontefice defunto e ne invocava il nome di battesimo, sempre per tre volte. In seguito, comunque, molta letteratura ha preso spunto da seppellimenti prematuri realmente accaduti e li ha tradotti in racconti o romanzi dalle evidenti marcature gotiche.

Il corpo era poi sollevato dal letto e deposto a terra (depositio). In latino, infatti, la parola “depositus” significa anche “morto”. L’atto successivo era il lavaggio del corpo con acqua calda, effettuato o dalle donne di casa o dagli addetti alle pompe funebri (pollinctores, dal verbo pollingere, cioè lavare, ungere un cadavere, a sua volta derivante forse da pellem ungere), mandati a casa del morto dai libitinarii, gli impresari delle pompe funebri il cui compito era facere o exercere libitinam, espressione che indicava la loro pratica.

Il nome di libitinarii fu attribuito agli impresari delle pompe funebri in relazione alla dea Libitina, divinità della sepoltura probabilmente appartenente alla categoria degli dei novensides, letteralmente “dei dei nuovi arrivati”, che si opponevano, nella terminologia utilizzata dal filologo e studioso della religione romana George Wissowa, agli dei primitivi di Roma, gli indigetes.

Il nome Libitina si faceva derivare da libare, cioè dalle libagioni che si versavano quando si seppelliva il defunto. Tuttavia l’ etimologia di tale nome non è affatto sicura, come sicura non è la sua provenienza geografica. Alcuni hanno ipotizzato l’ etimologia Libitina- Lubentina (o Lubentia) che rimanda a lubido o libido, che in latino definisce l’appetito sessuale, identificando la dea che presiede al funus con Venere/Afrodite. Altri, come Massimo Pittau, sostengono la teoria secondo la quale il nome Libitina proverrebbe dall’ etrusco lupu (“morto”) o lupuce (“è morto”).

Ma torniamo al funus gentilizio: la salma veniva successivamente trattata con balsami profumati e miele per ritardarne la decomposizione, infine veniva sdraiata sul letto funebre (lectus funebris).

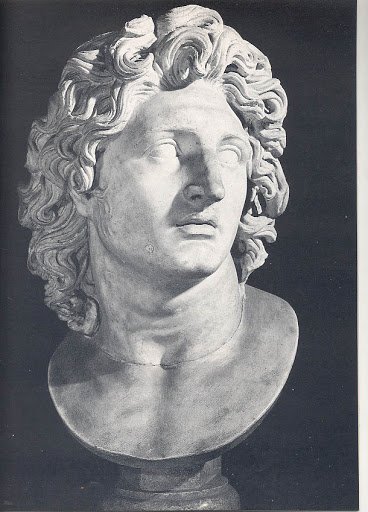

La scelta del miele come elemento preservativo del corpo non è romana, ma ha antecedenti, alcuni lontani, altri più vicini: basti pensare agli Assiri, agli Egizi e al mondo greco. Il corpo di Alessandro Magno, ad esempio, fu immerso nel miele per preservarlo dalla decomposizione.

E così si legge nell’ “Odissea” (XXIV, 68) a proposito del funerale di Achille:

“ed egli fu sepolto nelle vesti degli Dei fra molti unguenti e nel dolce miele.”

L’uso si protrasse anche in epoca successiva presso gli Arabi, come si evince nel più grande trattato di farmacologia cinese, il Bencao Gangmu (1578) di Li Shizhen.

In questa fase il corpo veniva vestito delle sue vesti e della toga, scelta sulla base del ceto sociale e degli eventuali incarichi politici del defunto. Poi veniva posta nella bocca, nella mano o sugli occhi del cadavere un quadrante (un quarto di asse), che sarebbe servito per pagare al traghettatore Caronte il passaggio nell’aldilà (obolus Charontis), esattamente come accadeva in Grecia. La postura che si faceva adottare al corpo era con la testa e i piedi verso la porta, nell’ atto di un uomo che sta per andar via.

La salma, così preparata, veniva esposta da tre a sette giorni, in base al rango sociale.

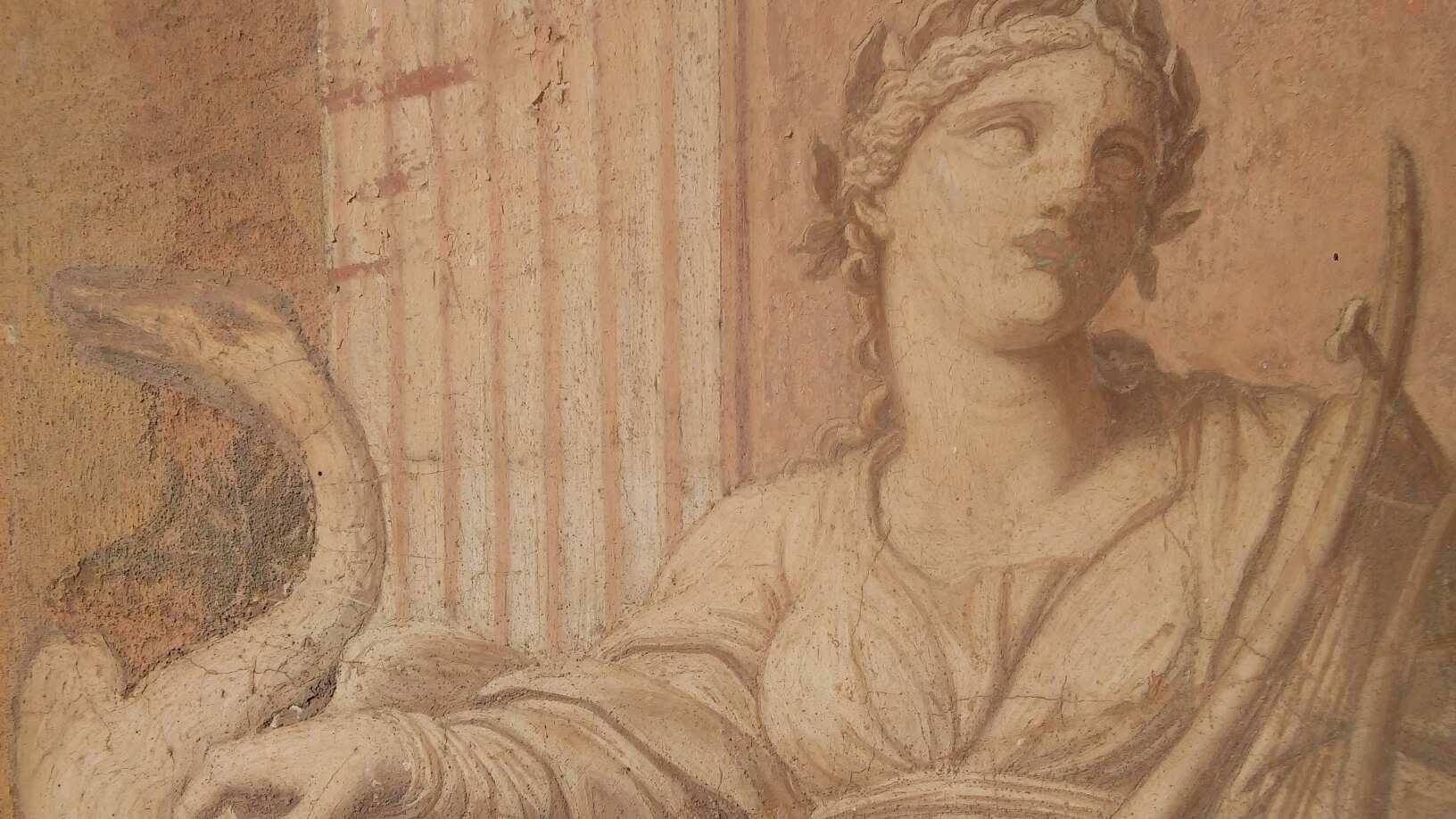

Anche nel mondo greco si procedeva alla prosthesis, cioè all’esposizione del defunto, attorniato da manifestazioni di dolore effettuate da donne, con gesti plateali e pianti ad intervalli regolari. E, sempre nel mondo greco, dopo essere lavato con acqua, il defunto veniva trattato con unguenti e poi posto sul letto funebre (kline) con i piedi rivolti alla porta . Qui riceveva gli omaggi dei visitatori che sollevavano la mano destra con la palma in fuori in segno di preghiera.

Successivamente venivano celebrate le exequiae: un banditore (praeco) gridava la formula, tramandataci da Varrone e da Festo, che a loro volta richiamano la commedia “Phormio” di Terenzio: «Ollus Quiris leto datust», id est ille civis- ed nomen adiciebatur- mortuus est”(cioè quel cittadino- e si aggiungeva il nome- è venuto a morte» ) per annunciare il nome del defunto e fissare l’ora delle esequie (spesso il mezzogiorno), cui invitava anche la folla.

Al corteo (pompa) funebre partecipavano, oltre ai parenti, altre figure del mondo latino, ritenute indispensabili per la corretta celebrazione del funus (funerale): le prefiche, di cui abbiamo già riferito, con la corifea a dirigerne il pianto, suonatori di flauto, corni e trombe, portatori di fiaccole e di cartelli che ricordavano i meriti e le imprese del defunto. Il corteo era guidato e diretto da un dissignator, nel caso in cui il defunto fosse personaggio di spicco e il suo funus fosse sfarzoso.

Dice Polibio:

“Iuvenis qui gloriam amet non facile videbit umquam spectaculum tam sollemne”.

“Un giovane che ami la gloria non vedrà facilmente uno spettacolo tanto solenne”.

I parenti indossavano delle maschere con i volti degli illustri antenati della famiglia ed esponevano le insegne delle cariche politiche assunte dal defunto, ma capovolte. Giunti al Foro, davanti ai rostra, dove di regola gli oratori prendevano la parola, un parente maschio (un figlio o un congiunto prossimo, purché maschio) pronunciava un discorso di commemorazione (laudatio funebris), in cui descriveva le imprese che il morto aveva compiuto in vita con lo scopo di emozionare la folla e di far apparire la perdita non come lutto di una famiglia, ma di un’intera città. In esso venivano anche esaltate le gesta degli avi del defunto fino ad arrivare al capostipite della famiglia.

Alla laudatio seguiva l’ incinerazione o l’inumazione, preferita per poveri e bambini, ma già coesistente, secondo Cicerone, con l’ incinerazione, pratica poi preferita, al tempo delle XII Tavole (450-450 a.C.).

Portato il cadavere, infatti, al di fuori della cinta muraria urbana, in coerenza con le predette leggi, gli veniva tagliato un osso, generalmente di dito (os resectum), che sarebbe stato successivamente aggiunto alla restante parte del corpo e veniva gettata della terra sul corpo, per significarne l’appartenenza ad essa.

In seguito si sarebbe svolta l’incinerazione, effettuata dagli ustores, funzionari delle pompe funebri adibiti all’ incinerazione. Il corpo, posto sul letto funebre o su un tavolato, veniva bruciato con i suoi oggetti personali e i suoi monili, che avrebbero costituito successivamente il suo corredo funebre. Un parente gli riapriva gli occhi e gli dava l’ ultimo bacio, poi dava fuoco alla salma così predisposta, mentre si sollevava nell’ aria l’ ultima conclamatio, l’ultima invocazione del suo nome, accompagnata da scoppi di pianto. Durante il rogo, poi, venivano gettati cibi sulla pira ardente e a volte sacrificati anche animali domestici per placare le ire degli dei Mani. L’ uso rimanda anch’ esso al mondo greco. Ricordiamo il racconto di Omero sul funerale di Patroclo, per cui Achille brucia sulla pira due dei suoi cani, quattro cavalli e dodici giovani prigionieri troiani.

Infine le ceneri venivano spente con vino e latte e ad esse venivano aggiunte le ossa ripulite anch’esse con vino e latte. Il tutto poi confluiva poi in urne il cui materiale variava a seconda delle condizioni economiche della famiglia del defunto, dalla terracotta all’ oro.

Poi l’urna veniva portata al sepolcro insieme al corredo funebre e iniziava il silicernium, il banchetto funebre, al termine del quale il sacerdote impartiva l’ ilicet (abbreviazione di ire licet= è lecito andar via) alle persone convenute, mentre li purificava con acqua lustrale per tre volte.

Euripide così dice nell’ “Oreste” :

“andate e versate attorno alla tomba di Clitemnestra una coppa mista di miele, latte e vino spumeggiante”

La tomba veniva collegata con l’esterno da un tubo che permetteva il passaggio delle offerte periodiche dei parenti al defunto, come latte, vino o cibo solido.

Dopo 9 giorni veniva effettuata sulla tomba del defunto la coena novendialis. Tuttavia la famiglia doveva rispettare ancora un periodo, tra 6 e 10 mesi, in cui doveva autoisolarsi per potersi purificare e ritornare successivamente nella comunità sociale. In questo periodo non poteva fare partecipare a feste e a banchetti. Gli uomini e le donne indossavano vesti scure. Davanti alla porta della casa del defunto veniva appeso un tralcio di cipresso (atra cupressus) o di tasso, per segnalare alla gente che quella era una casa in lutto. La vedova poteva risposarsi non prima di un anno, anche per non incorrere nel dubbio di attribuzione di paternità.

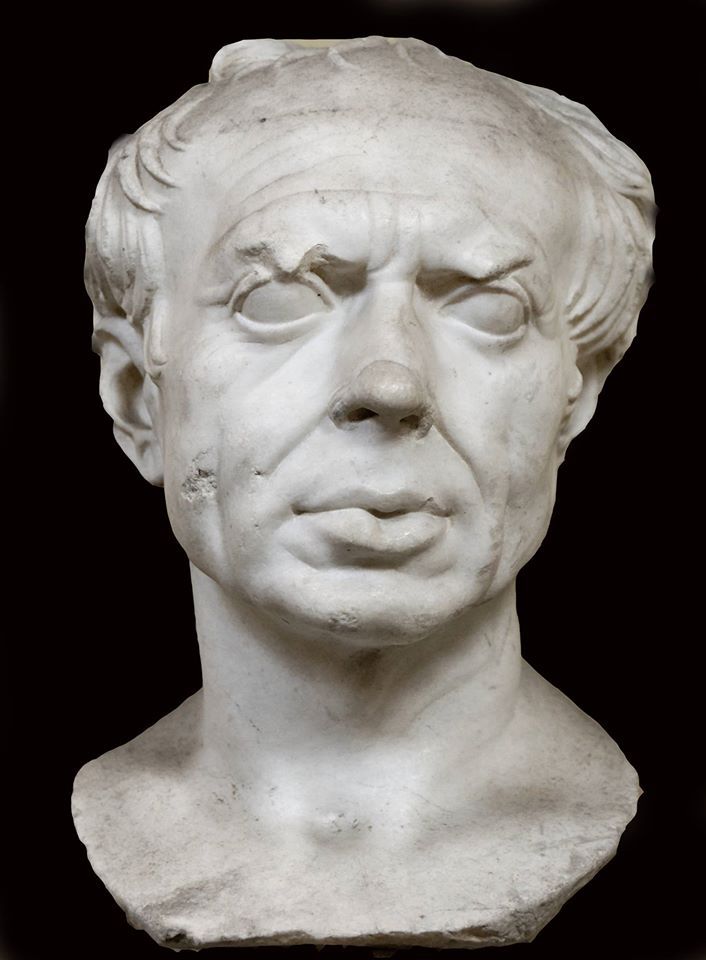

Al termine delle cerimonie di commemorazione veniva esposta negli armaria dell’ atrium la maschera del defunto realizzata in cera dai pollinctores e modellata al momento della morte sul suo volto, assieme a quelle degli altri suoi avi (ius imaginum). Il possesso e l’ostentazione delle maschere funebri degli avi era un privilegio fornito ai cittadini illustri, a cui senato e popolo concedevano questo diritto, tolto nel caso in cui il civis si macchiasse di un crimine. Ricordo a questo proposito il famoso discorso di Caio Mario al popolo, riportato da Sallustio nel “Bellum Iugurthinum”. Il suo è il vero autoritratto dell’ homo novus.

“Io non sono in grado di offrirvi per garanzia i ritratti, i trionfi, i consolati dei miei antenati; ma se è il caso, lance, bandiere, piastrine e altri trofei di guerra, e soprattutto le cicatrici delle ferite ricevute di fronte. Questi sono i miei ritratti, questa la nobiltà che non mi è stata lasciata in eredità, come a loro la loro, ma che mi sono guadagnata io attraverso grandissimi pericoli e fatiche.”