Il 9 maggio presso gli Hamilton Gardens (Nuova Zelanda) è stato inaugurato un giardino all’egiziana dall’ambasciatrice egiziana in Nuova Zelanda Dina Farouk El Sehy e dal sindaco Paula Southgate. Creata agli inizi degli anni ‘60 e di proprietà e gestione del Consiglio comunale di Hamilton, l’area oggi vanta 54 ettari di giardini chiusi, prati aperti e un lago. I giardini della Paradise Collection ricostruiscono ambientazioni di epoche diverse con studio all’utilizzo dell’epoca alla quale fanno riferimento. Tra di essi si citano il Japanese Garden of Contemplation (XIV/ XVI sec., periodo Muromachi), per la meditazione e lo studio; l’English Flower Garden (XIX sec.), per la collezione di piante e lo studio della loro composizione; l’Indian Char Bagh Garden (XVI/XVII sec.), reinterpretazione di un giardino islamico dell’aristocrazia Mughal; l’Italian Renaissance Garden (XV/XVI sec.), che ricrea l’attitudine di mescolare la razionalizzazione dell’elemento naturale con la rievocazione di arte e architettura greca, romana e medievale.

L’Ancient Egyptian Garden va ad aggiungersi alla rosa degli Hamilton Gardens con un progetto iniziato nel 2018 che ha visto la collaborazione della Auckland University, della Oxford University e del designer di giardini dr. Peter Sergel.

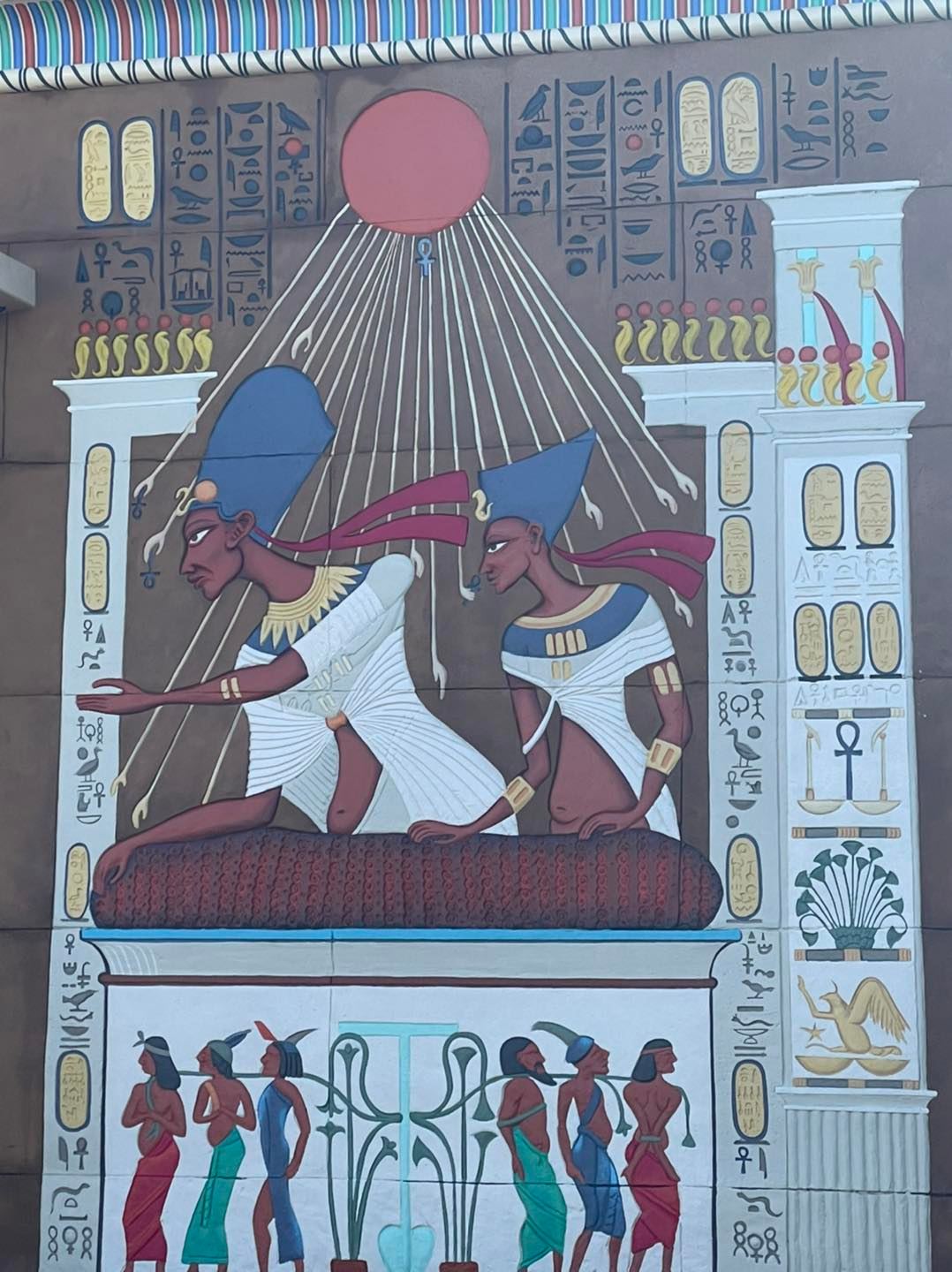

L’Ancient Egyptian Garden, con i suoi 750 mq, rievoca un giardino sacro del Medio Regno (2055-1650 a.C. ca.) con un bacino d’acqua rettangolare posto al centro circondato da diversi tipi di piante. A questo va ad aggiungersi un pergolato che costeggia le pareti di delimitazione del tempio, del quale sono presenti anche i piloni e le colonne. L’uso dell’unità di misura del cubito, l’utilizzo di piante, fiori e frutti specifici degli antichi riti cultuali, i geroglifici incisi e i colori vividi e sgargianti delle decorazioni interne del tempio contrastano con l’esterno, che con chiarezza rimanda alla nostra abitudine di guardare all’antico come un modo senza colori. Ma non per questo è di meno impatto l’ingresso al giardino, che anzi viene enfatizzato dalla semplice incisione acromatica dell’esterno, portando il visitatore indietro di ca. 4000 anni.

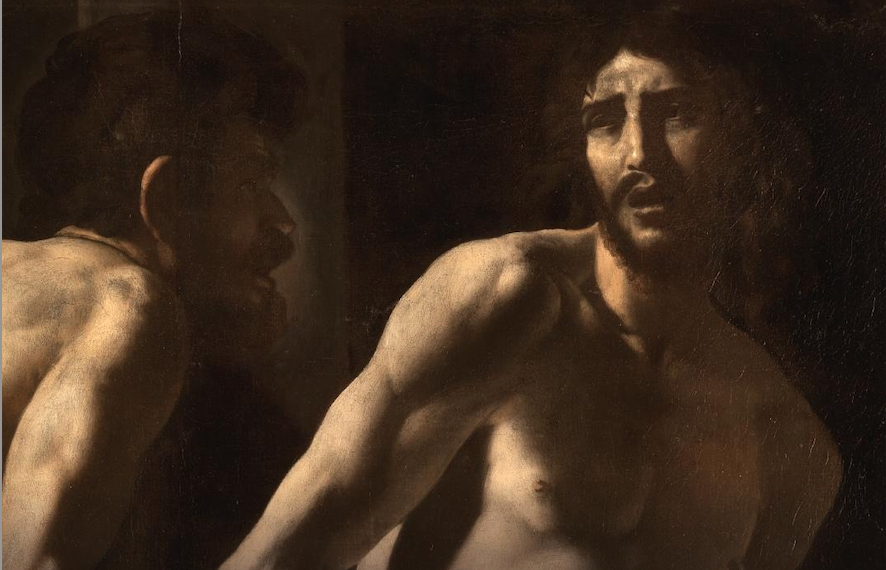

Il tempio egiziano è una rappresentazione del cosmo, diviso tra cielo, terra e mondo sotterraneo, dove il camminamento d’ingresso è in leggera pendenza, come in salita, accompagnando il sacerdote dal groviglio di piante, rappresentato anche dalle colonne a forma di pianta di papiro che sostengono il soffitto decorato con il corpo della dea Nut trapuntato di stelle, al punto più sacro e interno del tempio in cui dimora la statua del dio, sua manifestazione, che concettualmente rimanda al monticolo fuoriuscito dalle acque primordiali del Nun e dunque alla creazione del mondo.

Tuttavia, il tempio egiziano non è solo la dimora degli dei né tantomeno solo il luogo in cui vengono condotti i rituali per il mantenimento della maat. Esso è uno dei pilastri dell’economia antico egiziana detenendo ettari di terra coltivabile, significando lavoratori, prodotti e tutte le attività connesse all’agricoltura. La forza economica dei templi era fondamentale per lo Stato egiziano, tra le cui conseguenze c’era la grande influenza della casta sacerdotale, tanto che i Tolemei prima e i romani poi decisero che l’amministrazione templare doveva essere appannaggio di una figura, l’Idios Logos, che faceva capo direttamente all’amministrazione centrale.

Ciò che noi oggi conosciamo dell’architettura templare egiziana si basa molto sulle fasi del Nuovo Regno e di quelle successive, pertinenti l’area dell’Alto Egitto per l’ottimo stato di conservazione, rispetto sia a quelli più antichi che a quelli del nord del paese[1].

Per quanto riguarda i giardini veri e propri, essi sono nelle fasi più antiche dei veri e propri campi coltivati circondati da canali, che aiutavano a sopperire l’agricoltura soggetta alle piene del Nilo. A partire dal Nuovo Regno, invece, accanto a questi giardini si affiancano sia i giardini dei templi, che utilizzano il raccolto anche a scopo rituale, sia quelli delle ricche dimore private, pieni di alberi e pergolati che, oltre a dare frutti, riparavano i signori dal sole cocente egiziano[2].

Camminare nell’Ancient Egyptian Garden, l’unico al mondo nel suo genere, dev’essere senz’altro un’esperienza unica, ma per amore di conoscenza vorremmo evidenziare che alcune decorazioni scelte non sono pertinenti al Medio Regno, rappresentando il faraone Akhenaton e la Grande Sposa Regale Nefertiti che si affacciano al balcone protetti dal dio Aton (1352-1336 a.C. ca., XVIII din., Nuovo Regno); scene di caccia agli animali con il sovrano su carro e cavalli, introdotti in Egitto dagli Hyksos (1650-1550 a.C. ca., XV din., Secondo Periodo Intermedio), come è evidente anche nella mitologia egiziana dove il dio-Sole Ra compie i suoi viaggi diurno e notturno su una barca, e non su un carro come il greco Apollo.

Alcune sono poi scene di chiaro stampo funerario e non dunque adatte ad un contesto templare, come le scene del defunto e la sua sposa davanti alla tavola d’offerta, o le cosiddette “scene di vita quotidiana”, che hanno in realtà un evidente legame con l’aldilà e la rinascita[3].

Note:

[1] Shaw, I. – Nicholson, P.: The Illustrated Dictionary of Ancient Egypt, Cairo 2008, p. 323.

[2] Shaw, I. – Nicholson, P.: The Illustrated Dictionary of Ancient Egypt, Cairo 2008, p. 123.

[3] Vedi Altenmüller, H.: Zum Ursprung von Isis und Nephthys, in Altägyptischen Kultur 27 (1999), pp. 1-26.

GALLERY: