Durante il XIX secolo, a partire dalle campagne napoleoniche, l’Africa si trovò ad affrontare l’inizio di quel fenomeno che oggi chiamiamo “Egittomania” e che ancora oggi non ha fine: si cercavano le sorgenti del Nilo, si studiavano geroglifici e si scoprivano i templi.

Anche il Sudan, a lungo ignorato dagli studiosi dell’epoca, cominciò ad attirare l’attenzione degli esploratori più intrepidi dopo che Jacob Burckhardt (Basilea, 25 maggio 1818 – Basilea, 8 agosto 1897) scoprì il Grande Tempio di Abu Simbel il 22 marzo 1813 e Giovan Battista Belzoni (Padova, 5 novembre 1778 – Gwato, 3 dicembre 1823) vi riuscì ad entrare nel 1817.

Il Grande Tempio di Abu Simbel, fu liberato dalla sabbia e ci fu una ragione in più per recarsi in un paese che molti definivano “poco accogliente” e molti visitatori ed esploratori si addentrarono sempre più in profondità nelle terre nubiane, fino ad arrivare alla scoperta di nuove civiltà che nulla hanno da invidiare alle culture precedenti più famose che hanno interessato le rive del Nilo.

In questo contesto, ricco di nuovi ritrovamenti e sconvolgimenti politico-culturali, si inseriscono le vicende di Giuseppe Ferlini da Bologna, poco conosciuto ai più, le cui ricerche, seppur condotte in maniera poco ortodossa, hanno dato un valido contributo allo studio della civiltà Meroitica, fiorita nel mezzogiorno dell’Egitto dal IV secolo a.C. fino alla metà circa del IV secolo d. C. che prende il nome da Meroe, città non molto lontano dall’odierna Khartum, capitale di un vasto territorio, succedendo in questa funzione alla più antica Napata, nei pressi della IV cateratta del Nilo.

Infanzia e giovinezza

Giuseppe Ferlini, ultimo di cinque figli, nacque nel 1797 da Anna Sabatini e Carlo, appartenenti alla piccola borghesia bolognese, terra fertile per gli aspiranti al successo economico o per chi è alla ricerca di posizioni di prestigio, come notai, amministratori o sacerdoti.

Si conosce poco della sua infanzia e della sua giovinezza, tranne che il giovane Giuseppe nell’estate del 1815, a soli diciotto anni, lascia la casa paterna dopo aver “fatto gli studi di Medicina e Clinica all’Ospedale della Vita; per non sottostare al governo dei preti e perché desideroso di viaggiare”[1] anche se a queste motivazioni se ne aggiungono altre, probabilmente: i molti lutti famigliari e il nuovo matrimonio del padre, trovatosi vedovo in giovane età, i molti contrasti del ragazzo con la matrigna, le vicende politiche burrascose dell’epoca[2] e, non ultimo, il Movimento del Romanticismo.

Nella cultura romantica c’erano molti elementi che si prestavano ad essere fatti propri dai fautori della Restaurazione: la critica al razionalismo illuminista dei Giacobini e alla sua pretesa di rifondare la società, senza tener conto delle tradizioni storiche e delle peculiarità nazionali, fu una costante di tutta la polemica antirivoluzionaria dell’epoca e Giuseppe Ferlini, da giovane intellettuale, deve aver sentito molto forte queste nuove tendenze, tanto da cercare di avere fortuna altrove.

Lasciata dunque la casa paterna, si recò a Venezia e da lì a Corfù per arruolarsi nel 1817 in Albania con la qualifica di medico nelle truppe irregolari di Alì Tepelen, che stava combattendo contro il sultano ottomano Mahmud II, dopo essere quasi riuscito a costruire uno stato autonomo in Albania e nella Grecia settentrionale. Cominciano così le avventure di Giuseppe Ferlini in quella “polveriera” che era la penisola balcanica dove, accanto a movimenti di appassionato nazionalismo, si agitavano ben più grandi interessi a livello politico e militare delle potenze europee appena consolidate. Sul finire del 1819 Alì Tepelen fu sconfitto e nel 1822 venne preso con tutti i suoi e decapitato.

Ferlini intanto già dal 1820 era ad Atene, progettando di andare in Valacchia e quindi in Russia ma, essendo scoppiata la rivolta in Grecia, abbandonò queste intenzioni e si arruolò con i rivoltosi, dichiarandosi “filelleno”, sempre come medico militare.

“Nell’interno dell’Affrica”

Nel 1825 Giuseppe Ferlini è a Smirne ma la morte della moglie, una donna ateniese sposata durante la rivoluzione, lo porta a cercare fortuna altrove e nel settembre del 1829, a 32 anni, sbarca ad Alessandria d’Egitto. La sua meta però era Il Cairo.

Lo attirava, probabilmente, la crescente fama del grande Muhammad ‘Ali, che aveva recentemente aggiunto alle sue conquiste tutto il Sudan, fino all’Etiopia, e stava cercando di dare all’amministrazione e all’esercito un assetto quanto più possibile moderno. A tale scopo reclutava tutti gli ufficiali, i medici, i farmacisti, gli ingegneri e gli agronomi che riusciva a trovare, creando un’occasione straordinaria per molti avventurieri, ma anche per molti professionisti europei in cerca di sistemazione.

Ferlini fu nominato Medico Aiutante Maggiore e mandato dal Ministro della Guerra ad esercitare la professione nell’ospedale di Tura, una ventina di chilometri a sud del Cairo, dove trovò lavoro e alloggio, conobbe molti altri medici di varie nazionalità e potè assistere alle dure esercitazioni e alle pesanti punizioni in uso nell’esercito turco-egiziano.

Nel maggio del 1830, mal sopportando la vita poco avventurosa dell’ospedale, ottenne la nomina a medico addetto al I battaglione del I reggimento di fanteria destinato ad andare in Sennar. Passarono però alcuni mesi prima della partenza e il Ferlini potè dedicarsi alla visita delle località vicine, si recò a Saqqara e in alcune zone del Cairo, vide le Piramidi di Giza e, salito sulla vetta di una di queste, incise il suo nome su un blocco di granito, notando che vi erano altri nomi, tra cui quelli dei generali della passata spedizione napoleonica; infine visitò la piramide di Chefren, aperta da Giovan Battista Belzoni nel 1818.

Dopo aver fatto provviste e rifornimenti, sia personali che di medicine, nell’agosto del 1830 partiva la spedizione, composta da nove persone: tre medici, tre farmacisti e tre interpreti.

Viaggiando di giorno, fermandosi di notte per timore dei ladri lungo il percorso, la spedizione parte dal porto di Bulak e iniziano quelli che saranno centocinquanta faticosi giorni di viaggio, affrontati a bordo di navi che risalivano il Nilo, a dorso di cammello o a piedi: il Ferlini non descrive minuziosamente ogni tappa, se non alcune località per lui particolarmente interessanti, anche perché, in alcuni casi, perde i fogli su cui si era annotato i nomi delle tappe, ma scrive nel suo diario le “curiosità” cui si trova ad avere a che fare, tanto lontane dalla società occidentale alle quali è abituato. Nonostante Ferlini parlasse correntemente l’albanese e il greco e conoscesse abbastanza l’arabo, durante il suo viaggio si trovò a dover ricorrere all’interprete per comprendere le lingue locali, spesso dissimili dalla lingua araba e dagli altri idiomi da lui conosciuti. Ad ogni tappa venivano fatti i rifornimenti opportuni e così i passeggeri avevano tempo di visitare un poco i villaggi a cui si accostavano, mentre i servi provvedevano ad ogni cosa.

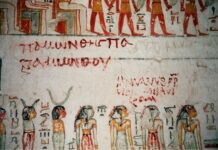

La prima tappa menzionata è Tura, non molto distante dal Cairo, dove i viaggiatori si intrattengono ad un piacevole banchetto, fino a che, all’una di notte, misero vela e trascorsero il resto della notte in viaggio. Dopo sedici giorni di navigazioni Giuseppe Ferlini e i suoi compagni di viaggio giungono a Tebe, sito archeologico situato oggi presso le città di Karnak e Luxor, che comprende numerosi templi funerari e religiosi situati sia sulla riva occidentale che orientale del Nilo. Qui la compagnia si fermò quattro giorni e tutti ebbero la possibilità di visitare i templi, descritti da Ferlini come

“quegli avanzi dell’antica grandezza, quindi paragonandoli a quelli di Atene, Corinto, Argos, ed altri da me visitati nella mia lunga dimora in Grecia. Si vede che questo popolo fabbricava i suoi colossali monumenti in modo tale che, sebbene siano tanti secoli trascorsi, e tante vicissitudini e guerre sofferte, e tanti tentativi di rompere e demolire questi insigni lavori, non sono riusciti i barbari a seppellire totalmente all’occhio del viaggiatore quei monumenti che oggigiorno riuscirebbe quasi impossibile a costruire da qualunque nazione anche la più potente dei giorni nostri.”

Al ventisettesimo giorno Ferlini e i suoi arrivarono all’altezza della prima cateratta del Nilo, ad Assuan, dove si fermarono pochi giorni, alloggiando nelle tende dell’accampamento allestito fuori dal paese, e scaricarono le barche per passare dalla parte opposta della cateratta, e, trasportati con i cammelli gli effetti personali, si imbarcò il restante carico in un maggior numero di battelli più piccoli. A circa due mesi dalla partenza dal Cairo, giunsero a Wadi Alfa, seconda cateratta del Nilo, dopo essersi lasciati alle spalle il villaggio di Korusco, dove la compagnia, per abbreviare il cammino ,abbandona i battelli e si vede costretta ad attraversare il grande deserto. Intanto Ferlini ha qualche giorno di tempo

“per giungere a Sinnar e quel magnifico tempio scoperto dal nostro italiano Belzoni, il tempio di Ibsambul, che rimane alla destra risalendo il fiume.”

Nel deserto Ferlini e i suoi compagni incontrarono spesso tribù del luogo, quasi tutte ben disposte verso i “turchi”, come venivano chiamati i bianchi in quelle terre, anche se, a causa della recente annessione della Nubia all’impero turco, le forti repressioni operate dai soldati verso le popolazioni autoctone e la leva forzata di schiavi, rischiavano sempre di rendere pericolosa ogni sosta.

Giunti di nuovo al Nilo la carovana si fermò per riposarsi e i sei viaggiatori fecero rifornimento nei villaggi di Socot, da dove ripartirono il giorno seguente per arrivare, dopo tre giorni a Dongola Nuova, dove vi era un battaglione di truppa regolare ed una fortezza. La compagnia decise di fermarsi per qualche giorno, per cui Giuseppe Ferlini ebbe modo di osservare i monumenti antichi del luogo e di andare a caccia nei dintorni.

La compagnia a questo punto si scioglie. Un medico e un farmacista rimangono nella fortezza, mentre i restanti sette componenti proseguono il viaggio verso Khartum.

I viaggiatori riprendono la strada, pronti ad affrontare sei giorni interi di deserto.

Lungo la strada la carovana incontrò alcuni uomini di una tribù vicina armati di lance ma, per fortuna, non attaccarono nessuno dei viaggiatori, essendo in guerra con un altro clan, proveniente dal Darfur, a quaranta e più giorni di cammino nel deserto, che aveva loro rubato una grande quantità di cammelli, e stavano inseguendo i nemici per battersi con loro e riprendersi gli animali. In quei luoghi, infatti, non corre buon sangue tra gli autoctoni e i bianchi, chiamati con il nome generico di “turchi”, considerati i principali nemici.

“Dalla parte opposta del fiume esistono quantità di avanzi di monumenti e di antichi edifizi; questi sono stati descritti da viaggiatori come l’inglese Hoskins e Caillaud di Nantes. In poca distanza si veggono vari gruppi di piramidi e sono le piramidi dell’antica Meroe.”

Ecco il primo incontro di Giuseppe Ferlini con l’area delle antiche piramidi di Meroe, luogo a cui poi ritornerà qualche anno dopo, spinto dalla voglia di scoprire qualche nuovo tesoro e di aggiungere il suo nome alla lista degli Europei che avevano lasciato il segno con le loro scoperte archeologiche.

Altri quattro giorni di cammino e i viaggiatori arrivarono nel pomeriggio dell’ultimo giorno al Fiume Bianco, uno dei due principali tributari del Nilo, oltre al Fiume Azzurro : lo attraversarono con le barche e giunsero infine a Khartoum. Ferlini andò subito a far visita al tenente colonnello Mustafa Effendi Crusut Bey[3], governatore di tutte le regioni e gli stabilimenti ad oriente del Fiume Bianco, mentre ad occidente di questo, il comandante, residente in Kordofan e governatore fino a Darfur, era Rustan Bey. Purtroppo l’effendi era partito con le truppe per riscuotere le tasse imposte alle tribù sottomesse, per cui la compagnia dovette attendere dodici giorni, al ritorno di Crusut Bey, per ottenere il firmano necessario per il trasporto degli effetti di ogni viaggiatore e il permesso per arrivare in Sinnar, destinazione della spedizione.

Ricevuto il firmano, la compagnia si imbarcò per il Fiume Azzurro, per risalire fino a Sinnar, luogo cui era destinato Giuseppe Ferlini e sede del primo battaglione di reggimento.

Anche a Sinnar, come in ogni avamposto turco dell’epoca, si trova una fortezza fatta di alti bastioni di terra che circondano un grande spazio, dove sono alloggiati i soldati appartenenti al battaglione; sopra tali bastioni sono posizionati dei tronchi spinosi, alberi di mimosa gommifera, che servono da merli, e infine, all’interno del recinto, si trova l’abitazione del comandante e il suo harem, così come le case degli ufficiali.

Ferlini fu alloggiato in un appartamento all’interno della fortezza ma, putroppo, dopo poco tempo dovette tornare a Kartum a causa di una febbre terzana, causata dal clima malsano di quelle terre. Ivi rimase per quindici giorni, e poi ripartì per Sinnar, con molte casse di medicinali destinate al primo e al quarto battaglione, stavolta decidendo di percorrere il tragitto via terra, mentre le casse presero la via del fiume. Il Ferlini prese come cavalcatura un asino, mentre i suoi due servi montarono due cammelli e il viaggio cominciò: si fermavano di notte e per tutto il giorno proseguivano.

La vita al battaglione per il Ferlini sembra scorrere senza troppa frenesia: trova una compagna, si dedica alla produzione di formaggio, ha problemi sul lavoro a causa del suo interprete, scavezzacollo e dedito al bere, e dell’istruttore Gavini, un corso, che gli procurano noie ed inimicizie con il colonnello ma non gravi da essere trasferito.

Sopravvenne inoltre, nell’ottobre del 1830, una malattia che lo bloccò a letto per giorni, forse un piccolo ictus, e temette per la sua vita, non tanto per la malattia ma per un possibile tradimento, dato che si diceva che il suo predecessore fosse stato assassinato. Riprese le forze, dopo una breve convalescenza, il Ferlini ricominciò a lavorare, e fu incaricato dal comandante, con cui era tornato in buoni rapporti dopo la malattia, a causa di malelingue ed incomprensioni, di andare ad accogliere il governatore Crusut Bey in visita alla città dove il battaglione era stanziato; con il permesso del suo superiore, partì per Fasogli, dove si stava combattendo, per prestare aiuto e per entrare nelle grazie del governatore. Qualche tempo dopo giunse un dispaccio per il tenente colonnello, che conteneva anche una lettera per il medico, ove gli si ordinava di lasciare Sinnar ad un suo collega per andare in Kordofan. Questa notizia non dispiacque al Ferlini, anzi partì il prima possibile.

Giunto nella sua nuova sede di lavoro ebbe modo di guadagnare il favore e l’amicizia di del colonnello, andando a visitare e quindi curando una moglie dell’harem del colonnello e terminata l’era delle piogge, chiese di poter andare in Sinnar per ricongiungersi con la compagna, che aveva partorito una bambina, e per tornare quindi al suo posto.

Purtoppo, durante il viaggio che avrebbe riportato tutti in Kordofan, la bambina morì e Ferlini, seppur affranto dal dolore, continuò il suo lavoro con dedizione.

Nel principio dell’estate del 1834 arrivò una lettera che ordinava al medico di rientrare al Cairo. Felice di questa notizia, cominciava in Giuseppe Ferlini a manifestarsi un desiderio da realizzare prima della partenza:

“mi era venuta l’idea di azzardare a far scavi prima di lasciare il Sudan; ma per questo mi abbisognava dal Bascià un firmano o permesso o ordine per seguire il mio progetto. Attesi perciò il momento più propizio per chiedere tal favore”

Il pascià era perplesso: avvertì il suo amico che era molto facile non avere buon esito della spedizione, che sarebbe comunque costata cara e che il luogo prescelto per gli scavi era molto pericoloso e inospitale. Il Ferlini non voleva sentire ragioni e perseverava con la sua idea, tanto che un giorno ottenne il firmano, che sarebbe stato bollato dallo stesso Crusut Bey, con l’ordine di pagare una piastra al giorno ad ogni operaio che veniva a lavorare, così da permettere al governo di imporre delle tasse sulla popolazione.

Contento di aver ottenuto ciò che voleva, Giuseppe Ferlini cominciò a prepararsi per l’imminente viaggio, facendo buona scorta di cordame, carne essiccata e grano per il mantenimento suo e del suo seguito, sapendo che i luoghi che aveva scelto per le sue ricerche erano isolati e solo i nomadi potevano prestargli aiuto e servizio negli scavi. Aveva rivolto la sua attenzione al territorio a metà tra Khartum e la confluenza del Nilo con l’Atbara, a valle della sesta cateratta, dove sorgevano le rovine dell’antica Meroe, sovrastate da un’eccezionale serie di circa ottanta piramidi funerarie di varie dimensioni, scoperte nel 1820- 21 da F. Cailliaud, che le aveva descritte ed in parte disegnate.[4]

Dopo molte insistenze il documento arrivò e Ferlini era libero di intraprendere la sua nuova avventura.

La scoperta

Chiamato ad unirsi alla spedizione Antonio Stefani, vecchio amico del medico, di nazionalità albanese, in qualità di socio e con la promessa della metà dell’eventuale guadagno ottenuto dalla riuscita dell’impresa, si imbarcò per Berber, dove era il comandante turco di quella provincia, abbandonando Khartum per sempre. La carovana si mise in moto il 24 agosto 1834 .

Dopo tre giorni giunsero a Wad Ban Naqa e Stefani fu mandato dall’amico a Shendi, per conferire con il governatore della città, mostrandogli il firmano del Pascià. Quest’ultimo ordinò a tutti i capi dei villaggi vicini di lasciar scavare il Ferlini in qualunque luogo volesse, e determinò il prezzo di coloro che avrebbe preso a lavorare, perché mai si erano intrapresi scavi in quell’area.

Presi dei servi, qualche provvista e molta acqua, Stefani e Ferlini entrarono nel deserto dove, ad otto ore di distanza dal Nilo, si trovava un tempio che desideravano esplorare. Il primo giorno lavorarono per circondare l’area di folte siepi spinose, per difendersi dai leoni, presenti in gran quantità in quelle zone. Purtroppo dopo venti giorni di scavi, alla ricerca di un’apertura, l’impresa fu abbandonata in favore di un altro sito più vicino al Nilo ma anche qui con scarsi risultati, per cui gli scavatori tornarono dalle loro famiglie, che avevano lasciato in un villaggio.

Giunti al paese, ricominciarono a scavare, con l’aiuto degli indigeni, presso quello che il Ferlini ipotizzava fosse un antico cimitero, trovando una sala ipogea simile a quelle delle catacombe romane, portando alla luce una grande quantità di burme[5] contenenti solo terra impastata con acqua. La ricerca di scarabei o amuleti fu vana ma, scavando poco più avanti, il Ferlini rinvenne una tomba in cui erano stati posti alcuni corpi, uno dei quali dotato di corredo: nelle mani una lancia ed una sciabola e, accanto, aveva delle frecce e un arco, tutti molto fragili perchè logorati dal tempo, che il medico improvvisato archeologo prese con sé.

Dopo qualche giorno di inutile lavoro, Ferlini si spostò in un’altra area della città, dove aveva intravisto delle vestigia di colonne, trovando un pilastro di granito rosso di forma quadrata molto pesante e impossibile da trasportare. Il Ferlini tentò di dimezzare il pilastro, con l’intenzione di conservare solo la parte decorata ma, per fortuna, non riuscì a farlo, danneggiando comunque il reperto, e consegnò il blocco al capo villaggio, con l’ordine di non cederlo a nessuno, senza un suo avviso.

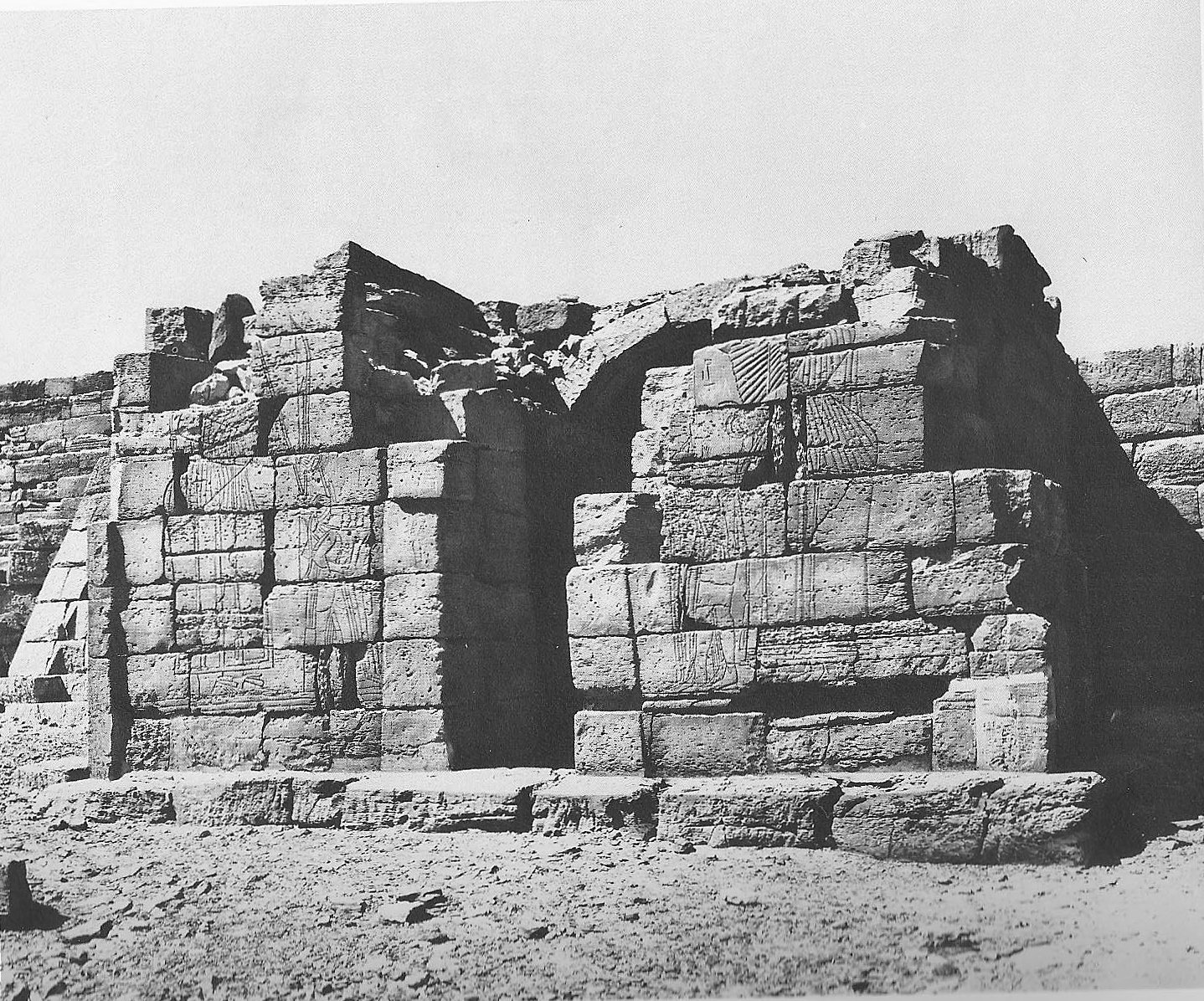

Dopo un mese di scavo a Wad Ben Naqa, Ferlini e Stefani si spostarono a Begaravia, piccolo villaggio poco distante dal Nilo, dove presero in affitto qualche capanna decisero di perlustrare le vicinanze e visitando le piramidi che si vedevano in lontananza, a circa un’ora di cammino.

“Si passò dapprima all’antica Città di Meroè tutta coperta dalla sabbia, dove null’altro si scorge fuori che alcune sfingi di granito nero ordinate in due fila ma guaste, e sfigurate in parte. A poca distanza da questa si vedono molte piramidi unite rovinate dal corso degli anni. Dopo breve cammino giungemmo ad un colle la cui cima è coronata da ventuna piramidi, tutte guaste, e rovinate nella parte superiore, fuori di una che ancor conservasi intatta. A levante se ne veggono altre otto più piccole, ma intere ed alle falde della collina se ne vedono molte altre più piccole di cui non mostrasi intero che il portico, ovvero santuario con iscrizioni Geroglifiche. Qui io divisava di intraprendere il lavoro, ma dissuaso dall’Albanese tentammo la fortuna nella Città in vicinanza di quelle catene di Sfingi.”

Non era ancora il momento di fare la scoperta che avrebbe ricompensato mesi di fatiche. Lasciato il socio a dirigere lo scavo, Ferlini si dedicò alle piramidi con scarsi risultati.

Spesso il Ferlini si trovò pieno di dubbi, con il timore di perdere cinque anni di fatiche, che più volte si sentì di abbandonare l’impegno che aveva intrapreso, a cui si aggiungevano i patimenti del mal nutrimento e la sete, ma l’aspetto dei lavoratori, che più di lui si affaticavano e pativano gli stessi stenti, riaccendeva l’entusiasmo di continuare la ricerca.

Si cominciò un altro lavoro di scavo, tra il villaggio e le piramidi ma anche questo non diete i frutti sperati e allora Ferlini si dedicò allo scavo di una delle più grandi piramidi che restavano alla vetta del colle, quella ancora intatta. Alta circa ventotto metri, composta da sessantaquattro gradinate, salito in vetta, Giuseppe Ferlini si accorse che con solo quattro operai si poteva demolire la cima, perché già erosa.

In una nicchia ad un terzo della piramide, gli operai della squadra del medico italiano trovano un letto ricoperto da un telo bianco, che si disgrega al tocco, sotto il quale si trova una ciotola di bronzo. Giuseppe Ferlini ha trovato finalmente il suo tesoro. Ai suoi occhi appaiono cinque paia di braccialetti d’oro che venivano portati da una regina meroitica ai polsi o alle caviglie, e che presentano ciascuno una cerniera e preziose decorazioni. La tecnica di lavorazione è la cosiddetta tecnica à cloisonnage, dove le pietre sono rifinite con smalto di vetro variopinto. Il tesoro della piramide restituisce inoltre una serie di anelli d’oro riccamente lavorati e smaltati. In realtà, come si vedrà in seguito ad ulteriori ricerche da parte di Karl Richard Lepsius, uno dei pionieri dell’egittologia e dell’archeologia moderna, questi anelli non erano ornamenti per le dita della mano ma particolari monili che venivano collocati sulla fronte e fissati ai capelli. Questi preziosi gioielli presentano motivi decorativi che si richiamano alla tradizione figurativa, alla cultura e alla religione egizia. Ferlini infatti può notare figure intere e a mezzo busto di divinità appartenute al pantheon egizio ma anche raffigurazioni di stampo greco. Dalla ciotola di bronzo escono anche alcuni cammei oltre ad una serie di gemme, amuleti a forma di scarabeo e figure d’oro lavorate a sbalzo. Al momento della scoperta Ferlini non può saperlo perché la scrittura meroitica non è stata ancora decifrata, ma quei bellissimi oggetti appartengono ad una regina di nome Amanishaketo, che regnò dal 41 al 12 a. C. circa.

“Sul far della sera, essendo andati i neri verso le loro capanne, portammo alle tende le cose trovate, e nella notte quando tutti i nostri servi e schiavi si erano dati al sonno, in compagnia dell’Albanese trassi fuori dè sacchetti gli oggetti preziosi, e li contemplai coll’animo pieno d’allegrezza. Trovai mirabile il lavoro degli ori, e vedendone la quantità conobbi che dovevano superare di gran lunga tutti quelli che sapea essere sparsi né Musei d’Europa; né potea saziarmi di ammirare lo squisito lavoro dè Cammei, e delle pietre, che potea non pure emulare ma superare le più pregiate opere dè Greci.”

Proseguivano intanto i lavori alla piramide grande, che, demolita fin quasi nella sua interezza in capo a una ventina di giorni, restituì ancora due vasi di bronzo. Giunto al piano del colle, Ferlini notò che il vestibolo della piramide era ancora intatto: sotto e da un lato di questo era inciso sopra un macigno il nome dell’esploratore Cailliaud, che aveva già descritto una decina di anni prima la piramide appena demolita, quando ancora non era stata scavata, insieme ai più antichi geroglifici che decoravano le pareti.

“Di fronte all’entrata era un uomo maestosamente seduto sopra un leone, che non so qual cosa stringeva nella destra. Per utilità della scienza archeologica, e della storia avrei desiderato di staccare tutti questi macigni. Ma pensando che per la mole, ed il peso di essi non avrei potuto trasportarli pe’ deserti, staccai una parte di quello posto di fronte all’entrata, da me creduto il più interessante, perché in esso è scolpito il cartello”

Dopo circa una settimana di ricerche poco entusiasmanti, Giuseppe Ferlini comincia a notare strani comportamenti negli operai e un servo riferisce che lavoranti meditano di assalirlo per rubargli il tesoro. Per proteggere se stesso, il suo socio e le loro famiglie, l’avventuriero decide di non continuare le sue ricerche, e di accontentarsi di quello che ha trovato. Nel giro di pochi giorni, infatti, abbandonerà la suggestiva necropoli di Meroe e farà ritorno in Europa dove inizierà le trattative di vendita del tesoro di Amanishakheto.

Le trattative per la vendita del tesoro.

Ferlini giunse a Trieste nel settembre 1835 e lì rimase per la quarantena. Nell’attesa si impegnò per organizzare a dovere la vendita del suo tesoro, con lo scopo di arricchire il patrimonio archeologico e storico europeo di una nuova scoperta ma, soprattutto per ottenere fama e ricavo dalla transazione.

Esaurito il normale periodo di quarantena, Ferlini e Stefani partirono alla volta di Parigi, per presentare il tesoretto a Jacques-Joseph Champollion, detto Champollion-Figeac, fratello di J. F. Champollion morto nel 1832, , che li mise in contatto con il direttore del Gabinetto Reale e con il Commissario del Museo. L’affare però non venne concluso e sarà solo il primo di una serie di insuccessi, delusioni e false speranze.

Ferlini ritorna in Italia e si reca a Pisa, dove lo aspetta Ippolito Rosellini con la speranza che il tesoro sia acquistato dal Granduca Leopoldo II di Toscana, ma il sovrano non era interessato all’acquisto, probabilmente per l’eccessivo prezzo imposto, trentamila scudi.

Nel 1836 muore il padre di Giuseppe che lascia in eredità contanti e crediti per un ammontare di 3660 scudi romani. Questo permette al Ferlini di avere una certa tranquillità economica e di comprare una casa a Bologna, dove allestisce un piccolo Gabinetto di Storia Naturale con gli animali impagliati, i minerali e le curiosità riportate dall’Africa, e dove alloggia la sua famiglia, strana agli occhi dei vicini. Inoltre l’avvocato bolognese Carlo Pancaldi pubblicò un opuscoletto sulle imprese dell’avventuriero, intitolato “Cenno intorno la raccolta di cose etiop-egizie portate dalla Nubia in Patria dal medico Giuseppe Ferlini bolognese” .

Rimasto solo a gestire la vendita del suo tesoretto, nel 1837 il Ferlini pubblica, in collaborazione con A. Michele Migliarini, archeologo romano insegnante all’Accademia di Belle Arti di Firenze, e Padre Luigi Maria Ungarelli, il futuro ordinatore e illustratore della sezione egiziana dei Musei Vaticani, un “Cenno sugli Scavi operati nella Nubia e Catalogo degli oggetti ritrovati dal dott. Giuseppe Ferlini bolognese” che, stampato dalla tipografia Nobili e Comp. di Bologna, costa trenta baiocchi.

Ippolito Rosellini, dopo qualche perplessità iniziale, si dichiara certo che la piramide smantellata dal Ferlini appartenesse a Taharqa, il celebre faraone della XXV dinastia, che regnò fra il 690 e il 664 a.C., ma di diverso parere è l’Ungarelli, che pensa sia un tesoro egiziano più antico della piramide, nascosto da qualcuno in epoca romana, insieme ad altri gioielli di chiara fattura greca e si impegna a cercare un esperto negoziante di antichità, per avere conferma della sua teoria, essendo questi più preparati sull’arte egizia degli archeologi.

Purtroppo le speranze di vendita della preziosa collezione vanno sempre più sfumando, poiché in Italia, le recenti scoperte in campo archeologico riguardanti gli Etruschi attiravano molti compratori: una più casalinga “Etruscomania” prevaleva sull’affascinante e misteriosa “Egittomania”.

Nel 1838 Ferlini pubblica una traduzione francese del suo Cenno sugli scavi, e finalmente nel 1839 riesce a vendere parte del suo tesoretto al re di Baviera, in visita a Roma, che acquista i braccialetti, gli anelli e i due vasi di bronzo per 4700 scudi. Una “vittoria di Pirro” ma non una totale disfatta: la parte più vistosa del tesoro finisce in Baviera a Ferlini rimangono una sessantina di anelli, scarabei, amuleti d’oro e d’argento, pietre dure incise, paste vitree e smalti.

Nella speranza di vendere tutto il suo tesoretto Ferlini si reca a Londra. Qui l’avventuriero prese contatti con il British Museum, che rifiutò l’acquisto di ciò che restava del tesoretto, giudicando esorbitante la cifra proposta, né valse che questo venisse abbassato da quattromila a tremila sterline. A causa delle enormi spese affrontate inutilmente, il Ferlini dovette impegnare la sua collezione per la somma di duecento sterline, lasciandone la procura a Giuseppe Mazzini, con cui però i rapporti si deteriorarono per incomprensioni e l’impegno passò alla cura di un libraio italiano, Pietro Rolandi, risiedente a Londra.

In Italia intanto Giuseppe Ferlini si sposava con Alma Baroni e stava contrattando per comprare la fabbrica di ceramiche Aldovandi. La fortuna cominciava a sorridere: Richard Lepsius , che già era a conoscenza del tesoro di Meroe da almeno tre anni, si trovava a Londra, prima di partire per l’Egitto, ed espresse il suo parere favorevole all’acquisto con il Direttore del Museo di Berlino. Le trattative vennero concluse nel corso del 1843 e gli ultimi gioielli poterono essere ceduti, pare, per 1200 lire, per quanto il Ferlini affermi di non aver ricavato nulla dalla vendita . Sempre nel 1843, la serie completa dei facsimile in gesso degli oggetti ritrovati a Meroe venne donata alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, insieme ad un modellino in legno della piramide, fatta eseguire in scala, che furono esposti nel 1870, anno della morte del Ferlini; fra il 1860 e il 1861 fu fatto un analogo dono al Museo di Torino, che trovò immediata collocazione nelle sale dedicate all’Egitto.

La morte e la fine della storia di Giuseppe Ferlini

Il mancato riconoscimento da parte della propria città amareggiò la vecchiaia di Ferlini, che morì il 30 dicembre 1870, senza che nessuno segnalasse pubblicamente l’avvenimento. E’ sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero della Certosa di Bologna, Sala delle Tombe, loculo n.138 in cui è incisa un’epigrafe che recita:

GIUSEPPE FERLINI / MEDICO SOLDATO GEOGRAFO ARCHEOLOGO / PERCORSE DAL 1815 AL 1836 / LA GRECIA L’EGITTO LA NUBIA / ONDE PORTO’ IN PATRIA / IL TESORO DELLA MAGGIOR PIRAMIDE DI MEROE / DA LUI PRIMAMENTE ESPLORATA / N. IN BOLOGNA IL 24 APRILE 1797 – IVI M. IL 30XBRE 1870

Nel 1911 alcuni piccoli oggetti, residui del tesoretto di Meroe, furono infine ceduti dalla figlia del Ferlini, Clitennestra, per duemilacinquecento marchi ancora al museo di Berlino. Diciotto anni più tardi, nel 1929, le Direzioni dei due Musei di Monaco e Berlino si accordarono per una sorta di equa ripartizione dei gioielli più importanti, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale alcuni di quelli conservati a Berlino furono rubati. Attualmente dei 155 oggetti che il Ferlini riportò da Meroe, ne risultano catalogati solo ventitré a Monaco e pochi di più a Berlino. La guerra cancellò infine quanto ancora a Bologna ricordava l’avventura africana di Giuseppe Ferlini: nel 1945 un bombardamento distrusse i locali nei quali erano custoditi la collezione dei facsimile, analoga a quelle dell’Archiginnasio e di Torino, e il piccolo museo di storia naturale.

I metodi di scavo di Giuseppe Ferlini agli occhi degli archeologi e degli studiosi di oggi sembrano frutto di scelleratezza, ma è doveroso ricordare che i suoi più illustri contemporanei colleghi, come Giovan Battista Belzoni, non si comportarono diversamente, e nemmeno le famose scoperte di Heinrich Shliemann, che portò alla luce Troia, o di Howard Carter, lo scopritore della tomba inviolata di Tutankhamon nel 1922, ebbero scavi condotti in modo scientifico. Questo non toglie loro l’importanza di aver contribuito ad allargare le conoscenze mondiali in campo storico ed archeologico. Tutti i musei egizi, italiani e stranieri, ebbero origine da raccolte di oggetti più o meno preziosi o artistici provenienti da questi scavi condotti in modo poco ortodosso e, spesso, senza controllo ma, nonostante questo, almeno qualcosa si è salvato dalla distruzione.

Dice in una sua nota nel diario Giuseppe Ferlini:

“Recherà forse meraviglia ad alcuno, che io con tanta paziente ostinatezza seguitassi nelle ricerche, e nell’impresa, e così distruggessi tanti antichi monumenti sulla incerta speranza di coglier frutto delle mie fatiche. Confesso anche io che spesse volte era preso da grave tristezza, quando cessati gli scavi, mi riconduceva alle tende coll’Albanese, e la truppa dè scavatori che urlando, e saltellando seguivano a piedi per lungo spazio lo Stefani, e me, e poi si mettevano diffilati a ricevere la mercede”

NOTE:

[1] Tutte le citazioni sono tratte dal diario di viaggio di G.Ferlini, Nell’interno dell’Affrica 1829 – 1835 , a cura di W.Boldrini, Ponte Nuovo Editrice, Bologna 1981.

[2] la chiusura dell’Età Napoleonica con la battaglia di Waterloo, il Congresso di Vienna, la Restaurazione.

[3] Titolo turco che deriva dal greco αὐθέντης (aufentes), trasmesso al turco per il tramite del greco-bizantino. Nell’Impero Ottomano il titolo indicava un uomo d’istruzione o di educazione superiore alla media, di carattere non religioso ma secolare anche se, in qualche caso, molti Effendi avevano seguito anche corsi religiosi o erano stati insegnanti di materie religiose.

[4] F. Cailliaud, Voyage à Méroé, au fleuve Blanca u delà de Fazoql, dans le midi du royaume de Sennar, à Syouah et dans le cinq autres oasis fait dans les années 1819, 1820, 1821 et 1822, 7 voll., Paris 1826-27.

[5] Sorta di vasi di cui si servivano gli indigeni per portare l’acqua nelle case.