Al MANN, a Napoli, per la prima volta 12 grandi marmi e oltre 110 opere del sommo scultore per mettere a fuoco, nel “tempio” dell’arte classica, il legame fecondo tra Canova e l’Antico.

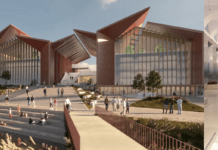

“L’ultimo degli antichi e il primo dei moderni”: definizione che ben si attaglia al sommo Antonio Canova e alla sua arte sublime, celebrata per la prima volta a Napoli, al MANN-Museo Archeologico Nazionale dal 28 marzo al 30 giugno 2019, in una mostra-evento straordinaria per tematica e corpus espositivo, copromossa dal Mibac-Museo Archeologico Nazionale di Napoli con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo nell’ambito dell’importante protocollo di collaborazione che lega le due Istituzioni. La mostra ha ottenuto il sostegno della Regione Campania, i patrocini del Comune di Napoli, della Gypsotheca-Museo Antonio Canova di Possagno e del Museo Civico di Bassano del Grappa ed è stata realizzata con la collaborazione di Ermitage Italia.

Per la prima volta, la messa a fuoco in una mostra di quel rapporto continuo, intenso e fecondo che legò Canova al mondo classico, facendone agli occhi dei suoi contemporanei un “novello Fidia”, ma anche un artista capace di scardinare e rinnovare l’Antico guardando alla natura.

“Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove si trova la grande statua canoviana di Ferdinando IV di Borbone – spiega il suo direttore Paolo Giulierini – era il luogo ideale per costruire una mostra che desse conto di questo dialogo prolungato tra il grande Canova e l’arte classica”.

Qui si conservano capolavori ammirati dal maestro veneto: pitture e sculture ‘ercolanesi’ che egli vide nel primo soggiorno in città nel 1780; quindi i marmi farnesiani, studiati già quand’erano a Roma in palazzo Farnese e trasferiti a Napoli per volontà di re Ferdinando IV: marmi celeberrimi che sono stati all’origine di opere capitali di Canova come l’Amore Farnese, prototipo per l’Amorino alato Jusupov che il pubblico potrà confrontare in questa straordinaria occasione.

Curata da Giuseppe Pavanello, tra i massimi studiosi di Canova e organizzata da Villaggio Globale International, la mostra, riunirà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre ad alcune ulteriori opere antiche di rilievo, più di 110 lavori del grande artista, tra cui 12 straordinari marmi, grandi modelli e calchi in gesso, bassorilievi, modellini in gesso e terracotta, disegni, dipinti, monocromi e tempere, in dialogo con opere collezioni del MANN, in parte inserite nel percorso espositivo, in parte segnalate nelle sale museali.

-

Amore e Psiche (particolare) -

Testa del Genio della Morte -

Venere italica

Prestiti internazionali connotano l’appuntamento: come il nucleo eccezionale di ben sei marmi provenienti dall’Ermitage di San Pietroburgo, che vanta la più ampia collezione canoviana al mondo – L’ Amorino Alato, L’Ebe, La Danzatrice con le mani sui anchi, Amore e Psiche stanti, la testa del Genio della Morte e la celeberrima e rivoluzionaria scultura delle Tre Grazie – ma anche l’imponente statua, alta quasi tre metri, raffigurante La Pace, proveniente da Kiev e l’Apollo che s’incorona del Getty Museum di Los Angeles. A questi si aggiungono, tra i capolavori in marmo che hanno entusiasmato scrittori come Stendhal e Foscolo riuniti ora nel Salone della Meridiana del Museo Archeologico napoletano, la bellissima Maddalena penitente da Genova, il Paride dal Museo Civico di Asolo, la Stele Mellerio, vertice ineguagliabile di rarefazione formale e di pathos.

-

Teseo sul Minotauro -

Paride -

Amore alato -

Apollo che si incorona

Straordinaria la presenza di alcuni delicatissimi grandi gessi come l’Amorino Campbell e il Perseo Trionfante, restaurato quest’ultimo per l’occasione e già in Palazzo Papafava a Padova – entrambi da collezioni private – o il Teseo vincitore del Minotauro e l’Endimione dormiente dalla Gypsotheca di Possagno (paese natale di Canova) che ha concesso, con grande generosità, prestiti davvero significativi.

Fondamentale in tal senso anche il supporto della Soprintendenza ABAP dell’area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso, che in questi anni sta conducendo una delicata azione sul territorio, non solo di tutela delle opere d’arte, ma anche di salvaguardia e affermazione del loro valore testimoniale rispetto alle drammatiche vicende della prima Guerra Mondiale, che le ha viste tragicamente protagoniste, talvolta riportando ferite di cui va mantenuta viva la memoria.

Sempre nell’ambito della collaborazione con l’Istituzione di Possagno, altro elemento peculiare della mostra sarà la possibilità di ammirare tutte insieme e dopo un attento restauro, le 34 tempere su carta a fondo nero conservate nella casa natale dell’artista: quei “vari pensieri di danze e scherzi di Ninfe con amori, di Muse e Filosofi ecc., disegnati per solo studio e diletto dell’Artista” – come si legge nel catalogo delle opere canoviane steso nel 1816 – chiaramente ispirati alle pitture pompeiane su fondo unito e, in particolare, alle Danzatrici.

Con le tempere, lo scultore del bianchissimo marmo di Carrara sperimentava, sulla scia di quegli esempi antichi, il suo contrario, i “campi neri”, intendendo porsi come redivivo pittore delle raffinatezze pompeiane ammirate in tutta Europa, alle quali, per la prima volta, quei suoi “pensieri” possono ora essere affiancati.

Napoli riaccende i riflettori sul maestro che, con la città partenopea

– “veramente situata in una delle più amene situazioni del mondo” – ebbe un rapporto lungo e costante: dapprima come giovane viaggiatore desideroso di ammirare le sue bellezze e opere d’arte e le antichità “ercolanesi” e di Paestum; poi per le tante e significative committenze dei regnanti (sia dell’antico regime che dell’età napoleonica) e dell’aristocrazia napoletana.

In mostra si potrà ammirare il grande gesso del gruppo di Adone e Venere, proveniente dalla collezione di Giovanni Falier, scopritore del talento di Antonio Canova: fu il relativo marmo la prima opera dell’artista a raggiungere Napoli, all’inizio del 1795, acquistata dal giovane marchese Francesco Berio.

-

Compianto della Contessa De Haro Di Santa Cruz -

Danzatrici con corone di fiori, Danzatrici con velo

La scultura (ora conservata al Museo di Ginevra e inamovibile) provocò a Napoli deliri d’entusiasmo, articoli, pubblicazioni, visite continue, al punto da costringere alla chiusura il tempietto nel giardino di palazzo Berio, causa l’affollamento di persone. Il gesso, ora esposto, fu personalmente donato da Canova al suo mecenate Falier, forse per stupire in laguna anche i compatrioti.

Canova e l’Antico” non sarà soltanto un grande evento espositivo, ma un vero e proprio viaggio di conoscenza nell’universo dello scultore: itinerari appositamente proposti dal Museo permetteranno così di riscoprire i legami tra l’artista e la città di Napoli, mentre sarà vasta l’offerta di laboratori e attività didattiche per raccontare la mostra, il modus operandi dell’artista e l’innovazione della sua arte anche ai più piccoli.

In particolare, oltre all’importante catalogo Electa che accompagna l’esposizione – ricco di saggi e schede con raffronti fra opere canoviane e opere antiche – torna nell’occasione anche la serie illustrata, ideata per i giovani frequentatori del MANN, edita sempre da Electa, con protagonista il giovane Nico, questa volta alla scoperta di Canova.