Quando Traiano ricevette la notizia della sua adozione da parte di Nerva e quindi, della sua successione, stava svolgendo le sue funzioni di governatore di provincia in Germania meridionale lungo il corso del Reno. Si recò a Roma solo nel 99 d.C. quando ebbe ultimato il lavoro di consolidamento del limes renano. Il governo dell’impero era stato affidato a quello che sarà definito l’optimus princeps, il migliore, che racchiudeva in sé le caratteristiche del buon generale, con una spiccata esperienza militare e il senso di appartenenza allo Stato romano, tipico della tradizione repubblicana, che in precedenza aveva perfettamente caratterizzato Augusto.

Queste due prerogative resero Traiano una figura molto amata, soprattutto dal senato, e lo inquadrarono, nel tempo, come il sovrano ideale rispettoso delle istituzioni, sottomesso alle leggi e gradito all’esercito. Le fonti su Traiano che ne hanno tracciato quindi il suo profilo, sono in realtà frutto di un ambiente a lui favorevole. Cassio Dione ne traccia ampiamente una narrazione continua nel libro 68, conservata nell’epitome bizantina di Xifilino, mentre altre notizie ci sono trasmesse dalle lettere ufficiali che si scambiavano Plinio il Giovane e Traiano stesso quando Plinio era governatore di Bitinia nel 111-113 d.C. Il Panegirico che Plinio pronunziò in senato nel 100 d.C., in occasione della sua elezione al consolato, voleva essere un manifesto sulle aspettative del senato verso il nuovo princeps, lontano da quel modello “tirannico” inaugurato da Domiziano.

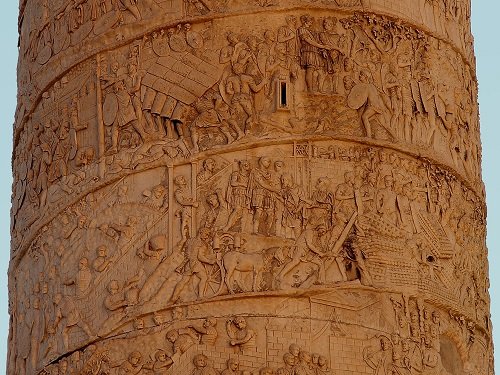

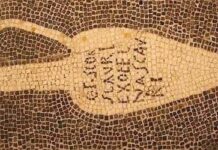

Traiano veniva così a delineare quella figura di concordia tra ceto equestre e classe senatoria ma anche di buon intenditore di politica estera e interna, proprie di un generale. Tra i suoi programmi, grande rilievo ebbe l’espansione territoriale dell’impero, famose furono le sue campagne daciche nel 101-102 e nel 105-106 d.C., che ebbero e hanno un riscontro figurativo diretto nella realizzazione di una famosa colonna eretta nel Foro, su cui corre un bassorilievo a spirale con le rappresentazioni delle scene più salienti delle due spedizioni. Alla fine di queste imprese militari, la Dacia fu ridotta a provincia e la popolazione fu in parte deportata o costretta a lasciare la propria terra ai nuovi coloni arrivati da tutto l’Impero a sfruttare le ingenti risorse della regione. Nessuna delle altre spedizioni di Traiano ebbe fortuna, ad eccezione della Dacia che rimase romana per più di un secolo e mezzo. Traiano più volte venne richiamato a fronteggiare diverse rivolte, una in particolare scoppiata tra Ebrei in Mesopotamia ed estesasi anche a Cirene e altre province orientali, ma l’esito indusse l’imperatore ad abbandonare le nuove conquiste. Il princeps morì in Cilicia dopo essersi ammalato sulla via del ritorno verso Roma. Le truppe acclamarono così imperatore il governatore della Siria P.Elio Adriano, un parente spagnolo di Traiano. Il regno traianeo è caratterizzato anche da un marcato interesse dell’imperatore verso i più bisognosi. L’attuazione di un programma di sussidi alimentari, forse ideato da Nerva, è testimoniato anche da numerose epigrafi che documentano l’impegno di Traiano verso i ragazzi bisognosi. Esempio mirabile è un rilievo sull’arco di Benevento con episodio di istituzione degli alimenta, simboleggiato dalla raffigurazione di pani al centro di una tavola.

Il materiale con cui venne realizzata la colonna è il marmo pario, in 19 blocchi e 18 rocchi, che comprendono la base, il capitello e l’abaco. Lungo la superficie del fusto, si snoda, come una sorta di rotolo di papiro, una fascia continua spiraliforme in cui vengono illustrati circa 200 metri di imprese belliche in 155 quadri (scene 1-50: anno 101 d.C.; 51-77: anno 102 d.C.; scene 79-97: giugno 105-inverno 106; scene 98-155: estate e autunno 106 d.C.). Il racconto è corredato da attenti riferimenti topografici e cronistici, ma anche di scene di marcia o di trasferimento delle truppe, di costruzione di castra, di stationes, di viae e di pontes che consentivano anche una lettura spazio-temporale degli episodi. In questa fitta rete di riferimenti, si collocano anche scene importanti dal punto di vista politico, come le scene di consilium, di deditio, di adlocutio, di sacrificium o lustratio, o avvenimenti militari, scene di proelium, di obsidio, di captivi e anche episodi di propaganda come le torture ai prigionieri romani, il discorso del re dacico, Decebalo, il suicidio dei capi daci per non cadere nelle mani dei nemici, la presentazione della testa di Decebalo e il recupero del tesoro reale.