Vincitore del premio internazionale “Khaled al-Asaad” 2020 per la più importante scoperta archeologica dell’anno, parte integrante del primo grande parco archeologico dell’Iraq e candidato all’ingresso nella lista UNESCO dei Beni Patrimonio dell’Umanità… il tutto in soli tre anni, vessati dalla pandemia, e senza essere nemmeno aperto al pubblico!

Ha finalmente aperto le porte ai visitatori lo straordinario sito di Faida, 50km da Mosul, nel Kurdistan Iracheno. Orgoglio delle istituzioni locali, ma in parte anche italiano, essendo stato individuato e poi indagato da un team di archeologi dell’Università di Udine coordinato dal prof. Daniele Morandi Bonacossi.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta lo scorso 16 ottobre, alla presenza delle autorità curde, tra cui il Ministro del Turismo e delle Municipalità Sasan Awmi e il Governatore di Dohuk Ali Tatar, del neo-insediato Ambasciatore italiano in Iraq Maurizio Greganti e del Console italiano presso Erbil Michele Camerota, e di una delegazione del mondo della ricerca italiana che annoverava lo stesso prof. Morandi, il Rettore dell’Università di Udine Roberto Pinton, il Direttore dell’AICS Emilio Cabasino e il Direttore dell’Ufficio UNESCO in Iraq Paolo Fontani.

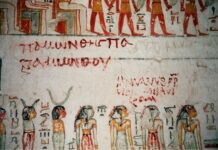

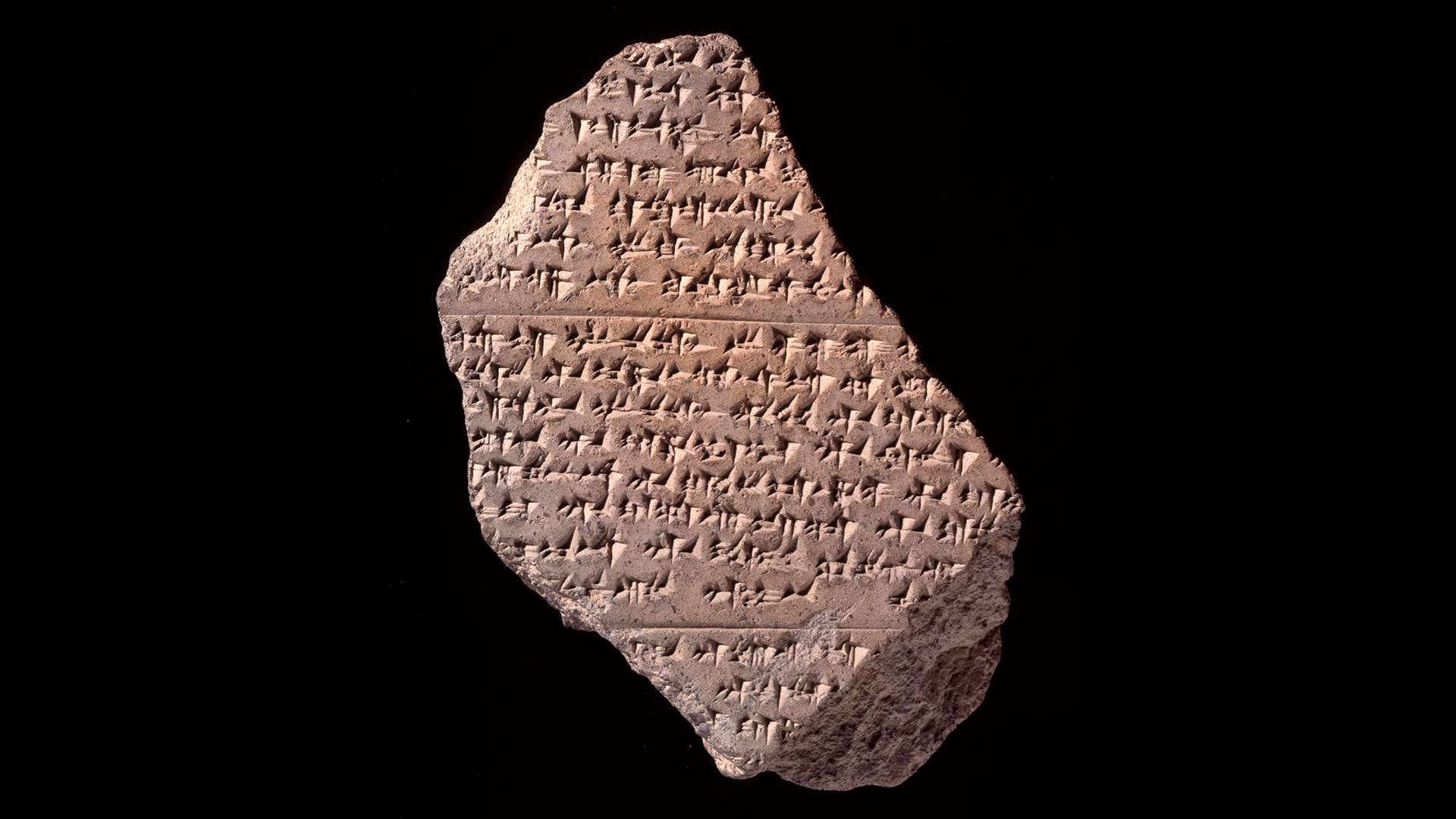

Il sito è costituito dai resti di un antico canale-acquedotto di Età Neo-assira (VIII-VII sec. a.C.), largo mediamente 4 m e lungo oltre 8 km, che serviva a convogliare verso la pianura l’acqua reperita da una rete di sorgenti carsiche situate sui Monti Zagros. Questa enorme opera è stata rinvenuta quasi interamente ricoperta da tonnellate di terra franata dalle pendici delle colline circostanti, che ne hanno tuttavia conservato in maniera incredibile le decorazioni: 13 pannelli di bassorilievi rupestri, lunghi 5 m e alti 2, certamente i più imponenti di tutta la Mesopotamia, raffiguranti il sovrano e le divinità assire. Nel dettaglio, oltre alle rappresentazioni del re Sennacherib a lato di ciascun pannello, in atto di riverire le divinità, si possono ammirare gli dèi e le dee Assur, Mullissu, Sin, Nabu, Shamash, Adad e Ishtar, tutti raffigurati su dei piedistalli sorretti dai loro animali-simbolo.

Identificato già nel 1972 dall’archeologo del British Museum J. Reade, che poteva scorgere solo la sommità delle tiare di alcune delle figure divine che affioravano dal terreno, il sito è stato mappato nel 2012 nell’ambito del “Land of Nineveh Archaeological Project”, sempre a guida del prof. Morandi Bonacossi. Dal 2019 poi, grazie all’istituzione del KIFAP (Kurdish-Italian Faida Archaeological Project), l’Università di Udine e la Direzione delle Antichità di Dohuk hanno collaborato alle operazioni di scavo, tenutesi nei mesi di secca tra agosto e ottobre. I bassorilievi hanno poi subito l’intervento diretto di un team di restauratori dell’Istituto Veneto dei Beni Culturali, che li hanno messi in sicurezza, e altre operazioni di tutela necessarie per la conservazione di questo eccezionale tesoro che da poche settimane costituisce il cuore del primo “museo a cielo aperto” del paese.

E il progetto del “Archaeological Park of Sennacherib Irrigation Network” non si ferma a Faida: è prevista entro il 2025 la realizzazione di un complesso parco ambientale-archeologico che si estenderà all’interno del Governatorato di Dohuk, che comprenderà l’intero sistema di canalizzazione realizzato dal re Sennacherib per l’irrigazione della Piana di Ninive e per l’approvvigionamento idrico della capitale assira. Canali, acquedotti in pietra, bassorilievi e iscrizioni rupestri, ripartiti tra 5 diversi siti archeologici (Faida, Khinis, Jerwan, Maltai e Shiru Maliktha), per un gigantesco complesso che attende la ratifica della sua domanda all’UNESCO per ottenere la definitiva consacrazione internazionale che merita.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo che la scoperta ha suscitato fin dai primi momenti, Faida e l’intero Parco si trovano ad affrontare una difficilissima sfida: quella della conservazione nel quotidiano. L’intera regione del Kurdistan iracheno è endemicamente soggetta a crisi di tipo militare e politico (basti considerare le più recenti, legate agli avvenienti del 2017 e 2019), che si riflettono sui beni culturali sottoforma di una estrema precarietà. Ma non solo eventi negativi, anche fenomeni quali lo sviluppo delle attività industriali o l’ampliamento dei villaggi minacciano l’integrità di un patrimonio troppo spesso ancora percepito come qualcosa di distante o poco interessante da parte della popolazione locale. Se a questi elementi si viene poi ad aggiungere anche la tristemente diffusa prassi degli scavi clandestini, ecco dipingersi un quadro di preoccupante precarietà. L’auspicio è dunque che la creazione del Parco sia solo il primo passo verso una maggiore tutela della ricchezza storico-archeologica della regione.