Sarcofagi e mummie umane

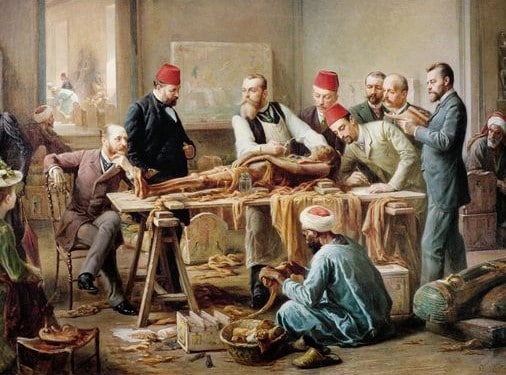

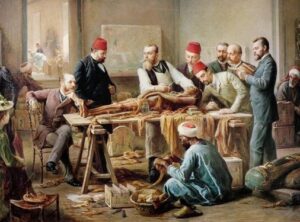

L’analisi patologica delle mummie è da alcuni lustri uno strumento fondamentale di conoscenza delle modalità di vita e delle cause di morte degli antichi abitanti della Valle del Nilo. Nella letteratura egittologica i reports degli scavi sono sistematicamente accompagnati da relazioni di patologi sui resti umani rinvenuti. I musei conservano con cura le mummie in condizione di umidità e temperatura atte a preservarle per la curiosità dei visitatori e le ricerche degli studiosi.

Interesse della scienza e curiosità morbosa del pubblico per le mummie

Pare che la curiosità della scienza per lo studio delle mummie sia iniziata in Francia nel 1859 a Lione. Poi l’esame delle mummie si estese in particolare nei musei. In quel periodo lo strumento d’indagine utilizzato era la radiografia, ma ora le mummie sono studiate mediante strumenti sofisticati e i corpi mummificati hanno lo stesso trattamento di persone viventi che si sottopongono ad accertamenti diagnostici per conoscere il loro stato di salute.1

In Inghilterra, negli anni successivi al 1830, l’esame macroscopico delle mummie divenne perfino uno spettacolo: l’esame più ovvio e semplice era lo sbendamento della mummia a cui seguirono le autopsie eseguite a pagamento per spettatori curiosi. Un chirurgo, professore di anatomia, di nome P.J. Pettigrew, diede parecchi spettacoli in sedi prestigiose, a cui parteciparono perfino 500 persone pagando tariffe differenziate in base alla posizione più o meno vicina alla scena dello spettacolo2.

1) Come esempio segnaliamo il volume di Sabina Malgora, Il caso Ankhpakhered, Casale Monferrato 2018.

2) La fonte di queste notizie è il volume di Ange-Pierre Leca, Les Momies, Hachette, Paris 1976, capitolo VI, Les momies et la science. pagg. 233-237.

I corpi mummificati come panacea

Nei secoli passati si attribuiva alle mummie un ben diverso valore, con esiti francamente sconcertanti. È ben noto che nel Medioevo e nel Rinascimento in tutta l’Europa le mummie erano considerate un farmaco potente. Il grande medico arabo Avicenna lo indicava come risolutivo nelle seguenti patologie: ascessi, fratture, contusioni, paralisi, emicranie, epilessia, emottisi, mali della gola, tosse, palpitazioni, debilità dello stomaco, nausee, disordini del fegato e della milza, ulcere interne. Come farmaco le mummie servivano anche nei casi di avvelenamento e venivano utilizzate anche esternamente nella cura delle ferite. Si trattava quindi di un’autentica panacea, un farmaco molto ricercato e costoso3.

Alcuni bei vasi di farmacia con la scritta del loro contenuto, “Mumia”, sono rimasti a testimoniare questo stomachevole uso terapeutico. Il medicamento poteva essere somministrato in pezzi (di mummia), come materia viscosa, come residuo di combustione o come una pasta nerastra bituminosa. Non è il caso di spingersi oltre nella descrizione di questo farmaco portentoso: i più curiosi possono approfondire la documentazione nel volume “Les Momies”, citato in nota.

Sarcofagi e corpi umani mummificati usati come combustibili

Le mummie furono pure usate come combustibile. Agli inizi del XIX secolo gli abitanti del villaggio di Qurna (Luxor), data la penuria di legna in Egitto, si scaldavano nelle fredde sere invernali con fuochi alimentati da pezzi di mummia e sarcofagi e sembra che altrettanto facessero alcuni dei primi egittologi per prepararsi il cibo.

Che molti sarcofagi e mummie siano state bruciate già anticamente lo dimostra anche Francesco Tiradritti in un suo articolo. Agli inizi dello scavo della tomba di Harwa, 1997, la prima sala ipostila appariva coperta da uno strato di calce e sotto la calce i resti calcificati di ossa umane. Con ogni evidenza si era verificata una epidemia e quella zona della tomba era stata usata come sepoltura di coloro che erano defunti a causa del contagio. Durante gli scavi nell’area antistante al portico d’entrata della tomba “fu messo in luce un contesto in cui pezzi di mummia e frammenti di sarcofago (attribuibili per la maggior parte al II secolo d.C.)” portarono alla scoperta di tracce di un ampio falò utilizzato per produrre calce viva. La pietra necessaria per la produzione della calce fu presa dalle pareti con le decorazioni della tomba4.

3) Leca, 1976, capitolo IX, in particolare le pagg. 233-237.

4) F. Tiradritti, Epidemia di Cipriano, in Archeologia Viva, n. 168, novembre-dicembre 2014, pagg. 40-51.

Utilizzi curiosi e pratici, veri o presunti tali, di sarcofagi e mummie umane

Nel corso dei secoli le tombe e il suolo egiziano devono avere restituito innumerevoli sarcofagi con mummie e corpi umani mummificati dalle aride e roventi sabbie del deserto. La straordinaria quantità di questi reperti disponibili, e comunque sempre a portata di mano nelle vaste necropoli disperse nell’intero Egitto, deve avere suggestionato la fantasia di persone intraprendenti che hanno trovato il modo di utilizzare praticamente questa grande massa di relitti.

Alcune modalità di uso pratico delle mummie sono davvero curiose e così sorprendenti che dobbiamo chiederci se e fino a che punto queste notizie siano vere.

Una notizia straordinaria mi è stata fornita personalmente da un egittologo torinese durante un viaggio in Egitto. Secondo questo studioso le strade che uniscono le varie necropoli di Luxor sono state asfaltate impiegando anche una grande quantità di mummie. Non ho trovato riscontri a questa notizia; ma l’egittologo in questione si è sempre mostrato ben documentato sulle cose d’Egitto; quindi, riporto qui la notizia lasciandola alla valutazione del lettore.

Un’altra notizia improbabile è soprattutto nota da una citazione del 1860 di Mark Twain in un suo volume “Innocents abroad”. Egli scrisse che erano così numerose le mummie in Egitto che esse venivano usate in sostituzione del carbone per alimentare le caldaie dei treni a vapore. Probabilmente Mark Twain aveva ripreso con intenti ironici una notizia che negli stessi termini era stata pubblicata il 27 settembre 1859 dal Daily Standard (Syracuse, N.Y.) e qualche mese dopo da Scientific American. La notorietà dell’autore ha contribuito a dare credibilità a questa storia. In Google ho trovato un interessante articolo, ben documentato su questa storia, intitolato “Quando i treni andavano a mummie”5. L’articolo ricorda le varie edizioni del volume di Mark Twain e la successiva emigrazione della notizia sui quotidiani inglesi che l’hanno accolta con molto scetticismo e con il tipico humor britannico. Però un quotidiano americano, The Salt Lake Daily Tribune, nel 1878 sembra di avere dato qualche credito alla possibilità che le caldaie delle locomotive venissero alimentate con le mummie scrivendo che le mummie bruciavano bene perché paragonabili a dell’ottimo legno di pino e che esistevano tonnellate di quel materiale.

Un altro uso decisamente improprio delle mummie sembra invece certo perché è documentato anche dall’American Numismatic Association (www.money.org). Augustus Stanwood nel 1863 avviò nel Maine una nuova fabbrica di carta che innovava il processo di produzione utilizzando stracci invece della pasta di legno. Gli stracci erano generalmente importati perché il costo era meno della metà rispetto a quello richiesto dai raccoglitori locali. A fronte di una offerta vantaggiosa Stanwood acquistò dall’Egitto una grande quantità di bende di mummia da beduini che le ricavavano distruggendo le mummie6. La fabbrica doveva produrre carta-moneta e a tale fine utilizzò come stracci le bende delle mummie. Ma nessuna sbiancante riuscì a togliere alla carta un deciso colore brunastro. Così la carta prodotta venne convertita in carta per confezionamento che venne venduta a commercianti di beni alimentari. Scoppiò una epidemia di colera che le autorità sanitarie attribuirono all’operazione di recupero dei bendaggi delle mummie, vietando ogni ulteriore pratica di questo tipo. È curioso che la carta da pacchi sia rimasta, come allora, di colore brunastro7.

Gli egizi, che cercavano nell’imbalsamazione la divinizzazione e l’immortalità, di certo non potevano immaginare che dopo 2000-3000 anni sarebbe giunta per loro una fine così imprevedibile.

5) Quando i treni andavano a mummie, di Sofia Lincos e Giuseppe Stilo, 16 marzo 2020. Quasi tutte le notizie riportate nel mio articolo su questo argomento provengono dall’articolo di Lincos e Stilo.

6) Che fine avranno fatto le migliaia di corpi sbendati? Che siano stati usati per asfaltare le strade di Tebe ovest?.

7) Leca, 1976, op. cit. pag. 243.

Mummie di animali8

I visitatori moderni dell’Egitto ammirano le straordinarie piramidi, i maestosi templi e le tombe con le pareti dipinte a vivaci colori con scene religiose e di vita quotidiana. I visitatori si rendono ben conto della maestria degli egizi nell’architettura, nella scultura e nella pittura, ma possono cogliere solo vagamente il senso della loro religiosità. Naturalmente le gradi opere realizzate dagli egizi non erano destinate a noi ma a loro stessi. Quindi il significato profondo di tali opere sfugge al semplice visitatore. Il suo stupore poi si amplifica se viene a conoscenza che il sottosuolo dell’Egitto, da nord a sud, è percorso da innumerevoli catacombe di animali mummificati. Queste catacombe si dipanano in una miriade di gallerie di notevoli dimensioni che si perdono nel sottosuolo per centinaia di metri. Un paio di queste catacombe sono aperte al pubblico, ma solo per pochi metri rispetto alla loro lunghezza complessiva.

Il visitatore ovviamente si chiede: “Ma come è possibile che simili imprese gigantesche siano state realizzate per deporre delle mummie di animali?”

La pratica religiosa di seppellire intere specie di mummie animali si è diffusa a partire dal IV secolo a.C. per iniziativa dei sovrani tolemaici che colsero in questa pratica l’opportunità di ottenere ingenti benefici economici.

Non c’è animale vivente sul suolo egizio che non sia stato mummificato e deposto nelle grandi catacombe. Ogni animale si identificava con una divinità; morto e mummificato, l’animale diventava un Osiri grazie ai riti dei funerali.

Sotto l’aspetto quantitativo sono importanti le mummie di falchi, di ibis, coccodrilli, arieti, babbuini, pesci, cani, gatti, tori e le vacche madri di tori divini. Poiché ci siamo proposti di raccontare solo i casi che riguardano uno strano destino delle mummie, considereremo qui solo il caso dei gatti, dei cani e un particolare specifico caso che riguarda il toro divino Api.

8) Una sorta di opera omnia sulle mummie di animali è edita a cura di Salima Ikram, Divines Creatures, Animal Mummies in Ancient Egypt. The American University Press, Cairo 2005.

1- Mummie di gatti9

Si stima che le mummie di gatti siano state di 4 milioni di esemplari. I gatti erano sacri alla dea Bastet, una divinità benigna, protettrice della famiglia e associata all’amore e alla fecondità. Il gatto, come felino, poteva anche essere espressione di tutte le divinità feline, vale a dire tutte le divinità leonesse come Tefnut, Pakhet, Sekhmet, Smithis, Menhit e tutte le divinità femminili che all’occorrenza si trasformavano in leonesse: Bastet, Hathor, Mut10.

Per inviare le loro richieste alle divinità, entità che vivevano in cielo, i pellegrini si recavano presso i santuari in cui gli animali venivano allevati e pagavano una quota perché un gatto fosse ucciso, in modo che il suo ba (anima) portasse le loro istanze alla divinità di riferimento.

L’esame delle mummie di gatti ha mostrato che i vari esemplari avevano in genere pochi mesi di vita e che la loro morte avveniva per torcimento del collo.

Le mummie di gatti sepolte a Bubasti, presso il tempio di Bastet, e nei pressi del tempio Speos Artemidos, fatto costruire dalla regina Hatshepsut nell’area di Beni Hasan, poco dopo la metà dell’Ottocento furono riesumate e vendute in tale quantità da riempire un piroscafo che le portò in Inghilterra per farne concime11. Uno stano destino per queste mummie che erano state sepolte per l’eternità.

9) Lo strano destino delle mummie di gatti è citato in Leca, 1976, op. cit., a pag. 198; anche Salima Ikram conferma nel volume già segnalato, Divines Creatures, 2005, op. cit. pagg. 11-12, la stima del numero di mummie di gatti e il loro curioso destino.

10) Derchain, La lionne ambigué, in Les divines chats d’Egypte, Peeters, Leuven 1991, pag. 85.

11) Leca, 1976, op. cit.: a pag. 198 si dice che erano 300.000 le mummie di gatti acquistate dagli inglesi per farne concime.

2- Mummie di cani

Nel caso dei cani, come per altri animali, i preti allevavano nei templi gli animali sacri al dio Anubi, il dio che curava la mummificazione e che accompagnava il defunto nell’aldilà, e vendevano ai fedeli il cane prescelto che, ucciso, forse per annegamento, portava al dio in cielo le preci per i propri defunti. L’animale sacrificato veniva più o meno mummificato e deposto in una necropoli, mentre il suo ba (anima) saliva al cielo e viveva glorificato con il dio Anubi per l’eternità.

Tutto l’Egitto, dal nord al sud, presenta estese necropoli con milioni di animali. Valga, come esempio, la necropoli dei cani di Saqqara12: la necropoli principale ha un corridoio assiale lungo 140 metri con numerose gallerie laterali che possono essere lunghe fino a 70 metri. Le deposizioni creavano uno strato di mummie di almeno un metro.

Gli egittologi hanno valutato che complessivamente, considerando quindi anche la necropoli di Assyut, dove era adorato il dio Anubi, fossero stati mummificati circa 8 milioni di cani13. Il Nicholson, un egittologo dell’università di Cardiff che ha operato a lungo nelle catacombe di Saqqara, ha rilevato che molte gallerie erano ricolme di resti animali mentre altre gallerie erano del tutto vuote e lo svuotamento è così totale da rivelare che esso è avvenuto come operazione industriale organizzata. La conclusione del Nicholson è che anche le mummie canine devono avere subito lo stesso strano destino delle mummie di gatti: sono diventati fertilizzanti per le campagne inglesi.

12) Nicholson, Ikram & Mills, The Catacombs of Anubis at North Saqqara, in Antiquity, vol 89/Issue 345/Juin 2015, pagg. 645-661. Con i cani erano sepolti alcuni (pochi) animali che gli egizi classificavano come canidi: sciacalli, volpi, manguste.

13) F. Tiradritti, Epidemia di Cipriano, in Archeologia Viva, n. 168, novembre-dicembre 2014, pagg. 40-51.

3- Il toro divino Api

Le gallerie del Serapeum, come le conosciamo, sono opera della XXVI dinastia. Nel 1850 Mariette trovò tre grezze sepolture di tori Api, designate con le lettere A, C, E, F, che vanno dal regno di Amenofi III fino al regno di Horemheb. In queste prime tombe di Api, Mariette trovò una massa coperta da un telo di mussola a cui era stata data la forma di un toro reclinato. Tale massa era costituita in modo disordinato da frammenti di ossa di toro, di cenere e di materia bituminosa. Nelle due successive tombe del regno di Ramesse II la situazione era ancora peggiore perché mancava anche il cranio e non c’era nessuna traccia di un telo di lino e di carne sopra le ossa.

Gli egittologi sono convinti che in questi periodi gli Api alla loro morte venissero mangiati durante un banchetto rituale. Si presume che fosse lo stesso sovrano a mangiarli per incorporare magicamente le virtù e la forza di questi animali divini. A tale proposito gli egittologi ricordano “L’inno cannibale” dei Testi delle Piramidi (formule 273-274) in cui il re Unis defunto, salito in cielo, macella cuoce e divora gli dei per acquisire il loro potere14. Si può anche ricordare che nelle titolature faraoniche compare la dizione “ka nHt”, toro possente. Per i sovrani egizi non era un modo di dire, ma un fatto reale.

14) Aidan Dodson, Bull Cults, nel volume Divines Creatures, 2005, op. cit., pagg. 74-76: Mohamed Ibrahim & David Rhol, Apis and the Serapeum, in Journal of the Ancient Chronology Forum, vol. 2, 1988, pag. 23.