6 novembre 2010 ore 6.00 del mattino circa. Un boato e un crollo che portarono alla ribalta mondiale il sito archeologico di Pompei. A venire giù la Schola Armaturaraum, sede di una delle maggiori associazioni militari della Pompei antica. Da quel momento, politica e media proiettarono la loro attenzione sullo stato di salute dei beni archeologici italiani innescando una catena di sdegno che fino a quel momento non si era mai vista.

Che la fortuna di Pompei sia iniziata proprio grazie a quel crollo? Dopo sette anni, sembrerebbe proprio di si. Due anni dopo, nasce il Grande Progetto Pompei, grazie ad una azione del Governo italiano che, attraverso il decreto legge n. 34/2011 (art. 2) ha inteso rafforzare l’efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell’area archeologica di Pompei mediante la elaborazione di un Programma straordinario ed urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Il Grande Progetto Pompei si avvale dell’ Intesa Interistituzionale Legalità e Sicurezza del 20 Gennaio 2012 tra il Ministro della Coesione, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per la sicurezza degli appalti, con la firma del Protocollo di Legalità del 5 aprile 2012.

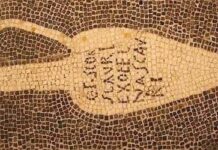

L’edificio, posto su Via dell’Abbondanza all’angolo con il vicolo di Ifigenia (Regio III, Insula 3, civico 6), fu costruito pochi anni prima dell’eruzione del Vesuvio. La Schola era sede di un’importante associazione militare, all’interno della quale tra riunioni e attività ludiche, i giovani pompeiani si allenavano alla lotta e alle arti gladiatorie. Allo stesso tempo, viste le caratteristiche architettoniche, l’edificio fungeva da deposito per le armi. Scavato fra il 1915 e il 1916 dall’allora Soprintendente di Pompei Vittorio Spiannazola, al suo interno furono ritrovate molte armature adagiate su scaffali in legno. Prima di essere adibita a tale scopo, l’area era occupata da un’abitazione, di cui si possono rintracciare ancora alcuni resti nella parte nord.

Secondo gli studiosi, gli allenamenti si svolgevano nell’ampia sala che sia apriva sulla strada in tutta la sua ampiezza. Calchi di impronte lasciate sulla cenere testimoniano che forse era chiusa da una transenna, mentre una parete mostra ancora gli incassi che contenevano le scaffalature dove venivano riposte le armi, quelle stesse riemerse negli scavi. Dopo la scoperta e i primi restauri, la struttura fu gravemente danneggiata dal bombardamento aereo del settembre 1943 che danneggiò la copertura metallica, il lato occidentale del salone e molti affreschi. Nel dopoguerra, si pensò di ricostruire l’edificio fino alla copertura, con l’inserimento di un pesante solaio in cemento armato, oggetto del crollo del 2010.

Dal 2016, la Schola Armaturarum è stata inserita nei lavori di recupero del GPP il cui progetto prevede la realizzazione di coperture a protezione delle pareti originali, residui che si sono salvati dal bombardamento aereo, e la possibilità di ricostruire in futuro le parti crollate dell’edificio, già non più originali sempre per il disastro del 1943, così da poter dare idealmente forma e volume all’edificio. L’obiettivo finale è quello sicuramente di proteggere in primis le strutture della Schola, per poi pensare alla migliore soluzione di restauro che consentirà così al pubblico di cancellare un episodio spiacevolissimo della storia moderna di Pompei e poter invece continuare a godere, grazie ai lavoro di recupero, di un tassello della storia dell’antica città.

Il 6 novembre del 2010 crollava la Schola Armaturarum.7 anni dopo Pompei è rinata e, dopo le tante riaperture e le messe in sicurezza degli ultimi anni, è di nuovo sinonimo di bellezza in tutto il mondo.In questo video alcuni momenti di restauro degli affreschi della Schola Armaturarum.

Pubblicato da Pompeii – Parco Archeologico su Lunedì 6 novembre 2017