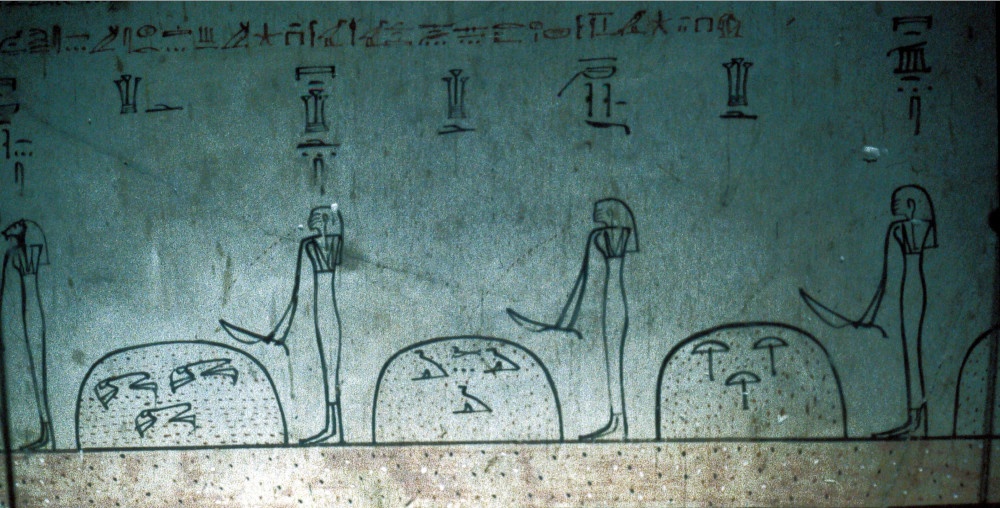

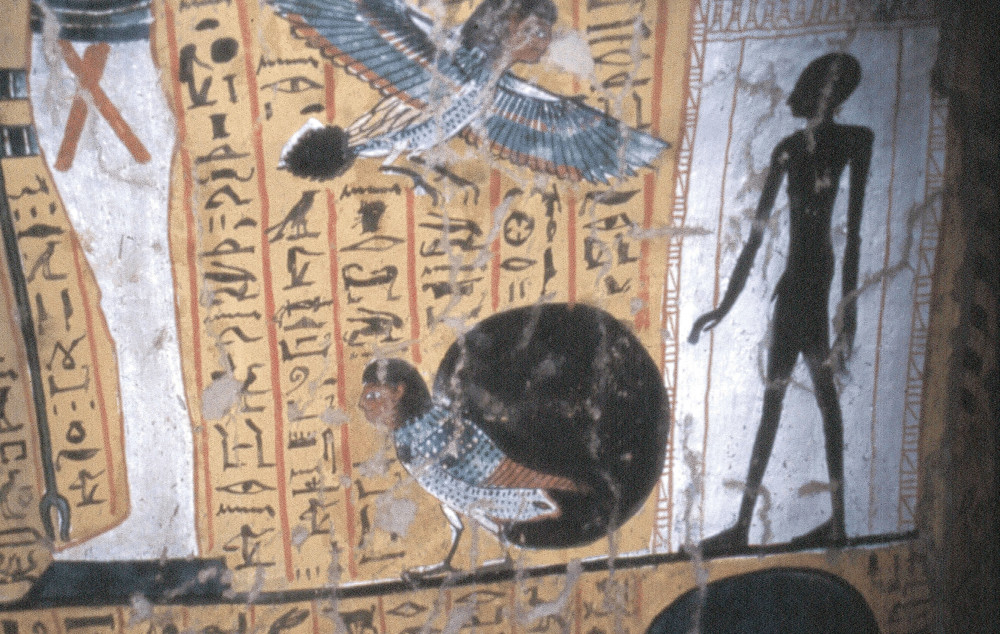

In quattro tombe di Deir el-Medina e in alcuni papiri funerari sono dipinte scene in cui il defunto compare in una versione totalmente annerita, spesso in compagnia del suo ba nella consueta forma di uccello a testa umana, e in presenza di un sole nero. Il sole è nero perché si trova nel punto più basso del suo percorso notturno, metafora della sua morte virtuale prima della rinascita1. Le figure umane di queste vignette sono nere perché nere sono le irradiazioni del sole nero2. Le vignette rappresentate nelle tombe e nei papiri funerari illustrano le formule 91 e 92 del Libro dei Morti: con queste formule il defunto intendeva garantire al suo ba e alla sua ombra la libertà di entrare e uscire dalla tomba a proprio piacimento evitando di “rimanere prigioniero nell’impero dei morti”3: le vignette assicuravano magicamente al defunto la performatività delle formule, cioè il buon esito di quanto descritto nei testi con il loro potenziamento per il tramite delle rappresentazioni. Come logica conseguenza della lettura delle formule 91 e 92 la nera silhouette umana è da sempre interpretata come ombra del defunto.

Le tombe in cui sono rappresentate queste scure figure umane appartengono a:

– Khabekhnet (TT 2, XIX dinastia)

– Nebenmaat (TT 219, XIX dinastia)

– Neferrenpet (TT 236, XVIII dinastia)

– Irinefer (TT 290, XIX dinastia)

Come esempi di papiri funerari che riportano analoghe vignette, come illustrazioni delle formule 91 e 92 del Libro dei Morti, citiamo i papiri di:

– Ankhsenenmut (Museo Egizio del Cairo)

– Neferubenef (Musée du Louvre)

– Neferrenpet (Musée d’Art et d’Histoire, Bruxelles)

Ho visitato più volte Deir el-Medina e più volte ho avuto l’occasione di entrare in alcune delle tombe citate che mostrano la nera figura di un corpo umano che da sempre è considerata l’ombra del defunto. Ma queste immagini sono molto diverse dalle ombre dello stesso periodo che sono rappresentate con l’immagine di un ventaglio nella tomba di Thutmosi III (XVIII dinastia) e nella tomba di Ramesse VI (XX dinastia) nella Valle dei Re.

Queste rappresentazioni sono così differenti tra loro che vale la pena chiedersi se veramente le nere figure umane di Deir el-Medina sono le ombre dei defunti o rappresentano altro.

Nella concezione antropologica egizia la persona era costituita da vari elementi: il corpo, il ka, il nome, il cuore, il ba e l’ombra. Anche le divinità erano costituite di questi elementi, ma gli uomini agivano in un ambito puramente terrestre finché erano vivi, mentre le divinità agivano secondo la Maat in una sfera cosmica. Negli insegnamenti che Merikhara scrive per il figlio è reso esplicito che è il dio Ra ad avere creato gli uomini e che gli uomini sono il bestiame del dio4. Pertanto, le divinità sono di un ordine superiore all’umano. Poiché le ombre che dovremo considerare appartengono ad artigiani di Deir el-Medina, quindi uomini, dobbiamo considerare solo gli elementi che compongono la personalità umana.

Il corpo (khat), ha dei sostituti nella salma, nella mummia e nelle statue.

Il ka5, rappresentato con il segno delle due braccia alzate, è la manifestazione delle energie vitali. È un elemento molto concreto della nostra vita quotidiana perché il ka rappresenta l’energia, la forza necessaria a compiere le attività della nostra vita mortale. Le energie vitali sono alimentate con l’offerta funeraria. Il ka rappresenta una potenzialità statica di sussistenza e di vita.

Il nome (ren); è con il nome che l’essere umano diventa un individuo differenziato e riconoscibile all’interno di una comunità, dotato di una propria personalità. L’efficacia di un rito dipende dall’esistenza di un beneficiario chiamato per nome. Ricordare e pronunciare il nome di un defunto significa dargli ancora un alito di vita. Per questo motivo il defunto nella sua tomba scrive un invito al passante perché pronunci il suo nome. Cancellare un nome significa eliminare quell’individuo dalla esistenza per l’eternità.

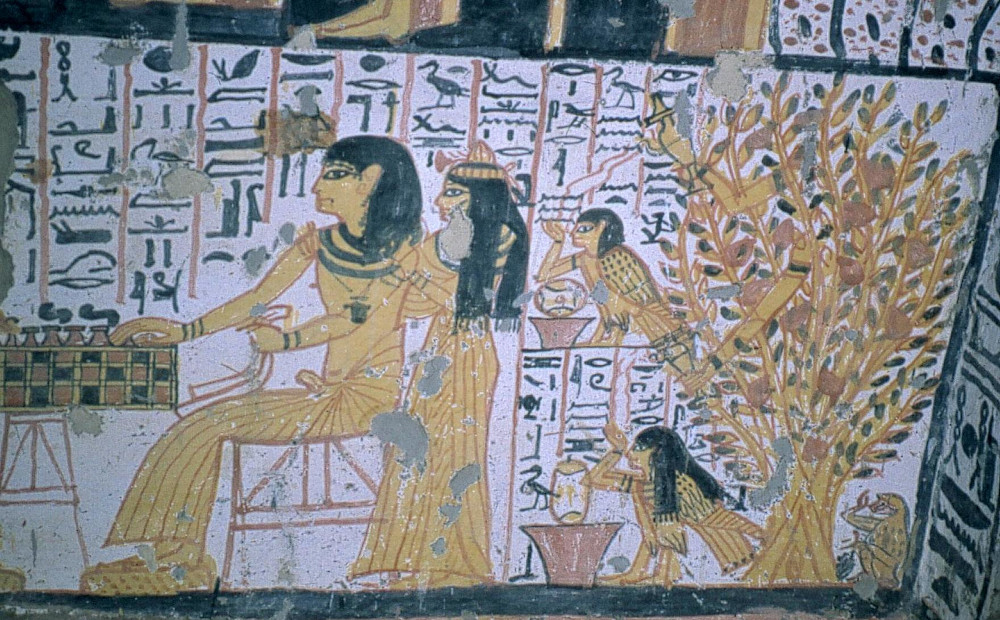

Il ba6, rappresentato da un uccello col volto umano, viene tradotto in modo approssimativo con anima e anche con spirito. Il ba aveva la facoltà di superare il limine tra cielo e terra e viceversa. Il ba è un elemento di mobilità, un elemento dinamico che consente di passare da un mondo all’altro. I riti funerari sono rivolti al ba del defunto. Il corpo riposa nella tomba, invece il ba può a suo piacere uscire dalla tomba per godere della luce solare e, quando è il caso, alloggiare nelle statue e tornare nella tomba di notte per evitarne i pericoli.

Il cuore (ib)7 secondo gli egizi era la sede dell’emotività e dei sentimenti. Tanto è vero che molti stati d’animo vengono espressi con perifrasi che hanno il cuore come riferimento (es: “larghezza di cuore” = gioia). Il cuore è anche sede dell’intelletto e della memoria. Nel momento del giudizio davanti al dio Osiri il defunto implora il cuore di non tradirlo (Capitolo 30 del Libro dei Morti). Il cuore rimane sempre nel corpo anche durante la mummificazione.

L’ombra (shut) è indicata dal segno del ventaglio e nelle rappresentazioni da un ventaglio di piume di struzzo. L’ombra è un elemento della personalità umana difficile a definirsi. Traunecker8 scrive che “la sua funzione non è del tutto chiara” e la definisce “una sorta di irraggiamento mobile e silenzioso del corpo, fa parte dell’integrità fisica: dopo la morte essa acquisisce un sorta di indipendenza”9. Questa definizione fa intendere che l’ombra sia anche la proiezione del nostro corpo in presenza di una fonte luminosa, tipicamente il sole. Io non concordo con questa ipotesi: l’ombra, come proiezione del nostro corpo, non esiste se non c’è il sole o di notte o quando viviamo nella nostra abitazione. Questa situazione cambia la nostra personalità? Io credo di no. Inoltre, gli egizi usavano lo stesso termine shut per indicare l’ombra del corpo e l’ombra come elemento della personalità, ma sapevano distinguere un’ombra dall’altra come dimostra l’iscrizione di questa stele.

“O voi che siete sulla terra, voi tutti preti-lettore, voi tutti scribi, voi tutti sacerdoti e nobili che passate davanti a questa tomba, che io mi sono fatto in un luogo ombreggiato per il mio ba, in un luogo di riposo per la mia ombra”10.

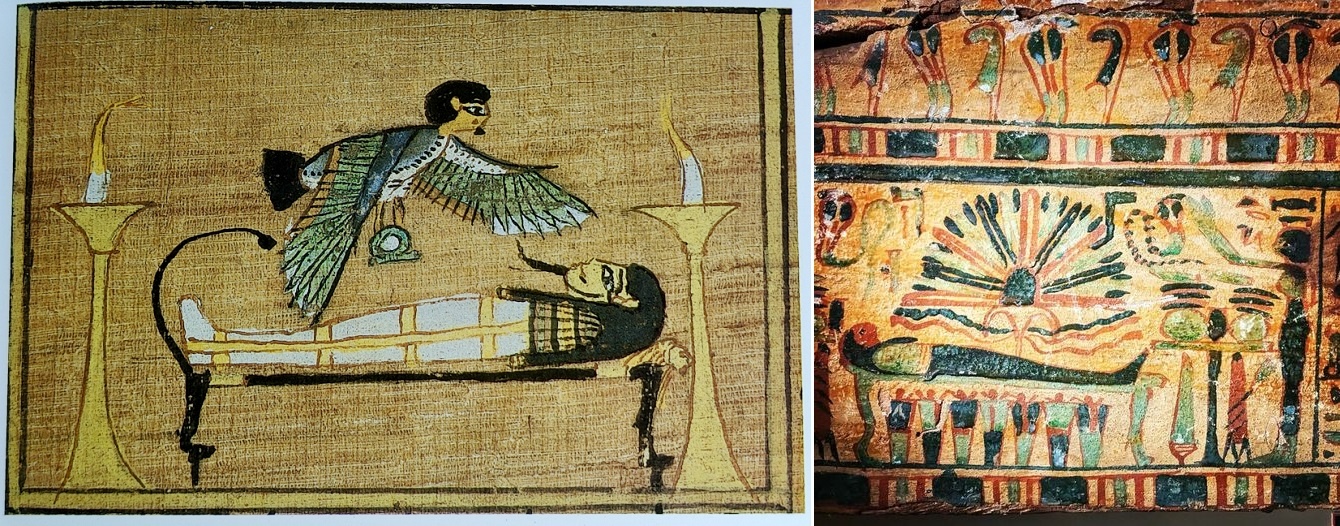

L’ombra dei nemici di Ra è annientata in pozzi di fuoco (tomba di Thutmosi III) (fig. 3) o arrostita in grandi calderoni (tomba di Ramesse VI) (fig. 4). Se i nemici di Ra hanno una costituzione umana, l’annientamento con il fuoco delle loro ombre dimostra che esse sono corpose, contrariamente alla proiezione della nostra ombra sul terreno che è totalmente immateriale. Con la morte alcune di questi elementi che componevano la persona si dissociavano dal corpo, ma la tomba con le sue dotazioni, i rituali funerari e le formule del Libro dei Morti provvedevano a reintegrare la persona del defunto consentendo così la sua rigenerazione11. Il ka, dissociato dal corpo, per la sua natura di energia doveva alimentarsi per sopravvivere e quindi doveva essere presente là dove veniva presentata l’offerta alimentare.

Gli elementi mobili per eccellenza erano il ba e l’ombra. Per la mobilità del ba basta ricordare la sua facoltà di uscire e rientrare nella tomba a suo piacimento. Ma non solo questo: il ba può dimorare nelle immagini e nelle statue. Spesse volte il ba del defunto è rappresentato nella sua forma di uccello sotto l’albero sicomoro mentre riceve dalla dea dell’albero la salvifica acqua fresca.

Il ba e l’ombra manifestano in più occasioni una stretta contiguità. Ad esempio, nella formula 229 dei Testi dei Sarcofagi è scritto che il ba e l’ombra sono trattati congiuntamente quando nel segreto della sala di mummificazione si fissa nuovamente il ba e si forma l’ombra per ridare il soffio al defunto. In una cripta del tempio tolemaico di Ermant è scritto: “Vieni al tuo ba, dio augusto, sorgi in quanto ombra.” In questo testo il ba e l’ombra sono considerati sinonimi. Bongioanni e Tosi confermano “il sovrapporsi o, meglio, la confusione tra i termini ba e ombra”. Un altro autore, il Gee, in suo articolo ha scritto che “quando ba e shut vengono citati insieme essi valgono come sinonimi”12. Talvolta nelle rappresentazioni il ba è sostituito dal ventaglio (ombra) grazie alla interdipendenza tra ba e ombra.

Fig. 7 – Nel museo di Manchester un sarcofago della XXIII dinastia mostra una scena in cui un ventaglio-ombra sovrasta la propria mummia – Foto di anonimo

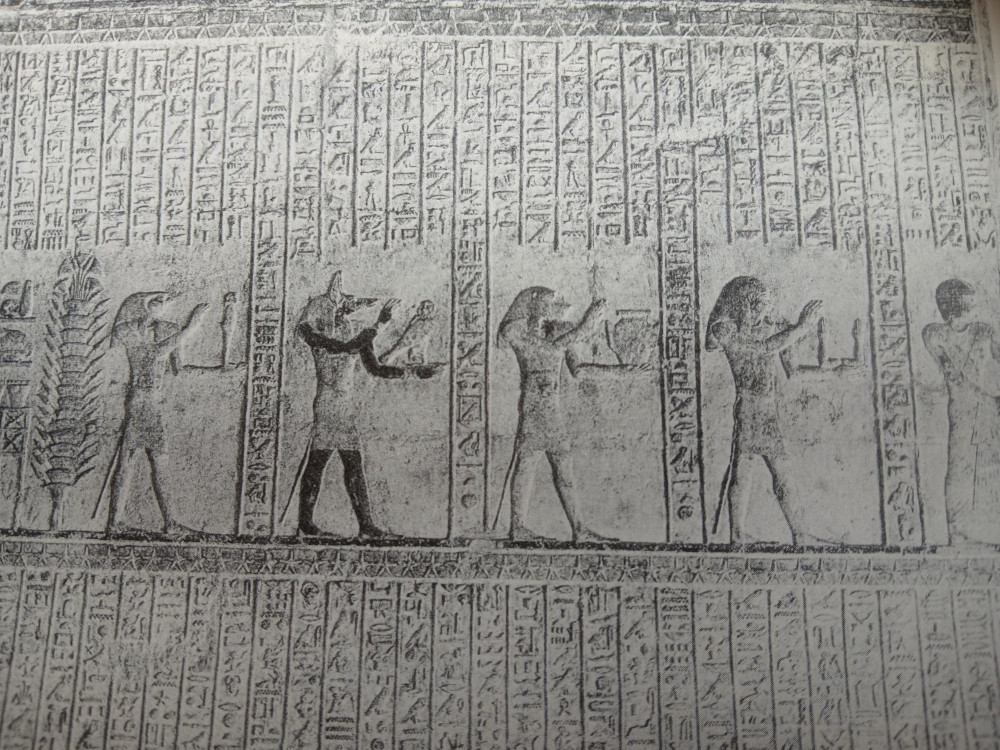

Possiamo quindi considerare il ba e l’ombra come due facce della stessa medaglia, tanto da essere usati l’uno in alternativa dell’altro, anche se, statisticamente, nelle iscrizioni il termine ba prevale sul termine shut. Per una conferma a questa tesi valgono due esempi come riferimento. Nella tomba tebana di Amenemhat (TT 163), di epoca ramesside, i 4 figli di Horus recano al defunto le immagini del suo corpo mummificato, del suo ka, del suo ba e del suo cuore. Nella composizione compaiono anche la figura e il nome di Amenemhat.

In questa rappresentazione sono dunque compresenti tutti gli elementi costitutivi della persona del defunto con la sola eccezione dell’ombra. Una analoga rappresentazione è scolpita nella tomba del saggio Petosiri, a Tuna el-Gebel, (3 sec. a. C.). Durante il rito dell’apertura della bocca di Sishu, il padre di Petosiri, i 4 figli di Horus portano al defunto il suo ka, il cuore, il ba e l’immagine della mummia13.

Anche in questa rappresentazione l’ombra non c’è. La decisione di non rappresentare l’ombra è stata certamente dettata da ragioni pratiche: al defunto potevano essere portati solo 4 elementi della14 sua persona perché erano solo 4 i figli di Horus. Si deve concludere che in questa rappresentazione l’ombra non compare probabilmente per la sua contiguità con il ba, essendo il ba e l’ombra due facce della stessa medaglia. Anche i Capitoli 91 e 92 del Libro dei Morti considerano congiuntamente il ba e l’ombra come se fossero una unità. Il titolo del Capitolo 92 dice: “Formula per aprire la porta al ba e all’ombra di N, affinché egli esca al giorno e abbia l’uso delle gambe”. Il testo dei due capitoli conferma lo scopo del titolo, non impedire al ba e all’ombra di uscire al giorno.

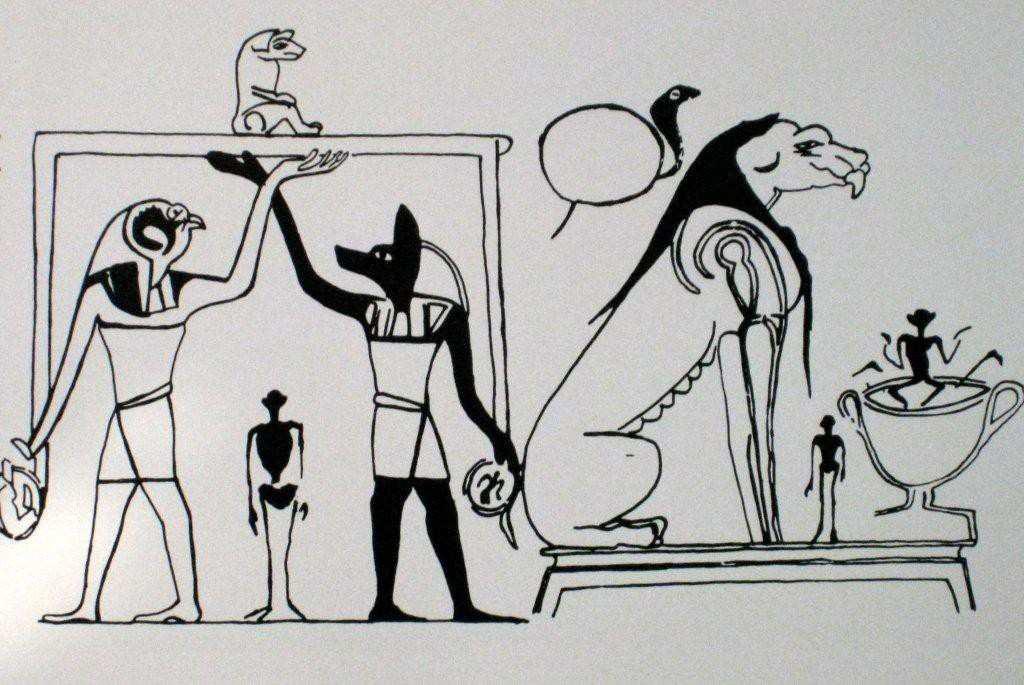

In particolare, il Capitolo 92 termina dando una significativa importanza all’uso delle gambe: “Tu sei qualcuno che ha l’uso delle sue gambe, tu che sei lontano dal tuo corpo che è nella terra”. Nel volume di Barguet il capitolo è illustrato da una vignetta in cui si vede una sorta di edificio, la tomba, con sopra il sole. Dalla porta dell’edificio è uscito un corpo nero in movimento e sopra la sua testa vola un uccello, il ba15. Nel papiro di Ani il capitolo 92 è illustrato con una vignetta che mostra la figura di Ani che ha aperto la tomba e camminando si allontana da essa, sopra la sua testa vola il ba con un segno shen, simbolo di eternità16.

Dopo questa lunga prolusione è ora di tornare alle tombe di Deir el-Medina e alle sagome di un nero corpo umano maschile ritenuto essere l’ombra del defunto.

Nelle citate tombe di Deir el-Medina i neri profili umani dei defunti costituiscono una evidente innovazione, sia che essi rappresentino l’ombra, sia che abbiano un diverso significato. Questi artigiani, che lavoravano nelle tombe regali della Valle dei Re, di certo sapevano che il segno del ventaglio simboleggiava le ombre dei defunti. Ma il ventaglio non era funzionale a mostrare l’idea del movimento in combinazione con il ba, il tema centrale delle formule 91 e 92, al contrario di un profilo umano rappresentato in movimento.

È apparso di recente un articolo che propone una diversa ipotesi con riferimento alle immagini delle tombe di Deir el-Medina17: la scura figura umana sarebbe la rappresentazione del ka o del corpo, o entrambi, e non l’ombra. L’autore dell’articolo afferma che tutti i testi che citano il ba e l’ombra considerano questi due elementi della persona strettamente associati tra loro. Pertanto, essi si devono muovere insieme nella stessa direzione, mentre le rappresentazioni mostrano il ba-uccello e lo scuro profilo della figura umana che si muovono in direzioni opposte. La loro dissociazione dimostra che la nera figura di un corpo umano non è l’ombra.

Il corpo del defunto è nero perché nelle profondità dell’Amduat il sole è nero e nero è il colore della morte così come della resurrezione, mentre l’ombra è connessa all’idea della luce. Il capitolo 92 del Libro dei Morti specifica nel titolo che i suoi riferimenti sono il ba e l’ombra, ma nelle rappresentazioni delle tombe, dei papiri e dei lenzuoli funerari la nera figura umana non ha scritti che la qualifichino come tale. Quindi la nera silhouette umana fa parte di un linguaggio visuale che ha lo scopo di manifestare l’immagine del ka connesso al corpo. Se esaminiamo la rappresentazione della tomba di Irinefer vediamo la nera figura di un corpo umano che cammina verso sinistra. Davanti a questa figura, in basso, il sole nero con un uccello ba volto a sinistra verso la mummia, mentre un altro uccello ba si libra in volo verso destra, verso la nera figura umana.

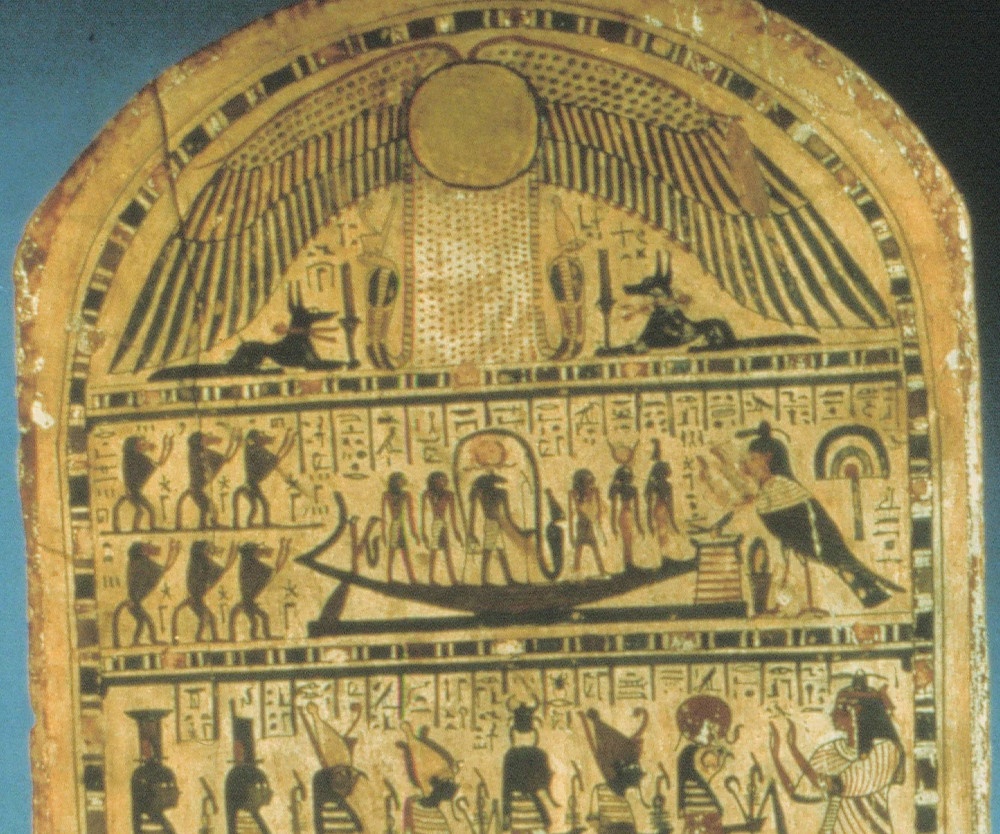

La mancanza dell’ombra nelle rappresentazioni delle tombe poteva essere compensata da altri arredi funerari. Come esempio possiamo considerare la stele di Epoca Tarda appartenuta a Tasherenbastet18: nella stele compaiono l’immagine della defunta, il suo nome, il suo ba (nella forma di uccello a testa umana) e la sua ombra (nella forma del ventaglio) in adorazione del dio Ra nella sua barca con varie divinità.

L’immagine della defunta comprende anche il ka e quindi la stele mette insieme, pure se dissociati, gli elementi costitutivi della persona, con la sola esclusione del cuore che si trova all’interno del corpo della mummia nel suo sarcofago. La maggior parte delle vignette del Libro dei Morti che mostrano il defunto lo rappresentano come persona, quindi nella completezza di tutti i suoi elementi costitutivi: si consideri come esempio il cap. 125 con la vignetta della psicostasia in cui il defunto si presenta al giudizio del dio Osiri.

Gli estensori del Libro dei Morti e delle relative vignette avevano ben presente il principio di base per la rigenerazione del defunto e si adoperavano per realizzarlo nel complesso della tomba e, per quanto possibile, anche nei singoli elementi della sua dotazione.

Nelle tombe di Deir el-Medina e nei papiri funerari cambia l’icona di riferimento: invece del ventaglio è stato dipinto il profilo di un corpo umano in movimento che comprende in sé anche il ka (fig. 8). La presenza del ba sottende la presenza dell’ombra senza la necessità di rappresentarla. Crediamo che gli estensori di tali vignette abbiano pragmaticamente amplificato il significato dell’immagine del corpo avviando la tendenza a una sintesi che ha inizio nelle rappresentazioni di Deir el-Medina per consolidarsi poi in modo definitivo nel periodo greco-romano.

Quindi, in sintesi, le rappresentazioni delle tombe di Deir el-Medina mostrano il ba e una scura figura umana che assommerebbe in sé la figura del corpo e il ka (la sua energia vitale che qui si manifesta con il movimento).

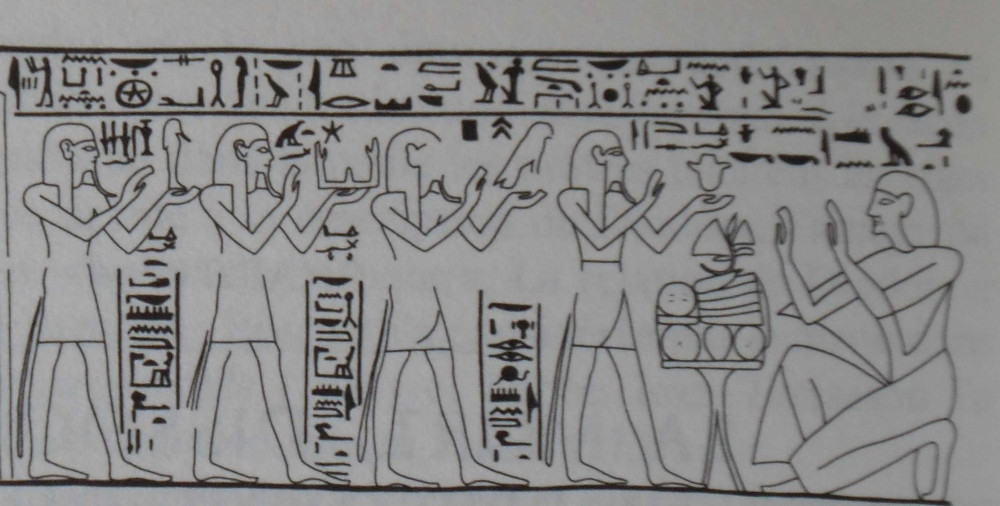

La tomba di Nebenmaat (TT 219) (fig.1) fa eccezione rispetto alle rappresentazioni delle altre tombe perché qui non compare il ba-uccello del defunto ma la sola immagine di una scura figura maschile. In base al principio enunciato sopra, la nera immagine di Nebenmaat riassume in sé anche il ka. L’eccezione è solo apparente perché la formula 413 dei Testi dei Sarcofagi, recepita tale e quale nel cap. 188 del Libro dei Morti, allude a una visione unitaria della persona del defunto, il quale si rivolge al dio Anubi e descrive sé stesso in questi termini: “Quest’uomo (che io sono) … essendo la mia forma, il mio aspetto, la mia essenza, la mia vera forma di anima equipaggiata e divina”. La tomba con le sue dotazioni provvede a realizzare questa unità.

Nelle tombe di Deir el-Medina si nota la presenza del pene negli anneriti contorni delle immagini di un corpo umano maschile. Taluni ritengono che la presenza del pene sia dovuta all’attività sessuale dell’ombra. Noi riteniamo invece che il principale agente dell’attività sessuale del defunto sia il suo ba, come è provato da numerose formule dei Testi dei Sarcofagi. La presenza del pene può essere spiegata, in quanto ombra, con la proiezione completa del corpo da parte del sole nero; quindi, anche del suo pene; oppure la presenza del pene può essere la prova che le rappresentazioni intendevano essere immagini realistiche di un corpo umano; infine, la presenza del pene nelle immagini intendeva confermare magicamente al defunto le sue capacità generative anche nell’aldilà.

Certe rappresentazioni di epoca greco-romana si svolgono in una certa continuità con il principio base delle liturgie funerarie egizie. Nella casa n. 21 di Hermopoli si può vedere una scura immagine femminile che osserva il rito della purificazione del corpo della defunta da parte di Horus e Thot19.

In questo periodo si notano sempre più rappresentazioni di figure umane annerite e forme scheletriche anche come piccole statuine a tutto tondo. Scrive la Régen che “dall’epoca tolemaica le figurine scheletriche possono rappresentare uno scheletro o un’ombra o entrambe. Nell’iconografia le ombre, i ba e le rappresentazioni scheletriche del morto sono intercambiabili”20. Detto in altre parole, ciò significa che nel periodo greco romano ognuna di queste icone non si sa cosa sintetizza: il corpo, il ba e/o l’ombra? Io credo che ci siano sufficienti indizi per ritenere che sia il corpo a prevalere nelle immagini e a rappresentare la figura del defunto nella sua integrità.

Sotto l’aspetto grafico le figure di Deir el-Medina sono analoghe ad alcune nere immagini di un corpo umano raffigurate in monumenti e documenti del periodo greco-romano, ad esempio: in una abitazione di Tuna el-Gebel-Hermopoli (figg. 11 e 12), sul sarcofago ligneo di Djedbastetiufankh21 nel museo di Hildeshein, su varie tele funerarie.

In una tomba di Akhmin del periodo romano (I sec. d.C.) è rappresentata la psicostasia in cui i defunti compaiono come corpi. Nella psicostasia classica del periodo egizio il defunto si presenta al giudizio di Osiri integro nella sua persona. Dobbiamo quindi ritenere che anche nella psicostasia di epoca romana il corpo rappresenti il defunto nella piena integrità della persona. In questo periodo sono andati perduti, in quanto tali, il ka, il ba e l’ombra, ma compaiono i fantasmi. La parola ombra è sinonimo di fantasma.

Questo punto di arrivo è stato considerato dal Derchain un impoverimento della concezione antropologica egizia dei tempi classici22. Di tono analogo è il commento del Traunecker: proprio in questo periodo l’ombra finirà per confondersi in modo alquanto volgare con i fantasmi e gli spiriti23.

Gilberto Modonesi

1) Hornung, Buchi neri esaminati dall’interno: gli Inferi egiziani, in La spiritualità nell’antico Egitto, L’Erma di Bretshneider, Roma 2002, in particolare pag. 114.

2) Inoltre, il nero è il colore della rigenerazione.

3) Barguet, Le livre des morts des anciens égyptiens, Les Editios du Cerf, Paris 1967, vignetta a pag. 128.

4) Bresciani, Letteratura e poesia nell’antico Egitto, Einaudi, Torino 1999: L’insegnamento per Merikara, pag. 100.

5) Il ka è la manifestazione delle energie vitali”: così si esprimono Posener, Sauneron, Yoyotte, Dizionario della civiltà egizia, Il Saggiatore, Milano 1961, pagg 221-222; Faulkner, The Ancient Egyptian Book of the Dead, British Museum, London 1985, pag. 191; Bongioanni & Tosi, La spiritualità dell’antico Egitto. I concetti di akh, ba e ka, Il Cerchio, Rimini 1997, pag. 13; Corteggiani, L’Egypte ancienne et ses dieux, Favard, Paris 2007, pag. 252; Hornung, La spiritualità dell’antico Egitto, L’Erma di Bretschneider, Roma 2002, pag. 174; Traunecker, Gli dei dell’Egitto, Xenia, Milano 1994, pag. 28. Il ka delle tombe di Deir el-Medina si riferisce a persone comuni e va distinto dal concetto di ka regale teorizzato da Lanny Bell: Luxor Temple and the Cult of the Royal Ka, in JNES, vol. 44, 1985, pagg. 251-294.

6) Il ba, in modo approssimativo tradotto con anima e anche con spirito, aveva la facoltà di superare il limine tra cielo e terra e viceversa: Assmann, Maat. L’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, Julliard, Paris 1989, pag. 73: Traunecker, Gli dei dell’Egitto, Xenia, Milano 1994, pag. 29.

7) Il cuore era considerato la sede del pensiero e rimaneva nel corpo della mummia. I vari componenti della persona sono indagati in particolare da Assmann, Mort et au-dela dans l’ancienne Egypte, Editions du Rocher, Paris 2003, pag. 14.

8) Traunecker, Gli dei dell’Egitto, 1994, op. cit., pag. 25.

9) Harrington, Living with the Dead Ancestor Worship and Mortuary Ritual in Ancient Egypt, Oxbow Books, Oxford 2013, pag. 11. Sul tema la Harrington cita J.C.Goyon, Dossier d’Archeologie 257/2000, pag. 15.

10) Steeindorff, ,ZAS 39, 1901, pag. 119.

11) L’akh, uno stato che si consegue dopo la morte, si colloca su un altro piano rispetto agli elementi costitutivi della persona: Assmann, 2003, pag. 142. L’akh è una generica forma divina di vita nell’aldilà e presenta aspetti celesti e solari: vedi Pyr. § 474, CT IV 65 f, CT VI 240 a, CT VII 17 a. La traduzione di akh è “trasfigurazione” e indica un defunto beato. Nel cap. 188 del Libro dei Morti il defunto si rivolge ad Anubi e gli dice “Tu hai reso akh il mio ba e la mia ombra”. Nella Litania del Sole delle tombe regali è detto “Salve akh, signore del ba e dell’ombra”. Si vedano le numerose citazioni di akh in: Assmann, 2003, op. cit; Hornung, 2002, op. cit., pag. 179; Bongioanni & Tosi, 1997, pagg. 63-82.

12) Sulla contiguità di ba e ombra basterà una sola citazione: Gee ritiene che la migliore traduzione di ba in lingua inglese sia shade-ombra e che un altro termine inglese pertinente per riferirsi al ba sia ghost-fantasma: Gee, Ba sending and its Implications, Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of the Eight International Congress of Egiptologisits, Vol. 2, Cairo 2000, pag. 233.

13) G. Levefbvre, Le tombeauz de Petosiris, vol. II,1923, pl. XXiX.

14) Una rappresentazione della XVIII dinastia, relativa alla tomba di Amenemhat (TT 163) è riportata da Assmann, 2003, op. cit., pag. 142, ill. 3. Una analoga rappresentazione compare nella tomba di Petosiri: Cherpion-Corteggiani- Gout, Le tombeau de Pétosiris à Touna el-Gebel, Relevé photographique, IFAO, Le Caire 2007, foto di pagg. 130-131. Nel II volume della pubblicazione originale di Lefebvre (1924) la foto è nella pl. XXIX e la tavola al tratto è nella pl. XXXI.

15) Barguet, Le Livre des Morts, Les Editions du Cerf, 1967, pag. 128.

16) Faulkner, The Book of the Dead, British Museum Press, 1985, pag. 90.

17) La stele si trova nel Museo Egizio di Torino. Un’illustrazione della stele si trova a pag. 224 del volume: Civiltà degli egizi. Le credenze religiose, Ist. Bancario San Paolo di Torino, Milano 1988. La stele illustra bene i contenuti dei cap. 191 e 192 del Libro dei Morti.

18) Lekov, The Shadow of the Dead and its Representations, JES 3, 2010, pagg. 49-61.

19) Guilmot, Documents insolites en Egypte ancienne, Rossel, Bruxelles 1983, fig. 32 a pag. 65 e fig. 33 a pag. 66.

20) Régen, 2012, op. cit., pagg. 603-647. L’articolo presenta una ricca documentazione e illustrazioni che comprendono e vanno oltre gli esempi sopra riportati. Anche su un lato del cofanetto di Perpauty e della sua sposa Andy il defunto e suo figlio sono rappresentati come nere figure umane: Amenophis III, le Pharaon-soleil, Réunion des Musées Nationaux, Paris 1993, pag. 251, n. 53.

21) Una bella immagine a colori del sarcofago è pubblicata da Germer, Das Geheimnis der Mumien. Ewiges Leben am Nil, Prestel, Munchen-New York 1998, figure di pag. 16 e 18.

22) Il giudizio di Derchain è citato da Bongioanni & Tosi, La spiritualità dell’antico Egitto. I concetti di akh, ba e ka, Il Cerchio, Rimini 1997, pag. 103.

23) Traunecker, Gli dei dell’Egitto, Xenia, Milano 1994, pag. 25.