Tanto a lungo avevano combattuto contro Roma per il predominio della Pianura Padana che quando in epoca romana si sviluppò fra le colonie di Mutina e Bononia un piccolo centro ai margini della via Aemilia, i vincitori lo chiamarono Forum Gallorum, letteralmente foro dei Galli, a indicare il luogo precedentemente popolato dalle tribù celtiche.

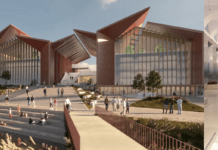

È un viaggio in più di otto secoli di storia del territorio quello offerto dalla mostra Alle soglie della romanizzazione: storia e archeologia di Forum Gallorum, promossa dal Comune di Castelfranco Emilia e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, allestita in tre sale del Museo Civico Archeologico Simonini fino al 12 novembre 2017.

La mostra passa in rassegna le evidenze archeologiche del territorio dalla vigilia dellinvasione dei Galli nella Pianura Padana (inizi IV sec. a.C.) alle prime fasi della romanizzazione, con lobiettivo di ricostruire le vicende che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del centro di Castelfranco Emilia/Forum Gallorum.

La mostra passa in rassegna le evidenze archeologiche del territorio dalla vigilia dellinvasione dei Galli nella Pianura Padana (inizi IV sec. a.C.) alle prime fasi della romanizzazione, con lobiettivo di ricostruire le vicende che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del centro di Castelfranco Emilia/Forum Gallorum.

Un centro di cui parlavano le fonti letterarie e documentarie ma che per secoli ha avuto scarsi sostegni sul piano materiale. Quel che è certo è che tra il II e il I secolo a.C. questo fertile territorio agricolo è frazionato in lotti da assegnare ai coloni romani. La penetrazione romana in questo comprensorio è favorita dalla realizzazione della via Emilia, voluta nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido. Proprio a Marco Emilio Lepido e alla sua politica di pacificazione si deve probabilmente la nascita -a partire dal 173 a.C.- di Forum Gallorum, un centro caratterizzato dallintegrazione tra i coloni italici e le genti dellantico substrato etrusco-padano, Celti e Liguri, sopravvissute alle guerre con Roma.

Per anni si è dibattuto sullesatta ubicazione di Forum Gallorum. Lanalisi dei dati e delle testimonianze archeologiche consente oggidi proporre come sede del forum sulla via Emilia lattuale centro storico della città di Castelfranco: un luogo noto alle cronache antiche per la sanguinosa battaglia combattuta nel 43 a.C., durante la cosiddetta guerra di Modena, tra le legioni di Marco Antonio e quelle senatorie dei consoli Irzio e Pansa, sostenute dal giovane Cesare Ottaviano, il futuro Augusto.

La mostra si articola in tre sezioni tematiche e cronologiche, costituite in buona parte da manufatti mai esposti prima, provenienti dai depositi o da scoperte recenti. La prima sezione espone reperti che raccontano la storia del territorio di Castelfranco e la sua trasformazione ad opera delluomo, la seconda ospita reperti provenienti dai siti archeologici più rilevanti mentre la terza presenta alcuni contesti sepolcrali e reperti provenienti dalle aree di culto.

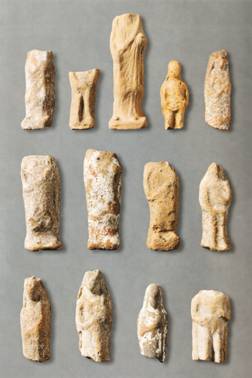

Tra i reperti più significativi segnaliamo lucerne, statuette fittili e monete provenienti da Prato dei Monti, un miliario rinvenuto a Cavazzona nel 1977 che menziona una coppia di imperatori, Valentiniano I e Valente, e una conduttura in piombo (fistula aquaria) con iscrizione a rilievo del nome del proprietario del terreno e dellacqua che vi scorreva.

Di estrema rilevanza, per la sua rarità, un bronzetto etrusco di III-II sec. a.C. interpretato come divinità maschile della fertilità, forse rielaborazione locale di Zeus/Iuppiter Ammone.

Lesposizione si avvale anche di un moderno dispositivo touchscreen e di un catalogo scientifico curato da Sara Campagnari e Diana Neri che attraverso lesame delle fonti letterarie, dei dati archeologici, geomorfologici e di alcune classi di materiali (monete, iscrizioni, etc.), ricompone un quadro aggiornato dellevoluzione di un territorio che, a partire dalle prime fasi della romanizzazione, risulta saldamente inserito nella precisa scelta politica di Marco Emilio Lepido di includere le componenti preesistenti allinterno della compagine romana.