Chi fossero i genitori di Tutankhamon è un dilemma tuttora fortemente dibattuto. I risultati ottenuti sottoponendo le mummie al test del DNA non sono considerati convincenti da molti egittologi, tanto che con gli stessi dati dei test sono stati disegnati diversi alberi genealogici che vanno dalla famiglia di Amenofi III a tutto il gruppo familiare di Akhenaton e dei suoi immediati successori. Nuove ipotesi si succedono continuamente fondate sui rari documenti coevi disponibili e vanno ad arricchire una aggrovigliata matassa di elementi, più o meno certi e indizi più o meno consistenti, difficile da sbrogliare.

Questo scritto nasce dalla lettura di un faticoso articolo di Jean-Luc Bovot, La mère de Toutankhamon ou le triomphe de la conjecture, pagg. 43-58, pubblicato sul Supplemento n. 9/2019 della rivista Egypte Afrique et Orient. L’articolo sintetizza le diverse tesi esposte finora e chiude affermando che “Resta patente l’incertezza sull’identità dei genitori del faraone, specialmente di sua madre”.

Lo scritto che segue offre un’altra ipotesi tra quelle già ricorrenti considerando alcuni elementi iconografici della sala gamma della tomba di Akhenaton da tutti trascurati.

È ben noto che nella scrittura geroglifica il segno del ventaglio ha il tradizionale significato di protezione1. Nelle rappresentazioni la presenza del ventaglio è un simbolo di protezione per le figure ad esso associate2. Naturalmente la protezione in concreto dipende dalla divinità che si identifica nel ventaglio. Nelle rappresentazioni i ventagli compaiono anche come stendardi militari3. In questo caso essi sono sostenuti da soldati riconoscibili dal loro costume (uniforme) e dal taglio dei loro capelli: basti ricordare la tonsura dei capelli dei coscritti nella tomba di Userhat (TT 55) nella necropoli di Qurna-Luxor.

Fino al periodo di Amarna i ventagli che manifestano la protezione divina sono una prerogativa dei preti riconoscibili da:

– la testa rasata

– l’uso dei sandali (frequente)

– il tipo di azione (religiosa) alla quale essi partecipano

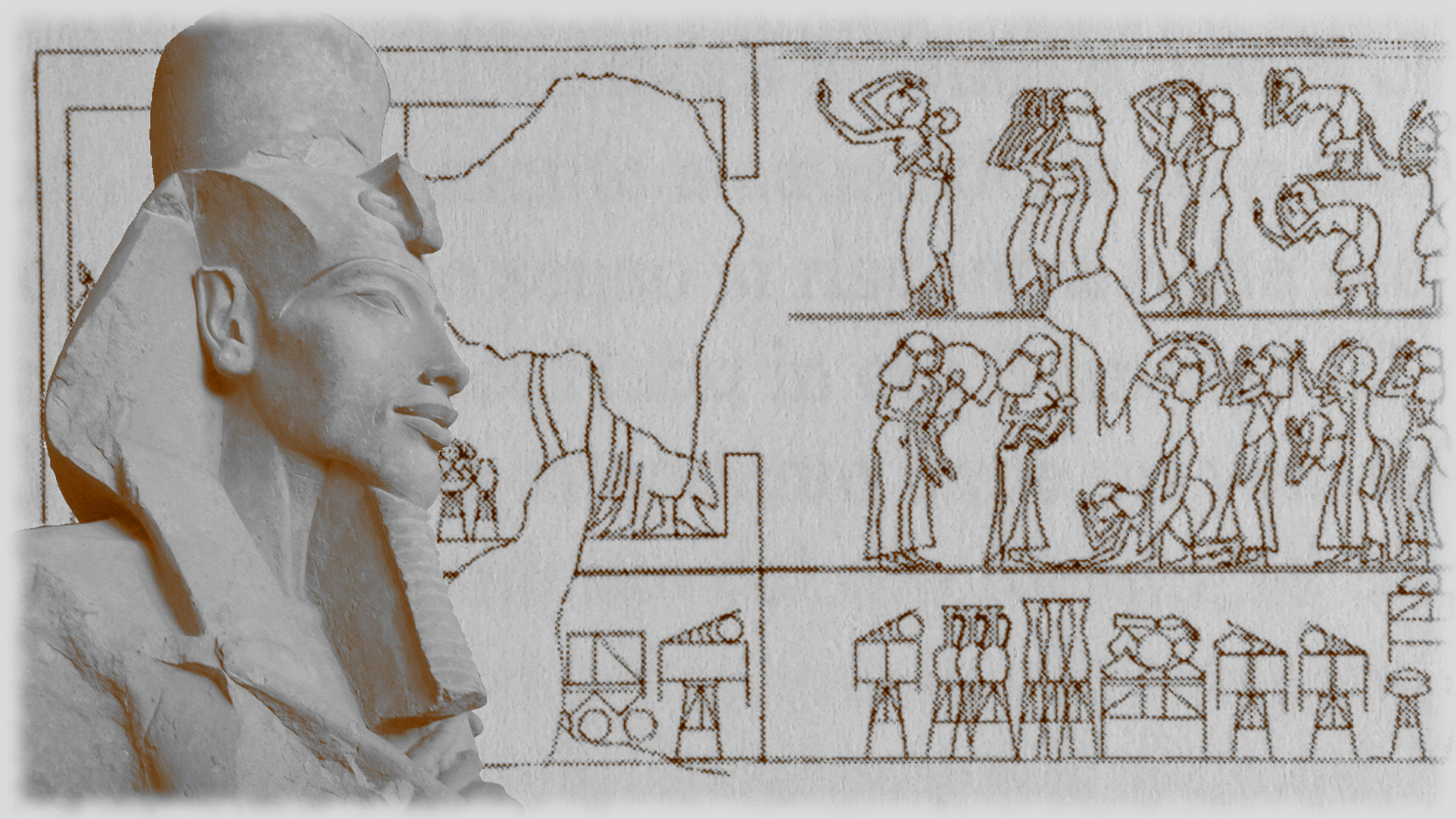

Una tavola del volume di J.Gohary4 (fig. 1) distingue bene i militari dai preti. La distinzione è particolarmente importante nell’iconografia di Amarna perché i ventagli sono in genere molto numerosi, ma essi sono (quasi) sempre stendardi di reparti militari che fanno corona al loro sovrano.

1) Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, The Griffith Institute of the University Press, Oxford 1964, pag. 264: swut = ombra come parte della personalità, spirito del dio, immagine di dio.

2) Sui ventagli nelle rappresentazioni è importante l’articolo di L. Bell, The Aspects of the Cult of the Deified Tutankhamun, in Melanges Gamal Mokhtar, vol. I, IFAO, Le Caire 1985, pagg. 31-60.

3) Sui ventagli usati come stendardi militari si veda l’articolo di Faulkner, Egyptian Military Standards, in JEA 27, 1941, pagg. 12-18.

4) J. Gohary, Akhenaten’s Sed Festival at Karnak, Kegan Paul International, London & New York 1992, Pl. 1.

(foto di Gilberto Modonesi)

Dopo il periodo di Amarna i ventagli militari e quelli che indicano protezione furono unificati probabilmente a causa della loro totale identità iconografica. Inoltre tutti i ventagli hanno una certa convergenza di significato: infatti gli stendardi militari, oltre a identificare le diverse unità militari e a potenziare lo spirito di corpo, sollecitavano la protezione della divinità di riferimento5 sulle truppe sempre a rischio per le loro attività guerresche. Un esempio significativo di questa convergenza di significati si trova in una scena scolpita sulla parete esterna settentrionale del tempio di Medinet Habu in cui Ramesse III scaglia frecce contro i Popoli del Mare: dietro Ramesse un attendente impugna un ventaglio che svolge una doppia funzione: a) la protezione di Ramesse da parte del dio Montu, la cui adorazione in immagine sovrasta il re; b) la funzione di stendardo militare per le truppe che intervengono nella battaglia, come è evidente nel registro rappresentato sotto l’immagine del re (fig. 2).

5) A titolo di esempio ricordiamo che le 4 divisioni di Ramesse II nella battaglia di Kadesh avevano come divinità tutelari Amon, Ra, Ptah e Seth. Ricordiamo poi che Montu è di fatto un dio guerriero.

Nel periodo di Amarna i ventagli che manifestano la protezione divina tendono a scomparire ad eccezione di alcune scene che interessano questo articolo. La scomparsa dei ventagli dipende dalla nuova icona creata da Akhenaton: un sole radiante con mani che possono portare il segno della vita e altri segni geroglifici che promettono stabilità e potere. L’immagine del sole radiante è un’icona potente che esprime la benevolenza del dio Aton verso suo “figlio” Akhenaton e la sua sposa Nefertiti.

Nella tomba di Akhenaton, comunque, vi sono due eccezioni. Nella camera alfa il re e la regina esprimono il loro dolore per la morte di un personaggio femminile, non identificato, appartenente alla famiglia regale. Si è supposto che la defunta sia Meketaton, la seconda figlia della coppia regale; ma tale ipotesi sembra poco probabile se si considera che la morte di Meketaton è rappresentata anche nella sala gamma. Inoltre, se la morte della defunta fosse avvenuta per parto, come si può presumere dalla presenza dell’infante in braccio alla nutrice, Meketaton era troppo giovane per esserne la madre avendo 9-10 anni alla morte.

Sopra i sovrani è rappresentato Aton radiante. Nella scena la decorazione mostra una nutrice che tiene tra le sue braccia un infante; dietro a loro una figura femminile tiene un ventaglio. È evidente che il rango dell’infante richiede protezione, ma i raggi di Aton sono esclusivamente dedicati al re e alla regina, così qui è di nuovo usato il tradizionale ventaglio (fig. 3). G.Martin, che ha pubblicato la tomba, ha ipotizzato che il neonato della sala alfa sia Tutankhaton, ma questa tesi non è più attuale6. La scena della sala gamma è analoga a quella della sala alfa (fig. 4). Akhenaton e Nefertiti piangono la morte di Meketaton. Nella stessa scena è rappresentata una figura femminile, fuori dalla stanza in cui è deposta la defunta, che porta in braccio un infante. Per i motivi già indicati sopra, l’infante non può essere un figlio di Meketaton.

6) Martin, The Royal Tomb at El-Amarma, II, EES, London 1989, Pl. 58 e pagg. 38-40. Martin considera il ventaglio un simbolo di regalità. L’autore osserva inoltre che il ventaglio non deve proteggere dal sole poiché l’evento descritto nella scena avviene all’interno del palazzo reale. In un articolo van Dijk ha ipotizzato che la figura dell’infante delle sale alfa e gamma simboleggi la rinascita della defunta, ma questa tesi non ha avuto seguito: van Dijk, The Death of Meketaton, in Causing His Name to Live, Brill, Leuven, pagg. 83-94.

Secondo il Martin il rango e l’importanza dell’infante è chiaramente manifestata dalla presenza di due ventagli. Nell’interpretazione di chi scrive, i due ventagli sono indicativi del rango e dell’importanza non solo dell’infante, ma anche della figura femminile che lo tiene tra le braccia. Questa figura non è di una nutrice. Non vi è dubbio che i due personaggi appartengano entrambi alla famiglia di Akhenaton e Nefertiti e che i due ventagli segnalano su loro la protezione del dio Aton.

Nella rappresentazione della sala gamma la morte di Meketaton sembra associata, come nella sala alfa, alla nascita dell’infante. Ma questa tesi non può essere sostenuta per la giovane età di Meketaton.

Di fronte alla figura femminile che tiene l’infante ci sono due colonne di testo che si pensava fossero riferite all’infante: quindi l’immagine dell’infante rappresentava Meritaton. Ma il testo accenna a un neonato e a sua madre identificata come Meritaton. L’inizio del testo con il nome dell’infante è scomparso, ma la parte di testo rimasta afferma che la madre è Meritaton, la figlia maggiore di Akhenaton (fig. 5):

“[Nome dell’infante], nato dalla figlia del Re, del suo corpo, la sua amata, Meritaton, nata dalla Grande Sposa Regale, la sua amata, Neferneferuaten Nefertiti, possa ella vivere per sempre e eternamente”7.

7) Martin, 1989, op. cit., pag. 44.

(L’iscrizione è riportata nel volume di Martin, 1989, op. cit., pag. 44, fig. 10)

La nostra ipotesi è la morte di Meketaton e la nascita dell’infante siano state associate per significare che i due eventi sono accaduti in uno stesso periodo di tempo. Le immagini di Meritaten e del neonato sono rappresentate all’esterno della camera in cui giace la defunta Meketaton per evitare che si possano collegare i due eventi in un rapporto di causa ed effetto.

Le immagini di Meritaton e del neonato non mostrano segni di regalità come l’ureus o il nome nel cartiglio. Si deve quindi concludere che la rappresentazione fu realizzata prima che Meritaton diventasse regina; e naturalmente non si poteva immaginare che il neonato, ipotizzando che sia Tutankhaton, sarebbe diventato re.

La morte di Meketaton è avvenuta negli anni 13-14 del regno di Akhenaton. In questi anni Meritaton, la figlia maggiore, dovrebbe avere raggiunto l’età per concepire un figlio.

Anche la successione di Akhenaton è intrigante e discussa. L’ipotesi qui sotto riportata è possibile ma incerta.

Dopo la morte di Akhenaton nel 17esimo anno di regno8, gli succedette sul trono Ankhkheperura Neferneferuaten che regnò per tre anni9. Fu poi la volta di Smenkhare Djeserkheperu per 1-3 anni. Così, dopo quest’ultimo re, il neonato potrebbe avere raggiunto l’età di 8-10 anni, l’età a cui ascese al trono il giovane Tutankhaton/Tutankhamon: un indizio consistente per confermare l’identità del neonato in Tutankhamon e Meritaton come sua madre. Ne consegue che dovrebbe essere Smenkhare il padre di Tutankhaton, non Akhenaton, in quanto Meritaton divenne la Grande Sposa Regale di Smenkhare.

Naturalmente molte ipotesi sono induttive e lasciano irrisolti o in dubbio alcuni problemi. Consideriamo ad esempio le curiose manifestazioni dei personaggi rappresentati nella fig. 4 di fronte alla coppia di Meritaten con l’infante: dovrebbero essere manifestazioni di gioia o sono manifestazioni di dolore?10

8) Sulla successione di Akhenaton il dibattito è ancora aperto e aspro. Le ipotesi formulate dagli studiodi sono differenti e numerose. Basterà citare per una lettura di approfondimento Vandersleyen, L’Egypte et la Vallèe du Nil, Tomr 2, Nouvelle Clio, Paris 1995, pagg. 467-468 e segg.; Dodson & Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, London 2004, pagg. 144-151; Traugott Huber, The Mother of Tutankhamen. Not Nefertiti but Meritaten, in KMT, vol. 30, n. 1, spring 2019, pagg. 18-28; Clayton, I faraoni. Cronaca illustrata di tutte le dinastia dell’antico Egitto, Editoriale Giorgio Mondadori, Milano 1995, pag. 120; M. Gabolde, Dalla fine del regno di Akhenaten all’ascesa al trono di Tutankhamon, in Akhenaton. Faraone del Sole, Silvana Editoriale, Milano 2009, pagg. 95-107. Ricordiamo poi l’articolo di Bovot su Egypte Afrique et Orient, citato all’inizio, che opera una encomiabile sintesi di tutti i tentativi di dare una soluzione ai diversi aspetti della storia di quel periodo.

9) Nella tomba di Pairi un graffito a nome di Pauah cita l’anno 3 di Ankhkheperura Neferneferuaten: Vandersleyen, 1995, op. cit., pag. 471.

10) Questo dubbio riguarda anche la conclusione dell’articolo di van Dijk, The Death of Meketaton, op. cit. , pagg. 83-94: se la figura dell’infante nelle braccia della nutrice rappresenta la rinascita di Meketaton perché i personaggi presenti alla scena manifestano dolore?

Gilberto Modonesi

Museo di Storia Naturale di Milano

18 dicembre 2019