Il papiro BM 604, del I sec. d.C., redatto in greco al tempo dell’imperatore Claudio (41-54 d.C.), narra le imprese magiche di Siosiri, figlio di Setne. Figurativamente il racconto si svolge all’epoca di Ramesse II.

In questo articolo ci limiteremo a raccontare solo la prima parte del papiro, la parte che per noi è più interessante e importante.1

Setne desiderava avere un figlio ma non riusciva ad averne, finché un giorno la moglie di Setne sognò il dio Ptah che le disse di giacere nel tempio2 e lì avrebbe conosciuto il rimedio. La moglie di Setne seguì le indicazioni ricevute dal dio, rimase gravida e dopo 9 mesi nacque il figlio di Setne, Siosiri (= figlio di Osiri). Il fanciullo sembrava a tutti giù grande della sua età. Siosiri venne mandato a scuola, ma in breve tempo superò gli scribi suoi maestri. Il giovane Siosiri cominciò a pronunciare le formule sacre con gli scribi della Casa della Vita nel tempio di Ptah e tutti quelli che lo udivano erano presi da grande ammirazione. Un episodio che ci ricorda Gesù dodicenne che discute nel tempio con i Dottori della Legge (Vangelo di Luca, 2.41.50).

Un giorno in cui Setne e Siosiri erano in casa udirono il suono di un lamento funebre. Setne si affacciò alla terrazza e vide che stava passando un fastoso funerale diretto alla necropoli seguito da un grande corteo di persone. Il lamento funebre era alto e il funerale solenne “come se fosse per un dio”.

Poco dopo Setne guardò di nuovo e vide un povero che da Menfi veniva portato alla necropoli. Era avvolto in una semplice stuoia e nessuno seguiva il feretro. Siosiri augurò al padre di ricevere nell’Amenti (il regno dei morti) lo stesso trattamento che avrebbe ricevuto il povero. A questo augurio Setne si adirò all’idea di essere equiparato al povero.

Allora il piccolo Siosiri disse al padre che gli avrebbe mostrato il trattamento riservato nell’Amenti al ricco e al povero. Siosiri prese per mano il padre e lo portò in una parte della necropoli di Menfi che Setne non conosceva. Qui trovarono un edificio con 7 grandi stanze. Entrarono nella prima grande sala e trovarono… (il testo manca).

Entrarono nella seconda grande sala e videro… (il testo manca).

Entrarono nella terza sala e videro… (il testo manca).

Entrarono nella quarta sala e videro persone che senza interruzione intrecciavano delle funi che venivano subito mangiate da asini che si trovavano dietro di loro. Altre persone cercavano di prendere alimenti solidi e liquidi legati sopra le loro teste mentre altre persone glielo impedivano scavando delle fosse sotto i loro piedi.

Entrarono nella quinta sala e Setne vide alcuni spiriti, che avevano compiuto cattive azioni, che imploravano stando sulla porta; il cardine della porta di questa sala era infisso nell’occhio destro di un uomo che gemeva lanciando alte grida di dolore.

Entrarono nella sesta sala e Setne vide il consiglio degli dei che abitavano l’Amenti, allineati secondo il loro rango, e i servitori che annunciavano i verdetti.

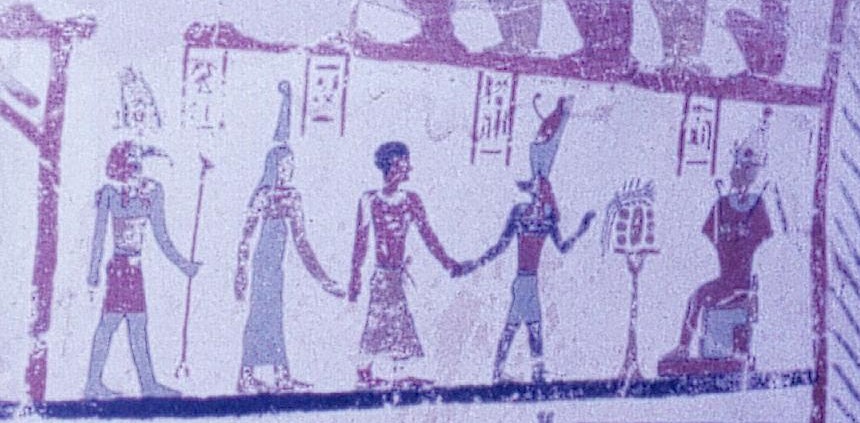

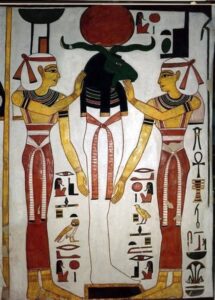

Entrarono nella settima sala e Setne vide il dio Osiri sul suo trono d’oro fino con in capo la corona atef. Anubi stava alla sua sinistra e Thot alla sua destra, La bilancia stava nel mezzo e si comparavano le cattive con le buone azioni. Thot scriveva i verdetti e Anubi li comunicava a Osiri.

Setne vide accanto a Osiri una persona vestita con un abito di bisso e la sua posizione accanto a Osiri indicava i suoi meriti. Al meravigliato Setne, Siosiri rivelò che quello era il povero che avevano visto portare solitario alla necropoli e che il ricco uomo di cui avevano visto il maestoso funerale seguito da lamentatrici e un corte di persone era il condannato della quinta sala con il cardine della porta infilato nell’occhio destro che urlava di dolore ogni volta che la porta si apriva o si chiudeva.

Setne ringrazia il figlio Siosiri di avergli fatto conoscere i segreti dell’Amenti e chiede di conoscere i criteri in base ai quali venivano stabilite le punizioni. E Siosiri spiega che gli spiriti della quarta sala avevano compiuto cattive azioni e in vita si erano impegnati per possedere beni consentendo poi che le loro mogli li disperdessero lasciandoli senza pane, … Così la loro punizione è intrecciare continuamente funi subito mangiate da asini. Gli altri peccatori della sala 4 avevano troppo goduto in vita con cibi e bevande e ancora nell’Amenti essi cercano di afferrare i cibi tenuti sopra la loro testa, ma gli uomini che scavano buche sotto di loro glielo impediscono.

Conclusa la visita Setne chiede a Siosiri di uscire dall’Amenti percorrendo un sentiero diverso.

A questo punto della narrazione il papiro propone altre imprese di Siosiri come mago, senza alcun riferimento alla prima parte del testo.

Il testo Setne II è interessante per molti aspetti e queste note intendono evidenziare le novità teologiche. Conosciamo bene la psicostasia che possiamo ammirare in decine di tombe. Ma qui non vediamo il mostro Amm incaricato di straziare e inghiottire i peccatori. Finora sapevamo dalle immagini delle tombe che i cattivi sparivano inghiottiti da Amm o arsi in pozzi di fuoco. Questo testo ci fa sapere che coloro che non superano il giudizio della pesatura del cuore sono condannati ad espiare le loro colpe per l’eternità. Questo testo, Setne II, va oltre la psicostasia perché, dopo il giudizio negativo i peccatori ricevono una condanna. Il testo ci porta in un luogo dell’Amenti dove i peccatori scontano i loro peccati con pene terribili. Conosciamo anche il criterio in base al quale era stabilita la pena: il criterio del contrappasso, vale a dire negare per l’eternità ai malvagi ciò che per loro era la massima soddisfazione in vita.

Il testo ci fa anche conoscere che l’Amenti era simile a un edificio con tante sale. Al centro una sala era occupata dal Consiglio degli Dei che pesavano il cuore dei defunti ed emettevano i verdetti. Le sale iniziali erano destinate a ospitare i peccatori che espiavano nei tormenti le loro cattive azioni.

L’ultima sala rappresentava il Paradiso egizio con il dio Osiri in trono affiancato da Anubi e Thot e attorniato dagli spiriti beati che avevano condotto una vita secondo i principi della maat.

In precedenza, i riti dei defunti avevano lo scopo di superare la morte e continuare la vita nell’aldilà. Ora le anime di tutti defunti vanno oltre la morte, chi nelle stanze dove erano eseguite le condanne e chi nella gloria della visione di Osiri.

Un’altra novità di questo testo sta in un processo religioso che vede Osiri primeggiare in assoluto come dio dei morti. Nelle epoche precedenti avevamo seguito un processo di “amalgama” di Osiri con il dio sole Ra.

In questo testo, Setne II, Ra non compare mai e sembra quindi che Osiri abbia preso il sopravvento.

Il testo di Setne II è stato redatto pochi anni dopo la morte di Gesù; quindi, le novità teologiche non dipendono dalla religione cristiana che ancora non esiste. Queste novità dipendono da un processo più generale dovuto alle religioni misteriche e di salvezza che si stanno diffondendo in tutto l’area mediterranea.

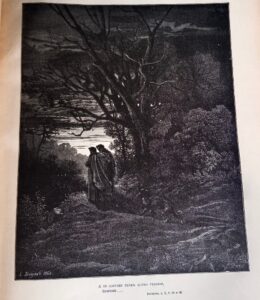

Questi episodi sembrano anticipare la Divina Commedia di Dante Alighieri: Setne, come Dante, è accompagnato nell’aldilà da Siosiri che sostituisce Virgilio. Setne e Siosiri percorrono varie sale dell’edificio in cui ha sede l’Amenti. Le sale iniziali sono destinate al supplizio dei peccatori. Il percorso conduce infine Setne e Siosiri nella sala dove i beati giustificati godono la visione del dio dei morti Osiri e delle divinità che lo assistono nel giudizio dei defunti e delle anime giustificate che gli fanno corona. Questo percorso procede in parallelo con quello della Divina Commedia che dall’inferno porta di girone in girone fino in paradiso alla presenza di Dio e della sua corte di angeli.

Non va dimenticato che la legge del contrappasso applicata nell’Amenti è sempre applicata anche nell’Inferno di Dante.

Naturalmente Dante non può avere conosciuto il racconto di Setne, ma si può ipotizzare che il racconto di Setne sia stato in qualche modo conosciuto da autori arabi che lo hanno rielaborato in chiave islamica con un viaggio di Maometto all’inferno e poi in paradiso con la guida dell’arcangelo Gabriele, oltre ad altre leggende simili. Sembra ormai accertato che Dante abbia potuto trovare qualche ispirazione nelle fonti arabe per la sua Commedia secondo le indicazioni analitiche di Miguel Asin Palacios pubblicate nel 1919 nel volume: La escatologia musulmana en la Divina Commedia3 citato da Umberto Eco in occasione della riedizione di quel volume. A suo tempo anche i giornali hanno dato grande importanza culturale al volume di Miguel Asin Palacios dedicandogli intere pagine.

Quindi si può perfino ipotizzare che il racconto di Setne II sia in nuce all’origine di un percorso che ci ha dato la grande creazione poetica della Divina Commedia di Dante.

Gilberto Modonesi

1) In questa parte dell’articolo seguirò pedissequamente il testo tradotto da Edda Bresciani, Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Torino 1999, pagg. 894-898.

2) È il rito dell’incubazione.

3) A tale proposito si legga l’opinione di Umberto Eco, pubblicata sul quotidiano L’Espresso il 12 dicembre 2014, con il titolo Dante e l’Islam nella rubrica “La bustina di Minerva”.