Nel lontano 1997 con due amici ci prese la voglia di fare una passeggiata nel Sinai. Prendemmo contatto con un’agenzia del Cairo che faceva viaggi con fuoristrada anche nel Sinai. Il viaggio programmato era breve, di soli 3 giorni nel Sinai, ma sufficienti per visitare i punti di maggiore interesse per noi. Il nostro principale obiettivo era la visita del tempio di Serabit el-Khadim1, il più interessante e curioso monumento faraonico del Sinai.

Il giorno 2 del mese di marzo partimmo presto di mattina dal Cairo per il Sinai in fuoristrada guidato da un robusto e simpatico giovanotto egiziano con il nome inglese di Thomas.

Il viaggio è risultato interessante perché siamo arrivati al Canale di Suez che poi abbiamo superato grazie a un tunnel che passa sotto il canale. Usciti dal tunnel abbiamo finalmente messo piede sul Sinai.

Durante il percorso siamo passati a Ayn Musa, la fonte di Mosè, un rivoletto di acqua calda sulfurea e poco più tardi, arrivati sulle rive del Mar Rosso, abbiamo fatto una sosta al Hamman Farain, il punto in cui le acque del Mar Rosso si separarono per fare passare gli ebrei in fuga dall’Egitto.

Anche qui notiamo che la terra ribolle a causa di acqua calda sulfurea. Il Mar Rosso invece mostra correnti e gorghi.

Verso mezzogiorno ci fermiamo a Wadi Matalla, un posto delizioso, per fare colazione al sacco. Poco dopo avere ripreso il nostro percorso mi stupisco nel vedere una montagna colorata a strati.

Ma poi, nei giorni successivi, avrò ancora modo di stupirmi per le innumerevoli curiosità geologiche del Sinai, in particolare lo “wadi colorato”

Il percorso prosegue passando da Abu Zenina, un porto con poche case, e poi infilandoci nella pista che ci porterà a destinazione. Lo spettacolo è lunare, la pista è bianca perché costituita di gesso in polvere, intorno a noi si aprono gradi vallate.

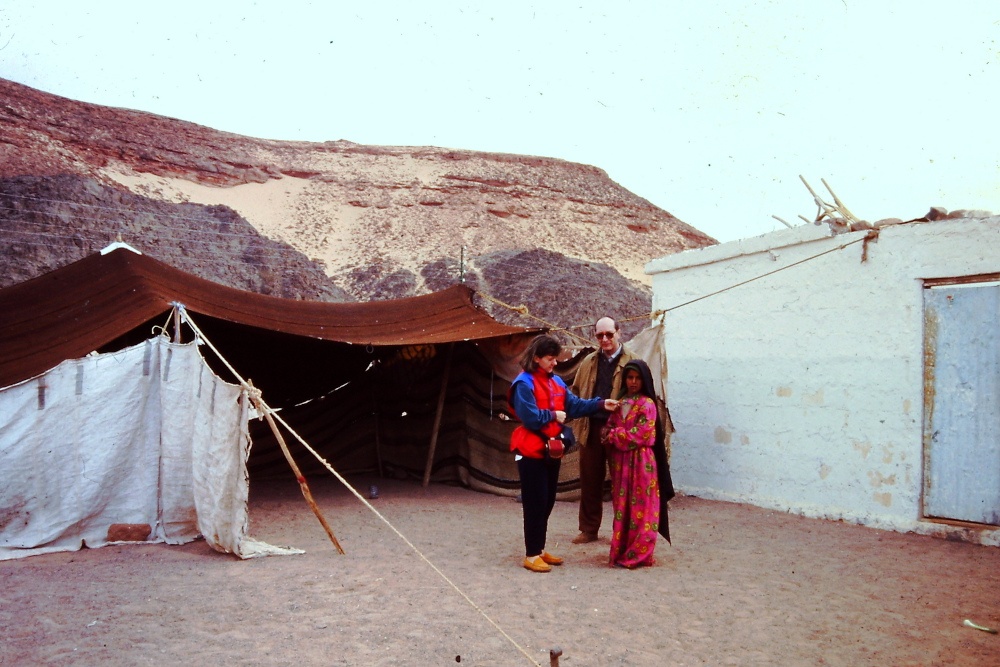

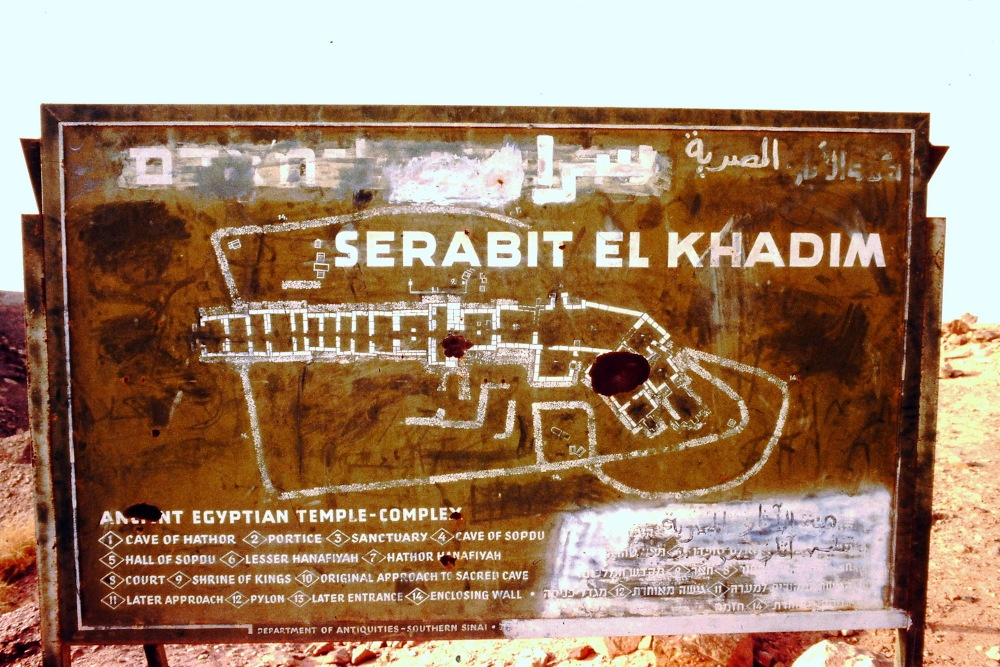

Verso le 14,30 arriviamo al campo tendato dei beduini Barakat, alla base del monte su cui sorge il tempio. Questi beduini hanno il compito di sorvegliare il tempio e di guidare gli eventuali visitatori nel lungo e difficoltoso percorso verso il tempio che si trova su una piattaforma all’altezza di 850 metri di altezza2.

Gli orari che segno per questa escursione sono importanti per programmare una visita al tempio, come si capirà nel seguito del racconto.

L’escursione inizia alle 14,45 con una discreta pendenza che mette a dura prova mia moglie Sofia che presto rinuncia a proseguire. Con lei rimangono l’amica Gisella e Thomas. Io proseguo con l’amico Francesco, un beduino ci segue.

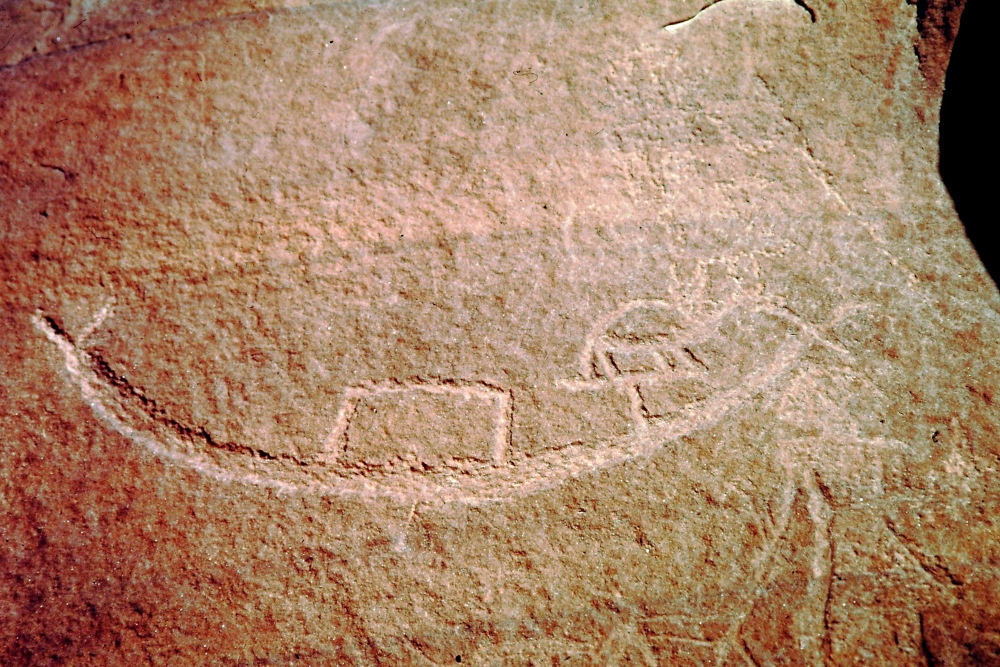

Il percorso è difficoltoso, a volte accidentato. Alcune fratture con dislivelli del percorso vanno superati con un po’ di agilità e forza. Le pareti rocciose del percorso mostrano spesso graffiti che per la maggior parte sono battelli-navi.

Più ci avviciniamo al tempio il sentiero si fa più agevole e quasi pianeggiante. E finalmente alle 16,15 arriviamo al tempio dopo un percorso durato 1 ora e 30 minuti. Siamo stati veloci, a tempo di record, se consideriamo che A. Siliotti, nel suo volume sul Sinai, scrive che il percorso dal campo beduino al tempio è di circa 3 ore.

Comunque, la nostra programmazione della visita al tempio è insufficiente perché alle 16,45 il beduino che è con noi ci invita a concludere la visita e a scendere. Il sole è ancora alto ma il percorso è lungo e infatti raggiungiamo mia moglie e gli altri compagni di viaggio al campo Barakat alle 18 quando il sole è già calato. Quindi tanto impegno per visitare il tempio, ma poi la visita dura solo mezzora! In verità mezzora può bastare per una semplice visita perché il tempio è soprattutto costituito di numerose grandi e massicce stele elevate dalle diverse spedizioni faraoniche inviate alla ricerca del turchese.

Prima di occuparci della visita al tempio racconto la vicenda capitata a due persone che ben conoscevo per alcuni viaggi in Egitto fatti insieme. Queste due persone erano nel Sinai per visitare il Monastero di Santa Caterina. Compiuta questa visita giunsero a Serabit a un’ora avanzata del giorno e decisero di salire al tempio; invece, la loro guida rimase al campo base. Arrivati al tempio il sole tramontò e i due personaggi rimasero al buio più fitto sferzati da un’aria gelida e impauriti all’idea di possibili animali, come serpenti e scorpioni. Rimasero accucciati e stretti l’uno all’altro per scaldarsi fino alle 23, quando arrivarono i soccorsi. La guida che era rimasta al campo base si preoccupò per loro non vedendoli arrivare e fu lei a organizzare i soccorsi per farli scendere dalla montagna nel buio pesto.

Il racconto di questa avventura mi è stato raccontato da uno dei due protagonisti e vale come avvertenza per i futuri visitatori.

Le risorse minerarie del Sinai sono state individuate e sfruttate dai re egizi fin dal periodo protostorico. Alcuni gioielli appartenuti a re Djer (I din.) nella loro composizione mostrano del turchese. Ricordiamo poi le stele dei re Sanakht, Djoser, Sekhemkhet e Snefru nel Wadi Maghara che ci documentano sull’interesse dei re egizi per il Sinai. Re Snefru (IV dinastia) rimase popolare nel Sinai tanto da avere un suo culto, come vedremo più avanti.

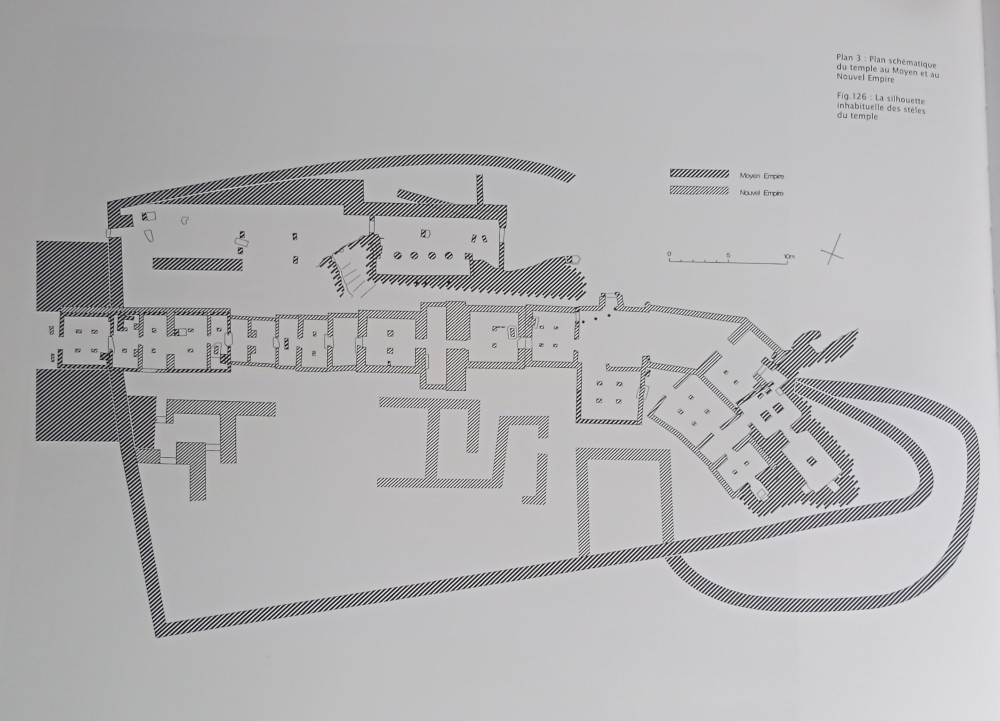

La storia della costruzione del tempio di Serabit el-Khadim inizia con Sesostri I (XII din.) che con un muro ha recintato tutta la piattaforma della cima montuosa e al suo interno ha costruito una piccola corte che serviva come luogo di culto. Il sito su cui sorge il tempio è soggetto a brusche burrascose intemperie.

L’impianto sostanziale del tempio è dovuto ad Amenemhat II, Amenemhat III e a Amenemhat IV. Agli ultimi due Amenemhat è dovuta la “cappella dei re”.

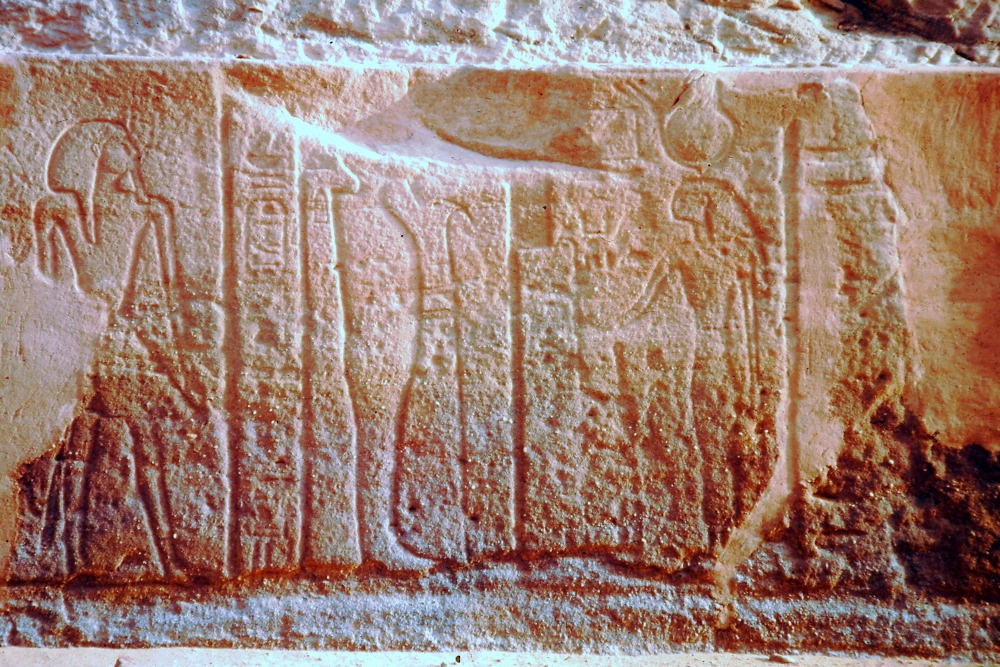

Della sua struttura rimangono solo i basamenti di due colonne e iscrizioni e rilievi su una bassa parete. I rilievi mostrano il dio Sopdu, la divinità che proteggeva la frontiera orientale dell’Egitto, che era adorato anche dai semiti locali oltre che dagli egiziani. Due scene simmetriche, con Hathor che fronteggia Ptah, Amenemhat III e Snefru. sono ripartite sui due lati della “cappella di Geb”. Anche il senso di questa cosiddetta “cappella di Geb”, si chiarirà più avanti.

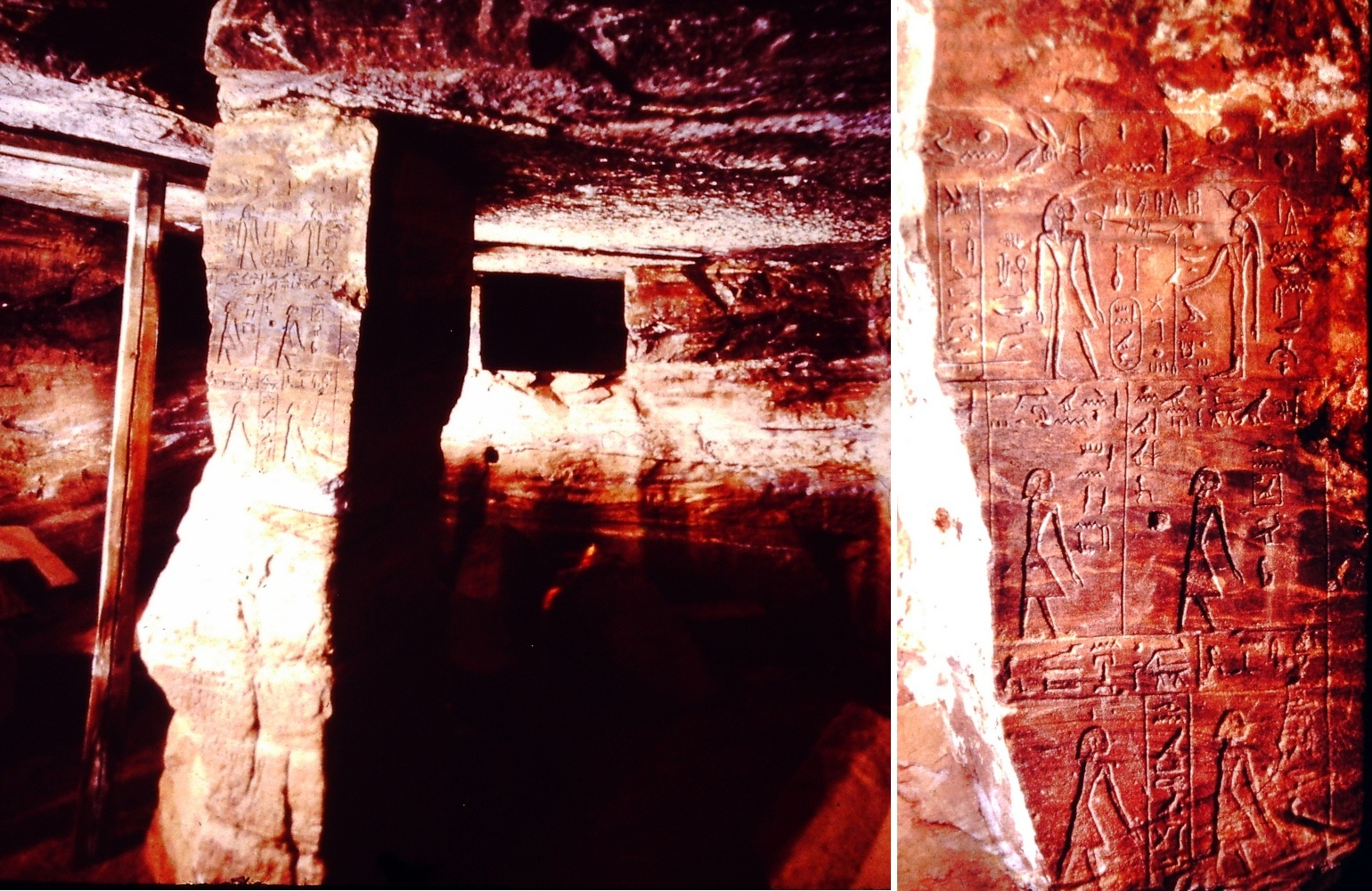

Durante il regno di Amenemhat III è stata scavata la grotta (speos) di Hathor e successivamente la grotta di Ptah e di Thot. Nello speos di Hathor c’è un pilastro con iscrizioni e rilievi che risalgono a Hatshepsut e Thutmosi III.

Fig. 18 – Alcuni rilievi che compaiono sul pilastro dello speos di Hathor – Foto dell’autore

Con questi due santuari il tempio era ormai compiuto. Comunque, tra i regni di Amenofi III, Ramesse II, Sethnakht, Tausert e Ramesse VI, l’ultimo re che ha lasciato tracce di sé nel tempio, sono state contate 14 aggiunte architettoniche. Vicino agli speos si possono vedere parti di statue.

Fig. 21 – Parte di un’altra statua – Foto dell’autore

Il tempio è dedicato a Hathor, signora del turchese. La parte dedicata a Sopdu e alle altre divinità è marginale. La strana e particolare configurazione del tempio è dovuta ai vincoli imposti dalla topografia del sito.

Ma l’interesse maggiore del tempio di Serabit el-Khadim è per la selva di stele elevate dalle varie spedizioni inviate per recuperare il turchese dalle miniere locali. Il turchese era sacro alla dea Hathor, chiamata signora del turchese (turchese = mefkat, nella traslitterazione del vocabolo egizio).

Sono una quarantina le stele ufficiali di spedizioni regali; molte altre sono stele private e stele rupestri scolpite all’entrata delle gallerie delle miniere. La maggior parte delle stele sono iscritte su tutti i 4 lati.

Ogni spedizione elevava una sola stele per magnificare i risultati conseguiti a nome del re committente. I testi iscritti sulle stele non seguono un modello predefinito; quindi, ogni stele può dare informazioni che non si trovano su altre stele.

Nel centro compare la data dell’anno di regno e sotto il cartiglio con il nome del sovrano o un’immagine del re di fronte a una divinità. Sotto segue un testo, in righe o colonne, di contenuto variabile: il capo della missione con i suoi titoli e talvolta il risultato della missione e in qualche caso il numero e l’elenco dei membri della spedizione. La stele di Horurré, la stele più maestosa, ci informa anche sul periodo dell’anno in cui avvenivano le spedizioni: con il caldo il turchese perdeva parte della sua brillante colorazione; quindi, il periodo più adatto per ottenere buoni risultati era iniziare a marzo e andarsene all’inizio dell’estate. Il capo della spedizione Horurré era contemporaneo di Sesostri III e di Amenemhat III (XII dinastia).

Le stele più antiche erano posizionate vicino agli speos divini, le stele successive erano posizionate e rivolte verso il cammino che conduceva agli speos, in modo che potessero dare bella mostra di sé ai visitatori.

Sull’estremo lato sinistro della parete bassa della “cappella dei re” c’è un testo geroglifico conosciuto come il “mito del turchese”. Questo mito, noto anche da altre fonti, è ben sintetizzato in questo breve testo che risale all’anno 45 di Amenemhat III: “Le montagne portano ciò che esse contengono al re dell’Alto e Basso Egitto Nymatré, vivente per sempre. Esse lo collocano sotto la sua autorità, come un lascito di suo padre Atum, esse gli donano tutto il turchese nascosto dalla terra, un’offerta di Geb“.

Quindi le montagne, emanazione di Geb, dio della terra, sono dotate della capacità di volere e di agire e sono loro a portare alla luce il turchese come tributo al re.

Per concludere è doveroso citare l’avventura occorsa alla grande stele di Horurré. Nel 1956 l’esercito di Israele ha conquistato il Sinai. Il generale Dayan ha inviato un elicottero al tempio di Serabit el-Khadim e si è fatto portare la stele nel giardino di casa sua. Con il trattato di pace del 1979 l’Egitto ha preteso che la stele gli fosse restituita. Così, suo malgrado, Dayan dovette restituire la stele di Horurré che ora è tornata al suo posto nel tempio di Serabit el-Khadim.

Questo epilogo è raccontato in un articolo del Corriere della Sera del 15 febbraio del 1997.

Gilberto Modonesi

1) Il tempio è stato pubblicato da D. Valbelle e C. Bonnet, Le sanctuaire d’Hathor, maitresse de la turquoise, Picard Editeur, Paris 1996. Un’ampia nota di S. Aufrère sul tempio si trova nel volume L’Egypte restituée-tome 2- Sites et temples des déserts, Eitions Errance, Paris 1994, pagg. 248-260. Anche Siliotti gli ha dedicato una pagina: Guida alla esplorazione del Sinai, White Star, Milano 1994, pag. 31.

2) Una amica egittologa egiziana, Monica Hanna, mi ha detto che per favorire le visite dei turisti era stata programmata la costruzione di un resort. È possibile che anche le difficoltà della salita siano state appianate.