Sinergie internazionali al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Ancora una volta il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria fa parlare di sé per le sue mostre straordinarie. Dai profumi al cibo, dalle monete alla casa greca, passando dai calchi moderni e dall’attività di restauro che si svolge con efficienza nei laboratori del MArRC, migliaia di reperti conservati nei depositi sono stati riportati alla luce, restaurati e valorizzati così da arricchire la già ampia offerta espositiva del Museo che consta di oltre 200 vetrine.

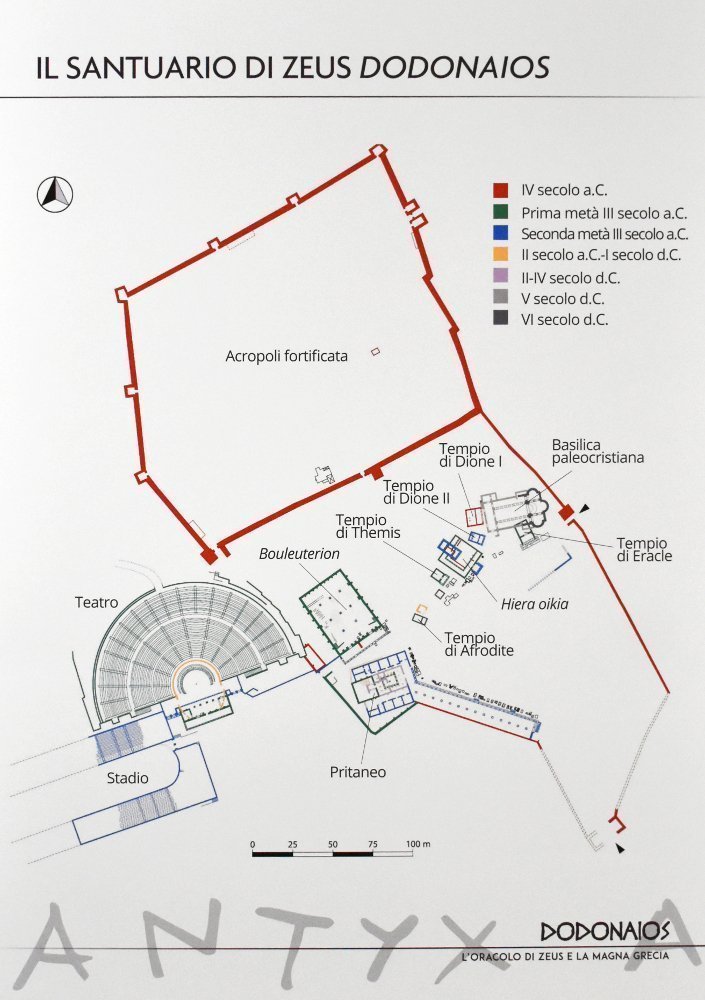

Lo scorso 8 marzo il Museo ha presentato la nuova esposizione “Dodonaios. L’oracolo di Zeus e la Magna Grecia” (fig.1), frutto di un’importante collaborazione internazionale che ha visto coinvolti l’Università degli Studi di Salerno ed il Museo Archeologico di Ioannina (in Epiro, Grecia). I curatori, il direttore del MArRC Carmelo Malacrino, il direttore del Museo Archeologico di Ioannina e Soprintendente alle Antichità Konstantinos I. Soueref, i professori del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno Luigi Vecchio e Fausto Longo, e della funzionaria archeologa Ivana Vacirca, hanno voluto ricreare il legame che esisteva tra le colonie della Magna Grecia ed uno dei più importanti santuari oracolari della Grecia antica (fig.2) attraverso l’esposizione di tanti suggestivi reperti. Reperti che in alcuni casi non avevano mai varcato i confini greci esposti qui per la prima volta.

Fig.1 – Ingresso alla mostra

Fig.2 – Uno dei pannelli iniziali della mostra con la planimetria del sito archeologico di Dodona

Sezione dopo sezione, vetrina dopo vetrina, il visitatore viene guidato alla scoperta delle origini del santuario, delle pratiche oracolari e delle storie che si celano dietro ciascun reperto. Il viaggio, accompagnato dal fruscio delle foglie della quercia sacra e dal suono dei lebeti che riecheggiava nella valle, inizia con la scoperta di alcuni dei reperti risalenti alle fasi più antiche del sito, come il vaso biansato o la brocca monoansata (fig.3). Il cospicuo rinvenimento di vasi fittili, di strumenti in bronzo e di armi potrebbe rappresentare un possibile culto che si svolgeva già nell’età del Bronzo tardo e finale.

Sicuramente il santuario, per come lo conosciamo noi, era attivo già dall’VIII secolo a.C., come testimonia l’eccezionale selezione di statuette che decoravano i lebeti in bronzo posti al di sotto della quercia sacra. Tra questi sono raffigurati opliti in corsa, pugili e uno Zeus-guerriero (fig.4).

Fig.3 – Prima vetrina dell’esposizione con alcuni dei reperti provenienti dal Museo Archeologico di Ioannina e pertinenti alla prima fase di vita del sito. XX-XI secolo a.C.

Fig.4 – Seconda vetrina dell’esposizione con alcune delle figurine metalliche che completavano le decorazioni dei lebeti. Museo Archeologico di Ioannina, metà VIII-fine VI secolo a.C.

Il santuario oracolare di Zeus a Dodona – situato ai piedi del monte Tomaros nel cuore dell’Epiro – è il più antico di tutta la Grecia. Insieme a Zeus, padre di tutti gli dei, veniva venerata la sua compagna Dione. È proprio qui che secondo la leggenda la divinità custodiva i propri fulmini. L’Oracolo viene addirittura menzionato nei poemi omerici. Nell’Odissea, Odisseo lo consulta per organizzare il suo rientro a casa

A Dodona – disse – era andato, a sentire

il consiglio di Zeus, dalla quercia alta chioma del dio,

come deve tornare tra il ricco popolo d’Itaca,

da cui manca da tanto, se apertamente o in segreto

mentre Achille, nell’Iliade, rivolge la sua preghiera e Zeus Dodonaios.

Signore Zeus, Dodonaios,

Pelagico, che vivi lontano

Su Dodona regni dalle male tempeste:

e intorno i Selli

vivono, interpreti tuoi,

che mai lavano i piedi

e dormono in terra.

Viene ricordato da autori come Erodoto, fonte principale di notizie e leggende legate alle origini del santuario.

A tal riguardo lo storico riporta due versioni: una appresa dai sacerdoti del tempio di Zeus a Tebe d’Egitto secondo la quale le fondatrici dei due grandi santuari di Zeus, a Dodona e Siwa (Libia), furono due donne rapite dai Fenici e rivendute una in Grecia e l’altra in Libia; l’altra appresa da tre sacerdotesse dell’oracolo di Dodona, che vedeva come protagoniste due colombe nere, partite da Tebe e giunte una in Libia e l’altra a Dodona. Queste posandosi su di una quercia, con voce umana, comunicarono che quelli sarebbero dovuti essere i luoghi prescelti per accogliere gli oracoli. Per lo storico le due colombe simboleggiavano proprio le due donne egizie, giunte da Tebe d’Egitto, che parlavano una lingua incomprensibile come quella dei volatili.

Continuando il percorso della mostra si arriva alla sezione dedicata all’oracolo. Ad accoglierci la ricostruzione del fronte della hiera oikia e della quercia sacra (fig.5). Queste erano il cuore del santuario. La quercia, albero sacro al dio, era presente già agli albori del santuario. Venne poi affiancata dalla hiera oikia, la casa sacra di Zeus, un piccolo tempio che nella prima metà del III secolo a.C. venne inglobato insieme alla quercia all’interno di un recinto in blocchi.

Fig.5 – Particolare della mostra. Si può osservare una foto dei resti della hiera oikia con la quercia ripiantata negli anni ’60 del XX secolo

Fig.6 – La suggestiva ricostruzione della quercia sacra e del fronte della hiera oikia

Fig.7 – Uno dei pannelli della seconda sezione della mostra, ‘L’oracolo’. Elaborazione di un disegno di V.A. Charisis: ricostruzione dell’area sacra nella prima metà del III secolo a.C.

Nella mostra, che ripropone le forme della hiera oikia (figg.6-7), sono esposte riproduzioni in bronzo di alcune foglie e di un ramoscello di quercia (fig.8). Protagoniste dell’esposizione sono le laminette di piombo (fig.9) su cui venivano riportate le richieste dei fedeli. Il materiale di cui erano fatte ben si prestava ad essere inciso anche più e più volte tanto da permetterne il riutilizzo. Non si sa ancora se l’incisione fosse effettuata da appositi scribi presenti nel santuario o se fossero gli stessi fedeli a scrivere, supposizione dovuta alla grafia incerta e ai diversi dialetti usati (fig.10). Le laminette, una volta incise, venivano ripiegate o arrotolate, e dopo la consultazione lasciate nel santuario. In alcuni casi il responso veniva inciso sul retro.

Fig.8 – Foglie e ramo di quercia in bronzo. Museo Archeologico di Ioannina, IV-III secolo a.C.

Fig.9 – Laminette oracolari in piombo. Museo Archeologico di Ioannina, V-IV secolo a.C.

Fig.10 – Fermo immagine di uno dei video proiettati nel percorso espositivo

Le domande erano molto semplici: si chiedeva se fare o meno una cosa, o a quale divinità offrire un sacrificio per ottenere una benevolenza.

Circa Korydalla e i figli di Korydalla.

Devo comprarli,

come se fossi loro padre?

IV secolo a.C.

Principalmente si trattava di richieste private di singoli cittadini su vari argomenti: futuro, salute, denaro, matrimoni, nascita di figli, viaggi, religione, lavoro, vita militare, sicurezza, proprietà o schiavitù.

Dio. Ariston domanda a Zeus Naios e a Dione

se è utile è vantaggioso per lui

far rotta verso Siracusa

e dopo verso la colonia

inizi del IV secolo a.C.

Sono attestate anche richieste pubbliche, poste da città o popoli, riguardanti affari politici o religiosi.

Le metodologie di interpretazione del responso erano varie e riguardavano tutte il suono. Venivano interpretati: il fruscio delle foglie della quercia sacra; il tubare delle colombe; il rumore dei lebeti in bronzo posizionati sui tripodi ai piedi della quercia; il suono emesso da un dispositivo simile ad un gong donato al santuario dalla popolazione di Kerkyra (Corfù).

Nell’esposizione si prosegue con la sezione sezione “Dodona e la Magna Grecia” (fig.11), dove le straordinarie laminette di Ioannina affiancano reperti della collezione del MArRC, scelti per rappresentare le singole città. Il bacino di provenienza dei fedeli era molto ampio. La maggior parte proveniva dall’Epiro e da regioni vicine come l’Illira, la Tessaglia, l’Acarnania e le isole dello Ionio. La minoranza proveniva invece dalle colonie della Magna Grecia, della Sicilia e delle coste dell’Adriatico.

Fig.11 – Particolare della mostra. Foto della sezione ‘Dodona e la Magna Grecia’

Fig.12 – Trozzelle messapiche dalla città di Taras, Taranto. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, V-IV secolo a.C.

Troviamo tra i molti oggetti esposti due bellissime trozzelle da Taras, Taranto (fig.12); un fondo di coppa da Thourioi,Turi (fig.13); una lekythos a figure nere ed una coppa da Kroton,Crotone (fig.14); una frammento di cratere a colonnette da Hipponion, Vibo Valentia (fig.15); una serie di statuette femminili da Rhegion, Reggio Calabria (fig.16).

Fig.13 – Fondo di coppa calena dalla città di Thourioi, Turi. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, seconda metà III secolo a.C.

Fig.14 – Particolare della vetrina dedicata alla città di Kroton, Crotone. Qui vediamo la lekythos a figure nere e la coppa. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, fine VI-inizi V secolo a.C.

Fig.15 – Particolare della vetrina dedicata ad Hipponion, Vibo Valentia. Cratere a colonnette, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, 475-450 a.C.

Fig.16 – Particolare della vetrina dedicata a Rhegion, Reggio Calabria

Taras, Metapontion, Sybaris, Thourioi, Rhegion, Hipponion, sono solo alcuni nomi delle città i cui abitanti sono giunti fino all’oracolo di Zeus Dodonaios per interrogare la divinità riguardo la prosperità della città (Taras), l’intraprendere o meno un viaggio (verso Sybaris), il trasferirsi o meno a Thourioi.

Dio. Buona fortuna.

La città dei Tarantini interroga Zeus Naios e Diona

a proposito della sua prosperità

e dei territori che ha i mano e dei…

III secolo a.C.

In altre laminette, invece, è possibile leggere solo alcune menzioni, come nelle due laminette di Rhegion (fig.17).

Nella vetrina che conclude il percorso delle poleis, troviamo le uniche due laminette con le richieste degli abitanti di Rhegion. In una di queste si conserva solo

gli stessi Reggini

mentre la seconda riporta l’invocazione

I Reggini (chiedono) quale via tenere

Quest’ultima, si riferisce ad un periodo di instabilità dovuto al ritiro, nel Peloponneso, del reggente Micito a seguito della morte del tiranno Anassilao.

Fonti antiche riportano che nel 391 d.C. la quercia sacra sia stata sradicata da un bandito illirico. Solo durante gli anni ‘60 del XX secolo, la quercia è stata ripiantata a Sud-Est di ciò che resta della hiera oikia. Una suggestiva rievocazione di quello che sembrava essere un semplice albero, ma che in realtà era un punto di riferimento per molti, simbolo di forza, longevità, durezza, saggezza e giustizia, e mediatore tra l’umano e il divino.

Un’affascinante mostra, visitabile fino al prossimo 9 giugno, ricca di suggestioni visive e sonore che ha portato una piccola ma significativa parte di Grecia in Calabria.

Foto di Alessia Chillemi