Come molti, ho osservato attentamente e non senza una certa emozione le prime fotografie del corredo funerario di Tutankhamon, provenienti dal Grand Egyptian Museum (GEM). Tra le centinaia di oggetti ordinati nelle nuove teche, non ho potuto non soffermarmi su uno dei manufatti più ignorati eppure più incredibili dell’intero corpus: il corsaletto a scaglie di cuoio grezzo del giovane faraone. La notizia della sua imminente esposizione, finalmente ricomposto e restaurato, aveva eccitato la mia fantasia ancor prima dell’inaugurazione del museo. Malauguratamente, dopo un primo momento di entusiasmo, è subentrata una sensazione di occasione persa.

Chi, come me, ha dedicato tanti anni allo studio dell’oplologia dell’Antichità preclassica, conosce l’importanza e le vicissitudini di quel manufatto, tanto unico quanto sfortunato. Esso infatti rappresenta il solo esemplare di armatura in cuoio grezzo della tarda età del Bronzo ritrovato integro. Prima di trarre qualche conclusione sull’attuale stato dell’armatura, vale la pena però di ricapitolarne la storia, partendo dalla scoperta della tomba KV 62 da parte di Howard Carter nel 1922, fino ad arrivare all’attuale esposizione nel GEM.

Durante le operazioni, quasi decennali, volte allo sgombero e alla preservazione degli oggetti deposti nella tomba KV 62, emerse dall’annesso una cassa di legno (CN 587), all’interno della quale era stata cacciata, apparentemente senza troppi riguardi, l’armatura a scaglie appartenuta al giovane faraone (CN 587a). Harry Burton, il fotografo incaricato di documentare l’attività della missione archeologica di Carter, fece una fotografia all’oggetto così come era stato deposto più di 3000 anni prima (fig. 1). Malauguratamente, quella di Burton è la sola testimonianza esistente del corsaletto ancora integro. Il fotografo infatti non scattò altre fotografie del manufatto estratto dal suo contenitore, forse a causa del suo precario stato di conservazione (Veldmeijer, Ikram 2024a, p. 5).

Bisogna ammettere che esiste più di un’ombra sulla sorte toccata al corsaletto nei momenti immediatamente successivi al suo ritrovamento. In tal senso, le scarse informazioni disponibili sono in qualche modo contraddittorie. Da un lato, Howard Carter, nel terzo volume di The Tomb of Tutankhamen Discovered by the Late Earl of Carnarvon and Howard Carter, fece chiaramente intendere che lo stato dell’oggetto era irrecuperabile: «Un’altra forma di arma difensiva era una corazza di cuoio arrotolata che è stata gettata dentro un baule. Questa era realizzata di scaglie di spesso cuoio dipinto, lavorate su una base di tessuto in forma di corpetto aderente e senza maniche. Era sfortunatamente troppo deteriorata per essere preservata» (tradotto da Carter 1933, p. 143). Dall’altro lato, lo stesso archeologo britannico compilò una delle tre schede consacrate all’oggetto – la 587 a-3 – con i dettagli delle sostanze chimiche impiegate per consolidare il corsaletto (fig. 2).

Quel che è certo è che il trattamento applicato da Alfred Lucas, il chimico del Servizio delle Antichità impegnato nella conservazione del corredo di Tutankhamon, non sortì gli effetti desiderati. Anzi probabilmente accelerò il disfacimento del corsaletto.

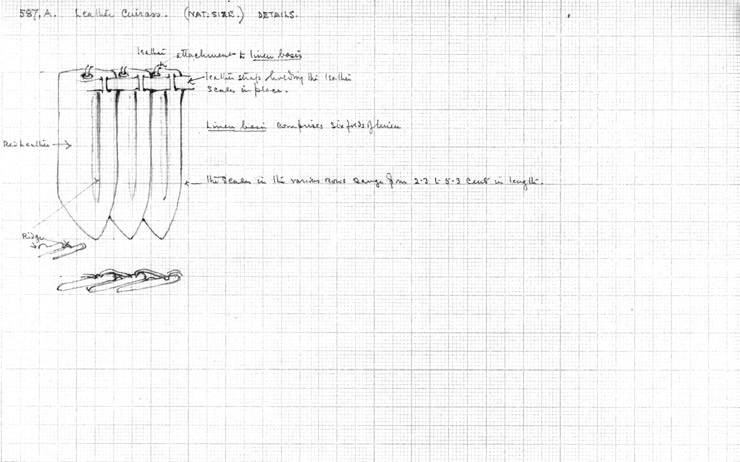

Come la maggior parte degli oggetti della tomba KV62, anche l’armatura raggiunse il Museo Egizio del Cairo, dove rimase esposta per un certo periodo. A questo punto la storia del corsaletto ha un lungo iato. Il reperto infatti sparì nei magazzini del museo per decenni. A chi intendeva studiare l’armatura rimanevano a disposizione soltanto la fotografia di Burton e le schede dell’oggetto compilate da Carter e conservate al Griffith Institute di Oxford (Pollastrini 2024, pp. 86-87). Oltre alla scheda 587 a-3 citata sopra, di particolare interesse è la scheda 587 a-2, realizzata su carta millimetrata, sulla quale l’archeologo britannico tracciò uno schema della tecnica impiegata per assemblare le scaglie, in scala 1 :1. Le didascalie, che accompagnano lo schizzo, forniscono alcune caratteristiche tecniche delle scaglie stesse: esse sono realizzate in cuoio rosso, lunghe tra 3,3 e 5,3 cm e dotate di una costola verticale di rinforzo leggermente spostata sulla destra. Per essere unite in file, le scaglie presentano 2 perforazioni nell’angolo in alto a destra, attraverso le quali veniva passata una stringa di cuoio. Un foro nella parte superiore permetteva poi di cucire le file ottenute ad una base composta da 6 strati di tela di lino. (fig. 3).

Il reale stato di conservazione del manufatto apparve drammaticamente evidente quando Thomas Hulit ottenne l’autorizzazione ad analizzarlo per la stesura della sua dissertazione di dottorato (Hulit 2002). Hulit ebbe accesso al corsaletto in tre occasioni: nel 1998, nel 2000 e poi ancora nel 2004, dopo aver difeso la sua tesi. Il reperto si presentava molto più compromesso di quanto si potesse evincere al momento della sua scoperta quasi 80 anni prima. Rimanevano soltanto 2 larghe sezioni di scaglie allacciate tra loro e circa 200 scaglie sparse, in tutto rappresentanti meno di un quarto dell’intera armatura. Nessuna traccia delle parti mancanti e soltanto ipotesi circa la loro sorte.

I risultati degli esami autoptici effettuati da Hulit rimangono a tutt’oggi una tappa fondamentale negli studi del reperto. Lo studioso giunse alla conclusione che il corsaletto fosse composto da circa 2500 scaglie, realizzate in dimensioni variabili e allacciate in modo differente a seconda della parte del torso che dovevano difendere. Dopo la seconda ispezione Hulit affermò con sicurezza che il materiale utilizzato per le scaglie era cuoio grezzo, il cui spessore tra 1,3 e 2,5 mm induceva a considerare l’impiego di pelle ovina o caprina (studi successivi hanno appurato che in realtà si tratta di pelle bovina; a tal riguardo si veda Skinner et alii 2020). Tra le scaglie superstiti, solo una parte conservava il colore rosso originale, applicato sulla superficie attraverso un metodo ancora sconosciuto. Il retro di ogni scaglia non aveva invece ricevuto tintura, rimanendo del colore naturale. Infine, l’ispezione del frammento più grande di corsaletto rivelò la presenza nel lato interno di uno strato di pelle più fine che probabilmente fungeva da fodera.

Nel 2018, ebbero una certa risonanza le nuove analisi di laboratorio condotte da Lucy-Anne Skinner, ricercatrice dell’Università di Northampton. L’occasione per un nuovo studio approfondito si presentò quando il reperto venne « riesumato » al fine di essere restaurato ed esposto nel Grand Egyptian Museum che avrebbe dovuto essere aperto da lì a breve (fig. 4). Durante la stesura della mia tesi di dottorato, ebbi modo di contattare Skinner, la quale molto gentilmente mi rivelò alcuni dettagli della sua ricerca. Ella mi spiegò che i rimasugli dell’armatura erano stati sottoposti ad ispezione tramite RTI (Reflectance Transformation Imaging), una tecnologia, adottata in archeologia all’inizio degli anni 2000, che permette di ottenere delle immagini ad altissima definizione dell’oggetto, partendo da fotografie frontali prese con diverse illuminazioni artificiali. Il risultato più eclatante di questa analisi fu che le scaglie presentavano tracce d’usura sui bordi, segno che l’armatura era stata indossata per periodi continuativi. Sebbene non sia possibile determinare se il corsaletto sia stato usato in battaglia o in addestramento, rimane il fatto che questo risultato inatteso ha incrinato l’idea della totale inadeguatezza di Tutankhamon all’attività fisica a causa delle sue presunte patologie invalidanti (Gabolde 2015, p. 337-342).

Recentemente, gli importanti risultati ottenuti da Hulit e Skinner, insieme ai più aggiornati studi di André Veldmeijer e Salima Ikram, specialisti di manufatti egiziani in cuoio, sono confluiti nel fondamentale articolo “Tutankhamun’s Cuirass Reconsidered” (Veldmeijer et alii 2022), seguito a stretto giro dal volume Let a Cow-skin be Brought – sempre di Veldmeijer e Ikram – consacrato agli oggetti in pelle e cuoio del corredo di Tutankhamon (Veldmeijer, Ikram 2024b). Ad oggi queste pubblicazioni sono da considerarsi quanto di più completo si possa sapere sul manufatto in questione.

Non è possibile qui riassumere tutti gli aspetti affrontati nei due lavori citati sopra. Mi soffermerò tuttavia su alcuni dettagli relativi al possibile aspetto originale del corsaletto così come sono emersi dall’articolo “Tutankhamun’s Cuirass Reconsidered”. Uno dei punti di forza della pubblicazione è sicuramente l’approccio sperimentale utilizzato per testare le ipotesi ricostruttive avanzate da Hulit e Skinner in modo indipendente. In questo senso, grande attenzione è stata posta sulle possibili tecniche di allacciatura impiegate per unire le scaglie di dimensioni diverse, al fine di offrire contemporaneamente protezione e flessibilità alle varie parti del torso umano. È stato poi appurato che le scaglie avevano la superficie esterna tinta di rosso o di verde. Per quanto riguarda il colore rosso, sulla base di confronti con altri oggetti in cuoio del Nuovo Regno, si è ipotizzato l’utilizzo del pigmento ricavato dalla pianta della robbia, applicato come lavaggio non viscoso capace di penetrare leggermente nella superficie granulosa della pelle. Il verde a sua volta è stato forse ricavato dai sali di rame. In questo caso, lo strato di colore è più spesso rispetto al rosso ed è stato steso probabilmente sotto forma di pasta. Una volta asciugato il colore, veniva passato sulle scaglie uno strato di olio o di cera che, dopo essere stato lucidato, donava all’armatura un fulgore simile a quello del metallo. Sulla base delle indicazioni dei 4 studiosi, si è infine provveduto a donare un’impressione grafica del corsaletto così come doveva apparire quando veniva indossato (fig. 5).

Ora, a giudicare dalle fotografie disponibili, pare che il manufatto attualmente esposto al GEM (fig. 6) sia stato ricomposto tenendo di poco conto, o addirittura affatto, i risultati conseguiti negli ultimi anni dalla ricerca. L’impressione che si ricava è che dai frammenti superstiti dell’oggetto, i restauratori del GEM abbiano voluto ottenere un goffo simulacro che mimi, a favore dei visitatori, l’aspetto della parte frontale dell’armatura. Naturalmente, senza aver preso visione di un report relativo al restauro o conosciuto l’approccio degli specialisti che se ne sono occupati, mi è impossibile dire una parola definitiva sulla questione. Però rimane un po’ di amaro in bocca per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Forse l’allestimento dei frammenti del corsaletto avrebbe potuto includere una parte didattica – magari curata dagli stessi che così a fondo lo hanno studiato – che illustrasse le criticità del reperto e presentasse le ipotesi di ricostruzione. Anche se meno gradevoli agli occhi rispetto agli ori e alle sculture, quegli scarni frammenti di cuoio e tela avrebbero avuto la capacità di raccontare ai visitatori una storia ineguagliabile.

Alberto Maria Pollastrini

BIBLIOGRAFIA

Carter 1933 = H. Carter, The Tomb of Tutankhamen Discovered by the Late Earl of Carnarvon and Howard Carter, Vol. III, London: Cassell (1933).

Gabolde 2015 = M. Gabolde, Toutankhamon, Paris: Pygmalion (2015).

Hulit 2002 = T. Hulit, Late Bronze scale armour in the Near East: an experimental investigation of materials, construction, and effectiveness, with a consideration of socio-economic implications, Open access PhD dissertation, Durham University (2002).

Pollastrini 2024 = A.M. Pollastrini, Helmets and Body Armour in New Kingdom Egypt, London: Bloomsbury (2024).

Skinner et alii 2020 = L. Skinner, R. Stacey, A. Lama, K. McGrath, C. Cartwright & B. Wills, “Modified Methods for Species Identification of Archaeological Skin-Based Objects: Dealing with Degradation and Improving Standards” in L. Robinet et alii (a cura di), Leather 2019. Proceedings of the 11th Interim Meeting of the ICOM-CC Leather and Related Materials Working Group. 6-7 June 2019. – Paris, ICOM-CC, pp. 14-26.

Veldmeijer et alii 2022 = A. J. Veldmaijer, T. Hulit, L.-A. Skinner & S. Ikram, “Tutankhamun’s Cuirass Reconsidered”, JEOS 48 (2022), pp. 125-156.

Veldmeijer, Ikram 2024a = A. J. Veldmeijer, S. Ikram, “Archives and artefacts: studying objects from Tutankhamun’s tomb” in R. Sousa et alii (a cura di), Tutankhamun and Carter: Assessing the Impact of a Major Archaeological Find, Oxford: Oxbow (2024), pp. 1-9.

Veldmeijer, Ikram 2024b = A. J. Veldmeijer, S. Ikram, Let a Cow-skin be Brought: Armour, Chariots and Other Leather Remains from Tutankhamun’s Tomb, Sidestone Press: Leiden (2024).

Molto dettagliato

Molto amore nel fare sapere

Grazie mille