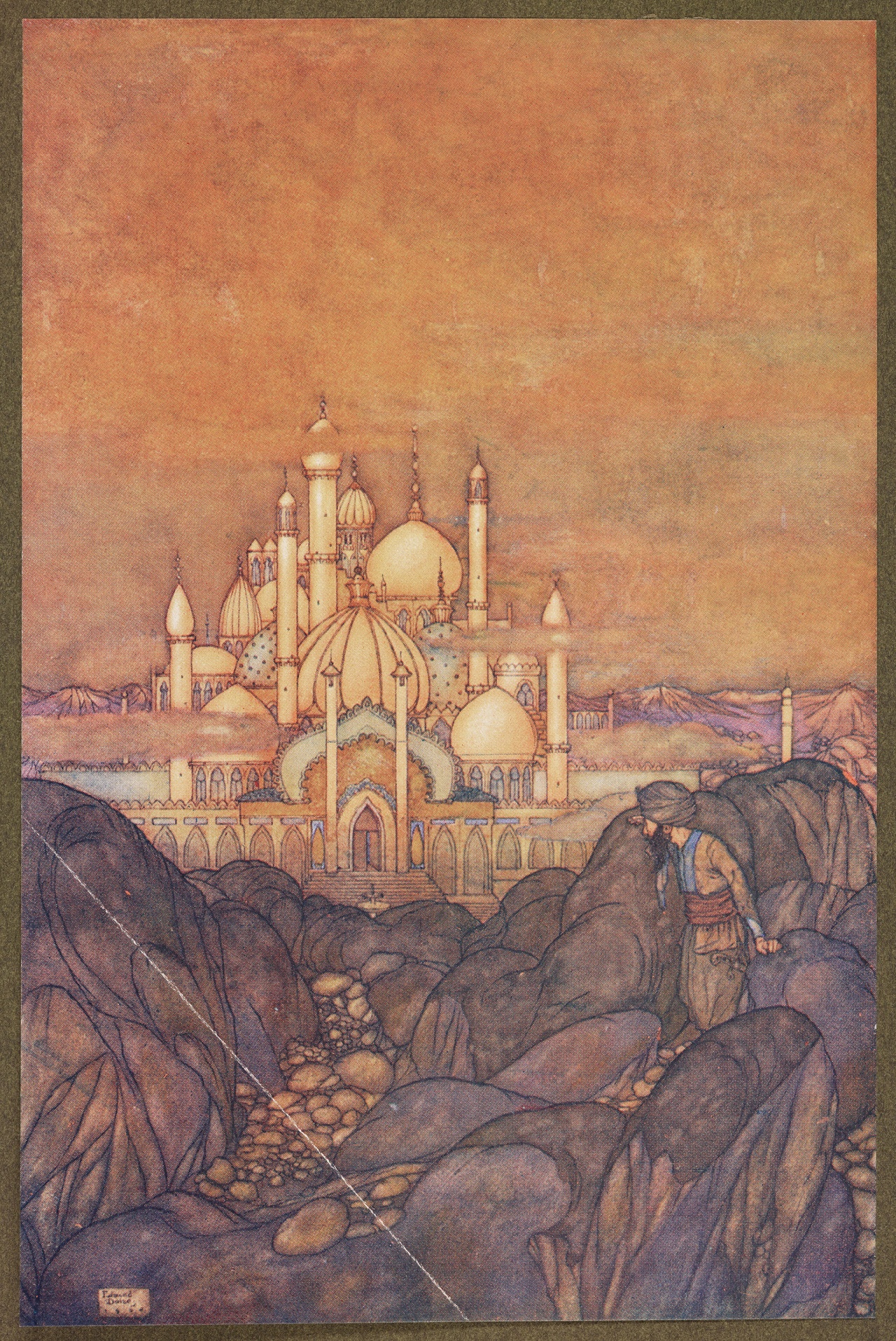

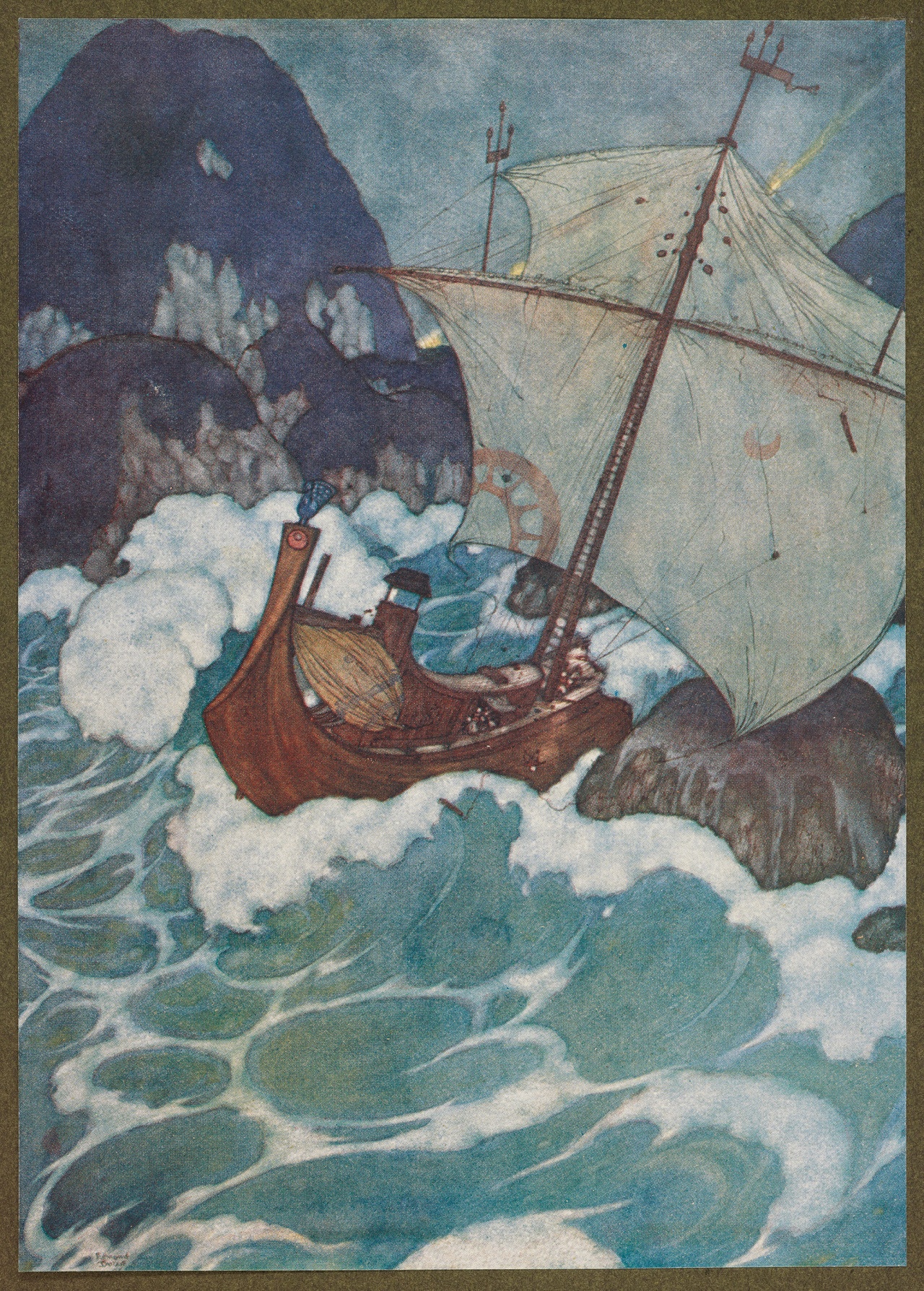

In copertina: dettaglio dell’illustrazione di E. Dulac “La nave si scaglia contro una roccia”, WikiCommons. Modificato da Chiara Lombardi per MediterraneoAntico

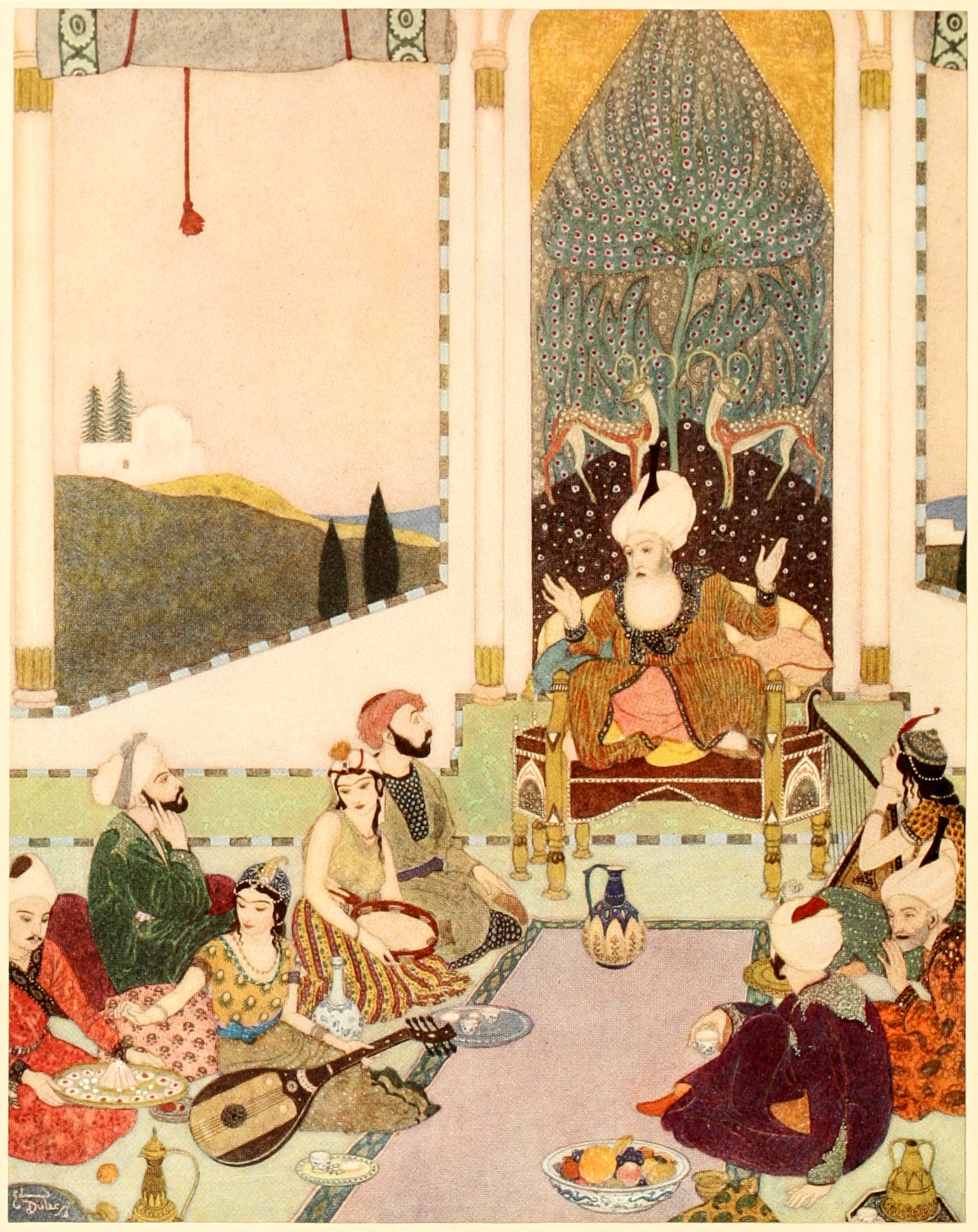

«Siamo in Oriente: per “mille e una notte” vogliamo entrare nel mondo dell’amore, dell’immaginazione e della fantasia, sotto un cielo tempestato di stelle e rischiarato dai bagliori della luna. Iniziamo così un viaggio in un pianeta meraviglioso dove la narrazione è arte e pane della vita, in un universo sconfinato dove l’amore e l’odio, la fedeltà e il tradimento, l’agiatezza e la povertà si intrecciano come perle di una collana che adorna il petto di una donna splendida e seducente. Seguiamo le tracce dei principi, dei re, dei cammellieri e dei mulattieri che ci portano nei castelli fatati e nei mercati, sotto un sole cocente e sulla sabbia bollente; ascoltiamo i palpiti dei nostri cuori che ci fanno navigare in uno scrigno magico colmo di sogni erotici, pensieri sublimi e massime di saggezza, vicende di gioia e dolore, devozione e vocazione».

Haidar, H. (a cura di): Le mille e una notte, vol. I, p. V.

Introduzione

Le Mille e Una Notte è quello che noi definiremmo una raccolta di fiabe ambientate nel lontano e affascinante Oriente. Il titolo inganna il lettore contemporaneo occidentale: non si tratta infatti, almeno in origine, di 1001 notti. Nel mondo arabo 1001 significa innumerevoli.

Le fiabe de Le Mille e Una Notte nascono come racconti popolari orali, come l’Iliade e l’Odissea di Omero e i racconti della letteratura egiziana, nell’area indo-iranica dell’VIII secolo d.C., e solo successivamente vengono messe per iscritto. Il nucleo più antico, di formazione indo-persiana, è quello che caratterizza il racconto-cornice di Shahrazàd, Shahriyàr e Shahzamàn e l’epilogo, di cui si ha notizia da due poeti arabi del X sec. d.C.; esso viene poi ampliato con storie di tradizione araba, nel IX sec. d.C., alla corte di Harùn ar-Rashìd, califfo di Baghdad. Una terzo arricchimento lo si vede nell’Egitto del XII-XVI sec. d.C., dove i racconti sono ambientati nella vita cairota dell’epoca. È qui che le storie de Le Mille e Una Notte trovano la loro composizione definitiva in cui sono presenti racconti popolari e narrazioni borghesi che descrivono la realtà di quelle genti o mondi fantastici terrestri e sottomarini, geni intrappolati, e paesi immaginari o ancora, come nelle favole di Esopo, animali che incarnano vizi e virtù umane.

In Europa occidentale, nel frattempo, nascevano i ducati e dei castelli, Carlo Martello vinceva a Poitiers, ci furono il regno di Carlo Magno, l’inizio dei lavori della basilica di San Marco a Venezia, il Sacro Romano Impero e la Renovatio Imperii degli Ottoni di Germania, l’invasione dei normanni, gli arabi in Spagna e in Italia meridionale e la conseguente Reconquista spagnola, le crociate, la realizzazione delle grandi cattedrali e i pellegrinaggi, Federico II di Svevia, la nascita dei comuni, il Regno di Sicilia, i Vespri Siciliani, la peste, la cattività avignonese, la Guerra dei Cent’anni, la caduta di Costantinopoli, la Guerra delle Due Rose, la scoperta dell’America, la Riforma protestante, la Controriforma, la Santa Inquisizione, il Sacco di Roma.

Tradizione orale e trasmissione manoscritta de Le Mille e Una Notte

Per quanto riguarda la trasmissione orale delle Notti Arabe, esse già gravitavano nell’Europa alto-medievale, soprattutto quella a stretto contatto con il Mediterraneo, proprio perché gli interlocutori erano gli arabo-islamici, non solo quelli che avevano conquistato la Spagna e la Sicilia, ma anche coloro che governavano tutta l’area geografica del Mediterraneo meridionale e orientale, che dunque detenevano il controllo dei traffici commerciali terrestri e marittimi delle preziose merci orientali. Sono da aggiungere gli scambi avvenuti in seno al periodo delle Crociate e ai pellegrinaggi verso Gerusalemme, dove un gran numero di europei occidentali si mosse verso Oriente, attraversando i territori bizantini e quelli islamici.

Per la prima traduzione in una lingua europea de Le Mille e Una Notte bisogna aspettare i primi anni del XVIII sec. d.C. quando Antoine Galland (1646-1715), orientalista, ambasciatore francese e narratore, traduce nella sua lingua natale i racconti provenienti da un manoscritto siriano la cui datazione, piuttosto difficile, si colloca tra il XIII e il XV sec. d.C.

La trasmissione manoscritta di un testo è argomento molto complesso poiché le copie provenienti dal manoscritto archetipo non saranno mai identiche al testo primo: il copista potrebbe aver ricopiato due volte lo stesso rigo o addirittura averlo saltato, poiché magari ci sono due parole identiche molto vicine tra di loro o si è distratto al punto; può aver letto male una parola, aver saltato o modificato la punteggiatura; potrebbe aver aggiunto storie, piccoli brani a sua scelta, delle righe che secondo lui erano necessarie. Per questo la collazione, ovvero il confronto tra diversi manoscritti che contengono la stessa storia, è molto importante. L’altro problema scaturisce dal fatto che Le Mille e Una Notte nascono come racconti orali, modificati e ampliati nel corso dei secoli dai contesti storici-geografici. La lingua dei manoscritti contenenti le Notti Arabe è dunque quella parlata; in più, nella lingua araba premoderna manca la punteggiatura, nomi di persone e di cose hanno tutte la lettera minuscola, alcune parole uguali hanno significato diverso, c’è un uso non indifferente di pronomi, mancano le virgolette per segnalare il discorso diretto. Non potrebbe essere stato improbabile che anche il gusto di coloro che avevano accesso ai manoscritti abbia modificato le diverse collezioni di racconti: non esistono, infatti, due manoscritti che abbiano lo stesso numero o le stesse esatte storie.

Galland e la traduzione de Le Mille e Una Notte

Ritornando ad Antoine Galland e alla sua traduzione del 1704, essa è dedicata a Madame d’O, Maria Adelaide di Savoia, che gravitava alla corte di Luigi XIV, il Re Sole. La corte di Luigi XIV era il posto perfetto per le storie delle Notti Arabe. È lo stesso periodo delle fiabe di Charles Perrault, l’autore di Cappuccetto Rosso, Cenerentola, il Gatto con gli Stivali e Barbablù, della baronessa d’Aulnoy, la prima a pubblicare una fiaba in Francia, e della nascita dei racconti di fate. È un periodo nel quale le storie popolari entrano a corte e subiscono mutamenti per adeguarsi al nuovo pubblico. Così le fiabe, portatrici di mondi fantastici ed esseri stravaganti, entrano nella vita di corte. Dunque Galland trova qui terreno fertile: Le Mille e Una Notte sono infatti perfette poiché narrano principalmente di persone comuni che si trovano a fronteggiare l’inimmaginabile. Il tutto nella cornice fascinosa dell’Oriente.

Accanto al manoscritto siriano, Galland possiede un’altra fonte, quella orale di Youhenna, un cristiano siriano giunto a Parigi da Aleppo. È possibile che Galland abbia modificato le storie per adeguarle al pubblico di una corte europea, modificandone il linguaggio, aggiungendo o togliendo dei brani, riducendo le poesie, adattandolo al gusto in voga tra i colti e i facoltosi ai quali erano diretti i racconti. Per diverso tempo molti critici hanno definito false le storie di Aladino e la lampada magica, di Ali Babà, Morgiana e i Quaranta Ladroni, e de I sette viaggi di Sindbād il Marinaio, attribuendole alla penna di Galland. Tutte storie che però sono state rinvenute nei testimoni manoscritti.

È questo il caso de I Viaggi di Sindbād, conservato alla Bibliothèque Nationale di Parigi n. 3615, già pubblicato da Galland nel 1701 e poi inserito nella sua edizione delle Notti Arabe. Si tratta, in realtà, di un racconto indipendente poi confluito ne Le Mille e Una Notte. Peraltro, la storia di Sindbād sembra sia stata tradotta per la prima volta nel XII sec. d.C. e sia confluita in Europa dalla Spagna araba.

I sette viaggi di Sindbād il Marinaio

Il racconto di Sindbād è di origine persiana ed è ambientato all’epoca del califfato degli Abbasidi (VIII-XIII sec. d.C.). Questo narra delle meravigliose avventure per mare del protagonista che si trova in sorprendenti e bizzarre situazioni localizzate nell’Africa orientale e nell’Asia meridionale. I viaggi di Sindbād sono sette, e la nascita di questo racconto è influenzato dalla navigazione dell’Oceano Indiano, dall’Odissea, dalle tradizioni popolari fantastiche persiane e indiane e anche dai racconti della letteratura antico egiziana.

La fiaba inizia con Sindbād il facchino, molto povero, che sgobba tutto il giorno e si lamenta invocando Allah poiché ci sono persone che si trastullano dalla mattina alla sera nella ricchezza senza muovere un dito. Queste lamentele avvengono vicino la porta dell’abitazione del ricco Sindbād il Marinaio il quale invita alla sua tavola Sindbād il facchino e ogni giorno gli racconta uno dei suoi sette viaggi. La modalità delle avventure è sempre la stessa: Sindbād è animato da un senso di insoddisfazione per la sua vita quotidiana e desidera viaggiare e vedere posti nuovi, per cui si imbarca da Baghdad, puntualmente la nave naufraga in qualche tempesta, e lui si trova in posti surreali animati da aquile giganti, serpenti enormi, orchi con un solo occhio, su una balena-isola, per poi essere tratto in salvo dalla popolazione locale che lo ricopre di doni. Spesso capita che Sindbād si trattiene qui per un periodo, convivendo con loro, lavorando e sposandosi, fino a quando non apprende dal capitano di un mercantile di un passeggero di nome Sindbād disperso a causa del naufragio del quale ha ancora le merci. Dopo diverse difficoltà Sindbād riesce a farsi riconoscere e riparte per la sua amata Baghdad dove vi ritorna più ricco di quando era partito.

I sette viaggi di Sindbād il Marinaio e Il Racconto del Naufrago. Influenze della letteratura antico egiziana ne Le Mille e Una Notte

Nella letteratura egiziana vi è il Racconto del Naufrago. Si tratta di un’opera nata oralmente che venne messa per iscritto tra la XII e XIII dinastia egiziana (1981-1640 a.C. ca.) e che è conservata nel papiro n. 1115 dell’Ermitage di San Pietroburgo. La storia narra di un funzionario del faraone partito per una spedizione in Nubia che, al rientro, deve fare rapporto al suo sovrano. Poiché la spedizione non è andata a buon fine, egli ha paura di presentarsi al faraone, temendone le conseguenze. Un principe allora gli racconta una sua avventura, avvenuta anni prima, cercando di tranquillizzarlo. Egli, partito per una spedizione che viaggiava sul Mar Rosso, naufragò su un’isola meravigliosa, unico superstite, abitata da un gigantesco serpente il cui corpo era rivestito di oro e le ciglia di lapislazzuli. Si tratta di un dio, il sovrano di Punt, che gli narra di aver perso tutta la sua famiglia, e gli predice che, trascorsi quattro mesi, una nave lo riporterà a casa e gli donerà incenso, olii, profumi e balsami da portare nella sua terra.

Il tema del Racconto del Naufrago doveva essere molto comune alle popolazioni che vivevano soprattutto di scambi commerciali marittimi e che, quindi, erano particolarmente esposte ai pericoli del mare. E, in effetti, il leitmotiv in cui si troverà Sindbād, ovvero partenza, naufragio, avventura, ricchezza e ritorno, lo si rintraccia anche nella novella egiziana del Naufrago.

I sette viaggi di Sindbād il Marinaio e L’avventura del Ciclope. Influenze dell’Odissea ne Le Mille e Una Notte

Nel mondo del Mediterraneo, sin dall’antichità, il mare è il tramite che collega uomini, merci, pensieri e religioni, da una sponda all’altra. Ed è anche il luogo nel quale si sviluppa il νόστος, il viaggio di ritorno, il viaggio sofferto, la nostalgia di tornare a casa, che ben si evolve nel tema letterario dei Ritorni, i viaggi degli eroi di Troia verso casa. Ma il νόστος, come ogni viaggio, non si percorre solo esternamente, ma cambia anche la prospettiva interiore di colui che si mette in moto. Significative solo le prime battute della poesia Itaca dell’alessandrino Kostantin Kavafis (1863-1933): “Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze”.

Il νόστος che conosciamo più di tutti è quello di Ulisse, narrato nell’Odissea, poema attribuito ad Omero, ma che affonda le sue radici in tempi che ancora non possiamo stabilire con certezza, figlio della trasmissione orale. Diviso in 24 libri, l’Odissea racconta del viaggio che Ulisse compie dalla fine della guerra di Troia fino al suo ritorno a casa. Di particolare interesse per il nostro tema de I sette viaggi di Sindbād il Marinaio sono il terzo viaggio di Sindbād e il IX libro dell’Odissea. In entrambi il protagonista si trova confinato su un’isola insieme ad alcuni compagni, ed è prigioniero di un essere gigantesco con un solo occhio. Questo essere, che è un orco nei Viaggi e un Ciclope nell’Odissea, ogni sera mangia uno dei compagni del protagonista fino a quando questi non escogita di accecare l’aguzzino e di fuggire con i pochi compagni superstiti. I passi sono molto simili, se non identici. Questo induce a ritenere che l’Odissea abbia influenzato parte del racconto delle Notti Arabe. Sarebbe interessante poter analizzare questo tema per capire se è presente in altre letterature ispirate non solo dal mondo greco ma dalle storie raccontate dai marinai di ritorno dalle spedizioni.

Conclusioni

I racconti di marinai, ricchi di elementi fantastici e soprannaturali, possono essere visti come un modo per superare l’ansia e la paura legate all’ignoto del mare. Dietro a queste storie incredibili, si possono intravedere le reali interazioni tra popoli, lo scambio di culture, merci e conoscenze.

In definitiva, queste narrazioni straordinarie, tramandate di generazione in generazione, non solo esorcizzavano l’incertezza dei viaggi in mare, ma nascondevano anche la scoperta di nuove realtà, popoli, abitudini e paesaggi. Esse rappresentano, quindi, un ponte tra la fantasia e la cruda realtà delle esplorazioni, riflettendo la natura imprevedibile e affascinante del mare.

Bibliografia

Abdalhadi Nimer Abdalqader Abu Jweid 2021: The Reception of The Arabian Nights in World Literature, in CSCanada Studies in Literature and Language 22 (1), p. 1-6, http://www.cscanada.net/index.php/sll/article/view/12025

Bettelheim 2023: Bettelheim, B.: Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, Milano 2023, 25ª ed.

Brunner-Traut 1999: Brunner-Traut, E. (ed.): Favole e miti dell’antico Egitto, Milano 1999.

Cassarino 2009: Cassarino, M.: Studi sulle Mille e una notte (2004-2009), in Le forme e la storia II,2 (2009), pp. 307-328, https://www.sesamoitalia.it/wp-content/uploads/2010/11/cassarino.pdf

Dieckmann 2003: Dieckmann, H.: Fiabe e simboli. Un’interpretazione delle fiabe orientali sulla base della psicologia del profondo, Roma 2003.

Giolitti 1957: Giolitti, E. (trad.): Fiabe francesi della corte del Re Sole e del secolo XVIII, Torino 1957, 4ª ed.

Haidar 2006: Haidar, H. (a cura di): Le mille e una notte, 3 voll., Milano 2006, 7ª rist.

Newman 2019: Newman, D.: Wandering nights: Shahrazd’s mutations, in Caruso C. (ed.), The life of texts: evidence in textual production, transmission and reception, London 2019, pp. 62-92.

Qassim Mohamed Azal Al-Itbaui 2015: La fortuna delle Mille e una notte nella letteratura italiana, Università degli Studi di Firenze, Dottorato di ricerca in Internazionale in Letteratura e Filologia italiana ciclo XXVI, Firenze 2015.

Ronzani 2019: Ronzani, G.: Le mille e una notte, note filologiche, https://www.academia.edu/5191674/le_mille_e_una_notte_note_filologiche

Saba Sardi 1985: Saba Sardi, F. (a cura di): Fiabe arabe e africane, in Le Fiabe Classiche di Tutto il Mondo, Milano 1985, 1ª rist.

Tagliabue 2012: Tagliabue, M. E.: L’orientalismo nelle Mille e una notte: dal testo orientale alle traduzioni di Galland e Burton, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia a.a. 2011/2012, https://www.academia.edu/12668749/LOrientalismo_nelle_Mille_e_Una_Notte