Quello di stamattina è di certo un evento storico per l’archeologia egizia: la tomba del faraone Amenhotep III, la KV22, apre oggi per la prima volta al pubblico, dopo essere rimasta nascosta per oltre tre millenni e chiusa agli accessi turistici per quasi due secoli.

L’annuncio era stato dato lunedì 29 settembre e stamane si è tenuta l’inaugurazione ufficiale presieduta dal Ministro del Turismo e delle Antichità Sherif Fathy e dal Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità, il dott. Mohamed Ismail Khaled.

L’evento celebra il completamento di un progetto di restauro durato oltre vent’anni guidato dall’Università di Waseda, sotto la direzione dell’archeologo Sakuji Yoshimura, con il supporto di UNESCO, Giappone ed Egitto.

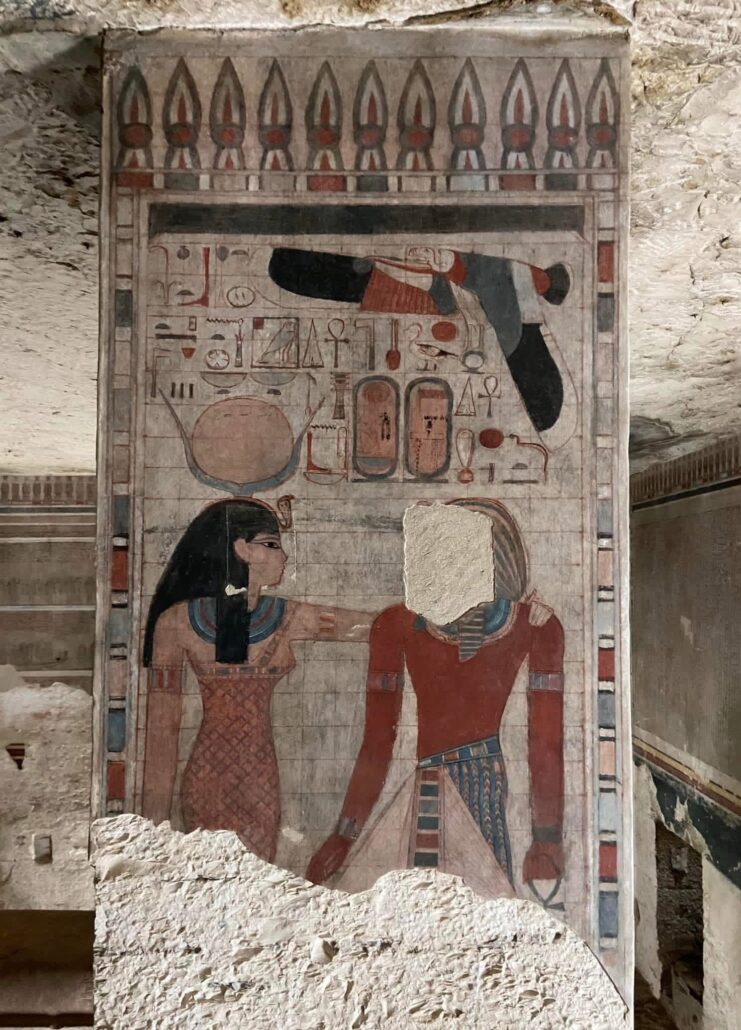

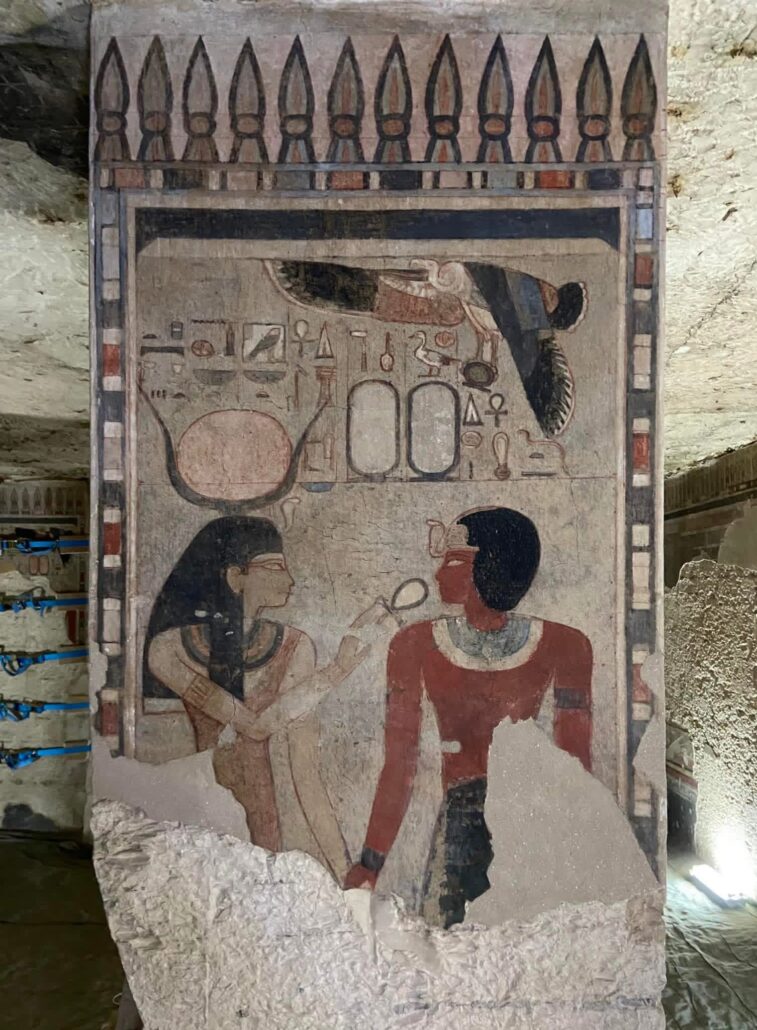

Scavata nel ramo occidentale della Valle dei Re, la tomba era nota agli studiosi fin dal 1799, quando venne mappata durante la spedizione napoleonica. Per molto tempo, però, rimase un luogo dimenticato, danneggiato da secoli di incuria, saccheggi e condizioni ambientali avverse. I primi esploratori depredarono addirittura le pareti delle loro decorazioni pittoriche: diverse immagini (soprattutto i volti del sovrano) vennero staccate con la tecnica dello strappo e alcune di queste oggi si trovano nella collezione egizia del Louvre.

Nei primi del Novecento importanti studiosi lavorarono nella tomba di Amenhotep III: Ippolito Rosellini, Karl Richard Lepsius, Victor Loret. Nel 1915 Theodore Davis svuotò la sepoltura, ma lo fece frettolosamente, senza lasciare una documentazione accurata e completa, mentre, successivamente, Howard Carter fece una ricerca sistematica, meticolosa e precisa, documentando anche cinque dei sette depositi di fondazione (dal contenuto dei depositi di fondazione si stabilì che la sepoltura fu originariamente costruita per il padre di Amenhotep III, Thutmose IV, in quanto gli oggetti riportano il suo nome). Nuovi rilievi epigrafici furono effettuati anche da Erik Hornung nel 1959.

I materiali recuperati da Carter e dagli egittologi giapponesi confermano che Amenhotep III regnò per 38 anni e suggeriscono altresì che la sua sepoltura contenesse un corredo funerario molto simile a quello di Tutankhamon, con cappelle in legno dorato, maschera funeraria in oro e sarcofagi antropoidi del tutto analoghi a quelli trovati intatti nella KV62.

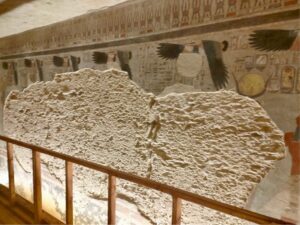

Con il tempo, la tomba rischiò il crollo strutturale e per questo non venne mai aperta al pubblico. Le pitture annerite dalla fuliggine, i pilastri gravemente lesionati, il sarcofago frantumato in centinaia di pezzi, le pareti corrose dai sali e dall’umidità… resero la sepoltura inaccessibile, un luogo fragile e instabile. Eppure, nel silenzio delle sue sale, rimaneva intatto il fascino di un re che governò uno dei periodi più prosperi della storia egizia.

NebMaatRa – Amenhotep HeqA Waset, ovvero Amenhotep III, conosciuto anche come “Il Magnifico”, regnò su Le Due Terre dal 1386 al 1350 a.C. circa e sotto il suo dominio l’Egitto conobbe pace, ricchezza e splendore artistico senza precedenti. I suoi monumenti a Luxor riecheggiano ancora della loro immensità e del loro splendore: basti pensare ai maestosi Colossi di Memnone, un tempo posti davanti al suo immenso palazzo funerario, e agli ambienti costruiti all’interno dei Templi di Luxor e Karnak. Ma è nella sua tomba che si respira la vera essenza della sua grandezza.

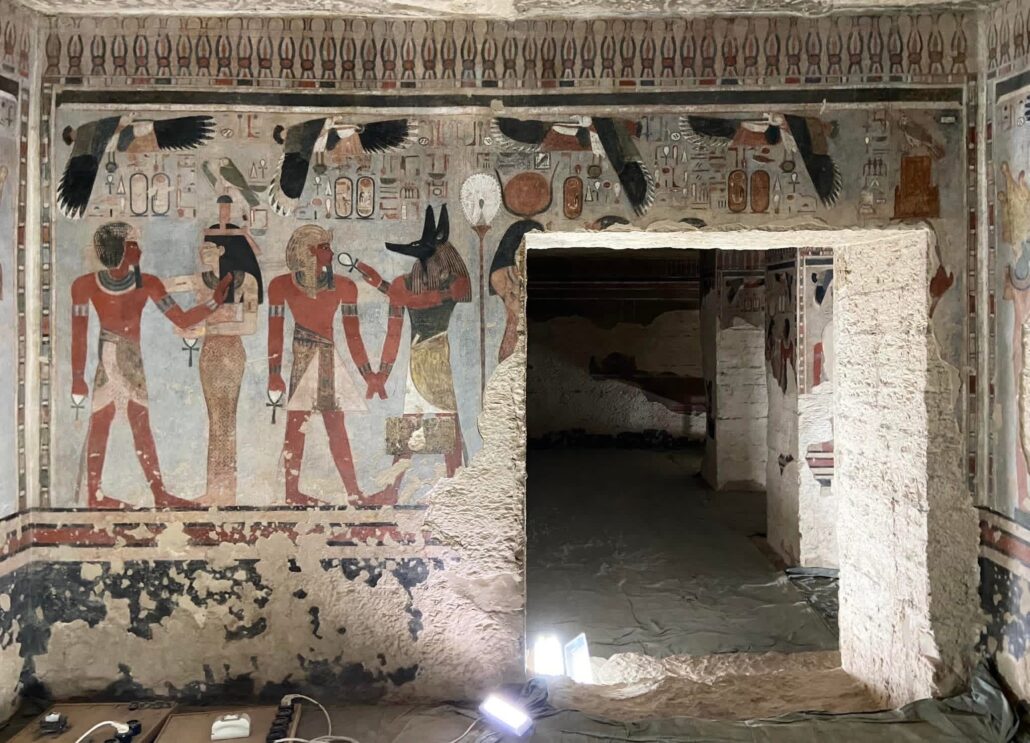

Oggi, dopo anni di lavori pazienti e minuziosi, la tomba si mostra in una veste completamente rinnovata. Il progetto di restauro, cominciato nel 1989 grazie a una missione dell’Università giapponese di Waseda, ha visto la collaborazione di esperti egiziani, giapponesi, italiani e il supporto di un fondo fiduciario dell’UNESCO. È stato un lavoro ventennale, suddiviso in tre fasi, che ha coinvolto più di 200 restauratori, studenti e ispettori egiziani, e che ha puntato anche sulla formazione delle nuove generazioni di restauratori e sulla sensibilizzazione della comunità locale al patrimonio culturale grazie all’organizzazione di laboratori e diverse attività dedicate ai più giovani.

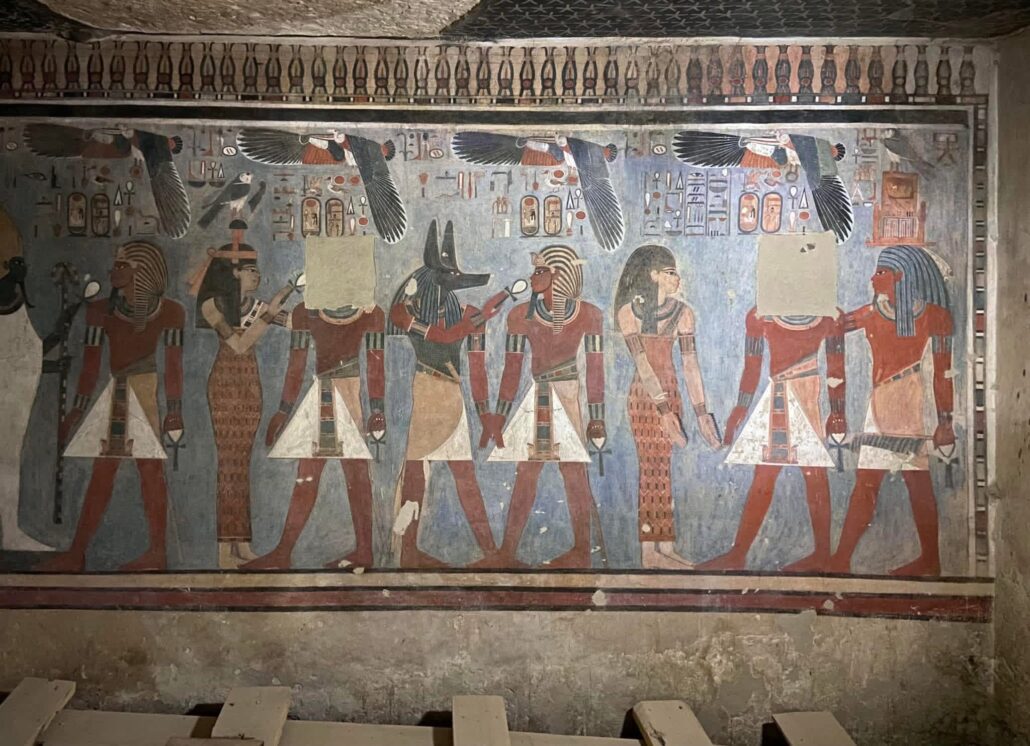

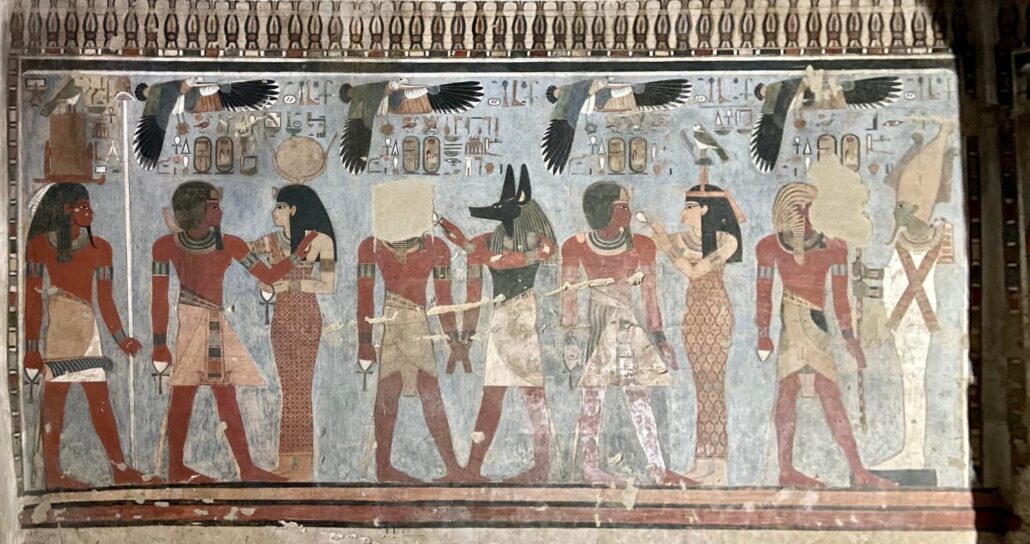

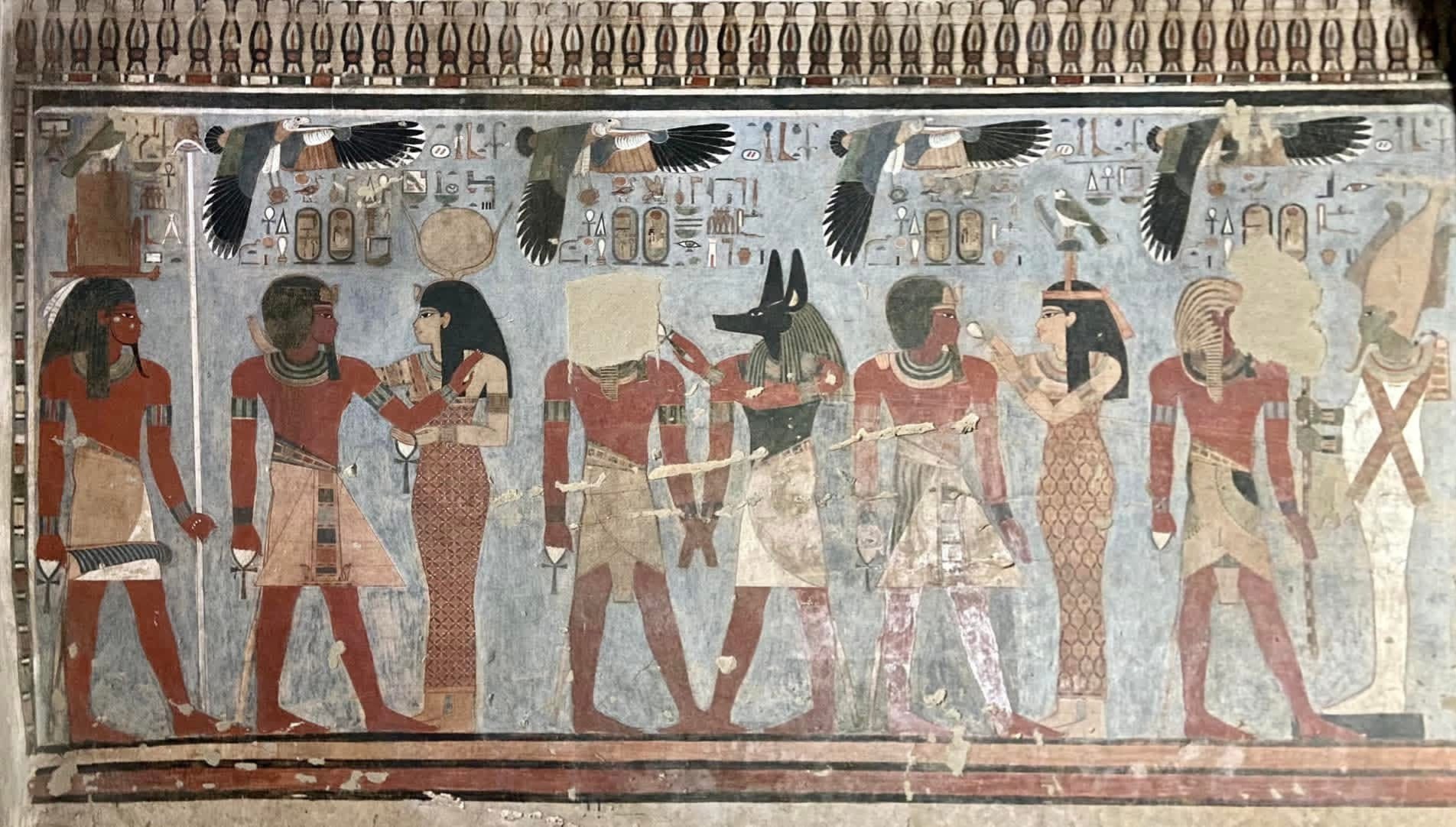

Il risultato è sorprendente! Il soffitto della camera funeraria, un tempo annerito, è tornato a splendere con il suo cielo blu trapuntato di stelle dorate. Le pareti, ora leggibili e di nuovo nella cromia originale, mostrano Amenhotep III mentre riceve la vita eterna dagli dei o viene abbracciato da Hathor, Nut, Osiride e Anubi: scene ricche di colori e simbologia. Le immagini tratte dal Libro dell’Amduat descrivono il suo viaggio ultraterreno durante il quale NebMaatRa attraversa la notte per la sua rinascita. Il coperchio del sarcofago in granito rosso, che giaceva a terra frantumato in più di 200 pezzi, è stato ricostruito e rimontato. Le crepe nei pilastri sono state sigillate, i dipinti consolidati, l’intero sito messo in sicurezza e se ne garantisce la stabilità a lungo termine grazie a moderni strumenti di monitoraggio.

La riapertura della tomba, che presenta il tipico stile iconografico-strutturale adottato dai thutmosidi e dagli Amenhotep, non è solo un traguardo tecnico. È un momento profondamente simbolico. Dopo migliaia di anni nell’oscurità e due secoli di silenzio scientifico, la voce di Amenhotep III può finalmente essere ascoltata. Visitare la sua tomba oggi significa fare un viaggio nel cuore del Nuovo Regno, in un luogo che, seppur segnato dal tempo, riesce ancora a trasmettere un senso di maestosità e mistero. Non si esclude, infatti, che anche la Grande Sposa Reale, la regina Tye, e la principessa Sitamon, figlia della coppia, possano essere state sepolte in questi ambienti: una teoria che purtroppo non è avvalorata da prove concrete (un bracciale con i nomi della coppia reale e il piede di un ushabty intestato a Tye trovato da Carter). Al contrario, invece, sono state trovate evidenze di sepolture intrusive risalenti probabilmente al Terzo Periodo Intermedio.

Per accedere alla tomba è richiesto un biglietto speciale, come per visitare le dimore dell’eternità di Tutankhamon e Seti I, anche se voci di corridoio dicono essere molto più caro. Aspettando la quotazione ufficiale mi sento di dire che ne varrà sicuramente la pena. Pochi luoghi al mondo permettono di entrare così a fondo nella storia, camminando tra le pareti che raccontano il passaggio di un uomo verso l’eternità.

E questa volta, dopo secoli di silenzio, sarà il faraone stesso a raccontarcela.

Source: Luxor Times

Ph. Chris Naunton, Luxor Times

Notizia fantastica.

E sì, è altamente probabile che la regina Tye e la figlia Sitamen e forse anche il primogenito Tutmosi, siano stati almeno per un certo periodo sepolti lì. E credo anche che siano stati successivamente traslati assieme al re nella cachette di Amenhotep II.

Vi dice niente questo ?

E’ mia opinione da tempo che KV35YL sia la sorella di Akhnenaten che ha dato alla luce Tutankhaten, in base ai noti esami del DNA e che possa corrispondere a Sitamen/Kja. Oltre ad essere ormai certi che KV35EL è la regina Tye, sarebbe bello sapere anche se KV35YB sia appunto il principe Tutmosi. Attendiamo da tempo ulteriori esiti dai successivi riesami, ma al momento tutto tace. Intanto godiamoci la tomba.

Grazie.