Dioniso è una delle divinità più importanti del Pantheon greco. Il mito lo vuole nato da Zeus e Semele, figlia di Cadmo. Questa, non si sa se per volontà sua o seguendo un malevolo consiglio di Era, moglie di Zeus e molto gelosa, chiese al dio di mostrarsi in tutto il suo splendore, ma sciaguratamente, rimase incenerita dalla visione sotto forma di fulmine di Zeus. Quando questo accadde, Dioniso era ancora nel grembo materno e fu salvato dal padre che lo cucì dentro la sua coscia, da cui nacque dopo la gestazione divina.

Fu successivamente affidato alle cure di Ino, sorella di Semele, ma dopo l’impazzimento di questa fu curato dalle ninfe del monte Nisa. Viaggiò molto, andò in Egitto, in Siria e giunse anche in Frigia presso la dea Cibele dalla quale apprese le danze che divennero parte integrante delle feste in suo onore, gli orgia. I suoi riti si diffusero dalla Tracia all’India, ma solo quando giunse a Tebe, terra di sua madre, e dopo essersi rivelato come dio, gli orgia furono per la prima volta celebrati in Grecia.

Dioniso è considerato inventore del vino, gli si attribuiva inoltre il ciclo vitale degli alberi e dei fiori ed è colui che donò agli uomini la bevanda che faceva dimenticare gli affanni e venire gioia nei banchetti, il vino appunto. La bevanda induceva al canto, all’amore ma anche alla sfrenatezza e alla violenza che nel sacrificio rituale era strumento di mediazione tra l’uomo e il divino. Spesso, nelle feste in suo onore, veniva invocato per rinnovare i cicli di vita vegetali e affinchè scorresse il vino attraverso una sua epifania tra gli uomini. Le più importanti celebrazioni in suo onore erano le piccole Dionisie che si svolgevano in campagna nel mese di posideone; le Dionisie urbane o Lenee, in Atene, che si svolgevano nel mese di gamelione, accompagnate da rappresentazioni drammatiche e processioni; le Antesterie, festeggiate al principio della primavera; le grandi Dionisie, le più importanti, celebrate nel mese di elafebolione con processioni rituali, agoni tragici e gare ditirambiche.

La Grecia ed Atene in particolare amarono molto la sua figura, tanto da dedicargli le feste più importanti della polis e delle colonie della Magna Grecia, e lui dal canto suo amava gli uomini, portando all’umanità due grandi doni: il vino e il teatro. In occasione delle Grandi Dionisie, le feste più importanti ateniesi, il teatro era l’evento culturale più apprezzato dalla società aristocratica e non, occasione di agoni teatrali che richiamavano in città le figure artistiche più prestigiose.

Tutti questi racconti sulla vita di Dioniso, spiegano i caratteri eclettici di questo dio e dei culti che a lui si richiamano. Innanzi tutto Dioniso è visto come dio liberatore dell’energia vitale, colui che torna dall’oltretomba alla vita salvando la madre Semele dall’Ade. Inoltre la follia del dio era rivissuta attraverso l’ebbrezza come mistica esaltazione ed estasi: nelle cerimonie i seguaci, baccanti e satiri, addobbati con pelli di animali, ebbri, incoronati con corone di pampini, danzavano e suonavano al ritmo del ditirambo e al grido di «eueu».

Altro elemento del culto è l’omofagia, cioè il cibarsi di carni crude di animali, dilaniati a mani nude, anche in questo caso per ricordare la vita del dio e simboleggiare l’unione con lui.

La cerimonia era presieduta da alcuni sacerdoti, tra cui il falloforo, il portatore di fallo, e anche le donne avevano una grande rilevanza; per essere ammessi a tale culto era previsto un periodo di iniziazione che consisteva in un banchetto, in un battesimo e in una introduzione nel tempio. Una testimonianza rilevante del rito proviene proprio dal sito vesuviano di Pompei, dove nella celebre megalografia della Villa dei Misteri, si può riconoscere un rito di iniziazione. La scena è dominata dalla coppia divina posta al centro della parete di fondo, in cui si identificano Dioniso e Afrodite (o Arianna) e il culmine della tensione narrativa è raggiunto nella scena rituale in cui una donna inginocchiata scopre il fallo, mentre un personaggio alato è intento alla flagellazione rituale.

All’inizio del II sec. a.C. i misteri dionisiaci penetrarono in Italia con il loro carattere orgiastico; il senato romano nel 186 a.C. proibì i Baccanali, ma nella religione mistica Dioniso ebbe sempre grande importanza fino all’età imperiale.

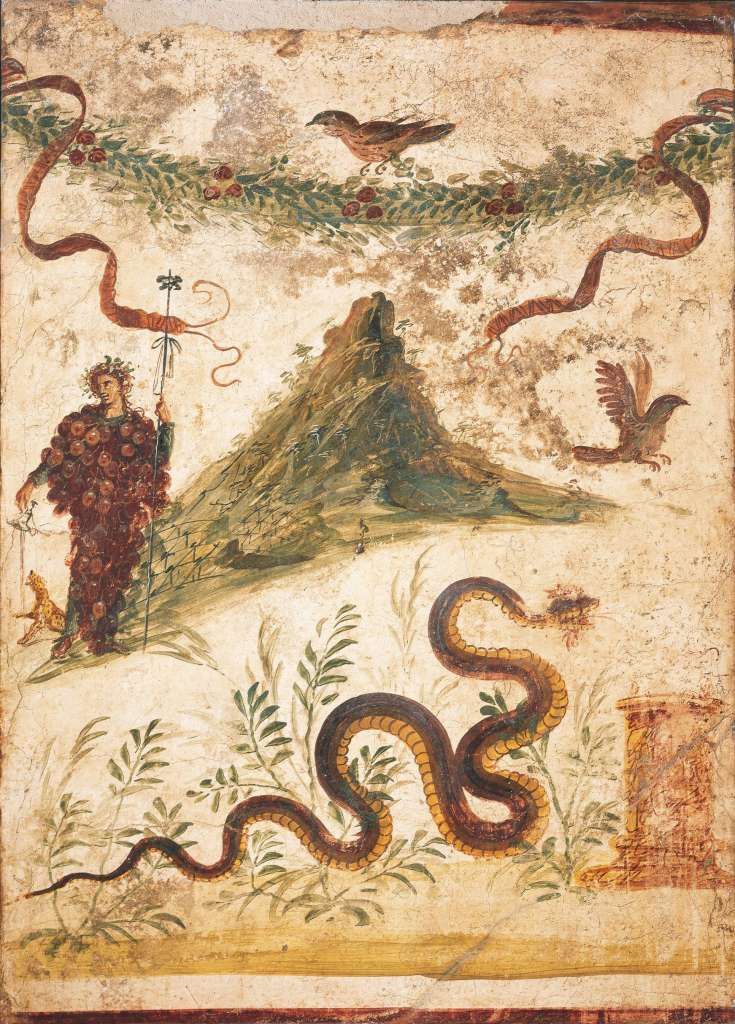

Tra le sue più note raffigurazioni anche quella che lo ritrae accanto al Vesuvio, noto in questo caso, per la sua ricca terra fertile. Nell’affresco di IV stile, oggi esposto al Museo archeologico di Napoli, il dio è raffigurato alla sinistra di un alto monte isolato, con le pendici ricoperte da filari di viti sostenute da pali, interpretato come il Vesuvio prima dell’eruzione del 79 d.C. Il monte è qui contraddistinto da una sola cima ed è stata avvalorata l’ipotesi anche che ad essere raffigurato sia il monte Nisa, dove secondo la leggenda venne allevato. Il dio è stante, con il corpo ricoperto di acini, eccetto la testa, le mani e i piedi, come un enorme grappolo d’uva. È caratterizzato dai suoi classici attributi, il tirso nella mano sinistra, e il kantharos che porge ad una pantera ai suoi piedi. L’affresco inoltre presenta in alto una ghirlanda curva con nastri, su cui poggia un uccello, mentre in basso è inserito un serpente agatademone che si snoda tra i cespi di mirto in direzione di un altare con un uovo. Originariamente la sua collocazione doveva essere nel lararium dell’atrio secondario della casa del Centenario di Pompei, insieme ad una pittura con figure di Lari che affiancano un’edicola cuspidata in marmo, su uno sfondo di alberi stilizzati, rimasta in situ.

Tra le sue più note raffigurazioni anche quella che lo ritrae accanto al Vesuvio, noto in questo caso, per la sua ricca terra fertile. Nell’affresco di IV stile, oggi esposto al Museo archeologico di Napoli, il dio è raffigurato alla sinistra di un alto monte isolato, con le pendici ricoperte da filari di viti sostenute da pali, interpretato come il Vesuvio prima dell’eruzione del 79 d.C. Il monte è qui contraddistinto da una sola cima ed è stata avvalorata l’ipotesi anche che ad essere raffigurato sia il monte Nisa, dove secondo la leggenda venne allevato. Il dio è stante, con il corpo ricoperto di acini, eccetto la testa, le mani e i piedi, come un enorme grappolo d’uva. È caratterizzato dai suoi classici attributi, il tirso nella mano sinistra, e il kantharos che porge ad una pantera ai suoi piedi. L’affresco inoltre presenta in alto una ghirlanda curva con nastri, su cui poggia un uccello, mentre in basso è inserito un serpente agatademone che si snoda tra i cespi di mirto in direzione di un altare con un uovo. Originariamente la sua collocazione doveva essere nel lararium dell’atrio secondario della casa del Centenario di Pompei, insieme ad una pittura con figure di Lari che affiancano un’edicola cuspidata in marmo, su uno sfondo di alberi stilizzati, rimasta in situ.

Il collegamento tra Dioniso e il Vesuvio ci viene fornito anche da un epigramma di Marziale,Ep. IV, 4 :

“Ecco il Vesuvio, che ieri ancora era verde delle ombre di pampini:

qui celebre uva spremuta dal torchio aveva colmato i tini.

Questa giogaia Bacco amò più dei colli di Nisa:

su questo monte ieri ancora i Satiri eseguirono il girotondo.

Qui c’era la città di Venere, a lei più gradita di Sparta;

qui c’era la città che ripeteva nel nome la gloria di Ercole.

Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’oscura cenere:

gli dei avrebbero voluto che un tale scempio non fosse stato loro permesso”.

Sono tante le rappresentazioni del dio nell’arte greca e romana. Gli antichi sicuramente, proprio per il carattere gioioso che questo trasmetteva, dovevano amarlo particolarmente tanto da rappresentarlo spesso accompagnato dal suo corteo di satiri e menadi e sicuramente anche la terra vesuviana doveva guardarlo con un occhio di riguardo se accolto in molte pitture di domus ed edifici.