Nei primi secoli della nostra era la religione e i culti di alcune divinità egizie ebbero larga diffusione a Roma anche grazie al favore di alcuni imperatori1. “Roma diviene così un forziere di monumenti egiziani”2. Nella prima età imperiale si diffuse a Roma e in Campania il gusto per le decorazioni esotiche egittizzanti con pitture, mosaici e rilievi.

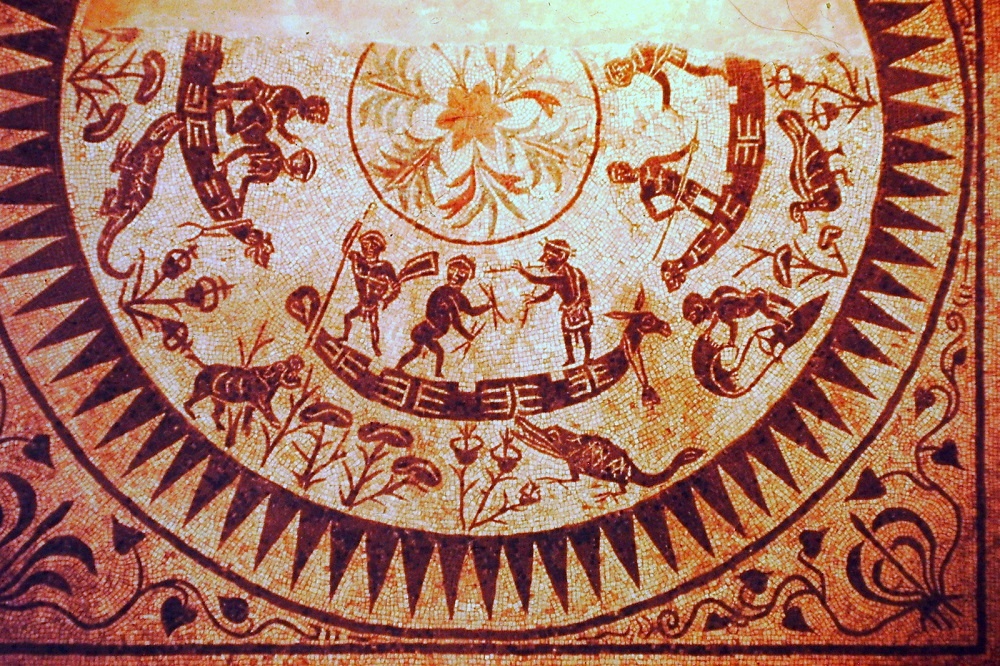

Questa presentazione intende segnalare un curioso aspetto dell’immaginario dei romani verso il mondo nilotico così come appare in vari reperti esposti nei musei e che provengono da ville romane e da Pompei. In questi reperti compaiono i pigmei come soggetto principale delle rappresentazioni.

I dipinti e i mosaici che ritraggono il mondo nilotico ce lo presentano come un ambiente acqueo, il fiume Nilo, affollato da una fauna costituita da anatre, ibis, ippopotami, coccodrilli e pesci3. In vari riquadri compaiono pigmei impegnati in varie attività che, per quanto riguarda la pittura, sono censite in un recente volume: Picta Nilotica Romana. L’elaborazione e la diffusione del paesaggio nilotico nella pittura romana4. In questo volume tutti i dipinti conosciuti sono presentati e analizzati in ogni loro parte. I principali schemi compositivi delle attività dei pigmei sono elencati così:

– pigmei in lotta con animali

– pigmei su imbarcazioni

– pigmei suonatori

– pigmei pescatori

– pigmei danzanti

– pigmei in scene di amplesso

Le ville romane avevano anche straordinari pavimenti musivi. Alcuni di tali pavimenti, seguendo la moda esotica ed egittizzante del tempo, mostrano schemi compositivi che seguono la casistica dei dipinti murali come si vede dai pavimenti a mosaico che ho disponibili come esempio di questa tipologia. L’ambiente è nilotico e i pigmei sono gli attori principali delle scene5.

Bisogna chiedersi per quale motivo le rappresentazioni pittoriche e quelle musive hanno scelto come soggetto principale la figura dei pigmei. È indubbio che lo scopo delle pitture e dei pavimenti fosse di incuriosire e divertire gli ospiti. I romani sapevano che l’Egitto non era popolato da pigmei. Ma la “mostruosità” di questi uomini di bassa statura, la testa relativamente sovra dimensionata, le gambe corte e un po’ arcuate, spesso rappresentati in scene di sesso, dovevano suscitare curiosità e divertimento agli ospiti delle ville. I romani non avevano inibizioni verso il sesso, quindi, se queste scene stupiscono, è perché sono sempre riferite al mondo nilotico e in particolare ai pigmei.

Una conferma a questa ipotesi può provenire da lucerne con immagini di sesso tra pigmei, invariabilmente in coito da tergo: la lucerna, un oggetto di uso comune, lascia intendere che per il possessore della lucerna questa scena curiosa fosse una visione piacevole.

Fig. 9 – Una lucerna romana con pigmei impegnati in un coito da tergo su un piccolo scafo. La figura è tratta da Google.

Fig. 10 – Una lucerna romana con pigmei impegnati in coito da tergo. Figura tratta da Google.

Perché a Roma c’era tutto questo curioso interesse per i pigmei? Versluys, un autore olandese che ha censito e analizzato tutte le rappresentazioni pittoriche e pavimentali delle scene a tema nilotico6, suggerisce che l’ispirazione a usare nei dipinti e nei pavimenti immagini di pigmei potrebbe derivare dalla presenza a Roma del dio egizio Bes, una figura che richiama quella dei pigmei, molto diffusa anche a Pompei. È un’ipotesi interessante che merita di essere approfondita.

Sono numerose le statue del dio Bes ritrovate in tutta la penisola. A Roma, due statue di Bes, appartenenti al tempio di Serapide sul Quirinale, nel 1888 sono state poste in piazza Vittorio a fiancheggiare la “porta magica”.

Bes era una divinità polivalente: una delle sue principali funzioni era di7 promuovere gli accoppiamenti sessuali e di aiutare e proteggere le partorienti, cercando di alleviare le loro sofferenze con facezie, canti e danze. Quindi Bes esercitava una funzione rigenerativa della vita. Sembra che nell’immaginario popolare sia rimasta esaltata la su funzione erotica che può essersi tradotta nelle immagini di pigmei copulanti nelle ville romane e di Pompei8.

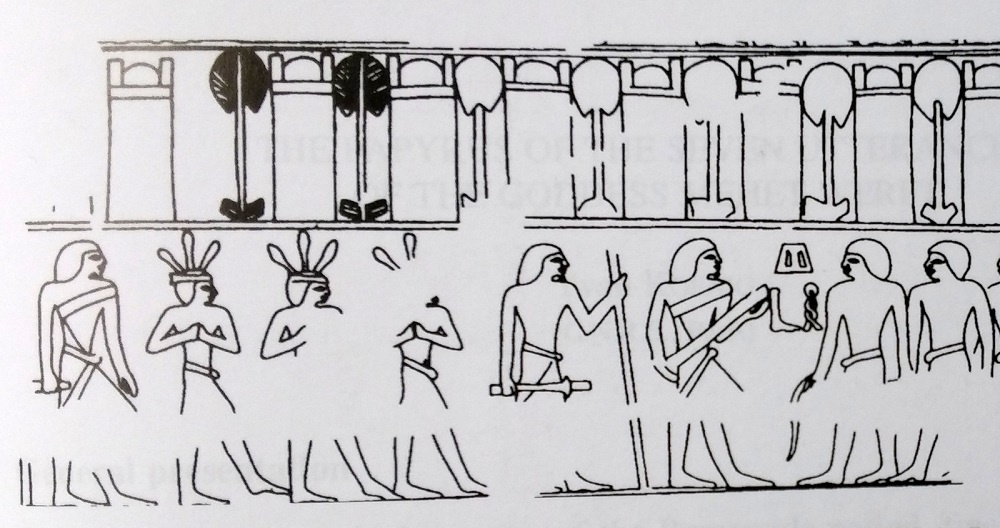

Immagini dell’Antico Regno mostrano che il defunto veniva accolto all’ingresso della necropoli da danzatori denominati Muu. Lo sfondo di queste immagini mostra un palmeto, il palmeto di Buto, e un’ipotesi a loro riguardo è che essi fossero gli arcaici re di Buto, ma anche le “anime di Buto”, i “seguaci di Horus”9.

I Testi delle Piramidi e le immagini di alcune tombe coeve ci documentano sulle danze eseguite dai Muu all’arrivo del defunto alla necropoli: Il defunto veniva accolto da una danza “patetica”, poi, dopo la recitazione di un inno di benvenuto per essere tornato Osiri alla sua casa rinnovato, i Muu si esibivano in danze ritmiche di gioia10.

Da alcuni testi si evince che dopo il Nuovo Regno i danzatori Muu sono stati sostituiti con danzatori nani11.

Il ruolo dei nani come danzatori è noto fin dall’Antico Regno per il testo biografico scolpito nella tomba di Herkhuf ad Assuan, nella necropoli di Qubbet el-Hawa (VI dinastia). Per ordine sovrano Herkhuf ha compiuto numerose missioni in Africa. Il testo ci ha tramandato la lettera del re Neferkhara che esprime un grande entusiasmo alla notizia che Herkhuf ha portato con sé un pigmeo “per le danze del dio”. Il re ordina che il nano sia sottoposto a una sorveglianza costante, giorno e notte, con gli uomini migliori affinché il nano arrivi alla Residenza “vivente, sano e salvo per le danze del dio e per rallegrare il cuore del re”12.

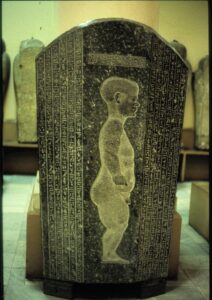

Nel Museo Egizio del Cairo è esposto un magnifico coperchio di sarcofago di basalto sul quale spicca in bassorilievo la notevole figura di un nano di none Pwenhatef, detto Djeho.

Il sarcofago a fianco di quello di Djeho apparteneva a Tjaiharpta, un funzionario di cui Djeho era a servizio. I due sarcofagi sono stati trovati nella stessa tomba, in un punto privilegiato di Saqqara nord, sembra per concessione di Nectanebo II (359-341 a.C.). Nel lungo testo biografico inciso sul suo sarcofago, Djeho dedica a se stesso solo una breve citazione in cui dichiara di avere eseguito la danza funebre ai funerali del toro Api e del toro Bukis. La parte restante del testo è tutta dedicata a Tjaiharpta con invocazioni e parole di gratitudine13.

La ipotetica conclusione che si può trarre da tutta la vicenda è che Tjaiharpta fosse un personaggio alla corte del re e che avesse ottenuto per il nano Djeho il favore di danzare in occasione dei funerali dei due tori divini Api e Bukis. Grazie a queste danze Djeho, nel suo ruolo rituale, avrebbe acquisito uno stato intermedio tra la natura umana e la natura divina. Tanto più che la sua figura richiama quella di Ptah-pateco, con un’allusione esplicita al mondo degli dei. Così Tjaiharpta ha voluto con sé nella tomba Djeho, il quale, come “iniziato”, poteva perorare nell’aldilà la buona causa del suo padrone intercedendo per lui presso le divinità del giudizio.

Il caso del nano Djeho conferma che i nani erano ritenuti particolarmente indicati nelle danze rivolte alle divinità solari, al dio Ptah e ai tori divini.

Nel suo viaggio in Egitto, intorno all’anno 25 a.C., Strabone riferisce che sul braccio canopico del Nilo “c’è una folla di coloro che partecipano alle feste pubbliche e discendono da Alessandria lungo il canale ; giorno e notte questo è affollato da imbarcazioni in cui uomini e donne se la godono al suono del flauto e danzano senza ritegno, nel modo più lascivo, con la popolazione stessa di Canopo che possiede dei pied-a-terre ai bordi del canale, ben situati per questo genere di dissolutezze e di feste”14. Questi comportamenti licenziosi dovevano essere ben noti all’élite della società romana e pompeiana, tanto da ritenerli caratterizzanti del popolo egizio.

Concludendo. La curiosa figura del dio Bes, molto diffusa a Roma e Pompei, l’evidenza delle danze di pigmei in Egitto e le notizie sulle dissolutezze ai bordi del canale, che tanto hanno indignato Strabone, possono nel loro insieme essere all’origine di questa curiosa percezione che i nobili e ricchi romani esibivano nelle loro ville con dipinti murali e pavimenti musivi.

DIGRESSIONE

Nell’ambito di queste scene del mondo nilotico compaiono anche immagini licenziose che dileggiano la regina Cleopatra mostrata su alcune lucerne in mostruosi accoppiamenti perfino con coccodrilli.

Fig. 16 – Lucerna romana che rappresenta la regina Cleopatra che siede su un grosso fallo sostenuta da un coccodrillo. L’immagine è tratta dal volume citato di Ann Ashton su Cleopatra, 2013, pag.58, fig. 12.

La figura di Cleopatra è riconoscibile dalla caratteristica pettinatura. Le lucerne con le immagini lubriche di Cleopatra mostrano come la propaganda politica di Augusto avesse fatto presa e quanto fosse diffusa a Roma la cattiva fama della regina come femmina depravata15.

Gilberto Modonesi

1) Come esempio si può citare Commodo che con una maschera canina partecipava alle processioni del dio Anubi, Grenier, Anubis alexandrin et romain, Brill, Leiden 1977, fonti 35 e 40-43, pagg. 73-79. Anche l’imbroglio che portò all’intensa notte d’amore di Paulina con un cavaliere romano mascherato da Anubi, raccontato da Giuseppe Flavio, non sarebbe mai potuto accadere se non ci fosse stata una fede profonda nella divinità egizia Anubi, Grenier, op. cit., pagg. 75-77, doc.38.

2) S. Donadoni, La lupa e la sfinge, Roma e l’Egitto dalla storia al mito, Electa, Milano 2008, pag. 17. Sulle antichità egizie di Roma si possono consultare i seguenti volumi: Capriotti Vittozzi, L’Egitto a Roma, Aracne, Roma 2006. Lollio Barberi-Parola e Toti, Le antichità egiziane di Roma imperiale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1995; de Rachewiltz-Partini, Roma egizia. Culti, templi e divinità egizie nella Roma imperiale, Edizioni Mediterranee, Roma 1999.

3) In proposito ricordiamo anche il mosaico di Palestrina.

4) Eleonora Voltan, L’elaborazione e la diffusione del paesaggio nilotico nella pittura romana, Archeopress 2023.

5) In questi testi i termini di Pigmei e Nani sono generici e usati come sinonimi.

6) Versluys & Meyboon, The meaning of the dwarsf in Nilotic scene, in Nile into Teber. Egypt in Roman World, Brill, Leiden 2005, pagg. 170-208.

7) Come esempio si veda la tomba di Ymery (V dinastia) a Saqqara nord. La scena di danza a colori è visibile anche nel volume di K. Weeks, Mastabas of Cemetery G 600, Color Plate 4a, Museum of Fine Arts, Boston 1994.

8) In realtà Bes era una divinità complessa, formata con vari elementi di tipo ferino. origine la sua natura lo qualifica come un aborto e per questo motivo una delle sue funzioni principali era quella di proteggere le nascite. Meeks, The nom du dieu Beset ses implications mythologiques, in Intellettual Hritage of Egypt: Malaise, Bes et les croyances soloaires, Jerusalem 1990, pagg. 680-729.

9) F. Servajean, Enquete sur la palmeraie de Buto, pagg. 227-247, in Enciclopedie religieuse de l’Univers végétale, Universe Paul Valery, 1999, Momtpellier III.

10) Su queste danze ho interpretato liberamente le descrizioni che ne fa Sainte Fare Garnot, L’hommage aux dieux d’àprés les Textes des Pyramydes, Presse Universitaire de France, Paris 1954, pagg. 56-82.

11) J. Assmann, Mort et au-delòàdans l’Egypte ancienne, Edition du Rocher, paris 2003, pag. 443.

12) A. Roccati, La literature historique sous l’Ancien Empire égyptian, Les Editions du Cerf, Paris 1982: sullo specifico tema del nano si vedano pagg. 206-207.

13) J. Baines, Merit by Proxy: the Biographies of the dwarf Djeho and his Patron Tjaharpta, JEA, n. 78, 1992, pagg. 241-257.

14) Strabon, Le voyage en Egypte, Nil Edition,Paris 1997, pag. 109. Su questi costumi indigeni si veda anche Montsserat, Sex and Society in Graeco-Roman Egypt, Kegan Paul International, London 1996.

15) S. Walker & S. Ann Ashton, Cleopatra, Il Mulino, Bologna 2006, pag. 58, fig. 12: si veda anche C. Vout., Sex on Show, seeing the erotic in Greece and Rome, The British Museum Press, London 2013, pag. 113, fig. 95.