Il viaggio

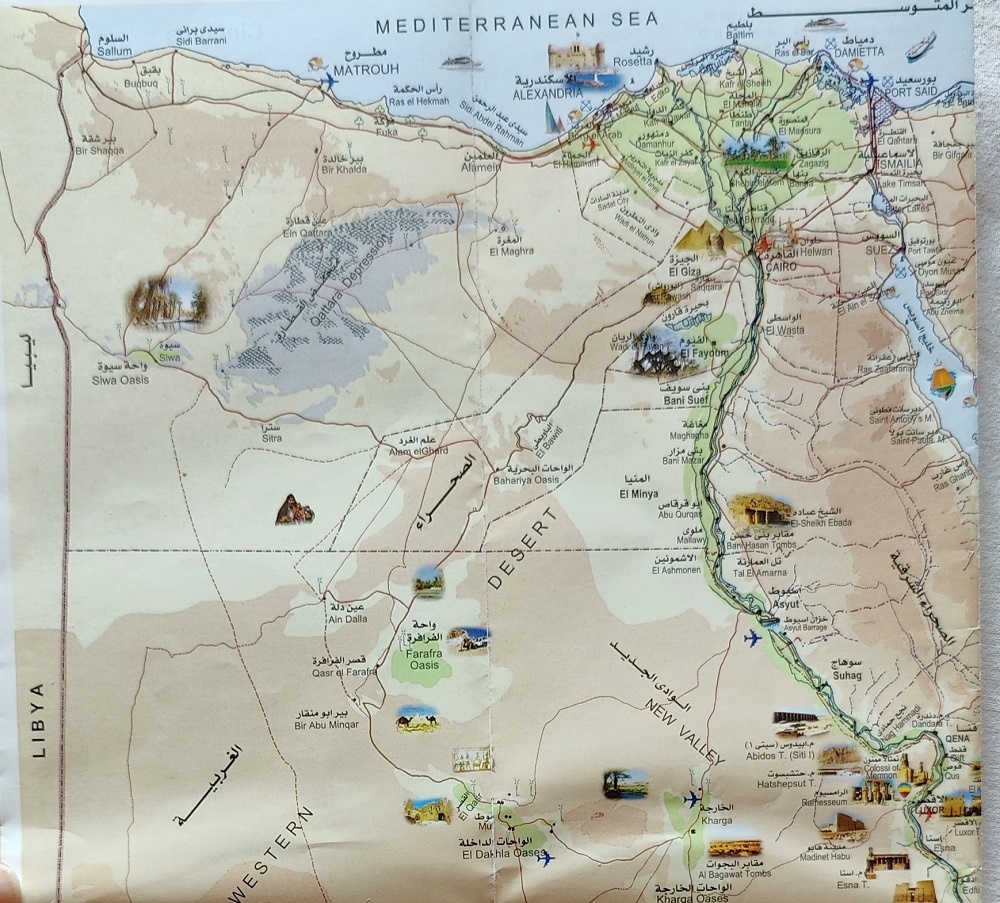

Nel mese di novembre 2003 mia moglie ed io abbiamo partecipato a un viaggio organizzato dall’Egypt Exploration Society del Cairo diretto all’oasi di Siwa. Questa proposta di viaggio era per noi particolarmente interessante perché si doveva arrivare a Siwa con un percorso attraverso il deserto.

Un viaggio più avventuroso rispetto a quello che si fa percorrendo uno stradone parallelo al Mediterraneo e poi, all’altezza di Marsa Matruk, puntare all’interno verso Siwa.

Al viaggio hanno partecipato una decina di persone distribuite su tre vetture fuoristrada con 4 ruote motrici. Erano previsti 3 campi tendati per la notte, una esperienza nuova per me e per mia moglie.

La prima giornata di viaggio ci porta dal Cairo ai bordi della Grande Depressione del Qattarah1 dove costruiamo il nostro primo campo tendato per la notte.

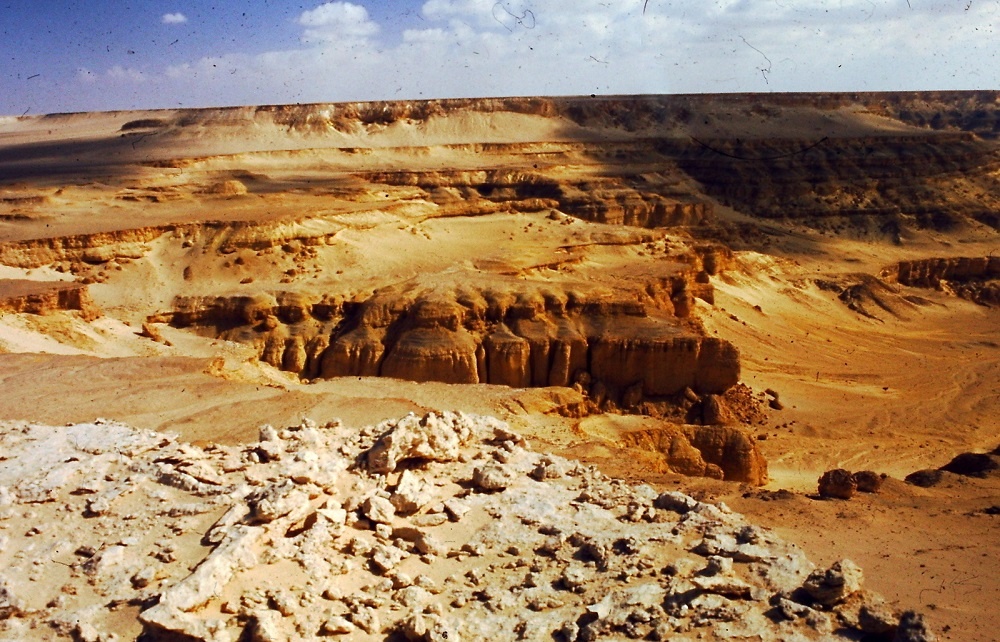

La Depressione del Qattarah è una profonda fenditura del deserto occidentale egiziano. È di fatto una estesa palude salina lunga 280 km. È larga fino a 140 km. Nel suo punto più basso è a 134 metri sotto il livello del mare. Pareti rocciose e ripidi pendii rendono la depressione un ostacolo insormontabile.

In un punto ai bordi della depressione notiamo come delle nere padelle abbandonate. Scopriamo che sono mine antiuomo disarmate2 e gettate lì dove le vediamo. Questa visione ci riporta al 1943-43 quando su questo territorio si combatté una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale. Qui furono deposte milioni di mine e rimane il dubbio che non proprio tutte siano state identificate ed eliminate. Quindi il viaggio deve seguire una sorta di pista considerata sicura.

Ceniamo con tonno in scatola verso le 19,45. Si è alzato un vento gelido che ci induce a infilarci presto nella nostra tenda.

All’indomani, di buonora, ripartiamo per la seconda tappa del viaggio costeggiando la grande depressione dal lato occidentale. Fin qui il deserto è duro e piatto e penso a quanto sia stato atroce combattere in un simile ambiente senza alcun riparo. Un mio parente ha combattuto qui come artigliere e per fortuna è tornato vivo. È da lui che io, ragazzino di dieci anni, ho sentito parlare per la prima volta di Marsa Matruk. Non aveva nessuna voglia di raccontare gli avvenimenti di quei giorni, ma talvolta gli scappava il racconto di qualche episodio che ancora ricordo per la sua drammaticità.

Mi incuriosisce vedere qua e là in questo deserto alcuni punti con minuscoli nuclei di vegetazione e attorno a loro alcune piccole conchigliette.

Penso che dopo il caldo della giornata le conchigliette durante la notte si depositano attorno a quell’embrione di vegetazione dove trovano quel poco di umidità che consente loro di sopravvivere.

Verso le 10 del mattino il deserto comincia a mostrare dune sabbiose. Da una di queste piccole dune vedo un punto in cui qualcosa luccica. Che fare? Può essere una mina? Con la mano tolgo leggermente la sabbia e scopro che l’oggetto è una borraccia militare italiana, senza tappo e il panno grigioverde che in origine la ricopriva.

Ora il viaggio prosegue in un deserto mosso da varie collinette di sabbia che mettono alla prova le 4 ruote motrici dei fuoristrada e l’abilità degli autisti. In una occasione dobbiamo scendere dai fuoristrada perché con noi a bordo non riescono a superare una piccola duna. E capita anche, ormai abbastanza prossimi a Siwa, che scoppi una gomma a uno dei nostri mezzi e ci si debba fermare per cambiare la ruota dell’autovettura.

Comunque, è sempre bello e interessante il deserto con le sue mutevoli visuali, i diversi colori delle pietre, i piccoli nummuliti che sulla sabbia del deserto ci raccontano cose accadute in tempi lontani, quando queste terre erano coperte dalle acque del Mediterraneo.

Il nostro secondo campo tendato per la notte si fa in un wadi con depositi di lava.

Il giorno seguente il viaggio riprende e verso le ore 13, a poche ore di viaggio da Siwa, arriviamo alla piccola oasi di Qara3 che merita una menzione perché qui ha fatto sosta Alessandro Magno con il suo esercito.

Il villaggio di Qara è costruito sopra uno sperone roccioso. I pochi abitanti di questa oasi sono impegnati nella coltivazione dei datteri. Nel Medioevo Qara è stata un fiorente centro di commercio degli schiavi.

Nel pomeriggio arriviamo a Siwa. Ma il programma prevedeva un altro campo tendato prima di entrare a Siwa. Con mia moglie mi faccio lasciare a qualche centinaio di metri prima del campo tendato e dal nostro punto d’osservazione vediamo uno splendido lago salato. Le acque calme sono uno specchio.

La città di Siwa e i suoi dintorni4

Sotto l’area di Siwa scorre un mare che talvolta affiora e forma deliziosi laghi salati attorno a Siwa. Anche Siwa si trova in una depressione ed è a 20 metri sotto il livello del mare. Le sorgenti sono numerose e oltre ad alimentare il grande palmeto consentono la coltivazione degli ulivi e delle palme da datteri.

Non poteva mancare la visita a una fonte che le guide chiamano Bagni di Cleopatra, che ovviamente non ha nulla a che vedere con la regina Cleopatra.

Sul fianco dell’hotel di Siwa c’è una piccola piscina alimentata da una sorgente di acqua calda.

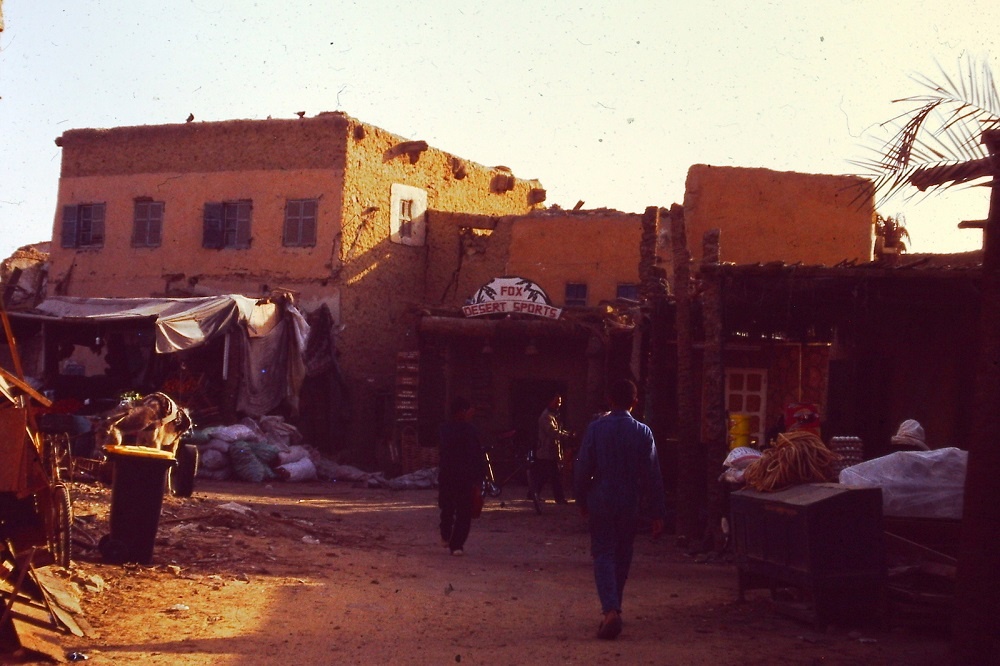

Finalmente il 27 novembre 2003 entriamo nella città di Siwa e iniziamo le visite.

Per la verità Siwa è affascinante ma i siti archeologici da visitare sono pochi e le visite non richiedono molto tempo: l’antico pittoresco villaggio, la Montagna dei Morti con le sue 4 tombe decorate, il tempio dell’oracolo e i miseri resti di un imponente tempio di Nectanebo II. Tutte queste visite si esauriscono durante il mattino.

L’antico villaggio consiste in uno spettacolare ammasso di case, per la gran parte collassate, ammassate sulla collina. Alune case si fanno notare perché sono in buone condizioni e mi accorgo che sono ancora abitate.

Fig. 13 – Poco prima di raggiungere il tempio dell’oracolo si incontrano i resti di un antico forte di Aghurmi, l’antica capitale dell’oasi – Foto dell’autore.

Visitiamo il Jebel Mauta – la Montagna dei Morti – e le 4 uniche tombe con resti di decorazione. La visita è troppo breve e insoddisfacente, per cui mia moglie ed io siamo ritornati nel pomeriggio.

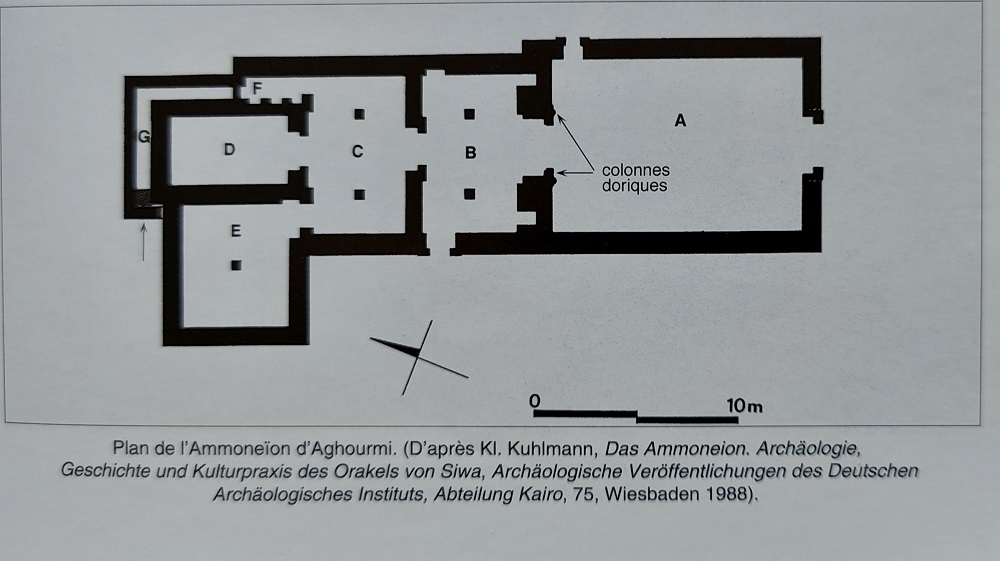

Il tempio dell’oracolo

Il tempio dell’oracolo si trova a circa 3 km. dal centro di Siwa. Salendo la china per raggiungere il tempio dell’oracolo si incontrano alcuni resti di Aghurmi, l’antica capitale dell’oasi.

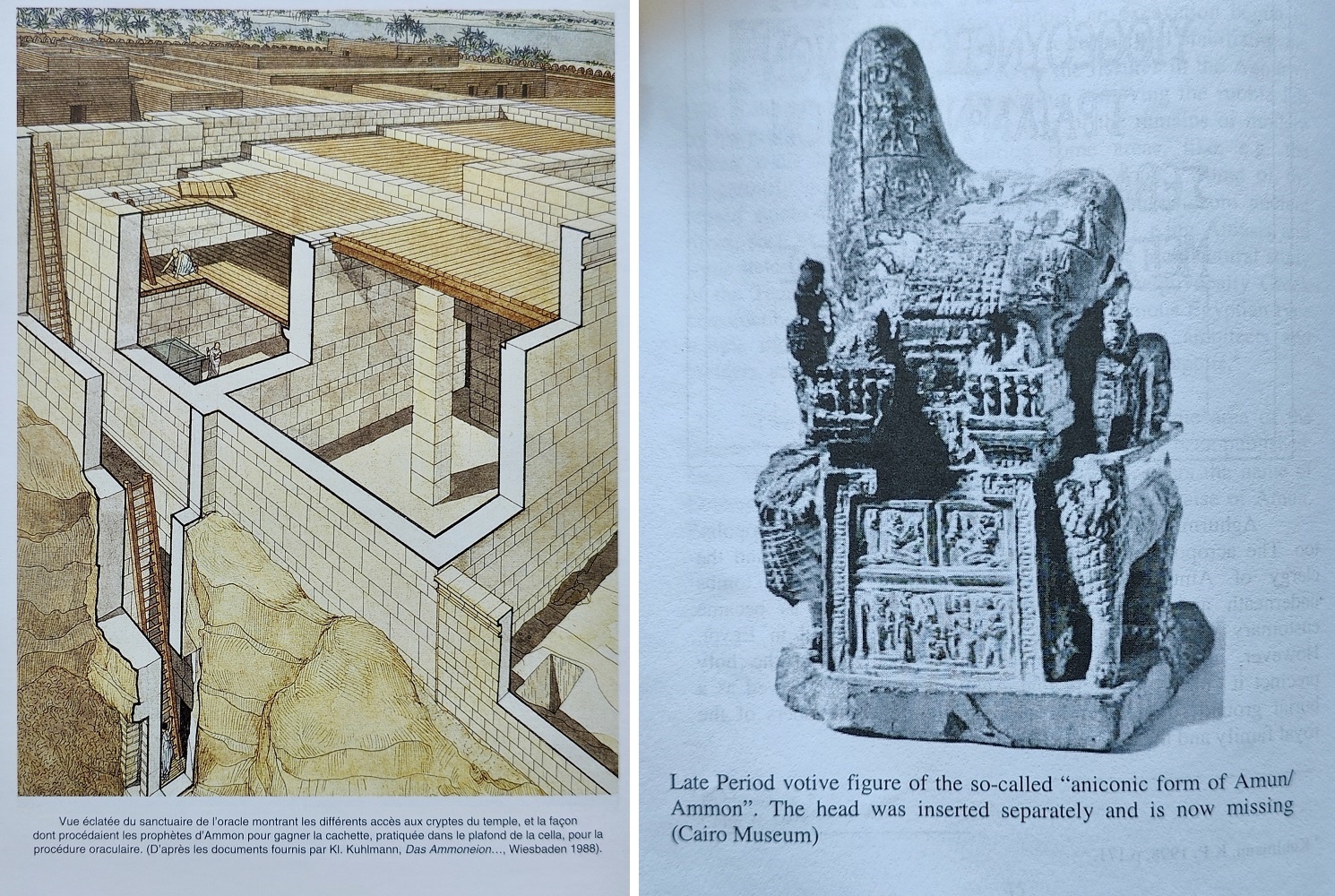

Il tempio dell’oracolo, dedicato al dio Amon-Ra, è stato edificato da Amasi (XXVI dinastia). Costruito sulla cima di un’altura il tempio domina tutta la valle sottostante fino alla grande pineta5.

La parte in muratura del tempio è abbastanza ben conservata, ma le decorazioni sono sostanzialmente illeggibili. La parte superiore del tempio è scomparsa ma si è capito come era concepita.

Le sale avevano un soffitto in legno sopra il quale un altro soffitto celava una cella che si raggiungeva con una scala. Da questa cella un prete emetteva gli oracoli.

Nel periodo greco monumenti oracolari erano piuttosto diffusi, ma l’oracolo di Zeus-Amon di Siwa aveva acquisito una tale risonanza da determinare il re persiano Cambise a distruggerlo6 e al greco Alessandro a farsi riconoscere come figlio di Zeus-Amon. Alessandro è entrato da solo nel tempio e non ha mai rivelato il mistero dell’oracolo.

Il tempio dell’oracolo a Siwa riserva anche una sorpresa. Gli antichi testi ci documentano che l’effige del culto di Amon-Ra a Siwa era una pietra di forma ogivale chiamata omphalos = ombelico. La divinità del tempio era quindi rappresentata da una pietra che aveva la vaga forma di un ombelico.

Fig. 18 – Nel naos del tempio dell’oracolo l’effige di Amon era rappresentata da una pietra aniconica con la vaga forma di un onphalos, cioè di un ombelico. Questa pietra non esiste più, ma si presume che fosse del tipo di quella ritrovata a Karnak e ora al Museo Egizio del Cairo (Cairo 38171). La figura è tratta dal volume di Abd el-Aziz el-Rahman Aldumatry, Siwa Past and Present, Alessandria 2006, figura di pag. 47.

Questa pietra, ricoperta da un velo, era decorata di smeraldi e di altre pietre preziose di colore verde e blu. Questa pietra divina veniva posta su una barca che veniva portata a spalle dai preti in processione.

Il tempio di Umm Ubaidah 7

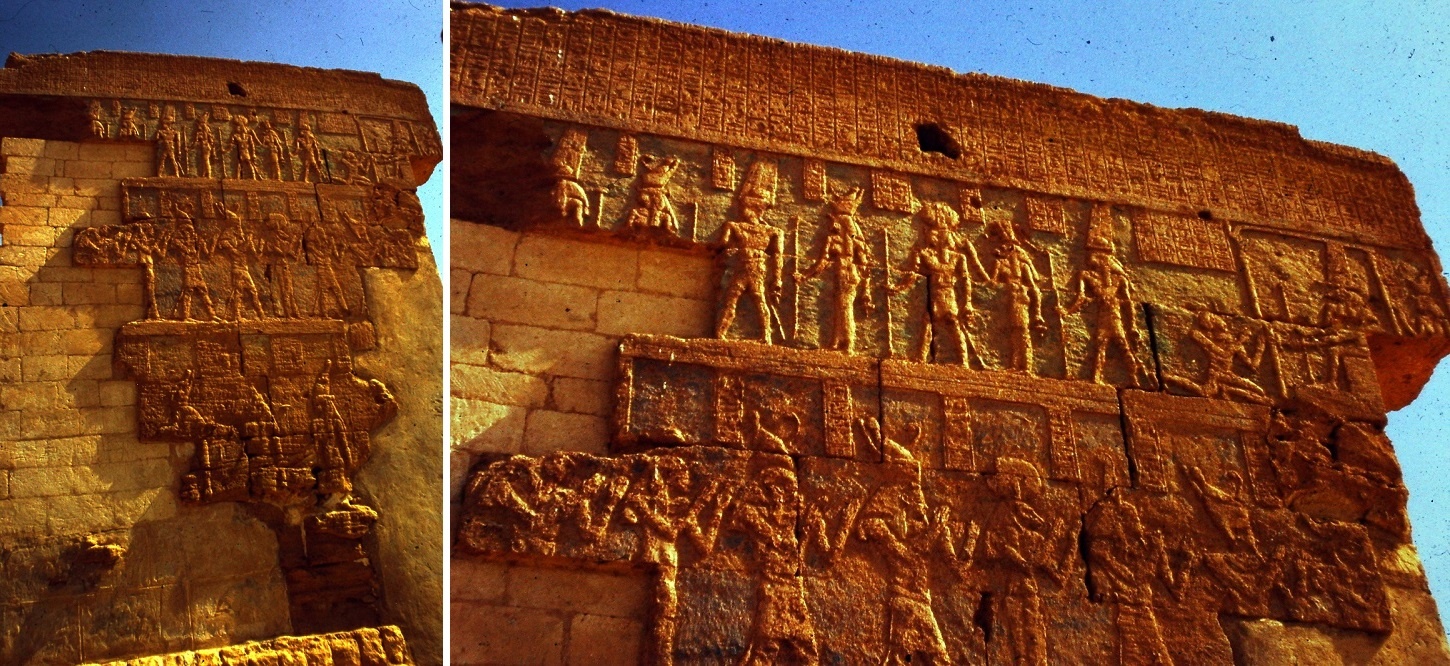

A est di Aghurmi e del tempio dell’oracolo ci sono i resti di un altro tempio.

Quando il console di Prussia, il barone von Minutoli, visitò l’oasi di Siwa il tempio era ben conservato e il barone disegnò parecchie tavole con i rilievi del tempio. È proprio grazie a un cartiglio ricopiato su una di queste tavole che conosciamo il nome del re ce lo fece edificare, Nectanebo II (XXX dinastia).

Il tempio è stato distrutto da un terremoto ne 1811. Alcuni dei suoi resti sono stati trasformati in calce per la costruzione di case. Il colpo di grazia finale al tempio è stato dato nel 1897, quando si usò polvere da sparo per procurarsi blocchi di pietra per la costruzione di un posto di polizia e la casa del sindaco.

Oggi vediamo ciò che è rimasto di questo tempio, solo la parte superiore di una parete con una cinquantina di rilievi con grandi teorie di divinità e un testo del rituale di apertura della bocca.

Sulla parte superiore destra della parete si vede un uomo con una piuma sul capo inginocchiato davanti al dio Amon-Ra a testa di ariete. L’uomo inginocchiato è Unamon, definito vero Signore, il grandissimo dei paesi stranieri.

Fig. 21 – La foto ravvicinata della parte superiore destra della parete consente di vedere Unamon, il governatore dell’oasi, in ginocchio davanti al dio Amon-Ra con la testa d’ariete – Foto dell’autore.

Sicuramente Unamon è un successore di quella tribù libica che con la XXII dinastia è salita al trono d’Egitto.

Nell’ultimo registro una divinità con una piuma in testa è seguita da un corteo di 5 divinità, si tratta forse di una divinità adorata in particolare dalla popolazione libica di Siwa.

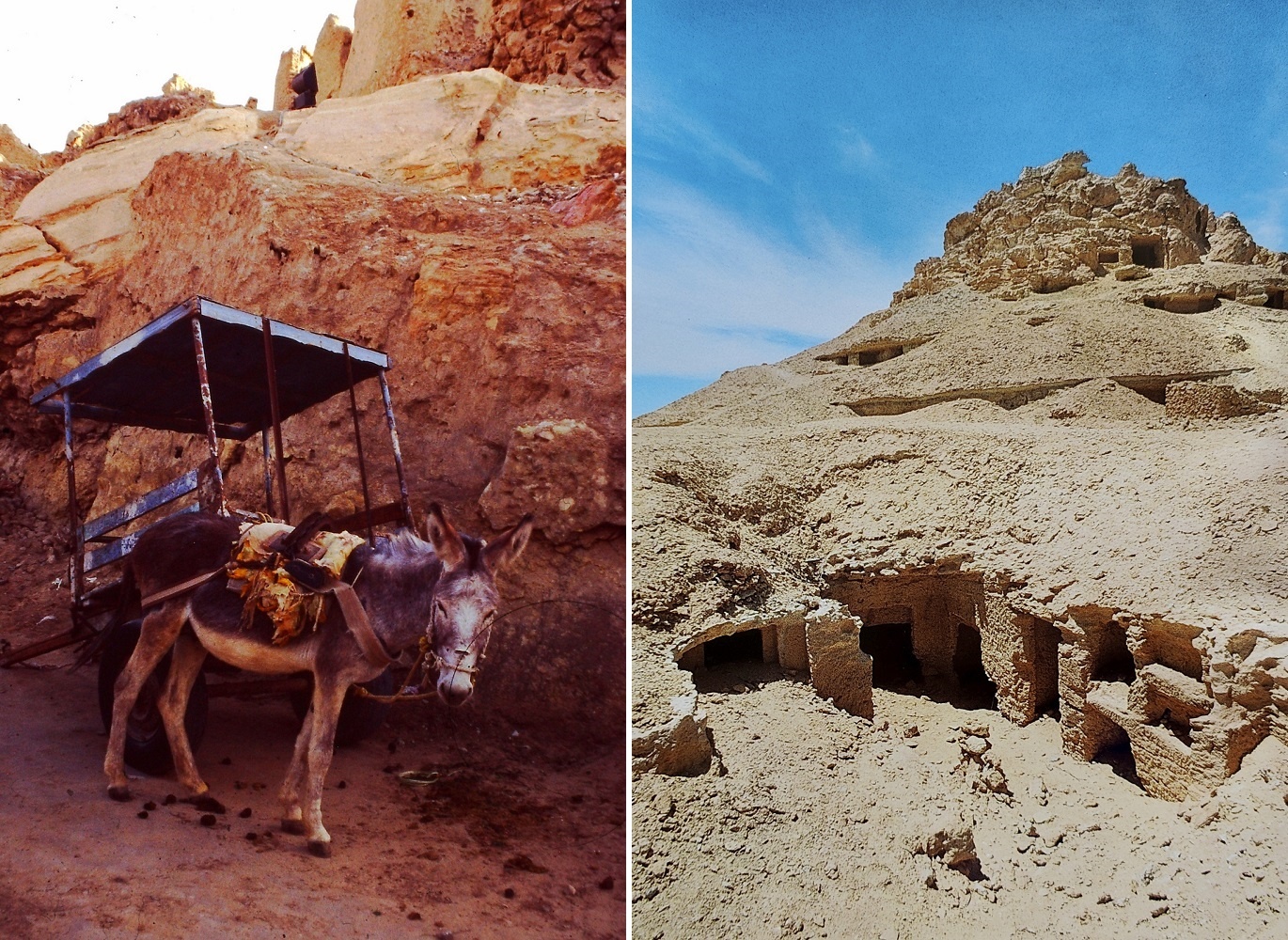

Il Jebel el Mawta e le tombe decorate

Come ho scritto in precedenza, al mattino avevamo già visitato le tombe decorate della Montagna dei Morti ma ci era stato impedito di documentarle con qualche foto. Nel pomeriggio abbiamo chiesto in albergo di avere un taxi per tornare alla Montagna dei Morti. Un pacifico asinello che trainava un carretto ci ha portato a destinazione.

Fig. 23 – Il Jebel Mauta, la Montagna dei Morti, è la necropoli principale di Siwa – Foto dell’autore.

La montagna è traforata di tombe, ma solo 4 sono decorate. Queste tombe sono state riutilizzate in epoca romana.

La tomba di Niperpathot8. La tomba ha dimensioni discretamente importanti e appartiene a un profeta di Osiri. Non rimane molto della decorazione, ma si fa notare una scena appena schizzata, il rito dei 4 vitelli.

Sul fondo di un’altra parete Niperpathot compie un sacrificio a Osiri e recita un inno in compagnia di Hathor. La tomba è della XXVI dinastia.

La tomba del coccodrillo9. All’ingresso della tomba sono rappresentate divinità armate di coltello a protezione della tomba.

Fig. 26 – L’imponente figura del coccodrillo nella tomba omonima – Foto dell’autore.

Al di sotto è rappresentata la voluminosa forma di un coccodrillo. Il coccodrillo deve essere un’evocazione di Sobek, definito il dio del deserto. Nelle acque salate dei laghi attorno a Siwa non ci sono coccodrilli. Forse il titolare di questa tomba aveva rapporti con il Fayum, l’oasi in cui il dio coccodrillo Sobek è la divinità principale.

La tomba è della fine del periodo tolemaico o degli inizi del periodo romano.

La tomba di Mesu-Isis10. Non si è conservato il nome del titolare della tomba; quindi, la tomba è intitolata al nome della moglie. La tomba non è stata completata: nella parete di fronte all’ingresso si apre la camera funeraria custodita ai lati da una figura di Isi a sinistra (di chi guarda) e una figura di Osiri in trono a destra, Sulla cornice sopra l’ingresso della camera funeraria sono scolpiti 21 ureus.

Ricordo di avere visto in un loculo di una parete un ammasso di ossa umane. La tomba risale tra il IV e il II sec. a.C.

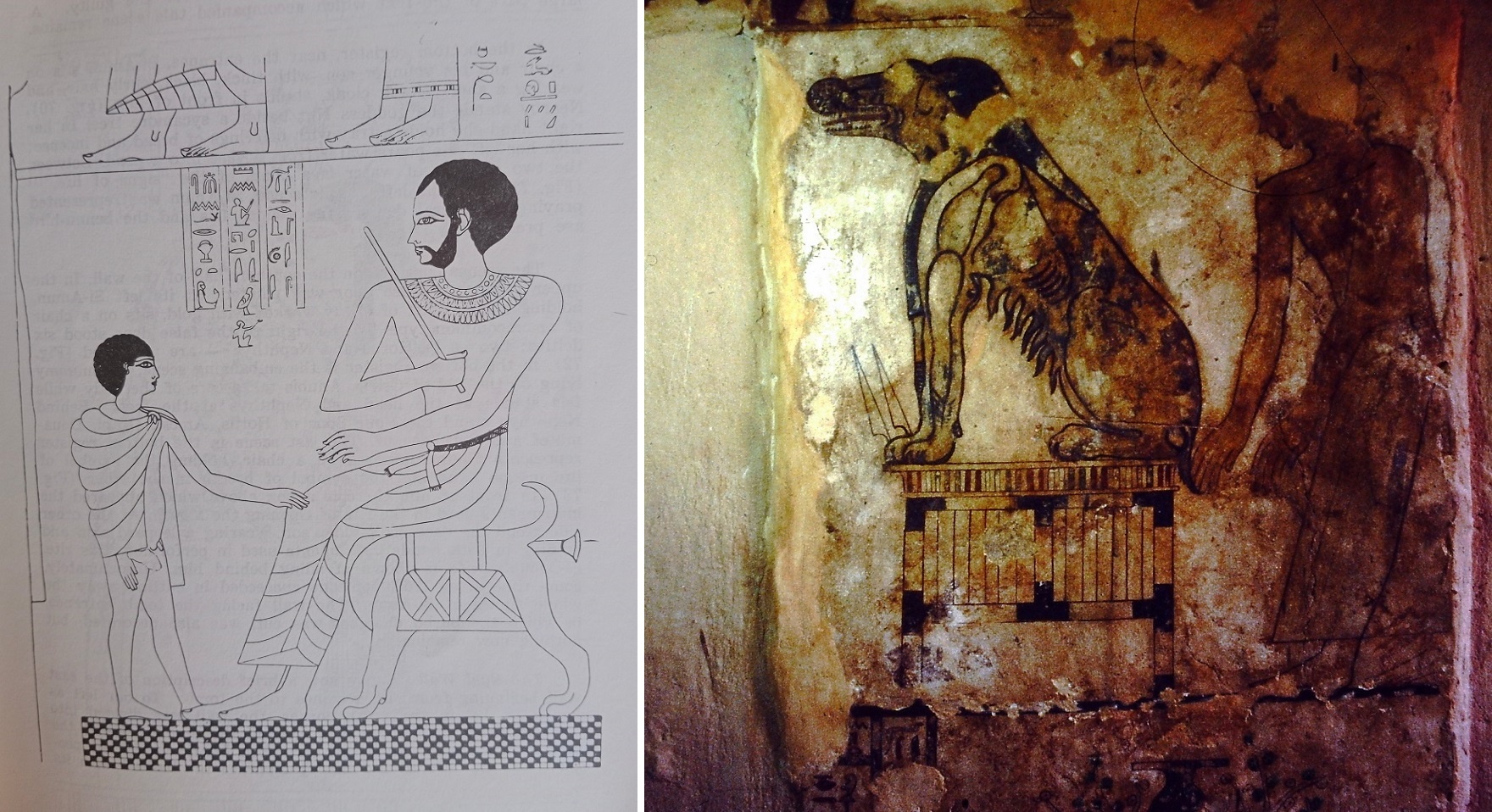

La tomba di Si-Amon11. È una tomba bella e importante per la sua ricca decorazione. Risale all’inizio del periodo tolemaico. La tomba è stata riutilizzata in epoca romana seppellendo qui una notevole quantità di mummie.

Per costruirsi una simile tomba Si-Osiri doveva essere un uomo facoltoso. Nella tomba non c’è nulla che ci permetta di conoscere chi era Si-Osiri e il suo ruolo nell’oasi. In quel periodo Siwa era al centro di commerci con gli immigrati greci e con la città di Cirene, quindi si presume che Si-Osiri fosse un mercante.

I temi religiosi della tomba sono tutti egiziani, Le influenze greche si notano nella persona di Si-Osiri, taglio di capelli barba e baffi, e nell’himation indossato da suo figlio.

Sulla parete ovest era rappresentata la psicostasia, ora in gran parte scomparsa. È rimasta l’immagine del mostro Amm per divorare i peccatori.

Fig. 29 – Nella tomba di Si-Amon la scena della psicostasia è scomparsa, è rimasta solo l’immagine del mostro Amm, il divoratore di coloro che non superano il giudizio di Osiri – Foto dell’autore.

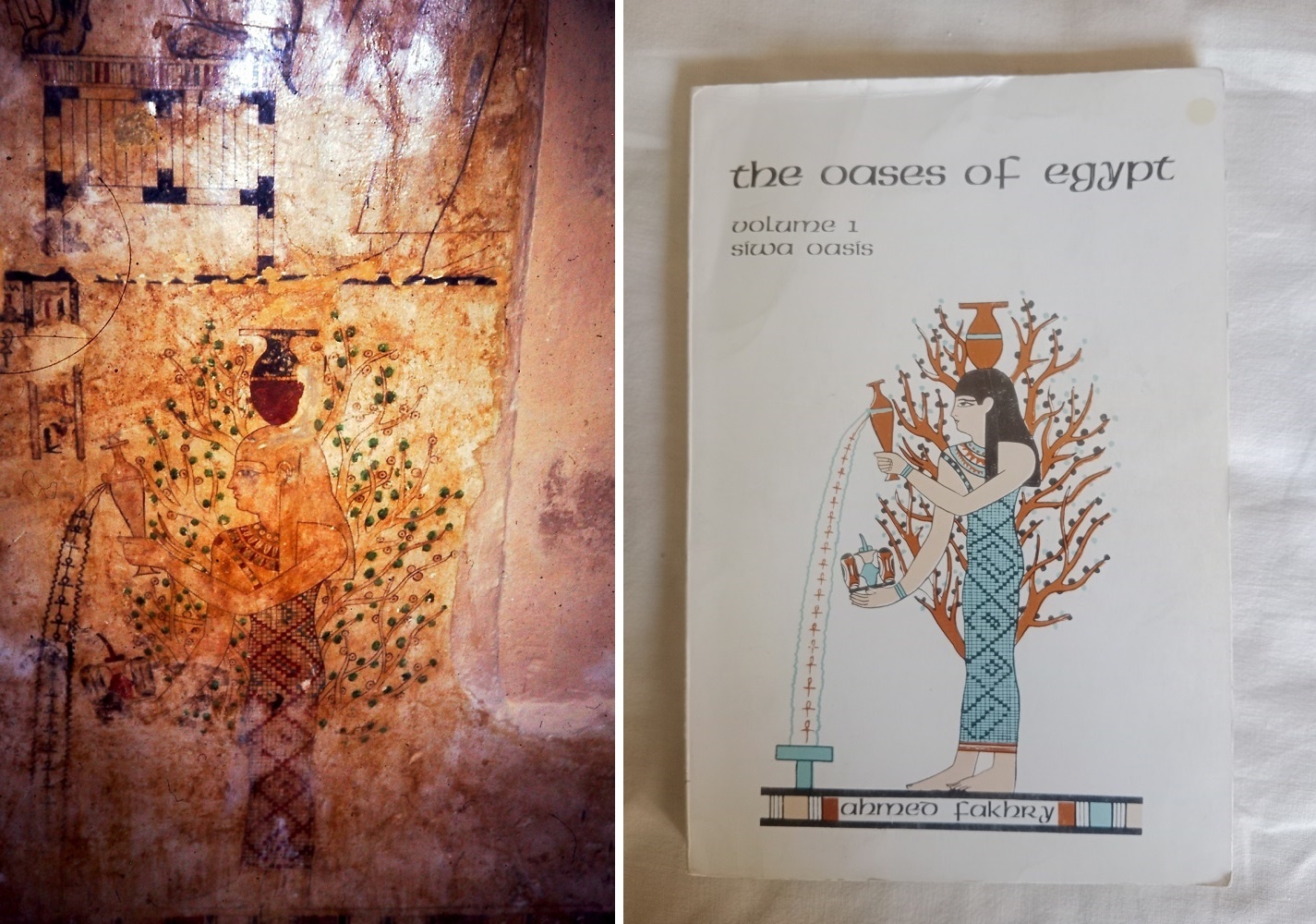

Segue una scena con Si-Osiri e suo figlio che indossa l”himaion e una bella immagine di Nut come dea del sicomoro. Nel suo volume su Siwa Ahmed Fakhry ha scelto proprio questa immagine per la copertina del volume. La dea Nut versa da un vaso il segno della vita anx come acqua.

Fig. 31 – L’immagine della dea del sicomoro Nut è stata scelta da A. Fakhry per la copertina del suo volume su Siwa, 1973.

Nell’altra mano Nut offre pani e incenso.

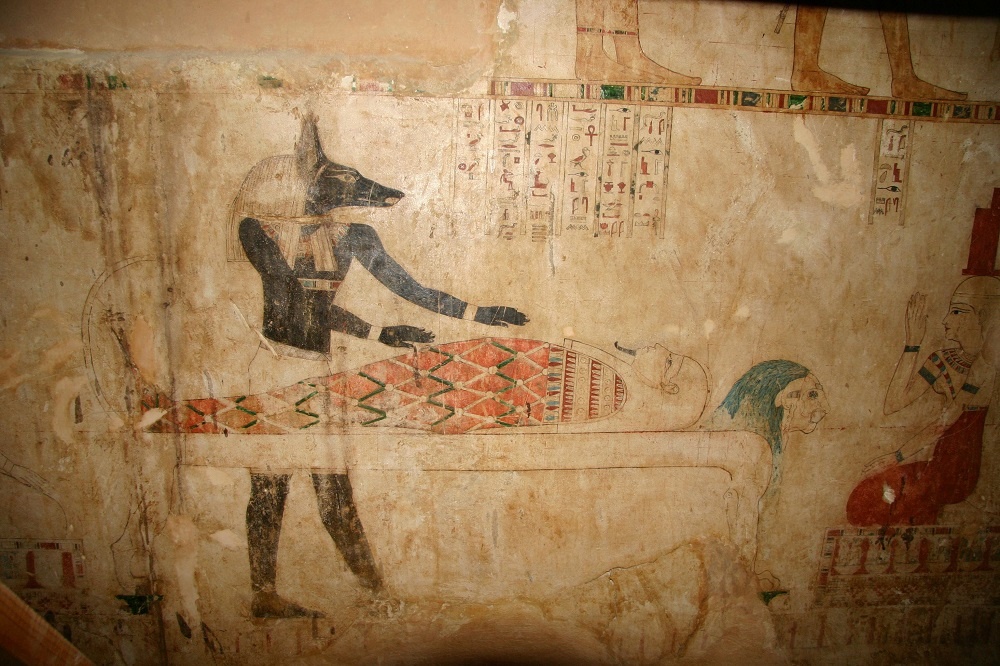

Il dio Anubi si prende cura del corpo del defunto Si-Osiri steso su un letto funebre a testa leonina. Ai piedi e alla testa del letto sono presenti Isi e Nefti.

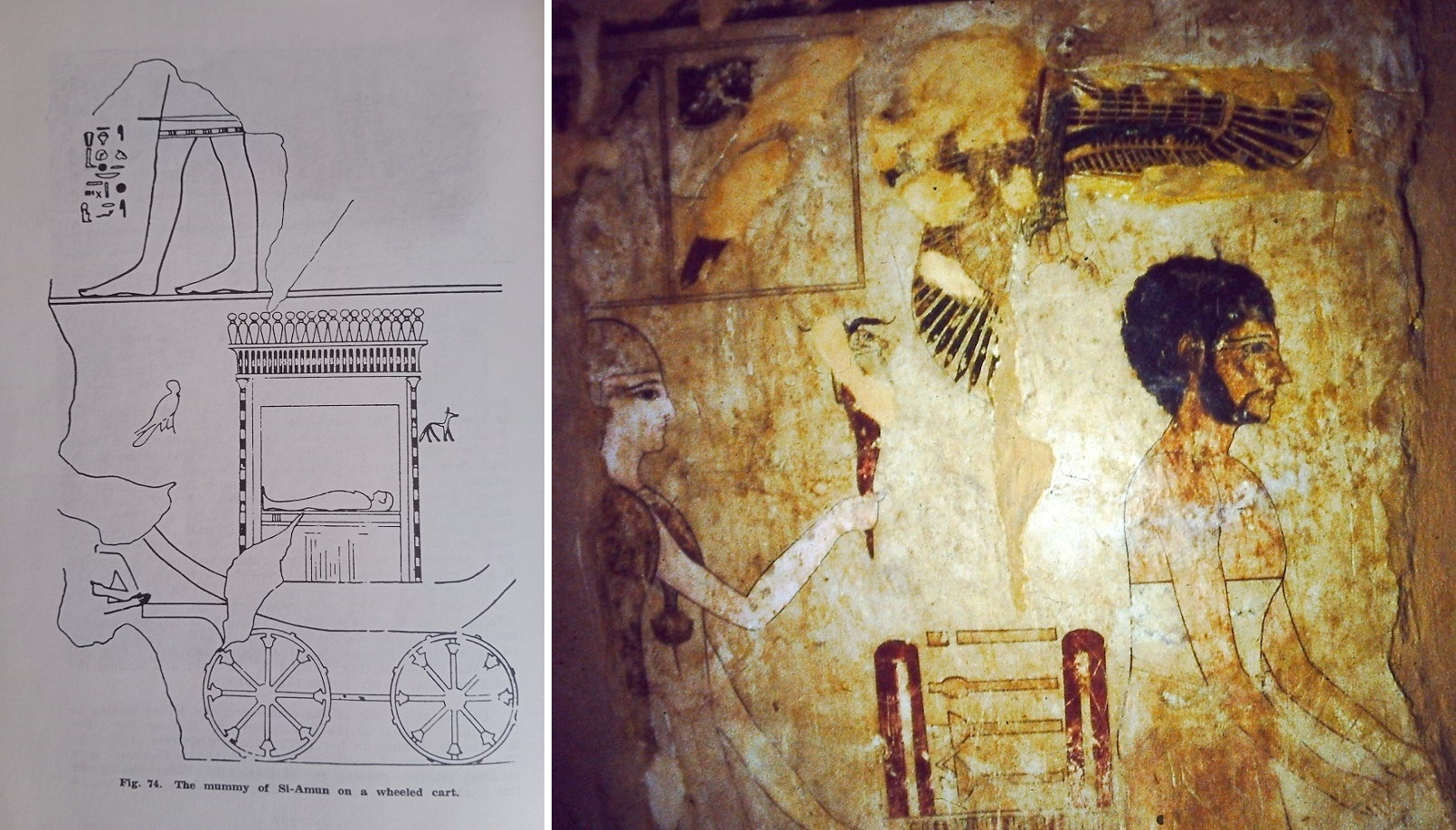

Sulla parete est è sparita quasi del tutto la scena di un carro funebre munito di ruote su cui giaceva il corpo mummificato di Si-Osiri.

È invece ben visibile una scena in cui sopra il capo di Si-Osiri è rappresentata la dea avvoltoio Nekhbet. Dietro Si-Osiri ci sono gli strumenti per il rito dell’apertura della bocca e un’immagine di suo figlio che indossa la pelle di leopardo e regge in mano lo strumento Ur-Hkau.

Fig. 34 – Qeesta scena mostra Si-Amon protetto dalla dea avvoltoio Nekhbet. Su uno sgabello dietro Si-Amon ci sono strumenti per il rito dell’apertura della bocca. Segue una figura del figlio di Si-Amon che nel suo ruolo di prete funerario indossa una pelle di leopardo e tiene in mano lo strumento Ur-Hekau – Foto dell’autore.

Una ricca tavola di offerte è davanti ad Amon seguito da Mut. La dea Hathor, rivolta verso destra, tiene tra le mani il dio Duamutef.

Il soffitto è ben decorato: una figura di Nut è circondata da stelle e da 6 barche del sole nel suo viaggio diurno e da 6 barche del percorso del sole nel suo viaggio notturno.

Fig. 36 – Sul soffitto una grande figura della nuda dea Nut osserva con curiosità i visitatori della tomba di Si-Amon – Foto dell’autore.

Per il visitatore l’unica immagine ben visibile del soffitto è quella della nuda dea Nut che gli incombe sopra la testa.

Dopo un paio d’anni sono tornato a Siwa per il viale che costeggia il Mediterraneo fino a Marsa Matruk, un viaggio che consente di visitare il Museo Italiano della battaglia di el-Alamein, oltre ai sacrari inglese, tedesco e italiano dei soldati caduti in quella battaglia.

Gilberto Modonesi

1) Guida De Agostini-Baedeker, Novara 1989, Depressione di Qattarah, pag. 195.

2) Oltre alla statua della figura 18, citata anche nel citato volume Sites et temples du desert, 1994, non conosco nella letteratura egittologica nulla che citi e dia un significato a questa immagine, all’omphalos. Ipotizzo questo significato: Amon, ombelico-centro della creazione.

3) Guida De Agostini-Baedeker, 1989, Oasi di Qara, pag. 195.

4) Sull’oasi di Siwa A.Fakhry ha scritto un volume che descrive ampiamente tutti i siti, gli abitanti e i loro costumi, oltre ai siti archeologici e ai loro monumenti. Ahmed Fakhry, Siwa Oasis, The American University in Cairo Press, 1973.

5) A. Fakhry, Siwa Oasis, 1973 op. cit, pagg. 143-164. Il tempio è descritto minutamente, sia la storia, la struttura e gli aspetti dell’attività religiosa. S. Aufrère, J-Cl. Goyon, J-Cl. Golvin, Sites et temple du desert, Edition Errance, Paris 1994, hanno dedicato al tempio dell’oracolo le pagine 153-164.

6) L’armata scomparsa di re Cambise, un volume a cura di G. Ligabue e prefazione di P. Angela, Erizzo Editrice, Venezia 1990. Come è noto, l’armata di Cambise non ha mai raggiunto Siwa, è stata sepolta dalla sabbia del deserto. Questo volume ha due belle fotografie del tempio dell’oracolo alle pagine 238-239..

7) A.Fakhry, 1973, op. cit., pagg. 165-172. Anche il volume di S. Aufrère e C., 1994, op. cit., hanno dedicato al tempio di Umm Ubaydah le pagg. 159-160.

8) A.Fakhry, 1973, op. cit., pagg. 179-182: S. Aufrère e C, 1994, op. cit, 161.

9) A.Fakhry, 1973, op. cit., pagg. 183-187; S. Aufrère e C, 1994, op. cit., pag. 161-162.

10) A.Fakhry, 1973, op. cit., pagg. 187-190: S.Aufrère e C, 1994, op. cit., pag. 162.

11) A.Fakhry, 1973, op. cit., pagg. 190-206: S.Aufrère e C, 1994, op. cit. pagg. 162-163.