Sono passati pochi giorni dall’annuncio del ritrovamento della tomba di Thutmose II, l’eco della notizia e di tutte le discussioni nate intorno ad essa risuonano ancora fresche, ma sembrano già esserci nuovi risvolti che non sono da sottovalutare. Per oltre un secolo si era cercata la dimora per l’eternità di un faraone ancora assente nella lista delle sepolture reali del Nuovo Regno, ed ora, nel giro di pochissime ore, se ne potrebbero annunciare addirittura due, entrambe afferenti al IV sovrano della XVIII dinastia.

Ma andiamo per gradi.

Questa settimana è stato dato l’annuncio ufficiale della scoperta di una tomba in realtà rinvenuta nell’ottobre del 2022 che, per i diversi indizi che ha restituito, è stata associata a Thutmose II, sovrano della XVIII dinastia egizia che governò per circa 13 anni dal 1493 al 1479 a.C. L’associazione della tomba C4 a Thutmose II ha suscitato clamore, stupore e anche polemiche. Clamore, perché tutti ne stanno parlando: era “l’ultima” tomba della XVIII dinastia a non essere stata ancora trovata; stupore perché sono oltre cento anni che si sta cercando la sepoltura e nessuno avrebbe mai pensato di trovarla in una valle considerata luogo riservato alle sepolture minori; polemiche perché non tutti sono d’accordo che si tratti della tomba del fratellastro e sposo della regina Hatshepsut e in parecchi sostengono che sia stata un’attribuzione frettolosa, dettata da troppi pochi elementi. Per non ripetermi vi invito a leggere il mio precedente articolo sulla scoperta dove approfondisco punto per punto: https://mediterraneoantico.it/articoli/news/identificata-la-tomba-di-thutmose-ii-si-completa-lelenco-delle-sepolture-reali-della-xviii-dinastia/

Prima di inoltrarmi in questa seconda pagina della storia voglio rispondere a chi è convinto che l’ipogeo sia una cachette o un ripostiglio usato dalla XXI dinastia, spiegando che se questa idea è maturata perché sostiene l’ipotesi di John Romer, il quale riteneva che in quella valle fosse sepolto Herihor (re-sacerdote della XXI dinastia), l’attuale progetto che si sta perseguendo nell’area indagata aveva tra gli scopi originali la verifica di tale teoria. Al di là del fatto che l’ipogeo oggetto di dibattito conserva ancora al suo interno frammenti di cielo stellato e di testi afferenti al Libro dell’Amduat (un testo religioso che si trova esclusivamente nelle sepolture reali per accompagnare il sovrano defunto nel suo articolato viaggio verso la Duat), e quindi trattasi di sepoltura reale, il team non ha trovato nella valle la tomba di Herihor (questo non significa che non ci sia) e non ha trovato neppure nessun indizio a supporto della teoria, bensì prove che hanno portato a scartare questa possibilità. Ha trovato però moltissimi indizi che dimostrerebbero quanto gli wadi occidentali fossero considerati importanti quali luogo di sepoltura per i membri della famiglia reale della XVIII dinastia, molto più di quanto si sospettasse in precedenza. Ora, come si può immaginare, la scoperta della C4 conferma quanto sospettato dal team egiziano-britannico della New Kingdom Research Foundation (University of Cambridge) che lavora in collaborazione con il Consiglio Supremo delle Antichità ed è guidato dall’archeologo scozzese Piers Litherland affiancato da Mohamed Ismail Khaled, direttore della spedizione per la parte egiziana nonché segretario generale dello SCA.

In questi giorni di intensi rumors, mi ero posta delle domande che mi hanno portato ad una serie di riflessioni, una in particolare supportata anche dall’egittologo Chris Naunton. Perché Thumose II non potrebbe aver scelto la Valle C? Perché doveva per forza essere sepolto nella Valle dei Re? Al tempo di Thutmose II la King Valley non era ancora stata scelta come luogo ufficiale di sepoltura dai sovrani delle Due Terre. Il primo sovrano a farsi seppellire lì fu suo padre Thutmose I, fu lui ad inaugurare la valle. [1] Dunque, perché è così strano che la tomba di Thutmose II sia nella Valle C piuttosto che nella KV?

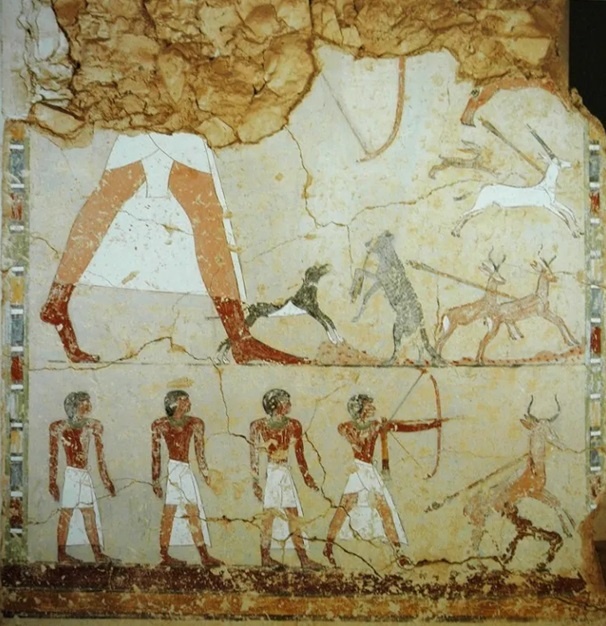

Thutmose II potrebbe aver scelto per sé e la sua famiglia un luogo di sepoltura diverso da quello scelto da suo padre; infatti dispose lo scavo della tomba di Hatshepsut (quale Grande Sposa Reale) nello Wadi Sikkat Taqet Al Zaid e quella di Neferura, sua figlia, nella Valle C. Un po’ come fece un millennio prima Djedefra, figlio di Khufu, che non seguì l’idea del padre e non fece costruire la sua piramide a Giza, ma ad Abu Rawash; e, dopo di lui, suo fratello Kafra decise di tornare a Giza seguito dal figlio Menkaura. Purtroppo Thumose II non aveva scelto un luogo sicuro per la sua sepoltura: si trovava proprio sotto una delle cascate che si vengono a formare con le violente piogge torrenziali che si abbattono periodicamente sulla montagna tebana. Infatti, come già detto nel mio precedente articolo, prima del VI anno di regno di Thutmose III venne predisposto lo spostamento della sua sepoltura altrove, visto che la tomba era già completamente allagata e devastata dalle piogge. Per fare questo si dovette cercare un luogo perfetto, che fosse sicuro dai predatori e dalle alluvioni. Forse furono proprio questi allagamenti, uniti alla volontà di ricongiungersi con il padre, che indussero Hatshepsut a farsi seppellire nella Valle dei Re e, dopo di lei, Thutmose III e tutti gli altri sovrani del Nuovo Regno stabilirono lì la propria dimora eterna.

A venirci in aiuto sulla sorte del corpo e del corredo funerario di Thutmose II è l’autobiografia che troviamo inscritta nella TT81, la sepoltura l’architetto Ineni, colui che progettò sia le tombe di Thutmose II che quella di Thutmose I. Il testo dice: “ho scavato l’alta tomba di Sua Maestà, invisibile e inascoltato da tutti” mentre dovevo affrontare “un dilemma molto serio”. E continua “Ho ispezionato lo scavo della tomba a scogliera di Sua Maestà, da solo, nessuno che vedesse, nessuno che sentisse”. Ineni parla chiaramente di una seconda tomba ed è evidentemente molto preoccupato, sentiva addosso una grande responsabilità.

A tal proposito il dott. Litherland, che in questi giorni ha rilasciato un’intervista alla rivista britannica The Observer, crede che la grande preoccupazione che affliggeva Ineni fosse dovuta dalla responsabilità di costruire una seconda tomba per il re, ma senza fallire stavolta, visto che la struttura funeraria precedentemente preparata non si era rivelata sicura e non aveva protetto il riposo eterno del sovrano defunto e asceso tra le stelle imperiture come un dio. “Se Ineni si fosse ritenuto un fallito per non aver fornito ciò che ci si aspettava” dichiara Piers “si sarebbe trovato in uno stato di notevole angoscia, determinato a garantire che la seconda tomba non subisse la stessa sorte”. E continua: “Ineni nelle sue biografie afferma di aver fatto molte cose intelligenti per nascondere l’ubicazione delle tombe, tra cui ricoprirle con strati di intonaco di fango, cosa che, a suo dire, non era mai stata fatta prima”. E aggiunge “Che io sappia, questo accorgimento non è mai stato osservato”.

Questi pensieri, uniti al fatto che la C4 venne intenzionalmente svuotata, hanno fatto maturare nello studioso la convinzione che doveva esserci una seconda sepoltura e mentre cercava nei dintorni della C4 degli indizi che potessero suggerirne l’ubicazione, Litherland ha trovato un’iscrizione postuma sepolta in una fossa con un sacrificio di mucca. L’iscrizione conferma la sua teoria: indica che re e corredo funerario potrebbero essere stati spostati da Hatshepsut in una seconda tomba ancora da scoprire nelle immediate vicinanze. Quindi la tomba deve essere da qualche parte lì intorno! E Litherland crede di sapere dove!

Con rinnovato entusiasmo si è messo alla ricerca della sepoltura secondaria finché non si è ritrovato di fronte ad una grande frana artificiale ma dissimulata molto bene, tanto da sembrare parte della montagna stessa. Un ammasso di 23 metri di scaglie di calcare, macerie, cenere e intonaco di fango erano stati appositamente disposti per celare qualcosa, un monumento. Da allora, per circa un anno, lo studioso scozzese e il suo team di archeologi egiziani hanno cercato di rimuovere quegli strati di roccia uniti tra loro da un intonaco artificiale risalente a circa 3500 anni fa, realizzato da antichi manovali egizi. I macigni di calcare sono grandi come “un tavolo da pranzo”, alcuni “come un’automobile”, impossibili da rimuovere perché bloccati da quell’antico intonaco calcareo (un calcare friabile che forma una sorta di cemento); e con essi ancora macerie, strati di intonaco di fango e cenere. E’ chiaro che gli Egizi avevano fatto leva su grandi porzioni di pietra in cima alla scogliera e le avevano fatte crollare a valle per ostruire e celare qualcosa di importante, probabilmente una tomba reale che sotto quegli strati sarebbe stata ben nascosta e protetta. A quel punto come non ripensare alla testimonianza lasciata da Ineni e non ipotizzare che lì sotto potrebbe esserci la tomba che l’architetto aveva progettato e controllato personalmente in gran segreto e che gli studiosi avevano così tanto cercato?! Al momento per Litherland lo sposo di Hatshepsut è ancora il miglior candidato! E’ per questo che, come dichiarato a The Observer, suppone di aver identificato la seconda tomba appartenuta a Thutmose II.

Gli esperti hanno provato a staccare quelle rocce e quell’intonaco calcareo a mano, hanno anche provato a scavare un tunnel, a raschiare materiale dai lati, ma l’intervento è troppo pericoloso, le rocce sono troppo sporgenti; così tre settimane fa è stata presa la difficile decisione di rimuovere il tutto. Ora sono stati spostati circa la metà dei blocchi, gli operai ne avranno ancora per un mese, ma l’umore della squadra è alto e sono tutti molto fiduciosi di trovare qualcosa, perché anche se non fosse Thutmose II deve esserci qualcosa per cui millenni fa “valse la pena svolgere un lavoro così enormemente dispendioso in termini di fatica”.

Ad incoraggiare la squadra di Litherland e a confermare la sua incrollabile convinzione sono arrivati nuovi dettagli: “Tra la cenere, abbiamo scoperto i resti di giare di birra e le punte di scalpelli usati dai costruttori di tombe”. A questo punto l’idea che possa trattarsi di una tomba e che dovrebbe essere intatta si sta concretizzando per Litherland: vista l’inaccessibilità del luogo, e gli indizi che l’ipogeo rilascia al suo esterno, non solo deve contenere l’intero corredo funerario, ma anche il corpo del faraone.

Se lo studioso avesse ragione ci troveremo di fronte alla scoperta (anzi scoperte) del secolo, trovare ben due sepolture reali (e in così poco tempo) non è proprio cosa comune, e Piers Litherland diverrebbe il nuovo Howard Carter della situazione, anche se in compagnia. Mi hanno colpito, infatti, le parole spese molto correttamente dallo studioso quando ha precisato al The Observer che “scoperte come questa non vengono fatte da singoli individui” e ha approfittato dell’occasione per ricordare il suo caposquadra, Mohamed Sayed Ahmed, e il direttore archeologico, Mohsen Kamel.

Ma non solo… Se Litherland avesse ragione in toto si confermerebbe anche l’esistenza di un altro dilemma: a chi apparterrebbe la mummia CG61066 trovata nel 1881 nella Cachette Reale di Deir el-Bahari (la DB320) e identificata con Thutmose II?

Già da anni ci sono dubbi in merito alla giusta attribuzione del corpo con Tuthmose II, in quanto la mummia sembra appartenere ad un uomo più maturo di quanto non fosse il sovrano della XVIII dinastia. Anche se la mummia stessa riporta il nome del re – testimonianza lasciata dai sacerdoti della XXI dinastia che si occuparono di nascondere il corpo – si nutrono molti dubbi sulla sua identità. E’ accertato che Aakheperenra regnò per circa 13 anni, salendo al trono in giovane età, probabilmente intorno ai 18 anni. Alla sua morte doveva essere appena trentenne e il corpo attualmente associato a Thutmose II è di un uomo più grande. Anche questa volta è Ineni a venirci in soccorso e a confermare le nuove teorie, lui stesso epiteta il suo sovrano, colui che è salito al trono, “il falco nel nido”, un modo per dire che Thutmose II era un ragazzino quando divenne il Signore delle Due Terre. Quindi? Che i sacerdoti di Amon avessero confuso mummie e sarcofagi?

Di fronte a tutte queste certezze e incertezze, mi sento di aggiungere un’altra riflessione.

Nel 2020 la missione dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Varsavia al lavoro nell’area del tempio di Deir el-Bahari da circa 60 anni ha portato alla luce un deposito di fondazione riconducente a Thutmose II (ne avevo già parlato a suo tempo, leggi qui). Gli archeologi stavano esplorando un vuoto pieno di detriti nelle vicinanze del tempio di Hatshepsut quando si imbatterono in una cassa in pietra calcarea di 40 cm circa per lato e un involucro di lino, entrambi collocati all’interno della cavità rocciosa. La cassa, perfettamente nascosta tanto da sembrare un anonimo blocco di pietra, conteneva tre oggetti accuratamente avvolti nel lino che rappresentavano un’allusione ai titoli e ai nomi di Thutmose II. L’involucro di tessuto accanto alla cassa di pietra proteggeva una piccola scatola di legno che conteneva un cofanetto in faience a forma di cappella con impresso il nome del faraone Thutmose II, “Aakheperenra”. I depositi di fondazione venivano interrati nell’area in cui sarebbe stato edificato un tempio o una tomba reale proprio per rendere sacro il terreno. Secondo il professor Niwiński, responsabile della missione, doveva trattarsi della tomba di Thutmose piuttosto che del suo tempio, in quanto la scoperta era stata effettuata in una necropoli reale; quindi l’egittologo non nutriva alcun dubbio sul fatto che doveva trattarsi di una tomba e anche lui confidava di essere molto vicino al suo ritrovamento.

Quindi, allo stato dei fatti, credo che finché Litherland e i suoi uomini non sveleranno cosa nasconde quella falesia non potremo sbilanciarci sull’ubicazione della sfuggente e definitiva dimora dell’eternità del Re dell’Alto e Basso Egitto Aakheperenra; possiamo solo fare supposizioni ed emozionarci seguendo lo stato di avanzamento dei lavori e i nuovi studi sul caso.

Giusto per finire in bellezza, vorrei dedicare un ultimo pensiero a Ineni, che molto probabilmente si sollevò dalle sue angosce e riuscì nella sua missione. Sempre dalla sua biografia ci fa sapere che:

“Raggiunsi la vecchiaia di un uomo onorato, mentre ero ogni giorno nel favore di sua Maestà. Fui nutrito dalla tavola del re, con pane dal pasto reale, e birra allo stesso modo, e carne grassa, vari ortaggi e frutta, miele, dolci, vino e olio.”

Source: The Observer, The Guardian, Chris Naunton, Egyptian Museum Cairo

[1] Mi soffermo un attimo su questa tomba perché è afferente anche ad un altro personaggio molto importante per questa storia ed è di aiuto per il seguito del ragionamento. La KV20, la sepoltura di Thutmose I, per un certo tempo fu condivisa con Hatshepsut, sua figlia. Fu lei a terminare l’ipogeo incompiuto del padre e a destinarlo come loro dimora dell’eternità una volta che la regina salì al trono alla morte del marito. Solo successivamente alla dipartita di Hatshepsut, Thumose III, nipote di Thutmose I e figlio di Thutmose II, decise di separare la zia da suo nonno e fece preparare per lui la KV38.

A proposito, non si capisce perchè non venga fatto l’esame del DNA a tutte le mummie trovate nella DB320 e nella KV35 e a quella presunta di Hatshepsut per vedere le corrispondenze. Si capirebbe subito se c’è la prevista parentela tra le mummie di Tutmosi I e II e la regina e se quindi si possano attribuire effettivamente i corpi a loro. E non stigmatizziamo questi esami che al contrario delle polemiche sono molto affidabili e ci hanno detto tanto sulla linea genetica da Amenhotep III/Tye a Tutankhamon.

Ciao