La missione archeologica congiunta italo-egiziana EIMAWA (Egyptian-Italian Mission At West Aswan), coordinata dall’Università degli Studi di Milano e dal Ministero del Turismo e delle Antichità Egiziano, annuncia il rinvenimento tra febbraio e marzo 2024 di tombe di famiglia presso la necropoli dell’Aga Khan, ad Assuan, nel sud dell’Egitto.

La missione, attiva dal 2019, ha già portato alla luce più di 400 tombe, tutte databili al periodo compreso tra il VI secolo a.C. e il II secolo d.C. sulla sponda occidentale di Assuan, nell’area del Mausoleo dell’Aga Khan, ma queste ultime costituiscono senza dubbio un ritrovamento eccezionale. Infatti, sono scavate nella roccia, lungo il pendio di una collina e sono disposte su più di dieci livelli di terrazzamento, un unicum per l’Egitto. Al loro interno alcuni oggetti funebri, tra i quali le lucerne in terracotta.

Una particolare menzione meritano soprattutto i defunti rinvenuti all’interno delle tombe: sebbene depredate in antichità, si sono conservate decine di corpi, tra cui quello di un adulto, forse una donna, e di un bambino di circa 1 o 2 anni appoggiati uno all’altro su un sarcofago di pietra. Lo studio del DNA permetterà di capire se si tratta di madre e figlio, o se vi sia un qualche grado di parentela tra i due corpi.

Inoltre, grazie allo studio radiologico, paleopatologico e antropologico operato dall’équipe della Prof.ssa Cristina Cattaneo è stato possibile capire che circa il 30-40% dei corpi era molto giovane al momento della morte (non oltre l’adolescenza) e alcuni di loro soffrivano di malattie infettive e altri di disordini metabolici. Altri corpi presentano segni di anemia, carenze nutrizionali, ma anche tracce di tubercolosi e segni di osteoartrite. Altri ancora sono stati “sbendati virtualmente” mediante l’utilizzo della TAC: in questo modo è stato possibile individuare dei braccialetti ai polsi di alcuni individui, ricostruiti poi tridimensionalmente.

“L’insieme dei dati suggerisce che nella parte inferiore della necropoli fosse sepolta la classe media di Syene (moderna Assuan) e dell’antistante isola di Elefantina, mentre le zone più alte della stessa necropoli sembrano essere riservate all’élite. L’analisi della struttura di queste tombe fornisce anche un’idea delle condizioni di lavoro degli antichi artigiani e delle loro abilità: riuscirono infatti a scavare profondamente nella roccia stanze e gallerie funerarie dal soffitto molto basso, in condizioni climatiche non facili”, afferma Patrizia Piacentini professoressa di Egittologia presso l’Università degli Studi di Milano a capo della missione assieme al Dott. Abdelmoneim Said, Soprintendente delle antichità e della zona turistica di Assuan e della Nubia per il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano.

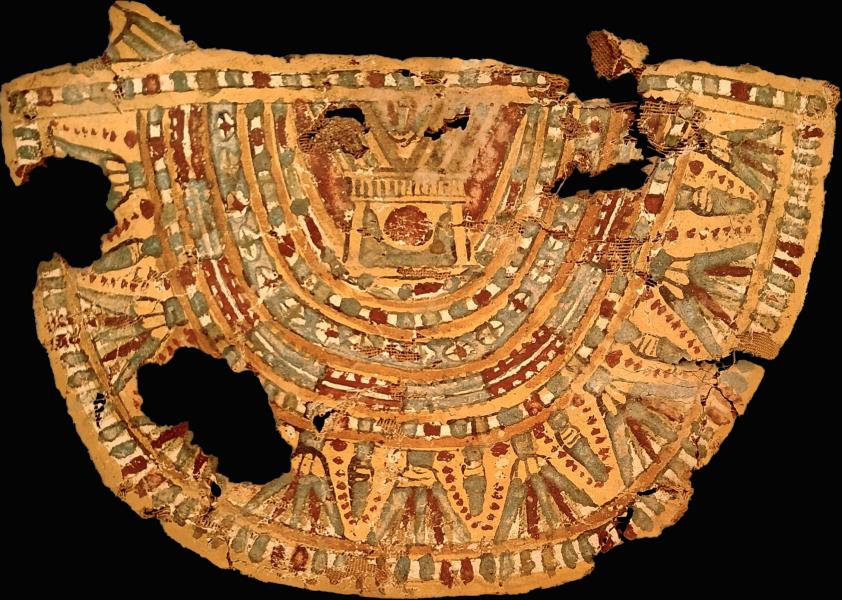

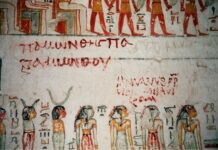

Nelle tombe sono stati rinvenuti anche altri preziosi manufatti, come statuette in terracotta, sarcofagi dipinti in pietra o in legno, tavole d’offerta e molti cartonnages decorati.