19

Così Lucie Duff Gordon, residente britan-

nica, descriveva nel XIX secolo quel partico-

larissimo intreccio di influssi e culture che

solo nella Valle del Nilo poteva essere osservato.

Cristianesimo e, successivamente, islami-

smo, si innestano infatti su di un substrato

millenario fatto di antichissimi riti e cre-

denze che non scompaiono al contatto con

le nuove religioni, anzi, le contaminano e le

integrano con elementi tipicamente egiziani

riuscendo, allo stesso tempo, a conservare

la propria identità resistendo tenacemente

alle soppressioni e continuando a sopravvi-

vere per secoli radicate nella sensibilità popo-

lare. Ed è proprio per diretta conseguenza di

ciò che il cristianesimo egiziano assume

molte caratteristiche importanti che lo di-

stinguono da quello che si diffonderà in

altre parti del mondo Mediterraneo inte-

grando nei suoi riti reminiscenze di pratiche

faraoniche, elementi di cultura ellenistica e

bizantino/egiziana ed il dinamismo tipico

della civiltà araba.

Se dunque nei livelli istituzionalmente più

elevati e formalizzati del rito statale è evi-

dente la volontà di inserirsi all’interno delle

tradizioni religiose di derivazione faraonica

(non dimentichiamo che lo stesso Alessan-

dro Magno si farà proclamare dall’Oracolo di

Siwah “Figlio di Amon”), i ceti popolari con-

tinuano a celebrare riti e superstizioni infor-

mali e primitivi grazie ai quali si perpetuerà

nei secoli la forza vitale del paganesimo.

Sono infatti innumerevoli le testimonianze

di amuleti o rozze figurine di terracotta

delle divinità più popolari usate come por-

tafortuna, le suppliche quotidiane agli dei,

la devozione per gli animali ritenuti sacri, le

formule magiche per la protezione divina.

In numerosi casi assistiamo, inoltre, ad un

ampliamento del culto tradizionale di una

divinità egizia la quale assume significato

universale e si diffonde in tutto il paese con

caratteristiche non incompatibili a quelle at-

tribuite a livello locale. Nella ideologia tole-

maica, infatti, divinità come Horo, Iside,

Osiride, Amon, Hathor, Anubi, assumono

particolare rilievo divenendo onnipresenti.

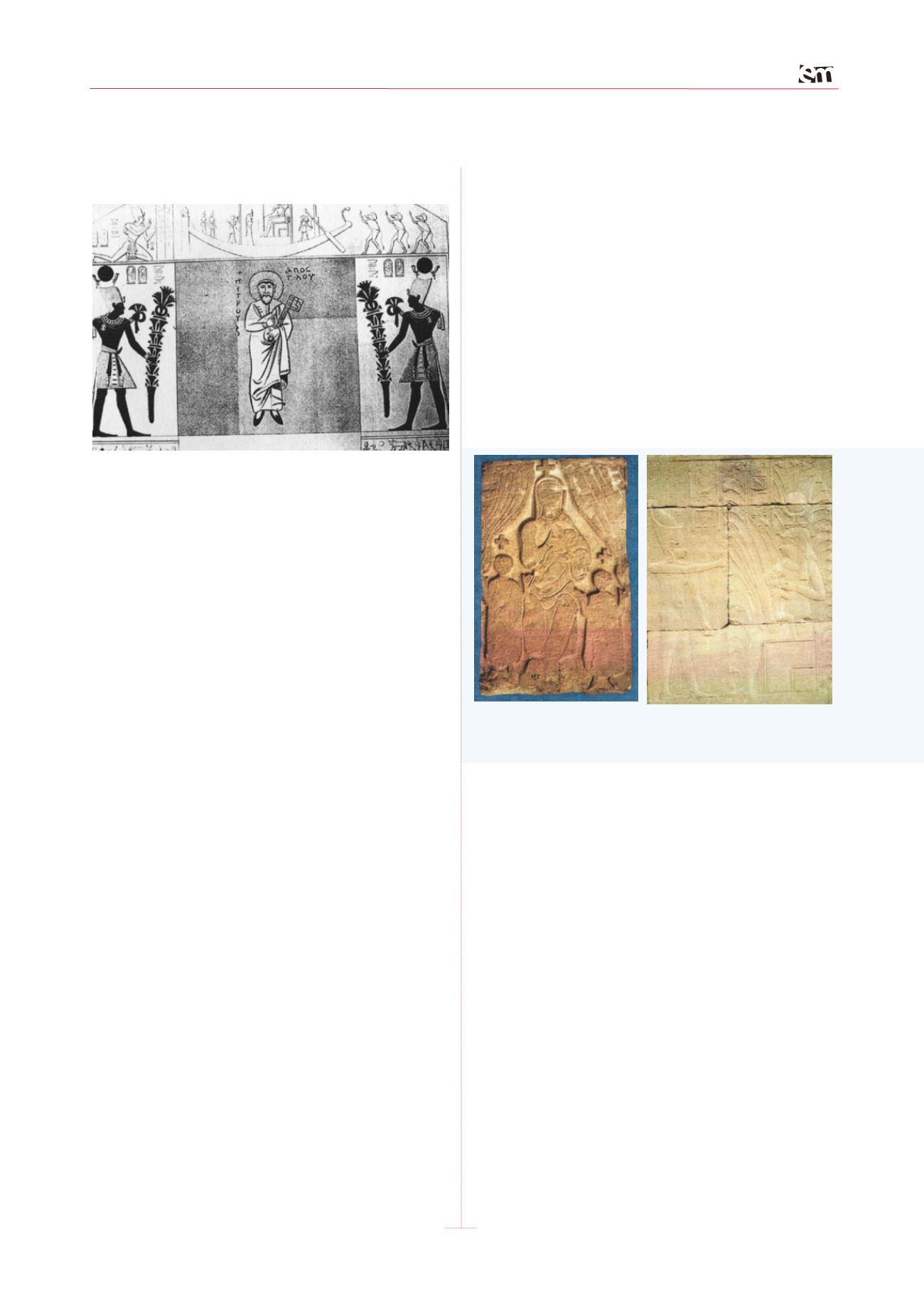

Il culto della dea Iside, in particolare, suscitò

un particolare interesse anche oltre i confini

della Valle del Nilo diffondendosi, nel corso

del periodo romano, in ogni parte del mondo

mediterraneo ed esercitando, allo stesso

tempo, una duratura influenza sull’arte e

sulla letteratura. Madre di Horo e sposa di

Osiride, la dea era inoltre un modello natu-

rale di identificazione per le donne della di-

nastia tolemaica: la stessa Cleopatra VII

venne salutata a Roma come manifesta-

zione di Iside.

Ma è soprattutto nei templi dei villaggi e

delle città che si focalizza la devozione po-

polare. E’ infatti sufficiente analizzare il nu-

mero e l’importanza dei luoghi di culto,

anche di importanza secondaria, per com-

prendere pienamente il ruolo da essi svolto

C U L T U R A

Figura 7 - Wadi el-Sebu'a, rappresentazione di San Pietro accom-

pagnata dall'iscrizione greca con il suo nome.

Figura 8 - Frammento in pietra con rilievo raffigurante la Vergine

Maria fra due santi mentre allatta il Bambino. La scena rivela

l'influenza dell'Isis Lactans egizia.