16

della Capitale, appannaggio di eruditi ed

uomini di cultura, quello che, ad ogni modo,

più tenacemente sopravviveva tra la popo-

lazione, soprattutto nelle aree più periferi-

che, era l’antichissimo paganesimo egiziano

che si aggrappava tenacemente, ed ormai

disperatamente, agli ultimi templi ancora

non sfregiati dal fanatismo cristiano. Tutta-

via la sorte del paganesimo era ormai se-

gnata, le misure repressive dei patriarchi e

le spedizioni imperiali volte alla conver-

sione della Nubia, oltre il confine meridio-

nale dell’Egitto, lo videro ridursi

drasticamente. Dietro tali spedizioni, ovvia-

mente, vi erano pressanti necessità volte

alla tutela della stabilità imperiale: la pres-

sione esercitata dalle popolazioni nomadi

sulla regione meridionale delle Cateratte

era infatti vista come uno dei principali fat-

tori di instabilità del potere centrale. L’en-

tità del pericolo che essi potevano

rappresentare per l’Egitto meridionale può

essere valutata da un appello del Vescovo

di Siene, il quale invoca protezione per le

sue chiese costantemente minacciate dai

Blemmi. Altre fonti invece riportano un as-

sedio, sempre perpetrato dai Blemmi, al Mo-

nastero Bianco di Shenute, il quale

mantenne per tre mesi un totale di venti-

mila rifugiati. Piegare queste popolazioni al

Cristianesimo assumeva in quest’ottica un

forte significato politico: significava sotto-

metterle al potere teocratico dell’impera-

tore il quale, a sua volta, poteva assicurarsi

un controllo stabile sulla ricca regione nu-

biana e sul deserto orientale, tra il Nilo ed il

Mar Rosso, terra di ricche miniere d’oro e

smeraldi.

Il 531, anno in cui un decreto di Giustiniano

ordina la definitiva chiusura del tempio di

Philae, ultimo baluardo della cultura pa-

gana in terra d’Egitto, la cui apertura era

stata garantita fino allora dagli stessi

Blemmi, assume dunque un profondo signi-

ficato simbolico: segna la fine del pagane-

simo nella Valle del Nilo e la vittoria di un

Cristianesimo che, con la conversione delle

tribù nubiane, estenderà la propria in-

fluenza fino all’Etiopia.

Se dunque nel VI secolo non vi erano più

minacce esterne a minare la stabilità della

comunità cristiana, fermenti di disgrega-

zione stavano iniziando a germogliare pro-

prio all’interno della stessa. Con

l’incremento del numero dei fedeli e dell’im-

portanza politica delle istituzioni ecclesia-

stiche sorsero infatti scissioni ed

intolleranze che frantumarono, spesso in

modo irreversibile, l’univocità dell’ortodos-

sia cristiana.

Le dispute dottrinali sulla natura cristolo-

gica, concretizzate nelle dottrine manichee,

gnostiche e, soprattutto ariane, assunsero

presto valenza politica: si avverte, soprat-

tutto nelle deliberazioni del Concilio di

Nicea (325 d.C) e nella condanna della dot-

trina ariana, la necessità di ribadire e riaf-

fermare l’importanza ecumenica del

patriarca egiziano che, di fatto, sentiva di-

minuire il proprio prestigio di fronte all’im-

portanza politica che stava acquisendo

Costantinopoli, assurta a Nuova Roma, ed

alle pretese di primato avanzate dal ve-

scovo della Capitale dell’Impero.

La rottura definitiva tra Alessandria e Co-

C U L T U R A

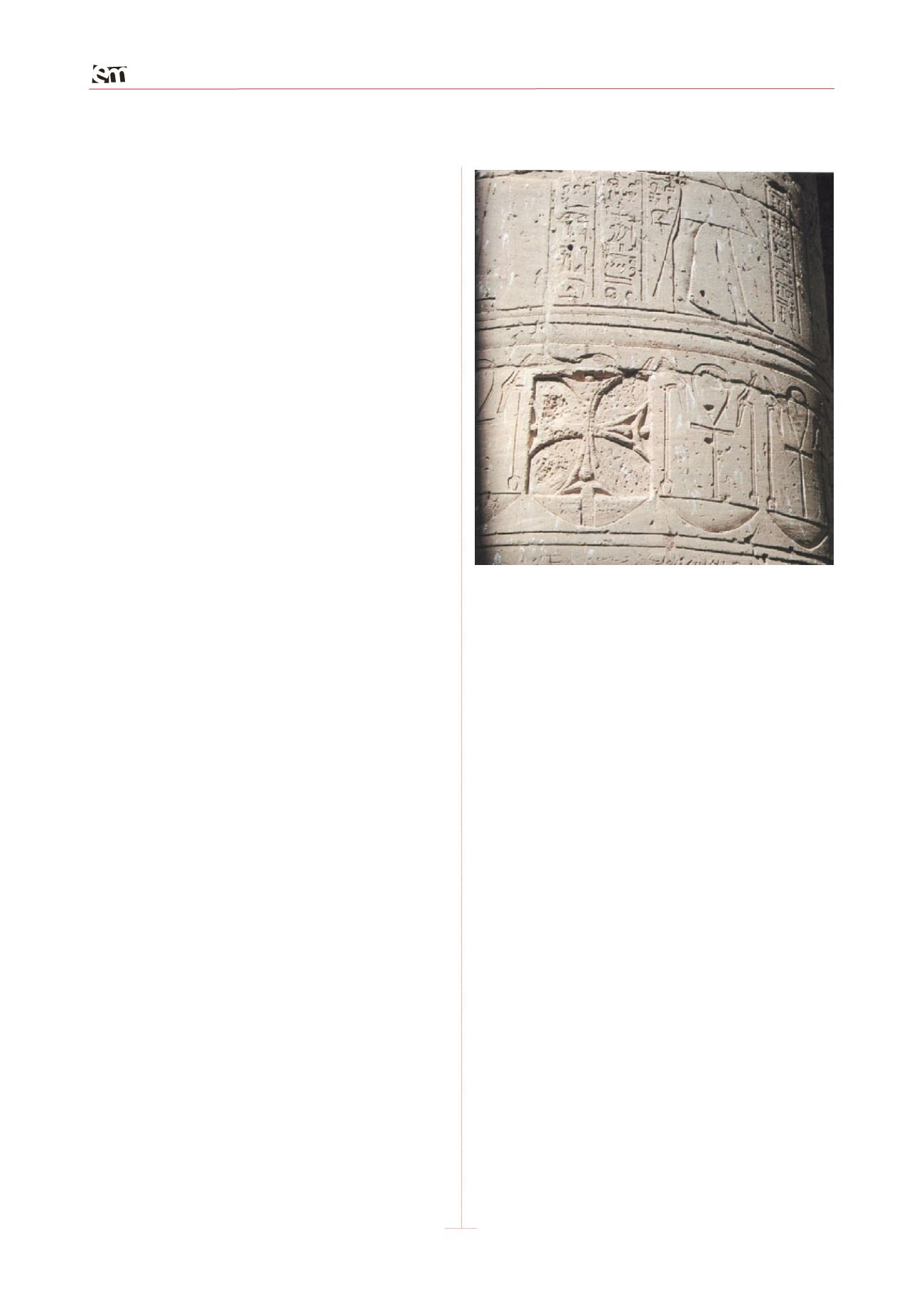

Figura 4 - Croci copte sulle colonne della sala ipostila del tempio

di Philae.