107

tini e poi i Selgiuchidi nell’alto Medio Evo, portarono a un generale disfa-

cimento del tessuto sociale pergameno, anche se una lettera ricevuta

dallo storiografo Georgios Acropolites da parte del futuro imperatore

bizantino Teodoro II Lascaris, databile intorno al 1250, contiene un reso-

conto entusiasta sulla qualità e la quantità delle opere che aveva potuto

ammirare a Pergamo, di cui fa un minuzioso elenco. Anche il

pater anti-

quitatis

Ciriaco di Ancona visitò

Pergamo per ben due volte (1431

e 1444), descrivendo con grande

emozione quel luogo che ancora

doveva avere gran parte delle

sue strutture quasi integre e i

viaggiatori dei secoli XVII e XVIII

non mancarono quasi mai di in-

serire nel loro itinerario il sito

dell’antica città della Misia.

Conclusioni

Abbiamo fin qui parlato in preva-

lenza delle attività politiche e mi-

litari che hanno portato Perga-

mo ad essere uno dei più

prestigiosi regni del periodo elle-

nistico. E prima di parlare dell’ar-

chitettura pergamena e poi nello

specifico del Grande Altare di

Pergamo (che verranno trattati nel prossimo numero

del magazine), è necessario fare cenno all’impegno

che la dinastia Attalide profuse - non meno di quanto

fece per le attività belliche - a favore dell’arte, della

scienza e delle lettere, accogliendo a corte personaggi

illustri e colti a cui diede protezione, come assai più

tardi fecero i Medici, ai quali gli Attalidi non di rado

sono associati. Eumene poteva vantare una solida

amicizia con Licone, discepolo di Stratone di Lampsa-

co al quale successe come scolarca nella scuola peri-

patetica fondata da Aristotele, e con Arcesilao di Pita-

ne, scolarca dell’Accademia Platonica. Del successore

di quest’ultimo, Lacide, era invece in rapporti di amici-

zia Attalo I. I sovrani illuminati di Pergamo posero

quindi le condizioni affinché il loro regno diventasse

uno dei centri di maggiore spiritualità ellenistica, riva-

leggiando in questo con Alessandria e Antiochia. Al

centro di questa attività, focolare e motore attivo di

questo movimento culturale, vi era senza dubbio la

biblioteca pergamena, che descriveremo architettoni-

camente nel corso della seconda parte di questo arti-

colo, fondata da Eumene e arricchita da ogni sovrano

che gli è succeduto. La rivalità con la più celebre Bi-

blioteca alessandrina alimentò aneddoti al limite del

vero, anche se non vi è dubbio che la nascita della

carta pergamena fu dovuta al desiderio degli Attalidi

di arginare l’uso del papiro, da cui dipendeva gran

parte dell’economia egiziana, grazie alle grandi quantità esportate so-

prattutto a Roma. Si narra ad esempio che Antonio, all’indomani del

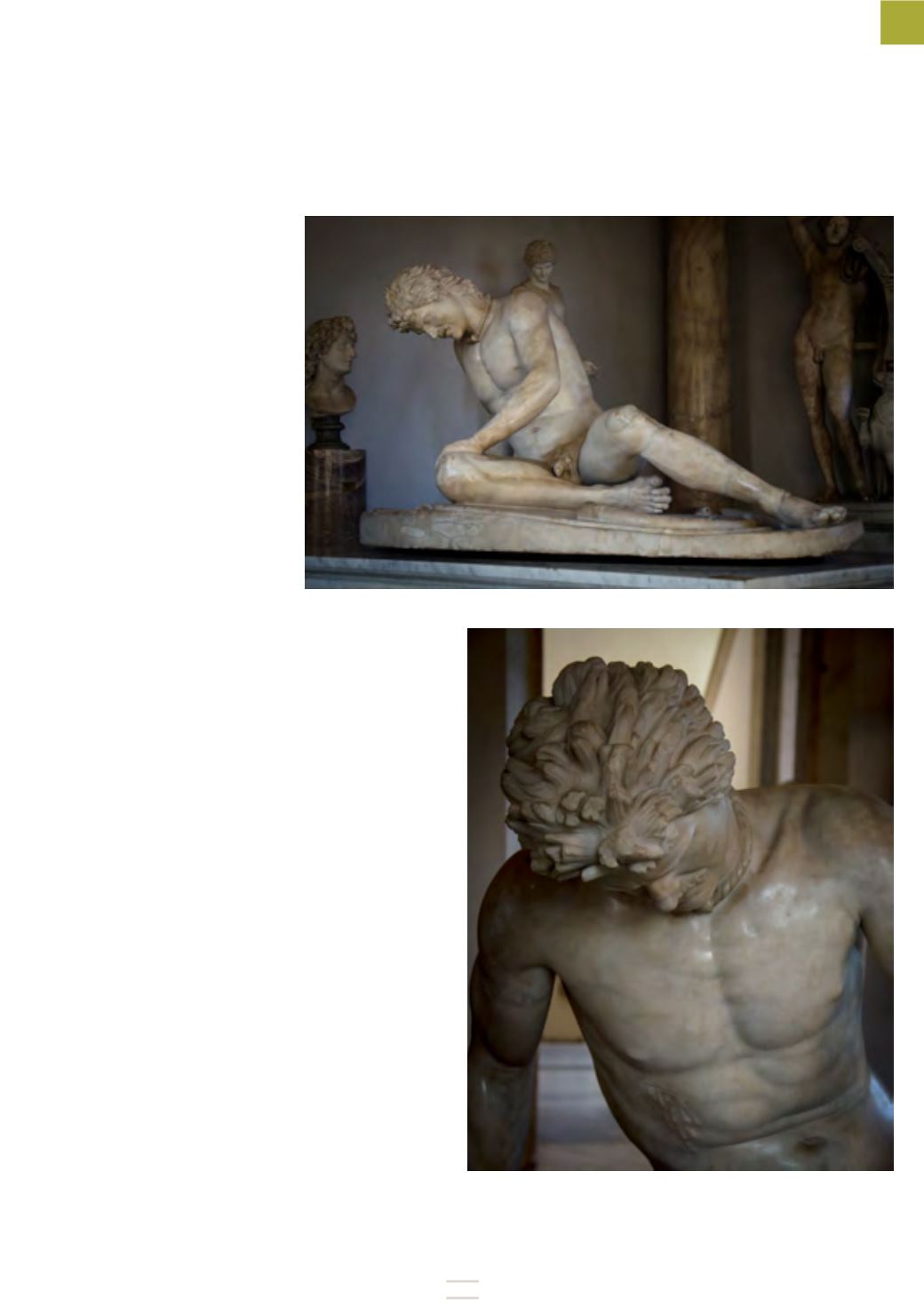

Galata morente

Galata morente