42

Mummie: è giusto esporre resti umani nei musei?

Mattia

Mancini

EGITTOLOGIA

È ancora in corso la mostra “

Ancient Lives: new discoveries

”, vero fenomeno mediatico dell’anno incentrato

sulle nuove analisi su otto tra le centinaia di mummie conservate presso il British Museum. Il successo che ha

avuto l’evento ha riacceso una disputa ideologica che s’infiamma ogni volta che viene organizzata un’esposi-

zione del genere: è giusto esporre resti umani nei musei? Si tratta del legittimo risultato di ricerche scientifiche

o dell’irrispettosa profanazione di cadaveri? Molti sono stati gli articoli scritti sull’argomento, così ho deciso di

cogliere l’occasione per riportare anche la mia personale opinione. Naturalmente, la presente riflessione si

concentrerà sul mondo dell’egittologia che è quello più vicino alla mia formazione, anche se il discorso potreb-

be essere allargato allemigliaia di collezioni archeologiche, antropologiche e di storia dellamedicina del mondo.

Prima di tutto, però, va fatta una considerazio-

ne generale sul rapporto che la società occi-

dentale ha avuto e tuttora ha con lamorte. Nel

corso della storia, si è quasi sempre cercato di

non mescolare l’ambito dei viventi con quello

dei defunti creando appositi luoghi, fuori dai

contesti abitativi, dove deporre le salme. Il mo-

tivo di fondo è semplice, cioè evitare che la de-

composizione dei corpi possa diffondere ma-

lattie contagiose o avvelenare le fonti d’acqua

e di cibo. Esistono delle eccezioni come le inu-

mazioni “casalinghe” nella Gerico neolitica o

come nel caso delle cosiddette “tribù delle

mummie” dei Dani, gruppi primitivi della Papua

Nuova Guinea che ancora oggi vivono con i

corpi imbalsamati dei loro antenati; ma, in ge-

nerale, le tombe sono sempre

extra moenia

.

Tale consuetudine è stata ufficializzata anche

da celebri provvedimenti legislativi, tra cui

spiccano la

Tavola X

delle duodecim

tabula-

rum leges

del 451-450 a.C. («

Hominem mortu-

um in urbe ne sepelito neve urito

») e l’

Editto di

Saint Cloud

emanato da Napoleone Bonaparte nel 1804 e ispiratore del carme “

Dei Sepolcri

” di Ugo Foscolo.

Oltre alle basilari motivazioni igienico-sanitarie, sono fondamentali anche i retaggi culturali e religiosi che hanno

plasmato il nostro rapporto con la morte. Il Cristianesimo predica la sacralità del corpo umano come dono di

Dio; per questo, la cremazione è mal vista o addirittura vietata in previsione della resurrezione finale dopo il

Giudizio Universale. Tuttavia, è possibile trovare casi a parte anche nel Cattolicesimo, come nel

Convento dei

Frati Minori Cappuccini

di Via Veneto a Roma, dove le ossa dei monaci sono state utilizzate per secoli come

semplice materiale da costruzione per realizzare decorazioni architettoniche. Qui, il corpo era considerato un

semplice involucro dell’anima, senza alcuna importanza dopo il trapasso.

Se avessero conosciuto il loro destino, molti Egizi avrebbero preferito la stessa sorte di questi frati romani. Fin

dall’antichità, infatti, i tombaroli smembrano o danno alle fiamme le mummie per raggiungere più facilmente i

preziosi amuleti in esse contenuti. A partire dal Medioevo, invece, i corpi imbalsamati erano commerciati in

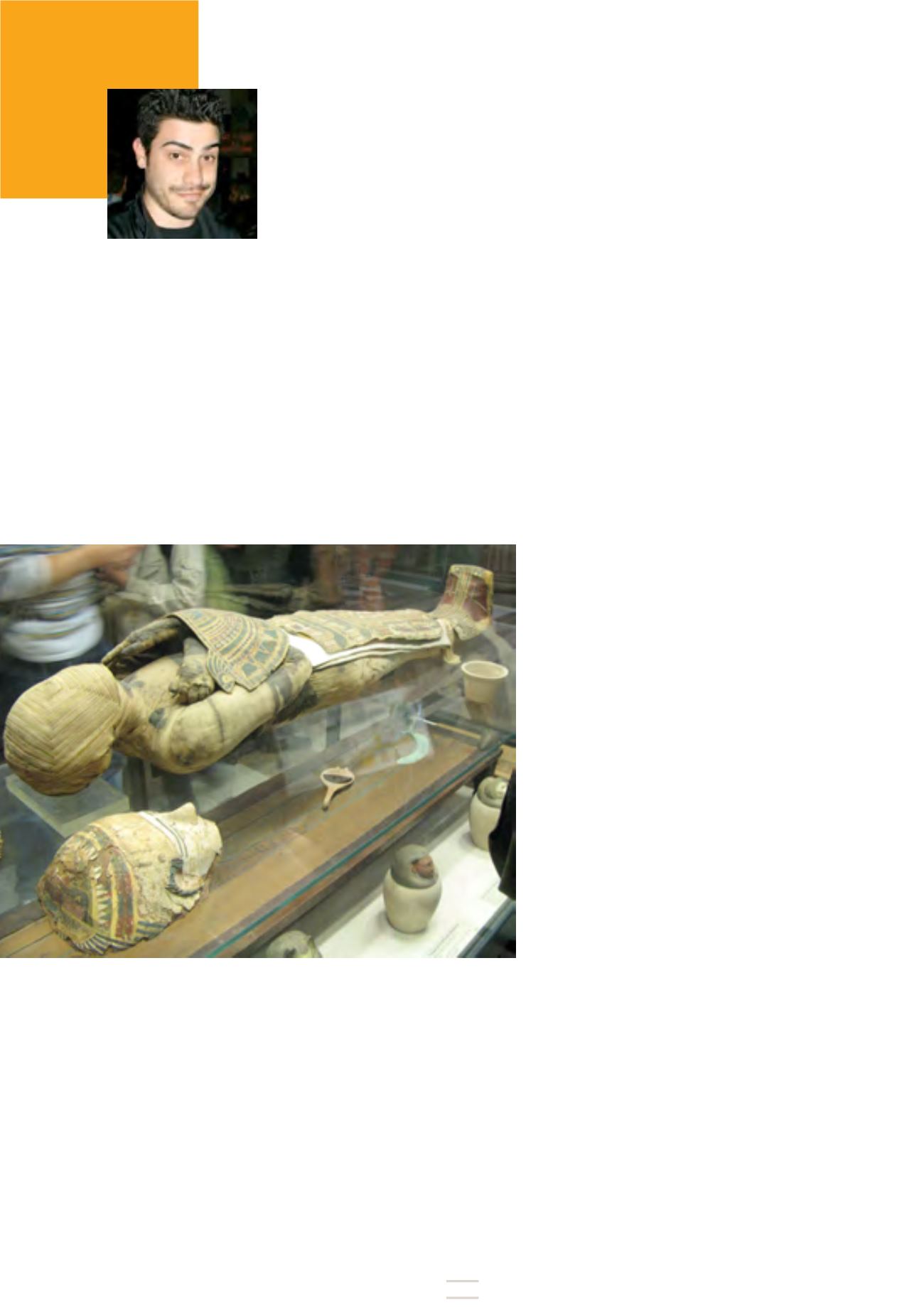

Mummia di età tolemaica (III-II sec. a.C.), Louvre, Département des Antiquités égyptiennes.

fonte:

commons.wikimedia.org/wiki/