zio del percorso notturno del sole, tappa obbli-

gata per la rigenerazione dell'intero cosmo, a

cui partecipa non solo la divinità solare, ma

anche Osiride, modello del defunto che aspira

alla rigenerazione e alla resurrezione.

La manifestazione più evidente di reinter-

pretazione iconografica riguarda il simbolo

ankh

, anticamente simbolo di vita, associato

alle figure divine e spesso presente all'interno

dell'iconografia ufficiale faraonica: con tale

segno, infatti, terminano i raggi del disco so-

lare che nel periodo amarniano illuminano il

sovrano e la famiglia regale per sottolineare,

con facile simbolismo, come ogni vivente tra-

esse la vita dal ca-

lore del dio.

Ingrandito e nor-

malizzato nel dise-

gno, il geroglifico

venne presto assi-

milato nel sistema

iconografico della

comunità cristiana

d'Egitto come em-

blema della croce di

Cristo. Interessante

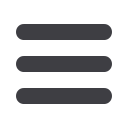

è, a tal proposito, notare le modifiche e le varianti

che hanno interessato il simbolo sui diversi monu-

menti cristiani: l'ansa si può presentare formata da

due o più segni concentrici, con motivo di rosacea

all'interno o modellata in modo da assumere essa

stessa l'aspetto di una corona di foglie, simbolo di

vittoria. In molti casi il segno geroglifico viene di-

rettamente affiancato alla croce, come si può

notare nell'esemplare conservato al Museo

Copto del Cairo (inv. 4302), nel quale il simbolo

cristiano, inserito all'interno di una struttura

architettonica con colonne tortili e sormontata

da una conchiglia, emblema di rigenerazione,

associa all'alpha e all'omega di ispirazione

evangelica l'antico retaggio faraonico decorato

da motivi fitomorfi, tralci di vite e motivi a ro-

setta all'interno dell'ansa.

Non sarebbe ragionevole, inoltre, negare al

simbolo egiziano cristianizzato un carattere so-

lare collegato con l'antica dottrina solare farao-

nica, come sottolinea Edda Bresciani nel suo

saggio contenuto all'interno del XXVIII Corso di

Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina, la

quale evidenzia una stretta associazione fra

vita e luce presente già all'interno dei testi

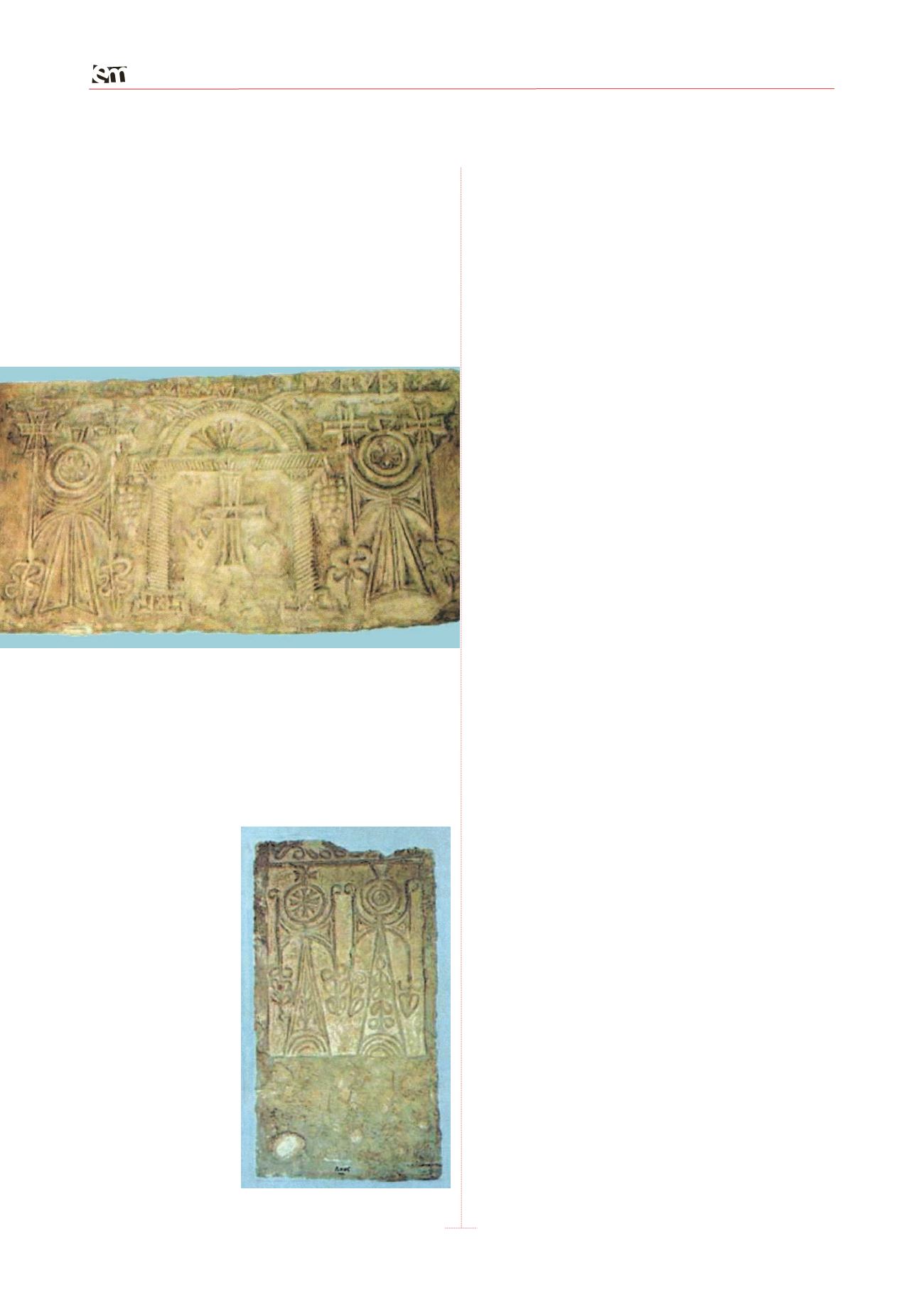

evangelici. Infatti, una significativa variante

del segno ankh in ambito copto, ed evidente

anche negli esempi precedentemente riportati,

prevede uno svasamento molto accentuato

della parte inferiore in modo tale che l'insieme

assume l'aspetto del geroglifico akhet, antica-

mente usato per indicare l'orizzonte, con il

disco solare che emerge dall'incavo delle mon-

tagne. La croce o il monogramma cristologico

veniva collocato nell'ansa a conferma ulteriore

della fusione tra simbolo solare pagano e sim-

bolo di culto cristiano.

Alla luce dei dati archeologici in nostro pos-

sesso possiamo perfino fissare alla fine del IV

secolo il momento in cui la croce ansata viene

assimilata nell'iconografia cristiana egiziana:

secondo la tradizione tramandata nella Storia

Ecclesiastica di Rufino (2,29), infatti, la cristia-

nizzazione dell'antico simbolo faraonico sa-

rebbe iniziata dopo la distruzione del Serapeo

di Alessandria nel 391 quando, in seguito ad

una disputa tra cristiani e pagani relativa al si-

gnificato del segno emerso dalle rovine del

tempio, le statue di Serapide che adornavano

le porte e le finestre delle case della città spa-

Figura 5 - Il Cairo,

Museo Copto, inv. 8552

:

frammento di stele con

rielaborazione del segno

geroglifico ankh (Atalla,

Coptic Art, vol II)

16

C U L T U R A

Figura 4 - Il Cairo, Museo Copto, inv. 4302

: frammento in pietra

decorato con croce affiancata dal segno geroglifico ankh (Atalla,

Coptic Art,

vol.II)