14

come sovversiva e pericolosa.

Da oppresso, il Cristianesimo si era ormai

tramutato in oppressore: liberata dalle catene

che fino ad allora ne avevano limitato le esi-

genze, non solo cultuali, ma anche ideologiche,

la nuova religione aveva iniziato ad erigere

chiese e monasteri in tutta la Valle del Nilo,

plasmando il tessuto urbanistico ed artistico

delle sue città e divenendo, a sua volta, perse-

cutrice delle resistenze pagane che tenace-

mente si opponevano alla condanna, all'oblio.

Una stima esatta della reale forza del Cri-

stianesimo nell'Egitto dell'inizio del V secolo è

praticamente impossibile. Indubbiamente con

il trionfo della Chiesa sancito dall'Editto di Mi-

lano, promulgato da Costantino nel 313, aveva

intrapreso la propria inarrestabile ascesa una

religione che comunque già nel II secolo si era

manifestata con una certa forza. Nel 400, ad

ogni modo, la prevalenza non è ancora così pa-

lese: i pagani hanno ormai perso la maggio-

ranza numerica ma rimangono comunque

organizzati ed in grado di contrastare effica-

cemente le incursioni cristiane. Anche dopo il

450, quando la vittoria cristiana è ormai ac-

quisita, la situazione si presenta ancora con-

fusa: una forte minoranza di pagani difende

ancora con tenacia le proprie convinzioni, sep-

pure in modo più silenzioso e privata dei suoi

templi, che venivano spogliati e sfregiati, del

suo clero e delle sue solennità. La cultura del

tempio faraonico, chiusa all'interno delle pro-

prie sacre mura, era destinata ad estinguersi:

entrando negli antichi santuari i cristiani inter-

pretarono le scene riprodotte sulle pareti

come atti di culto a demoni, cui sarebbero stati

fatti anche sacrifici umani.

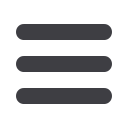

Proprio dalle modalità di danneggiamento

delle stesse figure si evince una sopravvivenza

della memoria del potere che alle immagini

viene attribuito: alla frequente distruzione dei

volti si associano mutilazioni particolari che in-

teressano prevalentemente mani e piedi:

l'icona (sia essa figura o anche solo segno ge-

roglifico), infatti, risente ancora del potere at-

tivo che ad essa era attribuito in epoca

faraonica. Estranea era la concezione dell'

“arte per l'arte”, ogni immagine era forza at-

tiva capace di agire nel reale e di perpetuare

all'infinito le azioni compiute. Mutilandone le

estremità, dunque, le “rappresentazioni demo-

niache” dei templi erano rese inoffensive nel

rispetto di una procedura già conosciuta in

Egitto fin dal III millennio a.C.

Le evidenze archeologiche individuano nuclei

di resistenza pagana anche nella stessa capi-

tale ma, più frequentemente, nelle zone del-

l'Alto Egitto, focalizzate in alcune regioni o

attorno a determinati culti, come quello della

dea Iside, che riuscirono a sopravvivere fino

alla conquista araba.

Un attento esame di tali informazioni ar-

cheologiche proverebbe certamente una vita-

lità molto tardiva del paganesimo, in grado di

lasciare tracce della sua esistenza fino all'alba

dell'VIII secolo, periodo al quale vengono fatte

risalire le tre tombe pagane collocate fra le

trenta cristiane emerse a seguito degli scavi

nel cimitero di Karara. Mentre, dunque, la

massa pagana dei barbari e delle tribù nomadi

del deserto orientale garantisce in Alto Egitto

Figura 2 - Philae

, rilievi sfregiati sulle torri del Secondo Pilone.

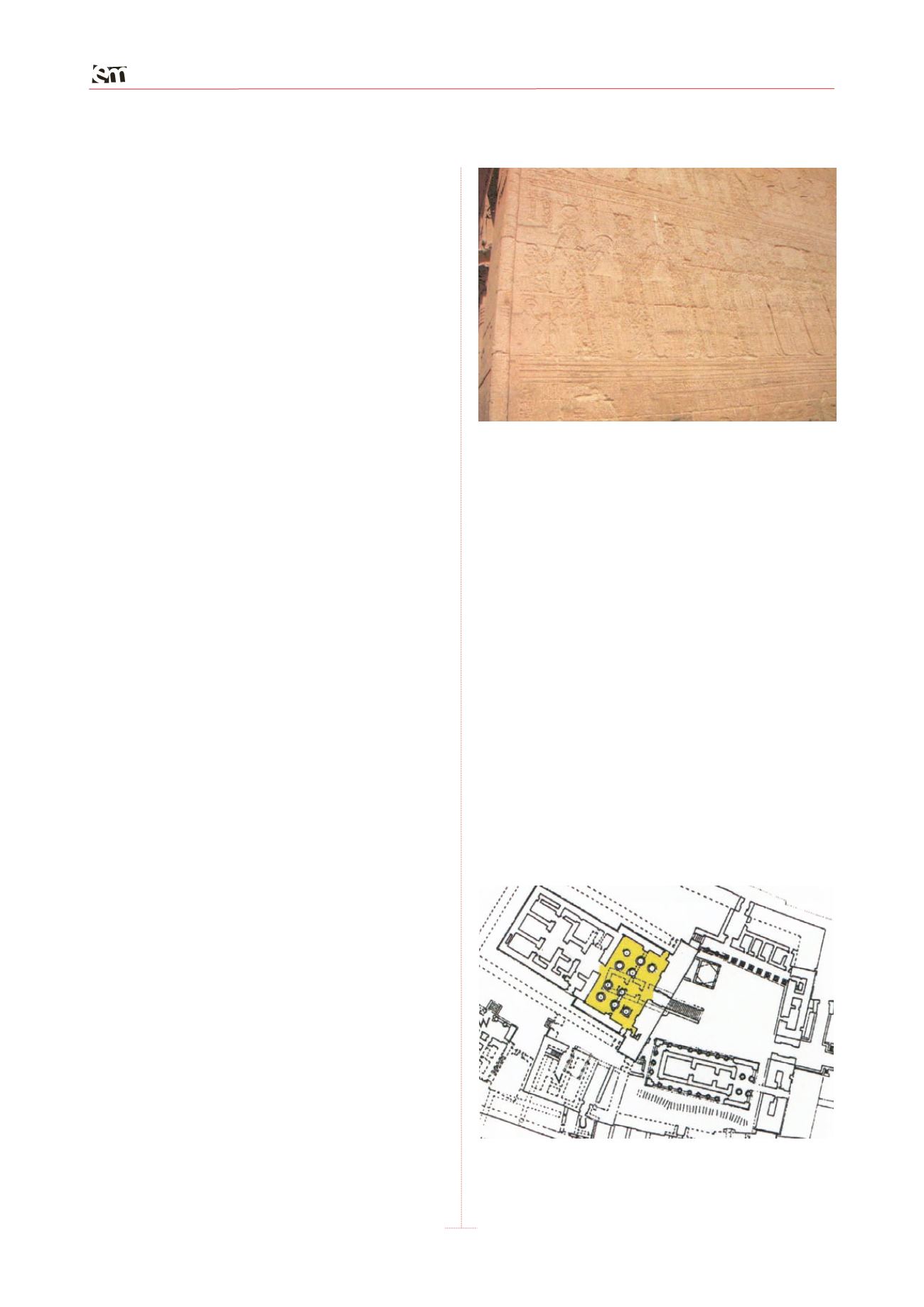

Figura 3 - Tempio di Iside a Philae

, evidenziata la sala ipostila tra-

sformata in chiesa dai cristiani dopo la chiusura del tempio ad

opera di Giustiniano.

C U L T U R A