84

stocratico, mutuato direttamente dalla

Grecia. In letteratura la forma è nota in

diverse tipologie che si differenziano

per la particolare conformazione delle

anse: si parla di cratere a colonnette,

cratere a volute, cratere a calice. Nel

caso presente, il Vaso François può es-

sere classificato come cratere a volute

in virtù della particolare conformazio-

ne delle anse che dalla spalla del vaso

si chiudono all’altezza del labbro de-

scrivendo una vera e propria voluta. La

peculiarità che lo contraddistingue sta

nella straordinaria armonia che il cera-

mista ha saputo donare all’esemplare;

infatti, nonostante le dimensioni siano

davvero fuori dal comune, queste non

hanno minimamente sconvolto la resa

finale. Il Vaso che, date le proporzioni,

in mani meno esperte di quelle di Er-

gotimos, il ceramista, avrebbe corso il

rischio di apparire massiccio e pesante,

si presenta in realtà straordinariamen-

te elegante, armonico, quasi “leggero”

nonostante la sua imponente figura.

L’argilla con cui è stato realizzato pre-

senta il caratteristico colore rosso/

arancio, indice di una discreta compo-

nente ferrosa nella miscela che con-

traddistingue le produzioni attiche da

quelle corinzie che risultano invece es-

sere più pallide e più chiare, tendenti

al camoscio. Lo studio delle compo-

nenti mineralogiche e petrografiche

permette, oltretutto, di circoscrivere le

aree geografiche di reperimento e di

lavorazione delle materie prime, quin-

di, conseguentemente, di identificare

provenienze nonché ricostruire le rot-

te commerciali attraverso cui venivano

veicolate le merci.

A tale proposito, specifichiamo che in

Etruria nel corso del VI sec. a.C. le im-

portazioni di prodotti attici diventaro-

no via via sempre più copiose in ordine

alla sempre più crescente richiesta di

beni di lusso da parte dei ceti più ab-

bienti. Il cratere di Chiusi, in quanto ceramica attica a figure nere, rientra perciò pienamente nello scenario

storico – culturale appena delineato; si crede che sia stato il vicino centro di Vulci a veicolare i prodotti redi-

stribuendoli verso le città dell’interno. Solo in questo modo si spiegherebbe infatti il recupero di un oggetto

tanto imponente ed ingombrante, perciò difficile da trasportare, quanto prezioso in una città interna che non

ha contatti diretti con le coste.

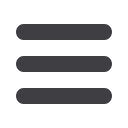

foto 6 / Vaso François, lato A, orlo. Rappresentazione della Caccia al Cinghiale Calidonio. (Foto su conces-

sione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)

foto 7 / Vaso François, lato B, collo. Rappresentazione della battaglia tra Centauri e Lapiti. (Foto su concessione

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)

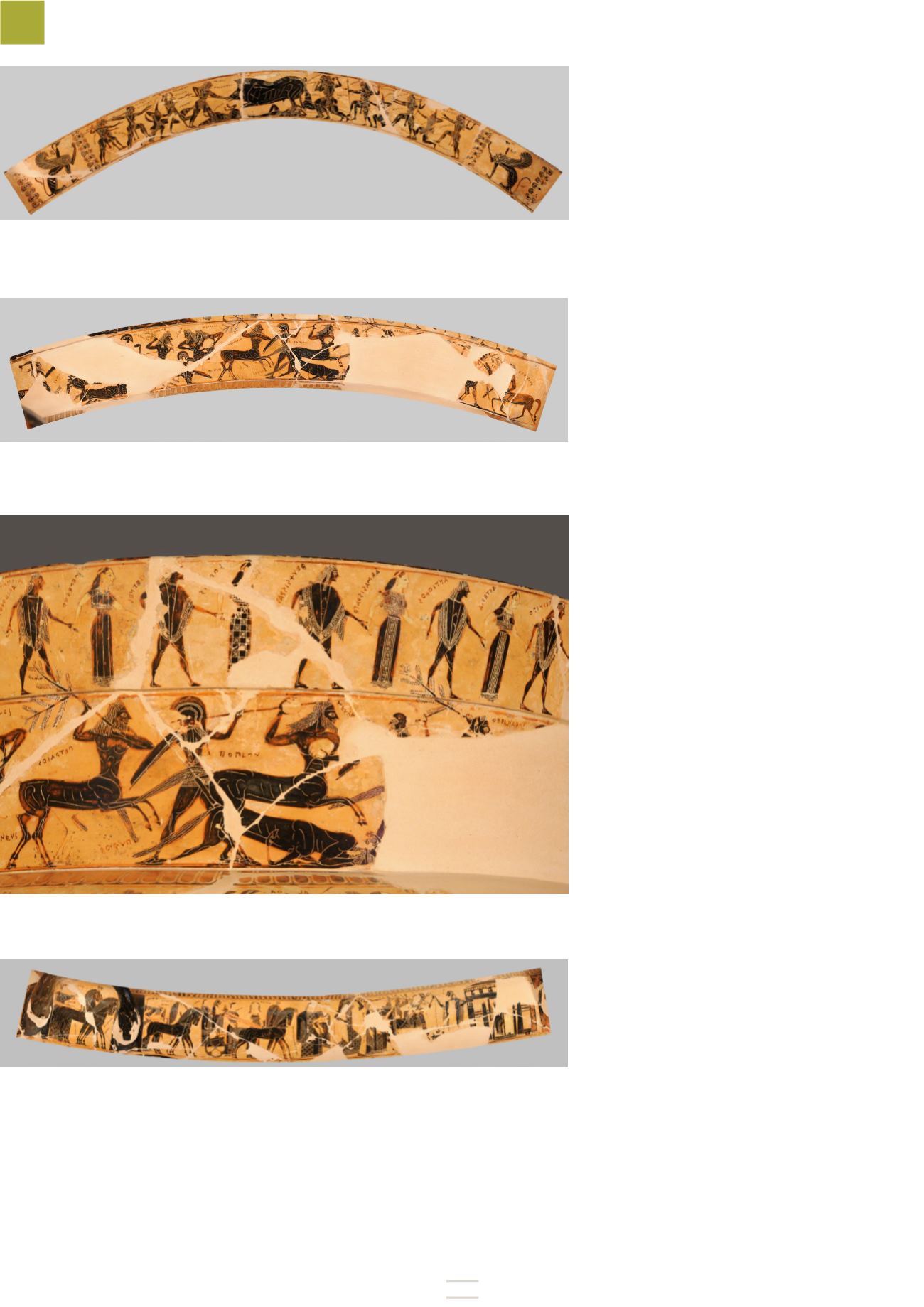

foto 8 / Vaso François, lato B, collo, Rappresentazione della battaglia tra Centauri e Lapiti. (Foto su

concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)

foto 9 / Vaso François, registro principale. Raffigurazione delle Nozze di Peleo e Teti. (Foto su concessione

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)